サドルを削って弦高を下げたことはすでにご報告済みなのだ

ビビることもなく弾き心地も快適だとリポートしたのだが・・・

弾き込んでいくうちに一部のフレットでビビリが発生することが分かってきたのだ

毎回というわけではないのだ

ビビらせないように意識すればビビり音は出ない

しかしながらこれは演奏上、大きなストレスになるのだ

アコギとエレキを似たようなものだとする考え方に少々問題があるように思えてきたのだ

アコギにエレキ並みの弦高の低さを求めていたのだが・・・

考え方を修正する必要があるように思えてきた

現在の弦高は6弦12フレットで約1.6㎜なのだ

一般的なアコギの弦高が3㎜とすれば約半分の高さという事になる

低い弦高はエレキと同等の弾き易さなのだ

特にハイポジの演奏性は特筆すべきものがある

「弾き易いんだけど・・音がビビるんじゃ困るなぁ・・・」

という事で削り過ぎたサドルを修正する事にしたのだ

サドルの修正方法は人それぞれだが一般的には充て木をするようだ

サドル削りの基本は底面をフラットにする事なのだ

不器用な人にとってはこれが結構難しい作業らしい

充て木をすることによってフラットな面を作りだすという事なのだ

充て木のデメリットは音質劣化らしい

私の場合には全体的に高さを上げることが目的なので全面に充て木をする事になるのだ

結論から先に述べておこう・・

弦高は意図した高さまで上げられたのだが音が劣化してしまったのだ

素人の私の耳でも確認できるほどなのだ

音の響きが失われ、特にサスティン(音の伸び)が無くなってしまったのだ

まったくもって人工象牙のメリットが損なわれてしまったのだ

加工してから知ったのだが・・

充て木が音を吸収してしまうようだ

しかもサドルと充て木を圧着させる為に使用する接着剤も良い影響を与えないようだ

エレキのように音を増幅させるという概念がないアコギにおいては

”すべてのパーツが重要である・・”

という事を痛感したのだ

オリジナルのサドルを加工してしまったので残された方法は一つなのだ

改めて新規にサドルを自作する事しかないのだ

改造する場合にはオリジナルを手元に残すというのがアコギカスタムのお約束らしい

エレキでも色々なカスタムを経験してきただけに少々自信過剰になっていたようだ

当たり前だがアコギのパーツは元に戻せないのだ

一発勝負という事なのだ

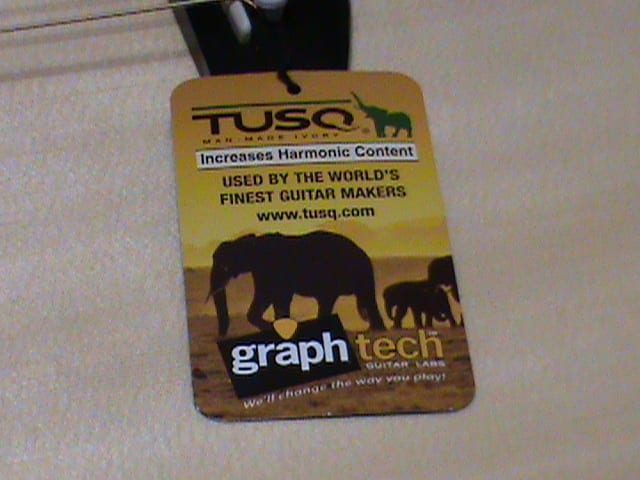

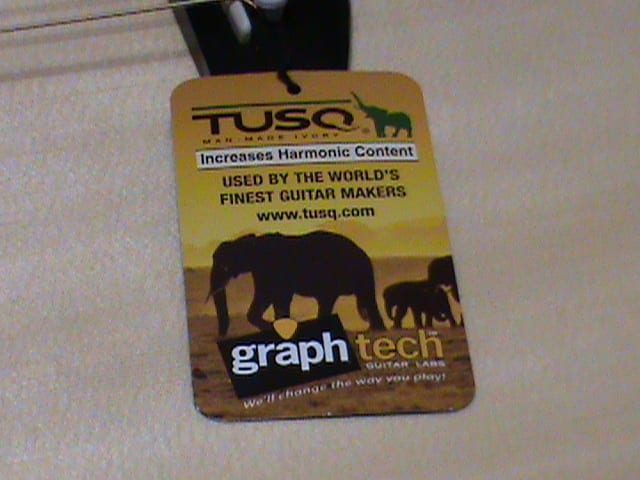

オリジナルのサドルがTUSQという人工象牙なのでオリジナルもTUSQを選んだのだ

想像以上に色々な種類(形状)があるのには驚いた

まったくの無加工から大雑把に加工が施されているものまで揃っているのだ

今回、私が選んだのは無加工のサドルなのだ

理由は長さ、厚み、高さがすべてオリジナルよりも大きいという点なのだ

つまりはすべての部分を好みに加工できるからなのだ

当然ながら作業の手間は増えることは覚悟しているのだ

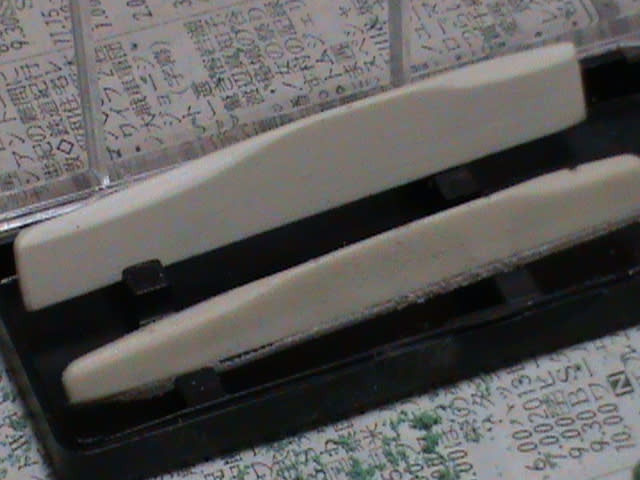

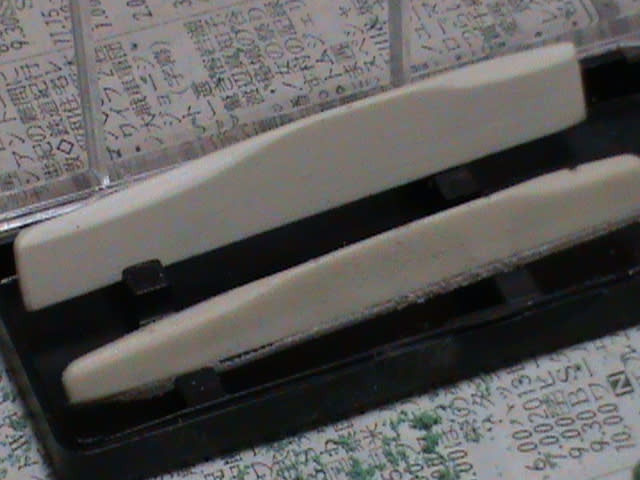

形状の比較の為にオリジナルのサドルを並べてみたのだ

もう少し拡大してみよう

まったくの無加工なのがお分かりいただけると思う

ヤスリで形を整える作業は特に難しいとは思えない

不器用な人でもオリジナルを見本にすれば何とか格好がつくように思える

問題は『オクターブ調整』なのだ

一昔前のアコギにはオクターブ調整という概念は存在しなかった

ローポジ主体の使用のアコギには縁が無い話だったのだ

弾き語りなどでハイポジを使うことはほとんどないと思う

定番のアコギのボディ形状からもハイポジを弾く事を想定していないことが分かる

しかしながら最近のアコギではエレキのようにカッタウェイ形状が採用され

ハイポジでのコード弾きやソロなども積極的に用いられるようになってきたのだ

若手ギタリストを中心にエレキとは異なる『技巧派』も増えてきたのだ

もはやオクターブ調整はアコギの必須事項になりつつあるのだ

アコギに興味がないというエレキ弾きの人も機会があったら楽器店を訪れてみていただきたい

「アコギの音程はルーズだから・・」

という音感にシビアなエレキ弾きの人も納得できるアコギが揃っているのだ

オクターブ調整は常識になったのだが・・

メーカーごとに考え方に相違があるように感じる

特にオクターブが合い難い2弦&6弦部分だけに加工を加えた簡易的なサドルを採用しているギターもある

私のギターのようにすべての弦のオクターブを調整して出荷しているギターもある

サドルの形状を見るだけでもそのギターの使用目的が分かるのだ

まぁ、使い方は自由だがメーカーの意図を汲むということも大切なのだ

新規のサドルを削るにあたり幾つかのヤスリを用意した

用意といっても買い足したものはないのだ

過去に使ったヤスリで事足りる

これは100円ショップで購入したヤスリなのだ

ブルースハープの加工でも重宝しているのだ

オリジナルの形状を参考に仮の加工を施したサドルなのだ

サドルの上部をご覧いただきたい

トップの削り方で音色もコントロールできるようだ

鋭角に削れば音が前に出てくるのだ

つまりは鉄弦のキンキンした倍音成分を強調することができるのだ

逆にトップを緩やかに加工すれば音もマイルドになるようだ

オリジナルのサドルもかなり良い具合に加工されていたのだが・・・

追い込みが足りないように感じたのだ

おそらく、ユーザーが色々な弦に張り替える事を想定しているのだと思える

良い意味で音程感が曖昧なのだ

今回はこの辺りもストラト並みに仕上げたいと思っているのだ

仮加工した段階でギターにセットしてみるのだ

この状態でピッチを確認しながらさらに削りの作業を進めていくことになる

ポイントはオクターブ調整でさらに削る部分を残しておくことだと思うのだ

前回の失敗でかなり高さにはナーバスになっているのだ

オクターブの微調整が終了した時点でサドルが高い場合には底面をフラットに削ることで対処すれば良いのだ

サドル削りもナットの溝切りも理屈を踏まえた上での経験が必要になってくる

ネットなどでも方法を指南しているが・・

それを読んだだけで自分もできると思い込んでいる人が多いと思う

頭の中でイメージするのは簡単なのだ

大切なのはイメージを形として具現化する事だと思う

「俺は不器用だから・・無理・・・」

という人も多いと思う

教習所をイメージしていただきたい

どんな人でもいつかは免許が取得できるのだ

標準的な人の倍の時間と費用がかかるかもしれないが人間に不可能はないのだ

・・と私は常に自分に言い聞かせているのだ

下げ過ぎた弦高は最終的に6弦12フレットで2.6㎜くらいに調整した

これでも標準よりも低いのだがどんなに強く弾いてもビビることはないのだ

1弦側はエレキ同様に少し低く調整するのだ

標準的なサドルのカーブは緩やかに描かれているのだが・・

ここは私のカスタムなのだ

ビビりが少ない1弦側をさらに通常よりも低く調整したのだ

(加工途中の画像なのだ↑)

ハイポジでのソロやコード弾きがし易くなるという狙いがあるのだ

これも個人の演奏スタイルによるところが大きいと感じる

フラットピックでハードにストロークするようなプレイが主体の人はもっと高くすべきなのだ

ある意味でメーカーのサドルやナットの調整は良くも悪くも『万人向け』ということになる

初心者の人はエレキでもアコギでもそのまま使った方が無難だと思う

調整や改造は疑問や違和感が湧いてきてからでも遅くないと思うのだ

むしろ、『標準設定』というものを体に覚えさせることが重要だと思う

基準値を知るからこそのカスタムだといえるのだ

私も演奏力はまだまだだが・・自分のスタイルだけは明確に持っているのだ

以前にもお話したがアコギのブランクは数十年なのだ

オクターブ調整もない時代のアコギから現代のアコギにタイムスリップした感があるのだ

エレキ歴が長いが故に弦高の下げ過ぎという初歩的なミスを犯してしまったのだ

標準装備のチューナーを信じて削りに集中したのだ

驚くほどに精度が高いのだ

GT-100のチューナーに肉薄するレベルなのだ

エレアコの購入を検討している人は是非ともチューナー付きを選択していただきたい

イコライザーだけというモデルも多いのだ

仮にチューナーが付いていても精度が悪いモデルも少なくないようだ

要するにどこまで求めるか?

という事になってくるのだ

楽器店のお兄さんが苦笑しながら言うのだ

「アコギってファジーな楽器ですから・・・」

「エレキのクオリティを求めないでくださいね」

という事なのだ

最終的な仕上げはこんな感じなのだ

サドルの上部が前後に波打っているのがお分かりいただけると思う

現在の弦のセット010~ではストラト並みに正確なピッチに仕上げているのだ

エレキの場合、次の張り替えまでの間にもオクターブ調整をすることがある

弦の劣化とともにピッチが狂ってくるからなのだ

もちろん同じメーカーの同じ太さの弦でもサドルを調整することがある

弦の品質の微妙な違いに対処する為なのだ

アコギではそんな芸当ができない

その辺りをお兄さんは『曖昧』と表現しているのだと思う

さすがの私も弦の張り替えの為にその都度サドルを制作するような馬鹿な真似はしない

演奏中に不具合を感じるまではこのまま快適に使うつもりなのだ

弦のテンションによってさらにサドルがブリッジに馴染むと思うのだ

溝の奥にピエゾのピックアップが仕込まれているのだ

サドルの形状と底面がいかに重要かがお分かりいただけると思う

ナット、サドル、ブリッジピン共にTUSQ(人工象牙)という事になる

とにかく音が広がるのだ

エフェクトのステレオコーラスなどで擬似的に広げた音とは全く違うのだ

実はアコギの場合にもっとも良い音を聴いているのは演奏者なのだ

どんなに優れたコンデンサーマイクでもギターの胴鳴りを再現する事は不可能なのだ

結局のところ、サウンドホールから出る音をマイクで収録する事しかできないのだ

もちろん、サウンドホールから出る音は材の鳴り、弦の鳴り、その他の部分を含めた音の集大成だといえる

実は音の成分で重要なのは実際に耳で聴く音以外の部分なのだ

ベースの音が心地良いのは体を揺さぶるような超低音なのだ

余談だがロックバンドで一番モテるのはベーシストだという都市伝説?があるのだ

耳で聴こえない低音が女性の大切な部分を刺激するという俗説があるのだ

「一回、俺たちのライブに来てよ!」

もちろん上手い演奏というのが大前提だが・・・

好きな彼女を部屋に呼んでショボいベースを聴かせるのは逆効果なのだ

「どう? ベースの重低音ってシビれる? いいだろう? どう?・・」

こんな押しつけがましいアプローチでは嫌われてしまうのだ

冗談はさておき・・・

楽器演奏の魅力にハマってしまう人の多くはこの体で感じる振動だと言われている

サックスのような管楽器でも指先や手の平からリードの振動を感じるらしい

ギターの微妙な振動を楽しめるようになればかなり本物だといえる

まぁ、あくまでも自己満足の世界観だが・・・

”エレアコの音をどのように録音するか?”

という部分で試行錯誤を続けているのだ

GT-100を完全なエレキ仕様、zoomをエレアコ仕様と明確化することは決めているのだ

zoomG3も使い勝手が良いのだが・・・

久々に電源を入れてみたG2も捨て難い音なのだ

むしろ、このコンパクトさが使いやすかったりもするのだ

GT-100とzoomG3をエレキ用、zoomG2をエレアコ用という区分けもありだと思うのだ

ようするに・・

”G2がどれくらい使えるか?”

という部分がポイントになってくると思うのだ

新規に製品を買い足すと以前に使っていたものを使わなくなる

これは世の常、人の常なのだ

実際に私がそうなのだ

以前に読者の皆さんにお聴きいただいた楽曲のほとんどはzoomG2でレコーディングしたものなのだ

興味ある方は過去ブログに遡って再度聴き直していただきたい

まだまだ現役のクオリティだと思う

実際に楽器店でも新品として販売されているのだ

メーカーサイトでも製品ラインナップとして紹介されているのだ

楽器店のお兄さんも初心者のお客さんにはあえてG2を勧めることもあるそうだ

お兄さんの勧めを無視してGT-100を購入した初心者のお客さんがいるそうだ

他の楽器からの転向組みらしい

ギターやマルチに関してはビギナーなのだ

小金持ち?らしい

「GT-100って使い難いね~ 何だか分からないよ~」

「アサインって何? もっと使い易いのって無いの?」

他人の意見に耳を貸さない中高年に多い傾向らしい

結局、持ち運びや操作性が分かり易いG3を買い足したようだ

下取りには出さなかったようだ

特にデジタル機器の買い取り額は想像以上に低いのだ

完全に使わないという場合以外は手元に置いておくべきかも?

ギターのように定期的なメンテも不要だし・・・

長くなってしまったが・・・

今回はサドルのオリジナル加工の結果としてサンプルの音源を録音してみたのだ

音の伸びに注目していただきたいと思う

ちなみに使用機材は上記でご紹介したzoomG2なのだ

基本設定はアンプOFFなのだ

その他はエレキと同様にエフェクトで音を作り込んでいるのだ

アコギを弾くようになって感じたのだが・・・

あまり音に過剰な演出を加えない方が良い結果が得られる気がしているのだ

ビビることもなく弾き心地も快適だとリポートしたのだが・・・

弾き込んでいくうちに一部のフレットでビビリが発生することが分かってきたのだ

毎回というわけではないのだ

ビビらせないように意識すればビビり音は出ない

しかしながらこれは演奏上、大きなストレスになるのだ

アコギとエレキを似たようなものだとする考え方に少々問題があるように思えてきたのだ

アコギにエレキ並みの弦高の低さを求めていたのだが・・・

考え方を修正する必要があるように思えてきた

現在の弦高は6弦12フレットで約1.6㎜なのだ

一般的なアコギの弦高が3㎜とすれば約半分の高さという事になる

低い弦高はエレキと同等の弾き易さなのだ

特にハイポジの演奏性は特筆すべきものがある

「弾き易いんだけど・・音がビビるんじゃ困るなぁ・・・」

という事で削り過ぎたサドルを修正する事にしたのだ

サドルの修正方法は人それぞれだが一般的には充て木をするようだ

サドル削りの基本は底面をフラットにする事なのだ

不器用な人にとってはこれが結構難しい作業らしい

充て木をすることによってフラットな面を作りだすという事なのだ

充て木のデメリットは音質劣化らしい

私の場合には全体的に高さを上げることが目的なので全面に充て木をする事になるのだ

結論から先に述べておこう・・

弦高は意図した高さまで上げられたのだが音が劣化してしまったのだ

素人の私の耳でも確認できるほどなのだ

音の響きが失われ、特にサスティン(音の伸び)が無くなってしまったのだ

まったくもって人工象牙のメリットが損なわれてしまったのだ

加工してから知ったのだが・・

充て木が音を吸収してしまうようだ

しかもサドルと充て木を圧着させる為に使用する接着剤も良い影響を与えないようだ

エレキのように音を増幅させるという概念がないアコギにおいては

”すべてのパーツが重要である・・”

という事を痛感したのだ

オリジナルのサドルを加工してしまったので残された方法は一つなのだ

改めて新規にサドルを自作する事しかないのだ

改造する場合にはオリジナルを手元に残すというのがアコギカスタムのお約束らしい

エレキでも色々なカスタムを経験してきただけに少々自信過剰になっていたようだ

当たり前だがアコギのパーツは元に戻せないのだ

一発勝負という事なのだ

オリジナルのサドルがTUSQという人工象牙なのでオリジナルもTUSQを選んだのだ

想像以上に色々な種類(形状)があるのには驚いた

まったくの無加工から大雑把に加工が施されているものまで揃っているのだ

今回、私が選んだのは無加工のサドルなのだ

理由は長さ、厚み、高さがすべてオリジナルよりも大きいという点なのだ

つまりはすべての部分を好みに加工できるからなのだ

当然ながら作業の手間は増えることは覚悟しているのだ

形状の比較の為にオリジナルのサドルを並べてみたのだ

もう少し拡大してみよう

まったくの無加工なのがお分かりいただけると思う

ヤスリで形を整える作業は特に難しいとは思えない

不器用な人でもオリジナルを見本にすれば何とか格好がつくように思える

問題は『オクターブ調整』なのだ

一昔前のアコギにはオクターブ調整という概念は存在しなかった

ローポジ主体の使用のアコギには縁が無い話だったのだ

弾き語りなどでハイポジを使うことはほとんどないと思う

定番のアコギのボディ形状からもハイポジを弾く事を想定していないことが分かる

しかしながら最近のアコギではエレキのようにカッタウェイ形状が採用され

ハイポジでのコード弾きやソロなども積極的に用いられるようになってきたのだ

若手ギタリストを中心にエレキとは異なる『技巧派』も増えてきたのだ

もはやオクターブ調整はアコギの必須事項になりつつあるのだ

アコギに興味がないというエレキ弾きの人も機会があったら楽器店を訪れてみていただきたい

「アコギの音程はルーズだから・・」

という音感にシビアなエレキ弾きの人も納得できるアコギが揃っているのだ

オクターブ調整は常識になったのだが・・

メーカーごとに考え方に相違があるように感じる

特にオクターブが合い難い2弦&6弦部分だけに加工を加えた簡易的なサドルを採用しているギターもある

私のギターのようにすべての弦のオクターブを調整して出荷しているギターもある

サドルの形状を見るだけでもそのギターの使用目的が分かるのだ

まぁ、使い方は自由だがメーカーの意図を汲むということも大切なのだ

新規のサドルを削るにあたり幾つかのヤスリを用意した

用意といっても買い足したものはないのだ

過去に使ったヤスリで事足りる

これは100円ショップで購入したヤスリなのだ

ブルースハープの加工でも重宝しているのだ

オリジナルの形状を参考に仮の加工を施したサドルなのだ

サドルの上部をご覧いただきたい

トップの削り方で音色もコントロールできるようだ

鋭角に削れば音が前に出てくるのだ

つまりは鉄弦のキンキンした倍音成分を強調することができるのだ

逆にトップを緩やかに加工すれば音もマイルドになるようだ

オリジナルのサドルもかなり良い具合に加工されていたのだが・・・

追い込みが足りないように感じたのだ

おそらく、ユーザーが色々な弦に張り替える事を想定しているのだと思える

良い意味で音程感が曖昧なのだ

今回はこの辺りもストラト並みに仕上げたいと思っているのだ

仮加工した段階でギターにセットしてみるのだ

この状態でピッチを確認しながらさらに削りの作業を進めていくことになる

ポイントはオクターブ調整でさらに削る部分を残しておくことだと思うのだ

前回の失敗でかなり高さにはナーバスになっているのだ

オクターブの微調整が終了した時点でサドルが高い場合には底面をフラットに削ることで対処すれば良いのだ

サドル削りもナットの溝切りも理屈を踏まえた上での経験が必要になってくる

ネットなどでも方法を指南しているが・・

それを読んだだけで自分もできると思い込んでいる人が多いと思う

頭の中でイメージするのは簡単なのだ

大切なのはイメージを形として具現化する事だと思う

「俺は不器用だから・・無理・・・」

という人も多いと思う

教習所をイメージしていただきたい

どんな人でもいつかは免許が取得できるのだ

標準的な人の倍の時間と費用がかかるかもしれないが人間に不可能はないのだ

・・と私は常に自分に言い聞かせているのだ

下げ過ぎた弦高は最終的に6弦12フレットで2.6㎜くらいに調整した

これでも標準よりも低いのだがどんなに強く弾いてもビビることはないのだ

1弦側はエレキ同様に少し低く調整するのだ

標準的なサドルのカーブは緩やかに描かれているのだが・・

ここは私のカスタムなのだ

ビビりが少ない1弦側をさらに通常よりも低く調整したのだ

(加工途中の画像なのだ↑)

ハイポジでのソロやコード弾きがし易くなるという狙いがあるのだ

これも個人の演奏スタイルによるところが大きいと感じる

フラットピックでハードにストロークするようなプレイが主体の人はもっと高くすべきなのだ

ある意味でメーカーのサドルやナットの調整は良くも悪くも『万人向け』ということになる

初心者の人はエレキでもアコギでもそのまま使った方が無難だと思う

調整や改造は疑問や違和感が湧いてきてからでも遅くないと思うのだ

むしろ、『標準設定』というものを体に覚えさせることが重要だと思う

基準値を知るからこそのカスタムだといえるのだ

私も演奏力はまだまだだが・・自分のスタイルだけは明確に持っているのだ

以前にもお話したがアコギのブランクは数十年なのだ

オクターブ調整もない時代のアコギから現代のアコギにタイムスリップした感があるのだ

エレキ歴が長いが故に弦高の下げ過ぎという初歩的なミスを犯してしまったのだ

標準装備のチューナーを信じて削りに集中したのだ

驚くほどに精度が高いのだ

GT-100のチューナーに肉薄するレベルなのだ

エレアコの購入を検討している人は是非ともチューナー付きを選択していただきたい

イコライザーだけというモデルも多いのだ

仮にチューナーが付いていても精度が悪いモデルも少なくないようだ

要するにどこまで求めるか?

という事になってくるのだ

楽器店のお兄さんが苦笑しながら言うのだ

「アコギってファジーな楽器ですから・・・」

「エレキのクオリティを求めないでくださいね」

という事なのだ

最終的な仕上げはこんな感じなのだ

サドルの上部が前後に波打っているのがお分かりいただけると思う

現在の弦のセット010~ではストラト並みに正確なピッチに仕上げているのだ

エレキの場合、次の張り替えまでの間にもオクターブ調整をすることがある

弦の劣化とともにピッチが狂ってくるからなのだ

もちろん同じメーカーの同じ太さの弦でもサドルを調整することがある

弦の品質の微妙な違いに対処する為なのだ

アコギではそんな芸当ができない

その辺りをお兄さんは『曖昧』と表現しているのだと思う

さすがの私も弦の張り替えの為にその都度サドルを制作するような馬鹿な真似はしない

演奏中に不具合を感じるまではこのまま快適に使うつもりなのだ

弦のテンションによってさらにサドルがブリッジに馴染むと思うのだ

溝の奥にピエゾのピックアップが仕込まれているのだ

サドルの形状と底面がいかに重要かがお分かりいただけると思う

ナット、サドル、ブリッジピン共にTUSQ(人工象牙)という事になる

とにかく音が広がるのだ

エフェクトのステレオコーラスなどで擬似的に広げた音とは全く違うのだ

実はアコギの場合にもっとも良い音を聴いているのは演奏者なのだ

どんなに優れたコンデンサーマイクでもギターの胴鳴りを再現する事は不可能なのだ

結局のところ、サウンドホールから出る音をマイクで収録する事しかできないのだ

もちろん、サウンドホールから出る音は材の鳴り、弦の鳴り、その他の部分を含めた音の集大成だといえる

実は音の成分で重要なのは実際に耳で聴く音以外の部分なのだ

ベースの音が心地良いのは体を揺さぶるような超低音なのだ

余談だがロックバンドで一番モテるのはベーシストだという都市伝説?があるのだ

耳で聴こえない低音が女性の大切な部分を刺激するという俗説があるのだ

「一回、俺たちのライブに来てよ!」

もちろん上手い演奏というのが大前提だが・・・

好きな彼女を部屋に呼んでショボいベースを聴かせるのは逆効果なのだ

「どう? ベースの重低音ってシビれる? いいだろう? どう?・・」

こんな押しつけがましいアプローチでは嫌われてしまうのだ

冗談はさておき・・・

楽器演奏の魅力にハマってしまう人の多くはこの体で感じる振動だと言われている

サックスのような管楽器でも指先や手の平からリードの振動を感じるらしい

ギターの微妙な振動を楽しめるようになればかなり本物だといえる

まぁ、あくまでも自己満足の世界観だが・・・

”エレアコの音をどのように録音するか?”

という部分で試行錯誤を続けているのだ

GT-100を完全なエレキ仕様、zoomをエレアコ仕様と明確化することは決めているのだ

zoomG3も使い勝手が良いのだが・・・

久々に電源を入れてみたG2も捨て難い音なのだ

むしろ、このコンパクトさが使いやすかったりもするのだ

GT-100とzoomG3をエレキ用、zoomG2をエレアコ用という区分けもありだと思うのだ

ようするに・・

”G2がどれくらい使えるか?”

という部分がポイントになってくると思うのだ

新規に製品を買い足すと以前に使っていたものを使わなくなる

これは世の常、人の常なのだ

実際に私がそうなのだ

以前に読者の皆さんにお聴きいただいた楽曲のほとんどはzoomG2でレコーディングしたものなのだ

興味ある方は過去ブログに遡って再度聴き直していただきたい

まだまだ現役のクオリティだと思う

実際に楽器店でも新品として販売されているのだ

メーカーサイトでも製品ラインナップとして紹介されているのだ

楽器店のお兄さんも初心者のお客さんにはあえてG2を勧めることもあるそうだ

お兄さんの勧めを無視してGT-100を購入した初心者のお客さんがいるそうだ

他の楽器からの転向組みらしい

ギターやマルチに関してはビギナーなのだ

小金持ち?らしい

「GT-100って使い難いね~ 何だか分からないよ~」

「アサインって何? もっと使い易いのって無いの?」

他人の意見に耳を貸さない中高年に多い傾向らしい

結局、持ち運びや操作性が分かり易いG3を買い足したようだ

下取りには出さなかったようだ

特にデジタル機器の買い取り額は想像以上に低いのだ

完全に使わないという場合以外は手元に置いておくべきかも?

ギターのように定期的なメンテも不要だし・・・

長くなってしまったが・・・

今回はサドルのオリジナル加工の結果としてサンプルの音源を録音してみたのだ

音の伸びに注目していただきたいと思う

ちなみに使用機材は上記でご紹介したzoomG2なのだ

基本設定はアンプOFFなのだ

その他はエレキと同様にエフェクトで音を作り込んでいるのだ

アコギを弾くようになって感じたのだが・・・

あまり音に過剰な演出を加えない方が良い結果が得られる気がしているのだ