新規に読者登録してくれた方、ありがとう!

連日、千人を越える訪問者がありながら7人・・

まぁ、それがネットの世界だと思う

いずれにせよ、私のギター遊びに賛同してくださる方が多い事は嬉しいことなのだ

先日、ご紹介したオリジナルアレンジ『G線上のアリア』は相当に評判が良いように感じているのだ

後日、閲覧回数が一気に上昇しているのだ

「読者の人ってこんな感じが好きなんだ・・」

という感じで私も今後の音楽制作に活用できるのだ

コメントを閉鎖しているので皆さんの生の声が聞けない事は残念な事だが・・

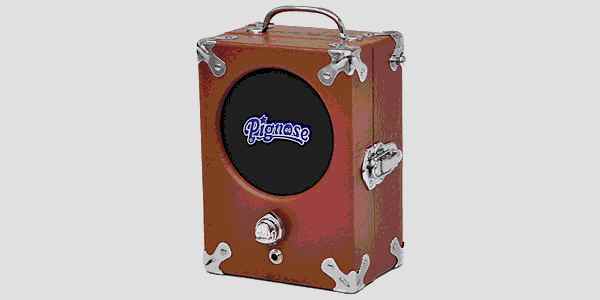

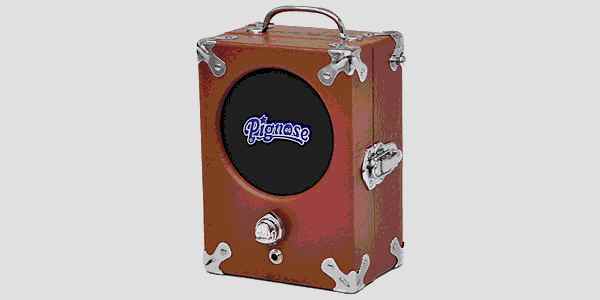

ブログタイトルにもあるように現在の私のミニアンプたちなのだ

基本的に充電池を活用しているのだ

約3000回くらい使えるという事なので結果的には経済的なのだ

ピグノーズには単三電池が6本必要なのだ

仮に充電池を買い足したとしても充電器が4本仕様なので勝手が悪い

その為に充電器を買い足す(買い替える)のも不経済だと思う

自宅では基本的にアダプター使用なのだ

そんなわけでアルカリ電池を12本ほど購入したのだ

100円均一ならばもっと安上がりだが持ちもそれなりなのだ

アンプやエフェクターにとって電源供給は重要なのだ

”安電池≒寿命が短い・・”

だけではない

若干だが音色に影響を与えると言われているのだ

特にトランジスタのアンプの場合、パフォーマンスを十分に発揮できないのだ

結果的に安電池は良い事がないのだ

アダプターも適正な製品を使うべきなのだ

「これでいいかな・・?」

手持ちの他社製品を使う事も出来るがノイズなどの原因になる事も多い

アダプターと一概にいっても容量や規格が微妙に異なるのだ

使用の際には楽器店などに相談していただきたい

ミニアンプたちを眺めながら面白い遊び方を思い付いたのだ

ZoomMS-50Gのアウトは二本出しのステレオ出力仕様なのだ

左右に異なるアンプを接続する事ができる

今回の音源はBR-80の内蔵マイクを使用したのだ

コンプやイコライザーなどをOFFで録音しているのだ

アンプの位置や角度を変えてみるのも面白い

こんな感じもありなのだ

さらにマイク側にアンプを向けてみた

マイクの拾音能力が高いので私のピックの音まで拾ってしまうが・・・

それなりにステレオ感が楽しめるのだ

結局のところ、デジタル機器も使い方とアイディアしだいなのだ

最終的にはこんな位置と角度に決定したのだ

録り音をマスタリング作業しているのだ

二台のミニアンプの距離を離す事でさらにステレオ感が強調できるのだ

実際に長めのシールドを用いて私がその真ん中辺りで弾いて(聴いて)みたのだ

「おぉ~ 凄いステレオ感だな」

皆さんに音源をお届けする為に仕方なく近い距離にアンプを設置したのだ

遠く離したアンプの音をシッカリと録音する為には実音は相当に大きい必要があるのだ

このような録り方でアンビエンス感を演出する事も多いのだ

実際のプロの現場ではアンプの目の前にマイクを一本立てる

さらに数メートル離れた位置に別のマイクを設置する

という方法が用いられる事も多い

オンマイクとオフマイクという言葉を耳にしたことがあると思う

ドラムなどではさらに複雑なマイクの組み合わせで音を作っているのだ

アンプのコーン(スピーカー)の中央に一本、コーンの端に一本というのも一般的なのだ

小型アンプでもこの『マイキング遊び』が楽しめるのだ

マイクの距離、角度でかなり音が変わるのだ

数㎝の違いで印象が変わる

プロの場合、アンプにカラーテープなどで目印を付ける事も多い

マイクの音が良い感じで録れる位置という事なのだ

ギター雑誌などの機材紹介で見かけたことがあると思う

”ピグノーズの実力は如何なものか・・?”

という事でフェンダーの超ミニアンプ1Wと単体で音比較してみたのだ

ピグノーズは5Wなのだ

基本的にピグノーズは少し籠ったような温かい音が特徴なのだ

耳に痛いようなキンキンの音とは程遠い

まさに真空管のコンボのような感じなのだ

一方のフェンダーやVOXは1Wという特性上、少々キンキンとした尖った音が持ち味なのだ

どちらが良いというわけではないと思う

以前に超ミニアンプの音をご紹介したと思う

録り音にコンプやイコライザー処理などを施せばそれなりに『聴ける音』にも仕上げられるのだ

ピグノーズはかなり玄人向けのアンプだと思う

価格と操作性(ボリュームのみ)という仕様から初心者向けと勘違いしている人も多いようだ

弾き手のテクがなければ、どうにもならないアンプなのだ

ピッキングの強弱にニュアンスを付けられるような中~上級者向けなのだ

ギター側の操作に非常に敏感に反応するのだ

いわゆる

”追従性が良いアンプ・・・”

まるで真空管アンプのそれと同等なのだ

音に煩いクラプトンが実際のレコーディングに使用した事からも窺い知れる

クラプトンが自宅でのちょい弾きに使っているのではない

プロのレコーディングは真剣勝負なのだ

リスナーからお金を支払ってもらうという責任があるのだ

調べてみたところ、結構な一流ギタリストがレコーディングに使用しているのだ

良い意味でチープな音が欲しい時に役立つのだと想像できる

ピグノーズで真空管アンプの音を再現できるはずもない

言い換えれば、真空管アンプでピグノーズのような音も作れない

使い分けだと思う

フェンダーの超ミニアンプはルナシーのレコーディングでも使用されているのだ

シングル曲のB面での使用だが実際に発売されているのだ

真空管アンプの低音部分を削り取ったようなエッジが効いた荒々しい音なのだ

「なかなかカッコいいなぁ・・」

この音を聴いてこのアンプの購入を決めたのだ

楽器店やネットでも同サイズで1000円チョイのアンプを見かけるがアンプではない

VOXやフェンダーのアンプはチビだがアンプとしての主張があるのだ

楽器店のお兄さん達などはあまり相手にしていないカテゴリなのだ

「ちょい弾きにはいいですけど・・ どうですかね~」

価値観の違いだと思う

GT-100や100ワットクラスの真空管の音を知っているからこそ

チープなミニアンプの音が個性的に感じられるのだ

音楽制作する上でギターの音色が増える事は大きな武器なのだ

ブログのネタとしても面白いと思う

真空管アンプで弾いたギターの音は誰しも期待するのだ

上手ければ良いが・・・

「その程度? ショボいね・・・」

となってしまうのだ

マーシャルならば叫ぶようなエモーショナルな音が欲しい

一方のミニアンプたちはハードルが低いのだ

聴き手側もあまり期待していない

そこが良いのだ

ミニアンプを良い音で鳴らせれば大したものなのだ

ピグノーズの隠れファンは多いようでネットでもスレが立つほどなのだ

皆さんも覗いてみてはいかがだろうか?

内容は低レベルだが・・・

言いたいことは分かるのだ

所有しているだけで幸せな気持ちになれるアンプなのだ

アンプ単体の音も個性的で良いがやはりその他のエフェクトとの組み合わせで化けるアンプなのだ

特に常識的な音量で歪みを得る為には歪み系は必須なのだ

お気に入りの歪み+ピグノーズという人も多いようだ

Zoomは便利なのだ

ボス、ガバナー、アイバニーズ、マクソンetc・・

有名どころの歪みがそつなく用意されているのだ

実機との違いは定かではないが・・・

雰囲気は捉えていると思う

近年のZoomのモデリング技術は素晴らしい!

この価格でこの品質を実現できるメーカーは他には見当たらない

私が若い頃には本当にお金がかかったのだ

エフェクターを揃える為にバイトをした経験もあるのだ

努力の日々だったのだ

「母ちゃん・・小遣いちょうだい・・」

「勉強するからさ・・ 頼むよ・・」

という程度で買えるマルチは他には無い

ピグノーズ未経験の方は是非とも一度楽器店でお試しいただきたい

良いアンプ?

悪いアンプ?

と感じるかは読者の皆さんの腕前しだいなのだ

現代でも手に入る『伝説のアンプ』なのだ

ビニールレザー仕様ならば比較的容易に手に入る

中には限定のブラックやツイード、ホワイトなどレアなアンプもあるようだ

特にブラックは生産数が少ないようでほとんど流通していない

壊れたアンプCランク評価のアンプを見かけたことがある

オーナーは修理できないという事で手放したのだと思う

構造がシンプルなだけにハンダと配線の知識がある人ならば簡単に直せると思う

正規パーツの入手が困難でも代用できるパーツは多いのだ

東京の秋葉原などに行けば手に入らないモノはないのだ

あとは知識と技術だけなのだ

”無ければ作る・・”

というのも楽器道には必要なのだ

私のウクレレなども唯一無二なのだ

先日の音源でもお分かりのように音程も音色も最高なのだ

ピックアップの仕込みやポットなどにも少々手を入れているが・・・

出費は極小なのだ

人気のT'sウクレレにも精度では劣っていないという自負があるのだ

脱線してしまったが・・・

超ミニアンプでの遊びにお付き合いいただきたい

マルチ側で歪みを作っているのでアンプ側の歪みは少なめなのだ

飛び道具的なエフェクトが多いのもZoomの特徴なのだ

私でさえ使いどころに迷ってしまうのだ

まぁ、こんな使い方になってしまったが・・・

今回は『単なる音』なので期待しないで聴いていただきたい

遊び方の一例・・という感じなのだ

連日、千人を越える訪問者がありながら7人・・

まぁ、それがネットの世界だと思う

いずれにせよ、私のギター遊びに賛同してくださる方が多い事は嬉しいことなのだ

先日、ご紹介したオリジナルアレンジ『G線上のアリア』は相当に評判が良いように感じているのだ

後日、閲覧回数が一気に上昇しているのだ

「読者の人ってこんな感じが好きなんだ・・」

という感じで私も今後の音楽制作に活用できるのだ

コメントを閉鎖しているので皆さんの生の声が聞けない事は残念な事だが・・

ブログタイトルにもあるように現在の私のミニアンプたちなのだ

基本的に充電池を活用しているのだ

約3000回くらい使えるという事なので結果的には経済的なのだ

ピグノーズには単三電池が6本必要なのだ

仮に充電池を買い足したとしても充電器が4本仕様なので勝手が悪い

その為に充電器を買い足す(買い替える)のも不経済だと思う

自宅では基本的にアダプター使用なのだ

そんなわけでアルカリ電池を12本ほど購入したのだ

100円均一ならばもっと安上がりだが持ちもそれなりなのだ

アンプやエフェクターにとって電源供給は重要なのだ

”安電池≒寿命が短い・・”

だけではない

若干だが音色に影響を与えると言われているのだ

特にトランジスタのアンプの場合、パフォーマンスを十分に発揮できないのだ

結果的に安電池は良い事がないのだ

アダプターも適正な製品を使うべきなのだ

「これでいいかな・・?」

手持ちの他社製品を使う事も出来るがノイズなどの原因になる事も多い

アダプターと一概にいっても容量や規格が微妙に異なるのだ

使用の際には楽器店などに相談していただきたい

ミニアンプたちを眺めながら面白い遊び方を思い付いたのだ

ZoomMS-50Gのアウトは二本出しのステレオ出力仕様なのだ

左右に異なるアンプを接続する事ができる

今回の音源はBR-80の内蔵マイクを使用したのだ

コンプやイコライザーなどをOFFで録音しているのだ

アンプの位置や角度を変えてみるのも面白い

こんな感じもありなのだ

さらにマイク側にアンプを向けてみた

マイクの拾音能力が高いので私のピックの音まで拾ってしまうが・・・

それなりにステレオ感が楽しめるのだ

結局のところ、デジタル機器も使い方とアイディアしだいなのだ

最終的にはこんな位置と角度に決定したのだ

録り音をマスタリング作業しているのだ

二台のミニアンプの距離を離す事でさらにステレオ感が強調できるのだ

実際に長めのシールドを用いて私がその真ん中辺りで弾いて(聴いて)みたのだ

「おぉ~ 凄いステレオ感だな」

皆さんに音源をお届けする為に仕方なく近い距離にアンプを設置したのだ

遠く離したアンプの音をシッカリと録音する為には実音は相当に大きい必要があるのだ

このような録り方でアンビエンス感を演出する事も多いのだ

実際のプロの現場ではアンプの目の前にマイクを一本立てる

さらに数メートル離れた位置に別のマイクを設置する

という方法が用いられる事も多い

オンマイクとオフマイクという言葉を耳にしたことがあると思う

ドラムなどではさらに複雑なマイクの組み合わせで音を作っているのだ

アンプのコーン(スピーカー)の中央に一本、コーンの端に一本というのも一般的なのだ

小型アンプでもこの『マイキング遊び』が楽しめるのだ

マイクの距離、角度でかなり音が変わるのだ

数㎝の違いで印象が変わる

プロの場合、アンプにカラーテープなどで目印を付ける事も多い

マイクの音が良い感じで録れる位置という事なのだ

ギター雑誌などの機材紹介で見かけたことがあると思う

”ピグノーズの実力は如何なものか・・?”

という事でフェンダーの超ミニアンプ1Wと単体で音比較してみたのだ

ピグノーズは5Wなのだ

基本的にピグノーズは少し籠ったような温かい音が特徴なのだ

耳に痛いようなキンキンの音とは程遠い

まさに真空管のコンボのような感じなのだ

一方のフェンダーやVOXは1Wという特性上、少々キンキンとした尖った音が持ち味なのだ

どちらが良いというわけではないと思う

以前に超ミニアンプの音をご紹介したと思う

録り音にコンプやイコライザー処理などを施せばそれなりに『聴ける音』にも仕上げられるのだ

ピグノーズはかなり玄人向けのアンプだと思う

価格と操作性(ボリュームのみ)という仕様から初心者向けと勘違いしている人も多いようだ

弾き手のテクがなければ、どうにもならないアンプなのだ

ピッキングの強弱にニュアンスを付けられるような中~上級者向けなのだ

ギター側の操作に非常に敏感に反応するのだ

いわゆる

”追従性が良いアンプ・・・”

まるで真空管アンプのそれと同等なのだ

音に煩いクラプトンが実際のレコーディングに使用した事からも窺い知れる

クラプトンが自宅でのちょい弾きに使っているのではない

プロのレコーディングは真剣勝負なのだ

リスナーからお金を支払ってもらうという責任があるのだ

調べてみたところ、結構な一流ギタリストがレコーディングに使用しているのだ

良い意味でチープな音が欲しい時に役立つのだと想像できる

ピグノーズで真空管アンプの音を再現できるはずもない

言い換えれば、真空管アンプでピグノーズのような音も作れない

使い分けだと思う

フェンダーの超ミニアンプはルナシーのレコーディングでも使用されているのだ

シングル曲のB面での使用だが実際に発売されているのだ

真空管アンプの低音部分を削り取ったようなエッジが効いた荒々しい音なのだ

「なかなかカッコいいなぁ・・」

この音を聴いてこのアンプの購入を決めたのだ

楽器店やネットでも同サイズで1000円チョイのアンプを見かけるがアンプではない

VOXやフェンダーのアンプはチビだがアンプとしての主張があるのだ

楽器店のお兄さん達などはあまり相手にしていないカテゴリなのだ

「ちょい弾きにはいいですけど・・ どうですかね~」

価値観の違いだと思う

GT-100や100ワットクラスの真空管の音を知っているからこそ

チープなミニアンプの音が個性的に感じられるのだ

音楽制作する上でギターの音色が増える事は大きな武器なのだ

ブログのネタとしても面白いと思う

真空管アンプで弾いたギターの音は誰しも期待するのだ

上手ければ良いが・・・

「その程度? ショボいね・・・」

となってしまうのだ

マーシャルならば叫ぶようなエモーショナルな音が欲しい

一方のミニアンプたちはハードルが低いのだ

聴き手側もあまり期待していない

そこが良いのだ

ミニアンプを良い音で鳴らせれば大したものなのだ

ピグノーズの隠れファンは多いようでネットでもスレが立つほどなのだ

皆さんも覗いてみてはいかがだろうか?

内容は低レベルだが・・・

言いたいことは分かるのだ

所有しているだけで幸せな気持ちになれるアンプなのだ

アンプ単体の音も個性的で良いがやはりその他のエフェクトとの組み合わせで化けるアンプなのだ

特に常識的な音量で歪みを得る為には歪み系は必須なのだ

お気に入りの歪み+ピグノーズという人も多いようだ

Zoomは便利なのだ

ボス、ガバナー、アイバニーズ、マクソンetc・・

有名どころの歪みがそつなく用意されているのだ

実機との違いは定かではないが・・・

雰囲気は捉えていると思う

近年のZoomのモデリング技術は素晴らしい!

この価格でこの品質を実現できるメーカーは他には見当たらない

私が若い頃には本当にお金がかかったのだ

エフェクターを揃える為にバイトをした経験もあるのだ

努力の日々だったのだ

「母ちゃん・・小遣いちょうだい・・」

「勉強するからさ・・ 頼むよ・・」

という程度で買えるマルチは他には無い

ピグノーズ未経験の方は是非とも一度楽器店でお試しいただきたい

良いアンプ?

悪いアンプ?

と感じるかは読者の皆さんの腕前しだいなのだ

現代でも手に入る『伝説のアンプ』なのだ

ビニールレザー仕様ならば比較的容易に手に入る

中には限定のブラックやツイード、ホワイトなどレアなアンプもあるようだ

特にブラックは生産数が少ないようでほとんど流通していない

壊れたアンプCランク評価のアンプを見かけたことがある

オーナーは修理できないという事で手放したのだと思う

構造がシンプルなだけにハンダと配線の知識がある人ならば簡単に直せると思う

正規パーツの入手が困難でも代用できるパーツは多いのだ

東京の秋葉原などに行けば手に入らないモノはないのだ

あとは知識と技術だけなのだ

”無ければ作る・・”

というのも楽器道には必要なのだ

私のウクレレなども唯一無二なのだ

先日の音源でもお分かりのように音程も音色も最高なのだ

ピックアップの仕込みやポットなどにも少々手を入れているが・・・

出費は極小なのだ

人気のT'sウクレレにも精度では劣っていないという自負があるのだ

脱線してしまったが・・・

超ミニアンプでの遊びにお付き合いいただきたい

マルチ側で歪みを作っているのでアンプ側の歪みは少なめなのだ

飛び道具的なエフェクトが多いのもZoomの特徴なのだ

私でさえ使いどころに迷ってしまうのだ

まぁ、こんな使い方になってしまったが・・・

今回は『単なる音』なので期待しないで聴いていただきたい

遊び方の一例・・という感じなのだ