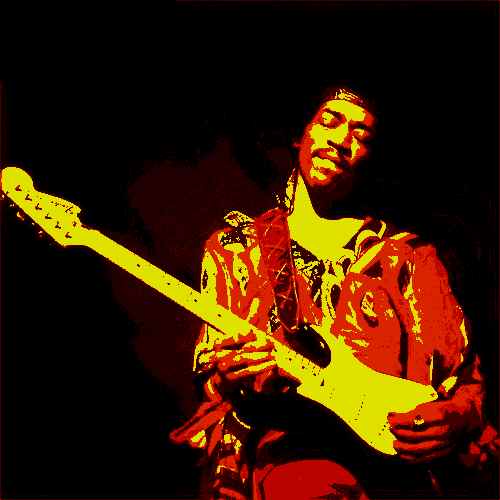

ジミヘンは数枚のアルバムの中で

”実験的な試み・・”

を数多く行ったのだ

”ストラトとアンプで何が出来るか?”

というのが最大のテーマだったように感じられる

私が好きなアルバムなのだ

ジミの実験的な要素が多分に含まれているのだ

ジミヘンを生涯、敬愛し尊敬していていたのがスティービーレイヴォーンだといえる

ジミヘンの看板曲を何曲もアルバムに収めている事からもリスペクトぶりが窺い知れる

その完コピぶりは徹底しているのだ

ジミヘンもブルースの大御所の有名曲をカバーしている

ジミの特徴はオリジナルの完コピではない

自分流にアレンジするのはジミヘン流なのだ

レイボーンはそんなジミのカバー曲を忠実にコピーしているのだ

生前にジミが全く異なるアレンジでボブデュランランの有名曲をカバーした事があるのだ

それを聴いた本家のボブデュランが気に入ってしまい

ジミヘンアレンジの自分の曲を再レコーディングした逸話があるのだ

ジミヘンは作曲力も相当に高いがアレンジ力も群を抜いていたのだ

未経験という方は一度は体験してみていただきたい

「何が凄いか分からないけど・・?」

という場合、深く考える必要はない

毎日ギターを練習しながら数年後に再び聴いてみていただきたい

ジミの使用機材で欠かせないエフェクターがファズなのだ

ジミの楽曲同様に

”分かる人には分かる・・”

という雰囲気を持ち合わせている

とにかくファズはバッキング時もソロ時も常にONだったようだ

私も何台かエフェクターを所有するが使用頻度が高いエフェクターがファズなのだ

ファズのエグい感じと現代的な使い易さを両立させたエフェクターなのだ

ジミが愛用していた丸型のファズの代用として使っているのだ

本家の音を真似る場合、忠実に機材を追いかける人も多いようだがあまり意味がない

自宅でマーシャルをフルドライブできるのだろうか?

「それは無理だよ~」

という時点で本家とは異なるのだ

自分の『環境』に合わせた機材の選択と調整が不可欠なのだ

その為にはコピー対象となる音を聴き分ける耳を鍛える必要がある

素人ギター弾きの多くは『耳の力』が不足している

聴力ではないのでお間違いなく・・・

まぁ、最近はスマホなどの過度の使用で耳痛めている若者も増えているようだが・・

ギター弾きとして耳のダメージは大きい

ジミヘンの場合、演奏ばかりが注目されるが・・

おそらく耳が優れていたのだと想像できる

ジミのプレイを語る上で正統派のプレイと同様に忘れてはならないのが

”サイケデリックなプレイ・・”

なのだ

「サイケデリックって何?」

という方も多いと思う

言葉で表現するのは難しいが・・

不思議な音なのだ

「ストラトでこんな音が出せるの?」

という摩訶不思議な音世界を聴かせてくれるのだ

フィードバック奏法など

音楽的には如何なものか?

と思えるが・・

その斬新な発想に学ぶべき点は多いと思う

今回はジミヘンをイメージして音作りしてみたのだ

ストラトの名手ではあるChar氏がインタビューで語っていた

「ジミはストラトで遊び尽くしたんだよ」

「あれほどストラトを引き出した奴はいないね」

氏がジミヘンの大ファンである事は有名なのだ

クラプトンもジェフベックもレイヴォーンも若手ではジョンメイヤーなど

ジミに影響を受けたギタリストは数え切れない

一つ思う事があるのだ

音楽的なジミをコピーする人は多いが・・・

ジミの『実験的な試み』を真似る(再現する)人はほとんどいない

youtubeなどの動画でも見かけた事がない

掴み所がないだけにアプローチが難しいのだと思う

実は私はこの手の不思議系な音が大好きであり得意分野なのだ

GT-100の性能を最大限に引き出せればこんな音も出せるのだ

ジミに対する憧れを音にしてみたのだ

お楽しみいただきたいと思う

”ストラトで何が出来るか?”

気が付けば連続投稿なのだ

気に入った方はブログランキングへのご投票をお願いしたい

”実験的な試み・・”

を数多く行ったのだ

”ストラトとアンプで何が出来るか?”

というのが最大のテーマだったように感じられる

私が好きなアルバムなのだ

ジミの実験的な要素が多分に含まれているのだ

ジミヘンを生涯、敬愛し尊敬していていたのがスティービーレイヴォーンだといえる

ジミヘンの看板曲を何曲もアルバムに収めている事からもリスペクトぶりが窺い知れる

その完コピぶりは徹底しているのだ

ジミヘンもブルースの大御所の有名曲をカバーしている

ジミの特徴はオリジナルの完コピではない

自分流にアレンジするのはジミヘン流なのだ

レイボーンはそんなジミのカバー曲を忠実にコピーしているのだ

生前にジミが全く異なるアレンジでボブデュランランの有名曲をカバーした事があるのだ

それを聴いた本家のボブデュランが気に入ってしまい

ジミヘンアレンジの自分の曲を再レコーディングした逸話があるのだ

ジミヘンは作曲力も相当に高いがアレンジ力も群を抜いていたのだ

未経験という方は一度は体験してみていただきたい

「何が凄いか分からないけど・・?」

という場合、深く考える必要はない

毎日ギターを練習しながら数年後に再び聴いてみていただきたい

ジミの使用機材で欠かせないエフェクターがファズなのだ

ジミの楽曲同様に

”分かる人には分かる・・”

という雰囲気を持ち合わせている

とにかくファズはバッキング時もソロ時も常にONだったようだ

私も何台かエフェクターを所有するが使用頻度が高いエフェクターがファズなのだ

ファズのエグい感じと現代的な使い易さを両立させたエフェクターなのだ

ジミが愛用していた丸型のファズの代用として使っているのだ

本家の音を真似る場合、忠実に機材を追いかける人も多いようだがあまり意味がない

自宅でマーシャルをフルドライブできるのだろうか?

「それは無理だよ~」

という時点で本家とは異なるのだ

自分の『環境』に合わせた機材の選択と調整が不可欠なのだ

その為にはコピー対象となる音を聴き分ける耳を鍛える必要がある

素人ギター弾きの多くは『耳の力』が不足している

聴力ではないのでお間違いなく・・・

まぁ、最近はスマホなどの過度の使用で耳痛めている若者も増えているようだが・・

ギター弾きとして耳のダメージは大きい

ジミヘンの場合、演奏ばかりが注目されるが・・

おそらく耳が優れていたのだと想像できる

ジミのプレイを語る上で正統派のプレイと同様に忘れてはならないのが

”サイケデリックなプレイ・・”

なのだ

「サイケデリックって何?」

という方も多いと思う

言葉で表現するのは難しいが・・

不思議な音なのだ

「ストラトでこんな音が出せるの?」

という摩訶不思議な音世界を聴かせてくれるのだ

フィードバック奏法など

音楽的には如何なものか?

と思えるが・・

その斬新な発想に学ぶべき点は多いと思う

今回はジミヘンをイメージして音作りしてみたのだ

ストラトの名手ではあるChar氏がインタビューで語っていた

「ジミはストラトで遊び尽くしたんだよ」

「あれほどストラトを引き出した奴はいないね」

氏がジミヘンの大ファンである事は有名なのだ

クラプトンもジェフベックもレイヴォーンも若手ではジョンメイヤーなど

ジミに影響を受けたギタリストは数え切れない

一つ思う事があるのだ

音楽的なジミをコピーする人は多いが・・・

ジミの『実験的な試み』を真似る(再現する)人はほとんどいない

youtubeなどの動画でも見かけた事がない

掴み所がないだけにアプローチが難しいのだと思う

実は私はこの手の不思議系な音が大好きであり得意分野なのだ

GT-100の性能を最大限に引き出せればこんな音も出せるのだ

ジミに対する憧れを音にしてみたのだ

お楽しみいただきたいと思う

”ストラトで何が出来るか?”

気が付けば連続投稿なのだ

気に入った方はブログランキングへのご投票をお願いしたい