読者の皆さんも小型真空管には興味があると思う

「練習用じゃないの?」

「実際に使えるの・・?」

という疑問の声も良く耳にする

そもそもが楽器店のスタジオなどに常設してある段積みのマーシャルなどと比較するのはナンセンスなのだ

ここではあえて詳しく説明はしないが別物と考えておいた方が良いと思う

ホームユースにおいては大きさやパワーなどはあまり気にしなくても良いと感じる

実際のところ5W未満でも十分に迫力ある音が鳴らせるのだ

「ホントに?」

と思う方は楽器店でお試しいただきたい

5W前後の小型アンプの音量を最大にしてみていただきたい

「え~こんなに音が大きいの?」

と驚くと思う

最近は小型アンプが熱いのだ

各メーカーが最も力を入れているジャンルなのだ

一昔前までは確かに『練習用』『入門用』という位置づけだった

近年では再びギターに目覚めた大人などもターゲットに入れて開発していると聞いている

最近の若い世代は真空管、トランジスタどちらでも良いようだ

むしろ、販売価格の方が気になるようだ

一方のオヤジ世代にとって『真空管アンプ』は特別の存在であり憧れの存在でもあるのだ

”真空管アンプの何が良いのか?”

音を言葉で表現するのは難しいが・・・

個人的には独特のコンプレッション感に尽きると思っている

モチモチとした弾き心地も真空管ならではなのだ

ノイズなど音楽的にネガな部分も多いが・・

魅力の方が余りあるという感じなのだ

私が所有しているVOXは価格も手頃でお薦めなのだ

初めての真空管アンプというニーズにもマッチすると思う

真空管の魅力を引き出すにはあまりエフェクターで音を作り込まない方が良い

ギターとアンプ直結というのも真空管ならば有りだと思う

ノンエフェクターの状態で『楽しい』と感じられる腕前ならば脱初心者なのだ

この手の1ボリュームタイプのシンプルなアンプの場合、クリーン~クランチが最も美味しい領域なのだ

私はアッテネーターを中間の位置で使っているのだ

「アッテネーターって何?」

という方は検索してみていただきたい

ホームユースのキーワードなのだ

今回はアリアを使用したのだ

フロントのシングルなのだ

ストラト同様に最も多用するポジションなのだ

数年前まではリヤのハムの使用頻度が高かったのだ

好む音楽ジャンルによってピックアップの好みも変わってくるものなのだ

真空管アンプとシングルピックアップの組み合わせは王道なのだ

有る意味では脱初級の『模擬試験』のようでもある

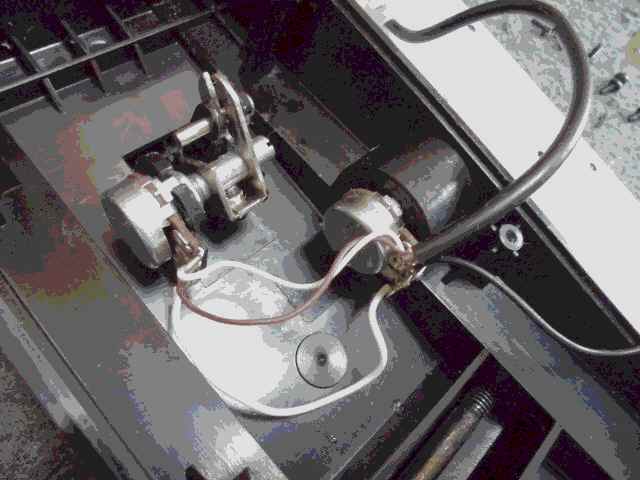

今回はBR-80にマイクを接続してみたのだ

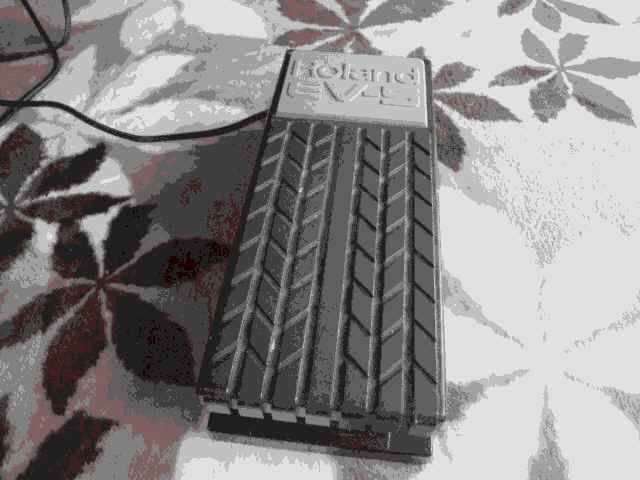

本当はこんなコネクターを使用するのだが・・・

BR-80には使えない

ギターシールドを使用するのだ

まぁ、家遊びなので問題ないと思う

本格的な録音にはDAWがあるのだ

とにかくピックアップの良さがBR-80のセールスポイントなのだ

ホームユースにおいて最も重視される点は『機動性』なのだ

音色という本格派の人もいると思うが私は利便性を重要視しているのだ

余談だが・・

一流ギタリストであるポールギルバートも小型アンプのユーザーなのだ

氏の場合、電池駆動のトランジスタアンプがお気に入りのようだ

オレンジ製の電池アンプを多用しているようだ

クラプトンのようにレコーディングに使いはしない

主に旅先のホテルなどで使用するという

「頭に浮かんだ音をすぐに音にしたいんだ」

ある雑誌のインタビューで答えていた

私も同感なのだ

宅録は最高に楽しいが準備に時間がかかるようでは萎えてしまう

そういうものなのだ

私の場合、消防隊員の出動くらい音出しが早いのだ

小型アンプにエフェクターを接続するならば一個で十分だと思う

色々と試した結果、ここに到達したのだ

究極は直結なのだ

今回の音源は少し面白い試みをしてみたのだ

DAWの世界では

”いかに音質を向上させるか?”

が一つのテーマになるが・・・

あえて音を汚すというテクもあるのだ

今回は古い時代のレコードプレーヤーの音を表現してみたのだ

実際にはベースの音はもっと太い音だったのだ

ローカットしたラジオボイスのような感じなのだ

『いなたい時代』を感じていただけるだろうか?

「練習用じゃないの?」

「実際に使えるの・・?」

という疑問の声も良く耳にする

そもそもが楽器店のスタジオなどに常設してある段積みのマーシャルなどと比較するのはナンセンスなのだ

ここではあえて詳しく説明はしないが別物と考えておいた方が良いと思う

ホームユースにおいては大きさやパワーなどはあまり気にしなくても良いと感じる

実際のところ5W未満でも十分に迫力ある音が鳴らせるのだ

「ホントに?」

と思う方は楽器店でお試しいただきたい

5W前後の小型アンプの音量を最大にしてみていただきたい

「え~こんなに音が大きいの?」

と驚くと思う

最近は小型アンプが熱いのだ

各メーカーが最も力を入れているジャンルなのだ

一昔前までは確かに『練習用』『入門用』という位置づけだった

近年では再びギターに目覚めた大人などもターゲットに入れて開発していると聞いている

最近の若い世代は真空管、トランジスタどちらでも良いようだ

むしろ、販売価格の方が気になるようだ

一方のオヤジ世代にとって『真空管アンプ』は特別の存在であり憧れの存在でもあるのだ

”真空管アンプの何が良いのか?”

音を言葉で表現するのは難しいが・・・

個人的には独特のコンプレッション感に尽きると思っている

モチモチとした弾き心地も真空管ならではなのだ

ノイズなど音楽的にネガな部分も多いが・・

魅力の方が余りあるという感じなのだ

私が所有しているVOXは価格も手頃でお薦めなのだ

初めての真空管アンプというニーズにもマッチすると思う

真空管の魅力を引き出すにはあまりエフェクターで音を作り込まない方が良い

ギターとアンプ直結というのも真空管ならば有りだと思う

ノンエフェクターの状態で『楽しい』と感じられる腕前ならば脱初心者なのだ

この手の1ボリュームタイプのシンプルなアンプの場合、クリーン~クランチが最も美味しい領域なのだ

私はアッテネーターを中間の位置で使っているのだ

「アッテネーターって何?」

という方は検索してみていただきたい

ホームユースのキーワードなのだ

今回はアリアを使用したのだ

フロントのシングルなのだ

ストラト同様に最も多用するポジションなのだ

数年前まではリヤのハムの使用頻度が高かったのだ

好む音楽ジャンルによってピックアップの好みも変わってくるものなのだ

真空管アンプとシングルピックアップの組み合わせは王道なのだ

有る意味では脱初級の『模擬試験』のようでもある

今回はBR-80にマイクを接続してみたのだ

本当はこんなコネクターを使用するのだが・・・

BR-80には使えない

ギターシールドを使用するのだ

まぁ、家遊びなので問題ないと思う

本格的な録音にはDAWがあるのだ

とにかくピックアップの良さがBR-80のセールスポイントなのだ

ホームユースにおいて最も重視される点は『機動性』なのだ

音色という本格派の人もいると思うが私は利便性を重要視しているのだ

余談だが・・

一流ギタリストであるポールギルバートも小型アンプのユーザーなのだ

氏の場合、電池駆動のトランジスタアンプがお気に入りのようだ

オレンジ製の電池アンプを多用しているようだ

クラプトンのようにレコーディングに使いはしない

主に旅先のホテルなどで使用するという

「頭に浮かんだ音をすぐに音にしたいんだ」

ある雑誌のインタビューで答えていた

私も同感なのだ

宅録は最高に楽しいが準備に時間がかかるようでは萎えてしまう

そういうものなのだ

私の場合、消防隊員の出動くらい音出しが早いのだ

小型アンプにエフェクターを接続するならば一個で十分だと思う

色々と試した結果、ここに到達したのだ

究極は直結なのだ

今回の音源は少し面白い試みをしてみたのだ

DAWの世界では

”いかに音質を向上させるか?”

が一つのテーマになるが・・・

あえて音を汚すというテクもあるのだ

今回は古い時代のレコードプレーヤーの音を表現してみたのだ

実際にはベースの音はもっと太い音だったのだ

ローカットしたラジオボイスのような感じなのだ

『いなたい時代』を感じていただけるだろうか?