精神障害者保健福祉手帳保持者が除外されている交通機関の運賃割引について、県議会は23日の3月定例会本会議で、全交通事業者で割引が実施されるよう国に求める意見書を全会一致で可決した。

県議会はこの日、奄美大島に侵入したミカンコミバエの早期根絶に向けた取り組み支援強化を求める意見書なども可決。子どもの貧困対策としての一人親家庭支援事業などを盛り込んだ総額約8224億円の2016年度一般会計予算案など計33議案も可決・同意した。

毎日新聞 2016年3月24日

精神障害者保健福祉手帳保持者が除外されている交通機関の運賃割引について、県議会は23日の3月定例会本会議で、全交通事業者で割引が実施されるよう国に求める意見書を全会一致で可決した。

県議会はこの日、奄美大島に侵入したミカンコミバエの早期根絶に向けた取り組み支援強化を求める意見書なども可決。子どもの貧困対策としての一人親家庭支援事業などを盛り込んだ総額約8224億円の2016年度一般会計予算案など計33議案も可決・同意した。

毎日新聞 2016年3月24日

意識を失ったり、けいれんを起こしたりするてんかん。偏見や差別は今も根強いが、てんかん患者であることを自ら表明し、病気への理解を求める人も出てきた。二十六日のてんかん啓発日「パープルデー」を前に、「安心して病気を明かせる社会になってほしい」と訴える。

「意識が戻ったとき、社内がざわついていないのがうれしかった」

会員制ホテルなどを運営するリゾートトラスト(名古屋市)人事部で働く前田直行さん(46)は、てんかんの発作が起きた時の同僚の冷静な対応に感謝する。

小学校のときに発症。現在、発作は一週間~十日に一度で、顔が真っ青か真っ赤になり、左手が震え、目を見開いて一点を凝視する。時間は一分ほど。時折意識を失うが、倒れたりけいれんしたりすることはない。発作を減らす薬を一日三回服用。睡眠不足とストレスが発作を誘発するため、午後九時半には寝る。

九年前、障害者枠でフルタイムの契約社員として入社。面接時に「発作が起こってもすぐに治まる。驚かないで」と伝えていた。体調が悪いときは障害者専用の休憩室で休めることで、気持ちが楽になった。

当初は障害者専門の部署で、ダイレクトメールの作成など事務の補助に従事。まじめな仕事ぶりが評価され、現在は健常者と同じ職場で、社員の福利厚生に必要な証明書の発行などを担う。

人事部長の佐々木征磁さん(51)は「重要な戦力で、業務に支障が出たことは一度もない」。前田さんも「働くことで生活リズムができ、発作も減った。働くことが生きがい」と話す。

すずかけクリニック(名古屋市千種区)院長で、てんかん専門医の福智(ふくち)寿彦さん(51)によると、発作の出方は人によって大きく違う。意識のなくならない一瞬の発作や、短時間ぼんやりするだけなど軽微なものも多い。

患者の七割は薬の服用で発作を抑えられ、健常者と同じ生活を送ることができる。だが「突然意識を失うというイメージだけが先行し、就労などで差別を受けることも少なくない」。症状を抑えられているのに内定を取り消されたり、不本意な異動を命じられたりすることもあるという。

前田さんも高校卒業後の就職活動で、数百社に当たったが面接も受けられなかった。今も、患者による交通事故があると、周囲からどのように見られるのか不安だ。「患者が積極的に社会に出て、病気のことを知ってもらう必要がある」と話す。

パープルデーで患者を応援する気持ちを表現するには、紫色のものを身に着けることが提唱されている。二十六日午後一時半からは、名古屋市瑞穂区の市博物館で啓発イベントがあり、専門医がミニ講座や個別相談会を開き、アイドルグループがダンスを披露する。問い合わせは、主催の全国てんかんリハビリテーション研究会=電052(741)8900=へ。

<てんかん> 脳の神経細胞が一時的に過剰に働いて症状が出る神経疾患。国内に100万人の患者がいる。生活に支障があれば、精神障害者保健福祉手帳を取得できる。運転免許の取得には一定の制限があり、医療職など精神障害への欠格条項のある資格や職業が制限される場合がある。

4月に施行される障害者差別解消法では、入試や授業についても、障害者への「合理的配慮」が求められる。法施行に先駆けた「配慮」で、光が見えた子もいる。

■中1で不登校に

東京都練馬区の本名(ほんな)貴喜(たかき)さん(19)は、字がうまく書けない書字障害がある。コミュニケーションが苦手な自閉症スペクトラムでもあるが、入試で配慮を受け、来月、東京理科大理学部第二部の物理学科に入学する。

「小学校では落ちこぼれでした」。ノートもとれず、テストでも書けない。中学では障害を教師に理解してもらえず、中1で不登校に。ただ、勉強も読書も大好き。中2からは生徒が悩み相談をできる相談室に登校し、独学した。

そんな様子を見てきた母の正子さん(48)も悩んだ。思い切って転校を決め、家族で埼玉県から都内に引っ越したのは、本名さんが中3の時だ。転校先の学校の対応は全く違った。宿題などでパソコンの使用が許され、通知表の評価も真ん中以上になった。

問題は入試だった。手書きでは名前も読み取ってもらえない。筆記試験のない広域通信制の高校に入ったが、そこでの学習内容は本名さんにとっては簡単で、「このままじゃやばい」。奮起して1人で勉強し、高1の夏に高等学校卒業程度認定試験に合格。別の通信制高校に入り直した。

高3になると、あちこちの大学に入試について相談した。「字を練習してはどうか」など、反応は芳しくなかった。マークシート式で受験した大学では入試当日、名前だけは手書きするよう求められ、もめて退室し、不合格に。結局、浪人した。

東京理科大は現役では受験していない。ところが相談すると、「大学入試センター試験に準ずる配慮はします」。センター試験では障害者への配慮が進んでいる。大学側と話し合った結果、小論文でのパソコン利用が認められた。公募推薦枠で受験し、昨年11月、合格した。

東京理科大は現役では受験していない。ところが相談すると、「大学入試センター試験に準ずる配慮はします」。センター試験では障害者への配慮が進んでいる。大学側と話し合った結果、小論文でのパソコン利用が認められた。公募推薦枠で受験し、昨年11月、合格した。

入学後も壁はあるだろうと思っている。「でも、僕はパイオニア。うまくいけば後に続く人も出る。卒業後は大学院へ進みたい」。やっと夢が持てた。

■教師チームが支援

昨春、高校入試でのパソコン利用などを認められ、神奈川県立弥栄(やえい)高校理数科に通うのは、1年生の金坂律(りつ)さん(16)=相模原市=だ。書字障害がある。自閉症スペクトラムで、五感の感覚過敏もあり、大きな音がある場所や臭いのする場所などが苦手だ。睡眠障害もある。

高校側は、合格直後から教師がチームを組み、配慮方法を探ってくれた。金坂さんの相談窓口を担う教師は、あえて担任ではない教師にして、相談しやすい環境を整えた。窓口担当の藤元貴嗣先生(49)は、金坂さんの母、光さん(50)と毎日のようにメールを交わす。金坂さんの障害は全生徒に周知し、偏見を持たれないようにした。

ノートの代わりはタブレット端末。英語の宿題はプリントをメールで受け取り、答えを入力して返信する。数学では「数式が書けない」と言うと、パソコンに数式を入力する方法を教えてくれた。定期テストは別室で。パソコンを使うほか、解答を口で言って教師に書き取ってもらうこともある。「細かいことまで先生の間で周知されていて、本当にありがたい」と光さん。

金坂さんは幼いころ、子ども向けテレビ番組で朗読されていた金子みすゞさんの詩「みんなちがって、みんないい」が好きだった。多くの人に、「違い」への理解を深めてほしいと、自分の障害についてブログで発信している。

藤元先生は「金坂君はきちんと意思表明してくれるから対応できる。でも、自分の障害について自ら言えない子もいる。誰もが抵抗なく、障害への配慮を求められる環境作りが大切です」と話す。

入試や授業での「合理的配慮」を学校側に求めてきた全国高等教育障害学生支援協議会の近藤武夫理事は言う。「法施行により、大学や小中高校が障害者の話を聞く環境は整う。今後は、生徒側も自分の特性を理解されるように説明する努力が大切になる」

東京理科大の合格通知書を手にする本名貴喜さん=東京都練馬区

2016年3月25日 朝日新聞

厚生労働省は24日、介護と保育、障害者ケアなど複数の福祉サービスを一つの施設で提供できる仕組みづくりに向け、工程表を策定した。介護職員らの配置基準を緩和すべきかどうかの議論を2016年度から始め、緩和する場合は18年度の介護・障害福祉報酬改定から実施することなどを盛り込んだ。

介護や保育をめぐっては、少子高齢化や地方の人口減少で担い手不足が深刻化しており、複数のサービスを提供できる人材が求められている。

特別養護老人ホームでは高齢者3人につき介護職員1人以上を置くなど、福祉施設にはそれぞれ配置すべき職員人数の基準がある。工程表では、介護職員として採用された人が同じ施設内で行う保育や障害者ケアにも携われるように、兼務の条件や基準緩和の幅を16年度から検討する。

ただ、介護職員らからは仕事の負担増を懸念する声も上がっており、現場の声に配慮しながら議論を進める方針だ。

また、介護福祉士の資格保有者が保育士試験を受ける際の科目免除について、16年度中に概要を固め、18年度から実施する。

私は、骨が弱くて折れやすいという魔法にかけられて生まれてきました。

今日まで骨折は20回くらい、手術も十数回と、人生の5分の1は病院で過ごしてきた計算になります。幼稚園から小学校低学年の頃までは、何とか歩けていたのですが、小学校4年生の頃から車いすに頼らざるをえなくなりました。

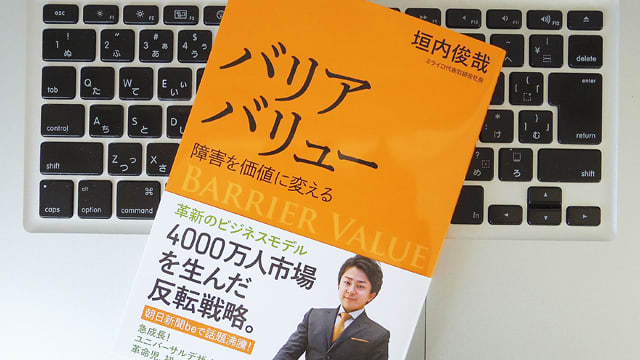

今、車いすに乗っている私の目線の高さは106センチです。

そう明かすのは、『バリアバリュー 障害を価値に変える』(垣内俊哉著、新潮社)の著者。思春期には「車いすでなければよかったのに」と思い詰め、自ら命を絶とうとしたこともあったといいます。でも、あるとき「自分はなんのために生きたいのか」と考えた結果、足であることが自分のすべてではなく、「歩けなくても、できることがある」という思いに至ったのだとか。

ずっと車いすに乗ってきたからこそ、社会に隠れている不便さや不自由さに気づけるのではないか。高さ106センチの世界で生きているからこそ、他の人とは違う視点で物事を見られるのではないか。それを活かせば、他にはないビジネスを創造できるかもしれない――そのように考えて、学生時代にミライロを立ち上げました。

ユニバーサルデザインという未開拓市場に切り込んだ同社は、設立6年目にして年商2億円の企業に成長したといいます。そんな実績を打ち立てた著者が本書で伝えたいのは、「バリアバリュー」という思考法。狭義では「障害」を意味する「バリア」を「短所」「苦手なこと」として広く解釈し、「バリアフリー(障害を取り除く)ではなく、「バリアバリュー」(障害を価値に変える)と捉えているのです。

バリアをバリューに変える心構えを説いた第4章「隠れた価値を見つける」のなかから、いくつかの要点をご紹介しましょう。

バリアは「人」ではなく「環境」にある

日本人の9割が「右利き」。だから「ハサミや定規、包丁が使いづらい」というようなことだけではなく、駅の改札でICカードをタッチする場所も、自動販売機の硬貨の投入口も右にあります。

左利きは障害ではないけれども、大多数の右利きに合わせてつくられた環境に、左利きの人にとっての不便や不自由が生じ、それが一種のバリアになっている。そこで、いまでは左利き用のハサミや定規、包丁が売られ、左利き用グッズの専門店も生まれています。左利きであるという小さなバリアですら、ビジネスにつなげていくことができるということです。

私たちは、なにかしらのバリアを感じたとき、どうしても「自分のほうが環境に合わせなければいけない」と考えてしまいがち。しかしそうではなく、「自分に合った環境はないか」「環境を自分に合わせられないか」という方向からも、物事を考えてみてはどうかと著者は提案しています。そのような視点から見てみれば、バリアからも多くの気づきや学び、チャンスを見いだすことができるというわけです。

弱点と強みをセットで考える

「人見知りで、話すのが苦手」「細かいことが気になりすぎて、仕事が遅い」「あれこれ目移りして、粘りや落ち着きに欠ける」などのバリアは、誰にでもひとつやふたつはあるもの。それらを克服しようと、話し方教室に通ったり、仕事術の本を読みあさったりして、なんとか能力を高めようと努力している人もいます。

しかし、そうやって努力するだけが解決法なのだろうかと、著者は疑問を投げかけます。すべてのバリアが努力で克服できるならまだしも、現実的にはどれだけがんばっても克服できないバリアもあるはず。たとえば著者も、自分の足で歩くためにあらゆる努力をしたものの、それは叶わなかったといいます。

だからこそ、自分の弱点を克服することにばかり目を向けるのではなく、「その弱点に意外な強みが隠されているのではないか」と考えることが大切だというのです。そのような発想の転換ができるようになれば、きっと価値を生み出すことができるということ。

たとえば「人と話すのが苦手」という弱点の裏側には、「巧言令色(こうげんれいしょく)を潔しとしない」、つまり言葉を飾って取り繕おうとする姿勢に価値を置かないという誠実さがあるのではないかと指摘しています。そして著者自信、ビジネスにおいて「誠実さ」ほど大切なバリューはないと考えているのだそうです。

同じように「仕事が遅い」には、「人よりていねいな仕事をしている」といいうバリューが隠れているかもしれない。だとすれば、「量より質」で成果を上げる方法を考えればよいということです。

また「粘りや落ち着きに欠ける」人は、目先の仕事だけでなく、幅広い視野を持っていることの表れだともいえます。だから、その意識が向いている先を掘り下げれば、意外なバリューが見つかるかもしれない。

もちろん、実際にバリューを生み出すことは容易ではないはずです。しかしそれでも、常に「弱点と強みをセットで考える」ことはバリアをバリューに変えるポイントなのだと著者は主張します。

車いすに乗っていると、レストランなどで「店内に段差があるから」「忙しくて対応できないから」というような理由で入店を断られることがあるそうです。しかし著者は、ガッカリすることもあるけれど、「入店拒否をするなんて、この店は正しくない」などと思わないようにしているといいます。

それどころか、「今度この店にバリアフリー化の提案をしようかな」と考えたりもするのだとか。なぜなら、世の中を恨んだり、誰かを責めたりしたところで、バリアはバリューに変わらないから。

なお、もしその店にバリアフリー化の提案をするとしても、「障害者を差別することは"不正"だから対応すべきだ」というような営業の仕方は絶対に避けるそうです。いうまでもなく、それでは「正しさ」を武器にすることになってしまうから。たしかに「正論」は強い力を持っているけれど、ビジネスの現場にでは、往々にしてそれは悪い武器になってしまう危険があるということ。

では、どうすればいいのでしょうか? この問いに対して著者は、「正しさ」ではなく「メリット」を提示すればいいと説いています。だから著者も自身のビジネスにおいては、「もしここをバリアフリー化すれば、いままで取り逃がしていた障害者や高齢者のお客様が来店できるようになります」と証拠(エビデンス)となるデータを揃え、相手に納得してもらうのが基本なのだといいます。

そうやって店舗や施設の条件に見合った方法を提案すれば、たいていは受け入れてもらえるもの。もちろん「正しさ」は悪いことではありませんが、それがマイナスになってしまうこともあるということです。

「泣き落とし」は使わない

バリアをバリューに変えようとする際、もうひとつ気をつけなければならないことがあるといいます。それは、「泣き落とし」は使わないということ。ビジネスにおいては特に、絶対に相手を同情させてはいけないと考えているのだそうです。

著者のような車いすに乗った人がビジネスをしていると、相手の同情心を刺激してしまうことはあるそうです。たとえばある企業にユニバーサルデザインの共同開発を持ちかけたときに、先方から「これは社会貢献だから、利益を出すことにこだわっていません」といわれたこともあるのだとか。

しかし著者は、「利益が出なければやる意味がありません。ぜひ利益が出るような商品をつくりましょう」と答えたのだといいます。なぜなら、どちらにとっても利益が出るような関係を築きたいと考えていたから。同情心はビジネスのプラスにはならないという考え方です。そうでなくとも、採算を度外視してしまうと、結果的に予算がすぐ底をつき、プロジェクトが中止に追い込まれる可能性もあるはず。

ビジネスでもボランティアでも、社会的活動を続けていくには必ずお金が必要。どんなに有意義な話でも、どんなに多くの同情を集めることができても、お金がなくなればそこで終わってしまうわけです。だからこそ著者は、ビジネスパートナーとは対等に「儲け話」ができるのがベストだと考えているのだといいます。ビジネスにおいては相手に「同情」を期待してもいけないし、させてもいけない。いかに相手に「信頼」してもらい、「納得」してもらい、「共感」してもらうかが重要だということです。

障害であろうが、弱点であろうが、人が生きていくうえで「バリア」になっているという点では同じ。そもそもバリアは必ずしも克服しなければならないものではなく、そこに隠れた「価値」や「強み」と向き合うほうがいい。そんな考え方には、強く共感できます。

生きていれば誰しも、なんらかの「バリア」に直面するもの。しかし大切なのは、そこで愚痴ることではなく、「なにができるか」を考えてみること。そういう本質的な部分を再確認するという意味においても、ぜひ多くの方に読んでいたきたいと思います。

ライフハッカー[日本版]