いつもの浅草木馬亭での七月定席を最前列でたっぷり楽しみます。

早めに木馬亭に早めに出向くと、な、なんと雲月師匠が入り口でお出迎えしていました。

「暑いですねぇ・・・」とちょこっとお話させていただいて,さっそく亭内へ。(今日の公演では雲月師匠が協会会長に就任した記念のボールペンを頂戴しました)

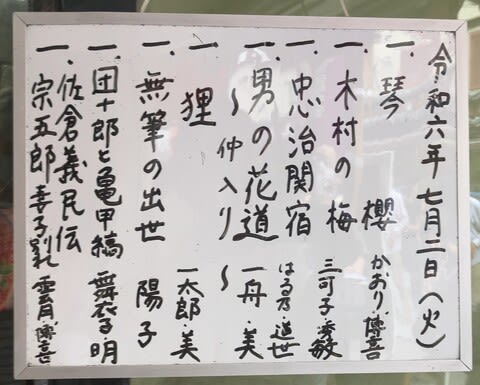

開口一番は雲月師匠の駆け出しのお弟子さん天中軒かおりさんで「琴櫻 (後半)」まだまだ初々しくて一辺倒になりがちですがどんどん新しい演目にチャレンジしていいんじゃないですか。

二番手は東家三可子「木村の梅」最近の新しい演者の中ではけっこう贔屓で安定したテンポと流れを持っていて、安心して聴くことができます。

はる乃さんでたっぷりと「忠治関宿」曲師としてもまだまだ現役活躍の一舟師匠の渋い「男の花道」で中入り

中入り後は一太郎さんで「本所七不思議から狸」民話っぽくってなかなかおもしろくてわかりやすい浪曲で和んだあと、講談から神田陽子師匠でおなじみの「無筆の出世」

舞衣子師匠は身振り手振りで啖呵もきっての「團十郎と亀甲縞」そしてトリは雲月師匠で「佐倉義民伝から佐倉宗五郎妻子別れ」

命を懸けての直談判をする宗五郎と妻子の別れの情景を心の揺れ動きとともにとつとつと節と啖呵を織り交ぜて演じ切ります。(その噺の世界にうっとりと聴き惚れちゃうほどです)

おなじ話芸でも「落語」「講談」とは違って「浪曲」は節と啖呵を織り交ぜることによって演者の芸がさらに引き立ちます(なかなかその域までは大変なんでしょうが・・)

でも聴く側はそれが大変心地良く感じられれば、これほど心地よい事はありません。今日の師匠の「宗五郎妻子別れ」はそんな一席でありました。

(「喘息気味で声が出ない」と言ってらっしゃいましたが、さすがに壇上に立つとそんなことなくしっかりとたっぷりと演じられました。・・・よかったなぁ)

(林家つる子師匠 ご本人です)

(林家つる子師匠 ご本人です)