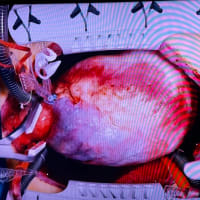

待望の新しい生体弁=インスピリスRESILIA(エドワーズ社製)。

一つの特徴は新しい牛心膜処理で、長期の使用に耐えられるような性質を保持していると言われています。今まで50年以上使用されてきたグルタールアルデヒド処理から一新し、アルデヒドが残らないグリセリン処理により、液体保存ではなく、ドライ環境での保存が可能となりました。グリセリンというと、今までは「浣腸」くらいにしか使用していませんでしたが、これが新しい人工弁の保存に使われているそうです。

その処理方法の改良により、今まで以上の長期間使用に耐用といわれ、30年以上?持つとも言われています。主に羊の心臓に植えたデータでの予測ですが、羊の心臓内に移植した人工弁は通常、人間に植えたときよりもかなり早期に壊れるそうなのですが、このRESILIA生体弁は、今までの生体弁よりもかなり長期間使用可能で、これにより、30年以上耐用も可能ではないか、と予測されています。

これにより、これまでのガイドラインで65歳以上は生体弁、という推奨を、50歳でも生体弁と推奨の年齢が変更になる可能性があります。

また、もう一つの特徴は、ステント部分の一部がスライド可能であり、これによりステント部分がワンサイズ広がり、将来的に弁機能不全が発生したときにTAVI(カテーテル的大動脈弁用生体弁移植術)を生体弁の内側に移植する、Valve In Valve移植時により大きな弁を留置可能となる構造をしています。外見は今までのMAGNA Ease弁と全く同じですが、触った感じは、特にステント部分が柔らかくなった印象がありました。弁輪の形状によりマッチして、狭小弁輪など移植が困難な症例にも、より安全に移植可能です。

昨年の胸部外科学会総会(札幌)で始めて国内に紹介され、その学会、日帰りで北海道に出張して参加した際にセミナーで聴講しましたが、今一年経過してようやく今月から使用可能となりました。60代など比較的若年の患者さんに移植する場合は選択していくことになりそうです。

9月22日 エドワーズの弁膜症セミナーでは、インスピリスの紹介と、実際の症例検討など行われました。

より若年の患者さんに対して、患者さんの希望によってはインスピリスを使用しての生体弁置換の機会が増えそうな内容でした。いずれの施設も大動脈弁置換のみの手術では、右小開胸の手術がスタンダードになりつつあり、多くのハイボリュームセンターで、うわまち病院でも行っている右小開胸のStonehengeをテクニックを採用しつつあるようでした。

一つの特徴は新しい牛心膜処理で、長期の使用に耐えられるような性質を保持していると言われています。今まで50年以上使用されてきたグルタールアルデヒド処理から一新し、アルデヒドが残らないグリセリン処理により、液体保存ではなく、ドライ環境での保存が可能となりました。グリセリンというと、今までは「浣腸」くらいにしか使用していませんでしたが、これが新しい人工弁の保存に使われているそうです。

その処理方法の改良により、今まで以上の長期間使用に耐用といわれ、30年以上?持つとも言われています。主に羊の心臓に植えたデータでの予測ですが、羊の心臓内に移植した人工弁は通常、人間に植えたときよりもかなり早期に壊れるそうなのですが、このRESILIA生体弁は、今までの生体弁よりもかなり長期間使用可能で、これにより、30年以上耐用も可能ではないか、と予測されています。

これにより、これまでのガイドラインで65歳以上は生体弁、という推奨を、50歳でも生体弁と推奨の年齢が変更になる可能性があります。

また、もう一つの特徴は、ステント部分の一部がスライド可能であり、これによりステント部分がワンサイズ広がり、将来的に弁機能不全が発生したときにTAVI(カテーテル的大動脈弁用生体弁移植術)を生体弁の内側に移植する、Valve In Valve移植時により大きな弁を留置可能となる構造をしています。外見は今までのMAGNA Ease弁と全く同じですが、触った感じは、特にステント部分が柔らかくなった印象がありました。弁輪の形状によりマッチして、狭小弁輪など移植が困難な症例にも、より安全に移植可能です。

昨年の胸部外科学会総会(札幌)で始めて国内に紹介され、その学会、日帰りで北海道に出張して参加した際にセミナーで聴講しましたが、今一年経過してようやく今月から使用可能となりました。60代など比較的若年の患者さんに移植する場合は選択していくことになりそうです。

9月22日 エドワーズの弁膜症セミナーでは、インスピリスの紹介と、実際の症例検討など行われました。

より若年の患者さんに対して、患者さんの希望によってはインスピリスを使用しての生体弁置換の機会が増えそうな内容でした。いずれの施設も大動脈弁置換のみの手術では、右小開胸の手術がスタンダードになりつつあり、多くのハイボリュームセンターで、うわまち病院でも行っている右小開胸のStonehengeをテクニックを採用しつつあるようでした。

弁の狭窄がおこり再手術の必要性があるようです。

先生の紹介している弁は石灰化が起こりにくいということですが、日本で使用されてからの実績などはどのようになっているのでしょうか?国立循環器研究センターには、かなりの数の納品実績があるようなのですが。

再手術に当たり、生体弁か機械弁で悩んでいますのでご返事よろしくお願いします。

記事で紹介したエドワーズ社製のインスピリスに関しては、現時点で国内シェアがおそらく半分以上で、まだ発売後3年ほど、採用されているレジリア心膜を前モデルのマグナ弁に装着したものでも5年のデータしかありませんが、早期の生体弁機能不全の報告はほとんどなく、一例で術直後からある圧較差高値が進行したためにTAVI in SAV(カテーテル治療)を追加した症例が同じ神奈川県内の病院に1例ある程度と聞いています。

国立循環器病センターは国内の心臓血管外科施設の中でも、特に関西圏では最も症例数の多いハイボリュームセンターで多くの症例の蓄積があると思います。

再手術を生体弁にするか、機械弁にするか、難しい選択ですが、ワーファリンによる抗凝固療法を今後も継続することを考えると、今回はインスピリスを使用して再度生体弁置換するという選択肢は充分ありと思います。また、今回はTAVI-in SAV(カテーテル治療)は出来ないのでしょうか?Revolute RというTAVI弁の適応になりますが、それで数年持つのであれば、今回はTAVIという選択肢もあると思います。関西地区では国立循環器研究センター、大阪大学なら症例経験の蓄積が充分あると思います。また、生体弁の耐久性に匹敵、もしくはそれ以上の耐久性の可能性があるものとして、OZAKI手術があります。人工弁を使わずに自己心膜で弁を再建する方法です。OZAKI手術は、実際はOZAKI先生の正確なやり方を踏襲した場合は、という限定付とおもいますが、生体弁以上の耐久性の可能性があり、再手術でうまくいっている報告もあります。再手術の場合は自己心膜が充分とれない可能性があり、その場合はウシ心膜を使うことになりますが、ウシ心膜の耐久性も固いステントに貼り付ける生体弁に比較して長期耐久性がある可能性があります。

ご質問の答えになったでしょうか。また追加のご質問をお待ちしております。

現在の生体弁は23㎜の物が使われていますので、TAVIの選択は微妙かなという判断でした。弁がもう少し大きければTAVI一択かもしれません。

今後の生活の質や活動性を考えた場合、生体弁であと2回開胸手術をする必要性があると考えています。生体弁の耐久性10年と期待して合計20年。3回目はTAVI手術で最後まで。

開胸手術を前回も含め合計3回というのはリスクは高いのでしょうか?

1回目の手術は東京に行って信頼のできるドクターにしてもらいましたので手術に対する恐怖心はあまりありませんでした。

小切開手術(MICS)で試みたのですが、大腿部の血管や体格の問題により、途中で正中切開に変更になりました。

その為、狭窄のあった血管のバイパス手術も同時に行っています。

手術を受けた身としては、ドクターから簡単な手術なので午前中に片づけて午後から大変な手術をするからと言われていたので、そんなに大変な手術とは思っていませんでした。

手術の記録では、大動脈弁閉鎖不全(大動脈弁弁置換生体弁)、狭心症(冠動脈バイパス手術小切開)手術時間228分となっています。

インスピリスRESILIAを使用して手術を行い、理想的にいけば次にTAVIを行い、80代後半に行ければと思っているのですが・・・。

インスピリスRESILIAのメーカーに問い合わせたところ、日本は年間8000~9000の使用実績があるそうです。

ところで、前回手術をしていただいたドクターは、この弁を使用したことがないということでしたが、初めて使用するということは手順等に違いがありスムーズにできないということはないのでしょうか?希望するならば使うこともできますという話でした。

先生の説明のおかげで、この弁に対する私個人の信頼性が向上しました。次の手術は、この弁を使用して行おうと思います。

最後に、九州に住んでいますが、この弁の使用頻度が多い病院をご存じでしたら教えていただきたいと思います。