☀️日の出/日の入り(横浜市)🌙月齢

(2020年)

9月2日☀️5:14/18:07🌙14.0 満月

9月3日☀️5:15/18:06🌙15.0

9月4日☀️5:16/18:04🌙16.0

9月5日☀️5:17/18:03🌙17.0

9月6日☀5:17/18:02🌙18.0

まだまだ日中の暑さは残るものの、朝夕の風が涼しくなりました。虫の音を聞きながら帰る今日この頃

写真はイメージ(今夜は満月です)

写真はイメージ(今夜は満月です)

それにしても虫の音がにぎやか。

日暮れも早くなってきました。

処暑も末候。「禾乃登」。

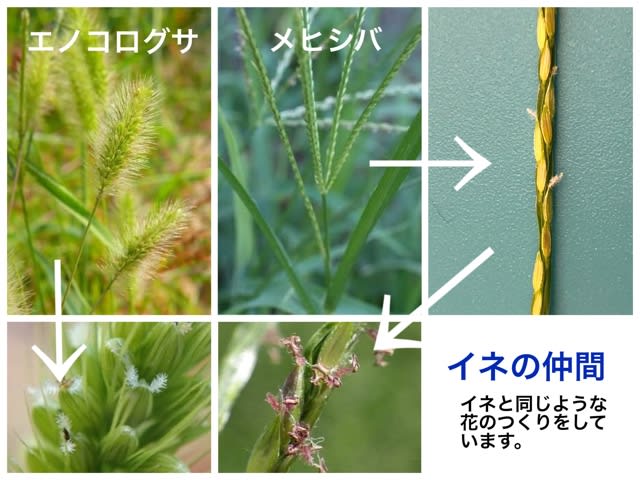

禾という字は「イネ」や「アワ」「ヒエ」など植物を指す言葉。そうした穀物たちがいよいよ実り始める季節というわけです。

虫たちも子孫を残すために大忙し。

我が家のオンブバッタは、今年も成虫になりました。数も増えて、あちらこちらでぴょこぴょこ。今年は褐色型も登場。

バッタって、イネ科の雑草を食べるイメージでしたが、実はこの種は花壇に植えたキク科やシソ科の葉っぱをむしゃむしゃするんです。水やりのたびにぴょこんぴょこんと跳ねる姿がかわいらしいので許しています。今のところ枯れるほどは食べないし…。

→オンブバッタ

暑さでやられていたマイガーデンですが、これからすこしずつ復活してくれるでしょうか?

花少なめのジャングルガーデンとなったのは暑さばかりでなく、肥料のあげ過ぎが原因かも(^^;;

去年からバラの花も加わりました。

現在育てているのは、蔓バラ「クリスティアーナ」、ミニバラ、はまみらいの三種。

今年のバラの剪定は9月12日頃(横浜の場合)がいいとの情報。

「秋剪定」と言って、一度切り詰めることで、そこから一斉に勢いのある新芽が伸び、たくさん花を咲かせるので、もったいないけれど切る予定。

相変わらず害虫もやってきては、戦う日々です。我が家によくくるのはこの2種

↓バラクキゾウムシ

↓チュウレンジバチ

このあたり、どのバラにとっても天敵のようです。花が咲くとアザミウマもやってきちゃうかなぁ〜。

【季節の遊び】ヒマワリの種アート

ぎっしり詰まったヒマワリの種。ただ種をとるだけでなく、ピンセットで絵や模様を描くように抜いてみると、可愛らしいアート作品に!!

【季節の花】クズ

秋の七草の一種。

実際には結構地味な花ですが、アップで見るとなかなかエレガントな雰囲気。

秋は紫色の花が似合いますね。

→秋はやっぱり紫色の花

美しいツンドラの紅葉。アスペンの黄色と針葉樹の緑。ワイルドブルーベリーを一心不乱に食べるグリズリー。

今思い出しても胸にジーンとくる美しい光景の連続。当時の書いた記事は全部で21。

その最初の記事がこちらです。

コロナ禍で旅行もままなりませんので、思い出に浸ります…

→出発します

季節は禾乃登。

お体に気をつけてお過ごしください。

大人気のアマビエ様

大人気のアマビエ様出典は、京都大学附属図書館所蔵「肥後国海中の怪」

★★★★★★★★★★★★★★★★★

季節の話題がギュッと詰まったホームページを新設しました→横浜歳時記七十二候

日々の自然情報をインスタでアップしています→ynwc_photos

★★★★★★★★★★★★★★★★"