京都観光のガイドブログです。定番の楽しみ方から特別拝観、さらには年に1度の御開帳まで。

京都観光では最も詳しいです!

Amadeusの「京都のおすすめ」 ブログ版(観光)

2019 6/9の拝観報告5 最終(妙顕寺 上京茶会)

写真は、書院裏の枯山水庭園。

しょうざんを車で出て、北大路通→堀川通→寺ノ内通と進み、13:00前にやって来たのが妙顕寺です。

この日はこちらで上京茶会がありました。

お茶券は発売直後、妻に上京区役所まで買いに行って貰っていましたw

庫裏から入り、真っ直ぐに書院へ。

こちらが待合。

1席40人ぐらいの大寄せで、ラッキーなことにほとんど待つことなく席に入れました。

本席は書院での待合の間の反対側で、光琳曲水の庭に面した3間をつないで使っていました。

まあ40人ですし、上京茶会ですので、気楽な感じでお薄を頂きました。

お隣の5人家族さんが懐紙を持参でなかったので、僕のを2枚ずつあげました。

僕の懐紙はメチャ減りましたが(笑)、喜んでおられてよかったです。

そして副席は客殿の右手での立礼席。

お菓子は松風でした。

久しぶりに頂きましたが、美味しかったです。

水差しが、イタリアで見つけた花瓶を転用されていたのが面白かったですね。

席の後は本堂にもお参り出来ました。

14:00頃にこちらを出て、帰宅しました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2019 6/9の拝観報告4(しょうざんリゾート京都 華しょうぶの会)

写真は、栖鳳の間。

仁和寺を出て、きぬかけの道を進みます。

寺ノ内通から西大路通に出て北上。

そのまま鷹峯方面へ。

12:20にやって来たのが、しょうざんリゾート京都です。

この日まで「華しょうぶの会」が行われていたので、来てみました。

よく考えたら、今まで「華しょうぶの会」には来ていませんでしたし、金曜日に桜さんが行かれたのを聞いて思い出しました。

車で近くを通るし、久しぶりに峰玉亭にも入ってみようかな~~~ぐらいのノリでしたw

庭園+呈茶の券が1620円。

聞香体験もありました。

庭園に入ってすぐに峰玉亭へ。

玄関右手の応挙画の間で、お菓子とお薄を頂きます。

別にお点前とかはないので、時間はかかりません。

聞香体験会場の栖鳳の間は拝見出来ましたが、吉井勇の間は公開がなかったです。

峰玉亭の後は、庭園を散策。

華しょうぶも結構咲いていました。

12:45頃に、こちらを出ました。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2019 6/9の拝観報告3(御室会館 お食事・和食処 梵)

写真は、ゆば丼桜 980円。

仁和寺の観音堂を出て、向かったのが御室会館です。

この日はこちらでお昼にしました。

昨年の8/11、京の夏の旅で旧邸御室に行く前に、こちらで休憩をしました。

その際にメニューを見ていたら、なかなか手頃で美味しそうなものがあるなと思ったので、今回はこちらで頂くことにしました。

ざるそばやうどんなどは750円ぐらいから。

一方でお弁当のセットは、1500円から3500円ぐらいまであります。

僕が注文したのはどんぶりで、ゆば丼桜 980円。

京風すき焼丼も980円でしたが、ここは1番人気らしいゆば丼桜にしました。

ご飯の上に湯葉が乗っており、さらに上から甘辛いタレがかかっています。

てんぷらの海老が付くことで、地味さを払拭していますw

温泉卵や梅干しが、食べている途中でのアクセントになりますね。

予想以上に美味しかったです。

コスパはいい方じゃないでしょうか。

席も広いし、混雑もしていないし、注文してから出てくるまでも早かったので、非常によかったです。

12:00頃にこちらを出ました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 4 ) | Trackback ( )

2019 6/9の拝観報告2(仁和寺 観音堂)

写真は、観音堂。

解散した場所が鳴滝周辺でしたので、嵐電に鳴滝駅から乗り、御室仁和寺駅へ。

そこから徒歩で11:25にやって来たのが、仁和寺です。

表の二王門は現在工事中なんですね。

本坊は軽くスルーして(笑)、奧の観音堂へ。

修復が終わった観音堂の公開に参りました。

2012年から工事しており、工事前に1度特別公開で入ったことがありました。

その時は内陣の裏側までは行けず、内陣の表側からだけの拝観だった気がします。

今回は1000円で、観音堂の左手から下足して入ります。

最初に外陣の椅子に座り、お寺の方から10分弱の説明があります。

須弥壇を正面から見て、内陣の外周を一周して障壁画を拝見します。

そしてお堂から出て、お堂の右手に移動して靴を履いて出る方式でした。

拝観の内容は、本編に追記しております。

拝観料が1000円と割と高め目の設定ですが、きれいに修復された観音堂内部を観ないわけにも行きませんしねw

公開期間が5/15~7/15、9/7~11/24ですが、京の夏の旅で7/17~9/1まで公開するので、ほぼ11月末まで公開していると言っていいでしょう。

11:45頃にこちらを出ました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 1 ) | Trackback ( )

2019 6/9の拝観報告1(宇多野学区の御陵をたずねて)

写真は、文徳天皇陵こと田邑陵。

日曜日です。

朝から車で出かけます。

8:30頃に仁和寺付近に到着するも、仁和寺の駐車場は9:00~。

しかし仁和寺近くのコインパーキングは、土日休日は上限なし。

そこで仁和寺前の交差点から、嵐電の線路を超えて府道130号を300mほど南下したところにあるコインパーキングに駐車します。

ここなら土日休日でも、上限700円です。

ここから徒歩で向かったのが、福王子神社です。

この日はこちらに集合で、9:00から「宇多野学区の御陵をたずねて」というイベントがありました。

2週間ほど前に京都新聞に告知が掲載されました。

要するに宇多野周辺にある天皇陵を、解説付きでめぐるツアーです。

僕も天皇陵はあまり行ったことがないので、説明付きなら面白そうだと思い参加しました。

そもそも京都におられた第50代桓武天皇からは、歴史背景込みですべて覚えているので一層楽しめるでしょうし。

参加費は1000円で、40名弱ぐらい参加者がおられました。

結構地元、宇多野の方も多かったようでした。

そもそも僕が知らなかったのは、今の天皇陵は明治22年に当時の宮内省が「天皇陵の場所は決めておかないと具合が悪い」ということで、確証がないままにここと決めてしまっているものが多いそうです。

なので今になって、宮内庁は明言するのは躊躇っているそうです。

最初に今回訪れた天皇陵の天皇の家系図を掲載しておきます。

福王子神社からまずは北へ。

最初にあるのが、第64代 円融天皇の後村上陵(のちのむらかみのみささぎ)。

こちらはすぐです。

さらに妙光寺の方向へと北上します。

妙光寺の境内の左手の階段を登っていくと、2つ目の第62代 村上天皇の村上陵があります。

妙光寺には3回ぐらい来ているのに、村上天皇陵には気付いていませんでした。

一旦、福王子神社に戻り、トイレ休憩。

そして次は福王子の交差点を東→南へ。

3つ目は住宅街の中にある第58代 光孝天皇の後田邑陵(のちのたむらのみささぎ)です。

当時の平均年齢が40代ぐらいの中、50代後半で即位された天皇ですね。

ここから今度は西へ。

天神川通を超えると、坂を下ります。

住宅街をどんどん西へ。

この辺りは来たことがなかったです。

嵐電の桜のトンネルの辺りになります。

4つ目は珍しい内親王のお墓です。

暲子(しょうし)内親王墓。

この方だけ時代が違って、第74代 鳥羽天皇の皇女だそうです。

暲子内親王は、生涯独身で性格も穏健であったそうです。

すると源平の武士がこぞって荘園を寄進したために、現在でいう超お金持ちだったそうです。

まあ内親王に寄進することで、他勢力から不可侵になるという意味合いが強かったではないでしょうか。

そしてここからさらに西へ。

最後5つ目が、第55代 文徳天皇の田邑陵です。

こちらが1番大きな御陵で、池もありました。

ここで下のような御陵印を頂き、11:10に解散となりました。

都草から説明の方が2人来られており説明して頂いたので、ただ1人で来るよりは遥かに楽しかったです。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 2 ) | Trackback ( )

2019 6/8の拝観報告(なかの邸(中野家住宅))

写真は、茶室の皎庵(こうあん)。

土曜日です。

この日は朝から1つだけ。

車で9:30頃に自宅を出て、国道171号線を南下します。

勝竜寺の交差点で西へ。

10:10頃にやって来たのが、長岡京市のなかの邸こと中野家住宅です。

こちらには旧石田家住宅と共に3/3に訪れているのですが、当時はまだ改修工事中でした。

しかしこの度工事も終わり、7月からお酒とおばんざいのお店として、18:00~22:00まで営業されることとなりました。

その前に6/5~6/8の10:00~16:00に無料で見学出来ると朝日新聞に開催されたのを、桜さんに教えて頂きました。

開店しても基本は夜なら、是非お昼に観たいのでやって来ました。

到着した際には、既に8名ぐらい来ておられました。

説明書きも頂けました。

主屋と茶室を見学しました。

特に茶室は北村傳兵衛が手掛けて残存している数少ないものだそうです。

中には入れませんでしたが、躙口と貴人口が開いており、そこから拝見出来ました。

詳細は、また今後の本編でご紹介します。

こちらは現在、長岡京市の所有だそうで、今後は夜の営業以外にお昼にイベントなどを行う可能性もあるそうです。

最後にアイスコーヒーと白玉団子のセットを500円で提供されていたので、そちらを頂いて10:45頃にこちらを出て帰宅しました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

びわ湖疎水船4 下船まで

写真は、九条ポンプ場。

やがて第2トンネルの入口に差し掛かります。

扁額は井上 馨も「仁以山悦智為水歓」(じんはやまをもってよろこびちはみずとなるをよろこぶ)です。

第2トンネルは124mなので一瞬です。

出口の扁額は、西郷従道の「随山到水源」(やまにしたがいすいげんにいたる)です。

トンネル入口が赤レンガできれいです。

やがて第3トンネル(850m)に差し掛かりますが、その手前に手すりを後付けされた細い鉄筋橋があります。

栗原邸の北側になります。

この橋を越えた右手に「本邦最初鐵筋混凝土橋」の石碑があります。

この橋が日本で最初の鉄筋コンクリート橋で、昭和7年に田邊朔郎が試作したものが残っていたそうです。

そしてすぐに第3トンネルに入ります。

入口の扁額は、松方正義の「過雨看松色」(かうしょうしょくをみる)です。

トンネルを抜けた出口の扁額は、三条実美の「美哉山河」(うるわしきかなさんが)です。

トンネルを出てすぐに九条ポンプ場があり、下船場になります。

下船も手前から左右交互に、ポンプ場の前に下船します。

皇居を火災から守るためにポンプ場を作っただけなのですが、設計は片山東熊です。

その辺りの説明を10分ほどして、解散になります。

門を出て右に歩くと、インクラインの最南端になります。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

びわ湖疎水船3 乗船中

写真は、菜の花と桜が咲く安朱橋周辺。

出発直後に第1トンネルに入ります。

全長2.4km。

途中で地下水が湧き出てきますが、当時は重機がないので、それは大変な作業だったそうです。

船の先頭や左右にライトがあるので、結構明るいです。

当時は内壁も赤レンガだったそうですが、昭和の補修工事でその上にコンクリートが厚く塗られたそうです。

トンネルの内部は外気温より5度ぐらい低く、桜の頃は結構寒いです。

トンネルの中間を越えたところ、進行方向右手に北垣国道の「宝祚無窮」(ほうそむきゅう)が、内壁に大きく彫られています。

当時の内壁に直接彫られているので、後から塗ったコンクリート分の厚さ分、奥まっています。

しかしそこはちゃんと減速とライトアップをして、しっかり見せてくださいます。

第1トンネルを出て振り返った扁額は、山県有朋の「廓其有容」(かくとしてそれいるることあり)です。

トンネルを出てしばらく走ると、この辺りから疎水沿いの桜がきれいです。

やがて山科の四ノ宮船溜が見えてきます。

この先のトンネルは諸羽トンネル(520m)です。

昭和に出来た新しいトンネルで、それ以前の疎水はこの山を避けて南に迂回していたそうです。

短いトンネルを抜けると、疎水の両岸に菜の花が植えられています。

桜もきれいなので、この辺りが絶好の撮影スポットです。

特に毘沙門堂に向かう安朱橋(あんごばし)の辺りは人が多いので、メッチャ注目されますw

左手に天智天皇陵を観ながら走ります。

本圀寺の近くだと、朱塗りの橋で分かります。

この辺りはずっと桜がきれいです。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

びわ湖疎水船2 乗船まで

写真は、第1トンネルの東口。扁額は、伊藤博文の気象萬千。

今回は桜のシーズンの、大津→蹴上12:30頃発の下りの報告です。

乗船時間の30分前には集合するように事前に指示があります。

京阪京津線の三井寺駅で下車します。

駅を出て、疎水沿いに三井寺方面に歩きます。

最初の交差点を渡った右手に大津閘門の入口があるので、そちらで予約名を申し出て中に入ります。

中に入ると、右手奥に待合室があるので、そちらで待ちます。

12名が集まると、さらに隣の部屋に移動し、案内のDVDが上映されます。

DVD終わりで案内人が登場します。

トンネル内部は外気温より5度ほど低いので、桜の頃であれば備え付けのベンチコートを借りておいた方がいいでしょう。

DVDと事前説明で10分ほど。

外に出て、まずは大津閘門を観ながら、説明があります。

そして疎水沿いを歩き、船の方へと進みます。

停泊している船の先には、もう第1トンネルの入口が見えています。

こちらの扁額は伊藤博文の「気象萬千」(きしょうばんせん)です。

舟の座席は事前に先方で決めています。

舟が小さく、左右にバランスよく乗らないと船体が傾くので、奥から左右交互に乗船します。

乗客12名+前方に案内人、後方に操舵員で計14名です。

船はモーターで動くので、後方には波が結構立ちます。

通行直後に走ると船体が結構揺れるので、2艘の行き違いはしていないそうです。

びわ湖疎水船3へ

洛東の索引へ

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

びわ湖疎水船1 予約

写真は、九条ポンプ場と第3トンネル西口。扁額は、三条実美の美哉山河。

明治時代、琵琶湖から京都までの水運および、発電などの水を調達するために築いた水路が琵琶湖疎水です。

その疎水の大津~京都間を観光船で行き来することが、2018年から出来るようになりました。

概要

船は2艘で、定員は12名です。

それぞれ1日2.5往復しかありません。

船着き場は、大津の大津閘門、山科の四ノ宮舟溜、蹴上の九条ポンプ場前に3か所ですが、山科で乗り降りするのは1日2便だけです。

舟をA,Bとすると、

9:00頃発の下りで、Aは大津→蹴上、Bは大津→山科、乗客を入れ換えて山科→蹴上。

11:00頃発の上りで、A、B共に蹴上→大津。

12:30頃発の下りで、A、B共に大津→蹴上。

14:00頃発の下りで、A、B共に蹴上→大津。

16:0頃発の上りで、Aが大津→蹴上で終了なので1日10便です。

やはり水の流れと同じ、大津→蹴上の下りの方が人気なようです。

乗船料は時期によって変わります。

通常期(桜開花時、GW以外の平日)

大津~蹴上 4,000円

大津→山科 1,500円

山科→蹴上 2,500円

繁忙期(桜開花時、GW以外の土・日・祝)

大津~蹴上 5,000円

大津→山科 2,000円

山科→蹴上3,000円

トップ期(桜開花時、GW)

大津~蹴上 8,000円

大津→山科 3,500円

山科→蹴上 4,500円

です。

乗船には予約が必要で、2月中旬に予約が開始になります。

しかしトップ期、特に桜のシーズンは、予約開始と同時にネット申し込みしてもつながりにくく、つながった時には自分の1名分を確保するのがやっとでした。

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

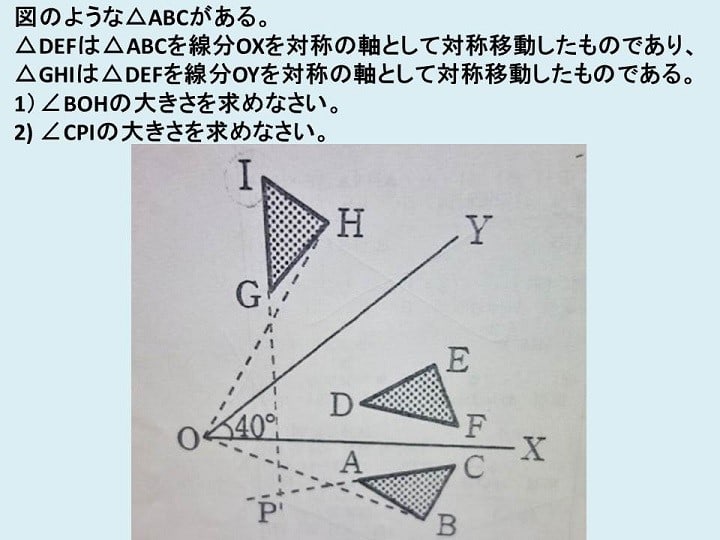

長男Kくんの数学定期テスト対策の問題

今夜は長男くんのお話。

彼は4月から洛星中学に通学しており、明日で最初の定期考査が終わります。

そんな中、先日彼の友人から「テスト範囲のこの問題の(2)出来た?」と、TELがあったそうです。

しかしKくんもすぐには分からなかったらしく、僕が帰宅したら妻から「これ、分かる~~~?」と聞いてきました。

学校のテキストの問題ですが、答えの数字はあるものの解法が書いていない。

まあ「自分で考えろ」ってことなんでしょう。

Kくんも友人もまわりの大人も出来ないよう。

そこで満を持して!?、僕の出番ですw

メンサのプライド、旧帝医卒のプライド、そして何より「中高は勉強しかした記憶がないという残念な過去」を否定しないためにも、絶対に引き下がれないところです(笑)!

さてまずは(1)。

これは簡単。

上図のようにOEに補助線を引くと、

OXでの線対称で、〇が一緒。

OYでの線対称で、〇が一緒。

〇+〇=40度なので、

∠BOH=2〇+2〇=80°となります。

まあこれは中学受験をしていれば、問題なく解けるでしょう。

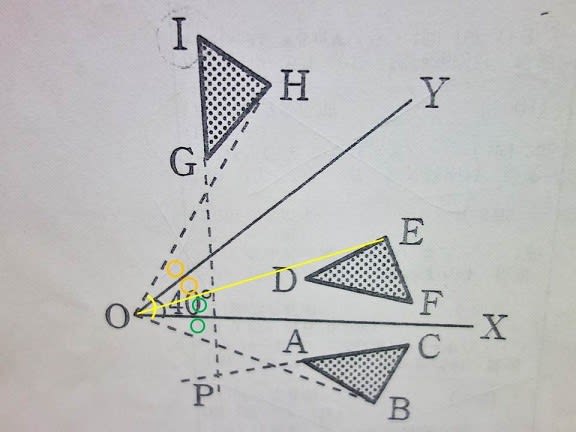

問題の(2)です。

まずはスタート地点(与えられた条件)から。

角度を問われている問題で、与えられた角度が40度だけなので、これと絡めて解くハズ

線対称が2つあるので、(1)での補助線OEの左右で合同な三角形が2組出来るので、この辺りは使うだろう

というのは分かりますが、そこから先が・・・。

そこで今度はゴール地点(求めたい答え)から逆算します。

(1)から、)は80度と分かっている。

→欲しい )は、どうも80度っぽい。

→それを証明するには、青の三角形2つが相似と言えればよい

→ )は対頂角で同じ

→よって、〇=〇と言えればよい

ここまで、問題を変換することが出来ました。

角度が同じことを証明するのに、まだ使っていない線対称を使うハズということで、

まず

〇は対頂角で、上と一緒

→上の〇は、OYの線対称で〇と一緒

→〇は、OXの線対称で〇と一緒

→〇は、対頂角で〇と一緒

→よって〇=〇と言えました。

これで解けましたね。

解答としては、これをアタマから考えたように書くだけ。

解答

対頂角で、〇=〇

OXの線対称で〇=〇

OYの線対称で〇=〇

対頂角で〇は下の角と一緒

)は対頂角で一緒なので、〇=〇と併せて青の三角形は相似

よって、∠CPI=∠BOH=80度

もう現役を引退して30年弱になりますが、なんとか面目躍如出来ましたw

まあ僕が解けたのはいいんですが、Kくんももうちょっと1問を諦めずに粘らないと。

定期テスト中はそんな時間はないので、「普段の勉強からそうした姿勢で臨んで欲しい」と言っておきました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 2 ) | Trackback ( )

2019 6/2の拝観報告(妙満寺 お茶会)

写真は、本席があった大書院の間

日曜日。

この日の午前中は、次男の小学校の参観日でした。

1時間目は算数。

教室に入ると、「楽しかったこと」というテーマで生徒全員の絵が掲示されていました。

次男のを探すと「お父さんと野球」というタイトルで、僕が投げて次男が打っている絵でした!

次男く~~~んw

勉強はキビシイですが、キラわれてないようでよかったです。

2時間目と3時間目、4年生は祇園祭のお囃子体験。

南観音山の方々が来られて、鐘の体験をさせてくださいます。

次男が鐘の体験をするところまでみて、僕は帰宅しました。

妻がそのまま最後まで残り、次男を連れて12時過ぎに帰宅。

昨日僕が作ったカレーライスを昼食に食べました。

長男は定期考査中、次男も公開模試が近いので、午後は2人とも勉強でした。

そこで僕は13:45に車で自宅を出て向かったのが、妙満寺です。

この日はこちらで、京都産業大学 茶道研究部の春茶会がありました。

14:15頃に到着。

14:30受付終了でしたので、結構ギリギリでした。

しかしそこで札が57番と、やや少なめ。

やはりちょっとアクセスが悪かったからでしょうか。

今回こちらでお茶会をされたのは、僕の予想通り京都産業大学から近いからとのことでしたw

さて、雪の庭がみえる書院の真ん中の部屋が待合でした。

お庭はサツキがきれいでしたね。

しかし待ち時間がほぼなしで、すぐに本席に呼ばれたのでラッキーでした。

この回は、7名だけ。

本席は僕の予想通り、最奥にある大書院でした。

通常は公開していないところですね。

本席は濃茶ですが、茶巾も先方で用意してくださっていました。

朝から慌ただしかったので、ゆっくり落ち着けますね。

そして書院に戻り、書院の左手の部屋ですぐさま副席でした。

もうちょっと待ち時間があるかもと思っていたので、非常にスムーズでよかったです。

先程と同じ7人ですので、ちょっと空気も和らいで話も弾みました。

15:20頃にこちらを出て、帰宅しました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

2019 6/1の拝観報告(国立京都博物館 一遍聖絵と時宗の名宝)

写真は、ロビーの大看板。

土曜日です。

次男くんは午後から塾なので、午前中はその日のテストのお勉強。

その間に僕は当日、翌日に食べるカレーを作っていましたw

お昼を食べて、12:45に次男と自宅を出ます。

次男は塾に、僕が向かったのは国立京都博物館です。

会期末期の「一遍聖絵と時宗の名宝」です(6/9まで)。

4/13から始まっていましたが、その頃は忙しい。

それに前期後期と両方来るほどの興味は・・・。

でしたので、もう6月に行こうと最初から決めていました。

中に入るとウワサ通り、それほど混雑はなし。

今回は観たいものが決まっていたので、見やすいといえば、見やすかったです。

まずは3階へ。

こちらは掛け軸関係が中心。

京都では長楽寺はもちろん、金蓮寺(こんれんじ)の寺宝が多かったです。

時宗 四条派の本山で、今は鷹峯に移っているんですね。

認識していませんでした。

あとは東山の正法寺も時宗寺院だったんですねw

2階へ。

2階は4つ並んだ部屋を横断して、国宝 一遍聖絵が1巻から12巻まで続けて展示してありました。

これが今回観たかった1つ目。

しかし各巻の約半分が国宝のもので、もう半分は明治~大正に作られた模本でした。

前期と後期で入れ替え方式で、後期は各巻のほぼ後半が国宝のものでした。

まあ文字のところはほぼ読んでいませんが、画の部分を追って観ていくだけでも興味深かったです。

結構時間がかかって疲れましたが、人がそれほど多くなかったのが幸いでした。

そして1階へ。

こちらの仏像エリアに今回観たかった2つ目と3つ目がありました。

2つ目は、極楽寺 本尊の毘沙門天像。

こちらは金蓮寺と違い、性懲りもなくかつて現地まで行っています。

真如堂の北側です。

目のギョロッと感がハンパない毘沙門さんでしたね。

3つ目は、行快作 聞名寺の阿弥陀如来像。

数少ない行快作の仏像。

非常にきれいというか、上品なお顔ですね。

あとの1階は、書籍や坐像などでした。

出て来たら15:15頃。

人が多くなかった分、ゆっくり観れましたね。

この日はそのまま帰宅しました。

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

飛行神社

写真は、飛行神社の外観。

飛行神社は、日本で最初に動力飛行機を飛ばした二宮忠八翁が、大正4年自邸に創建した神社です。

世界の航空殉難者の英霊を祀っています。

アクセス

京阪電車の八幡市駅で下車し、左手の橋を渡ります。

その先がT字路に突き当たるので、そこを右折します。

すぐ先の右手に飛行神社があります。

駅から約300mです。

表からの見た目は近代的で、F104戦闘機の大きなエンジンが展示してあります。

階段を登ると、正面に西洋の神殿のようなものがあり、その右手に本殿が、正面の奥に社務所と資料館があります。

また左手には零戦のエンジンも展示してあります。

本殿は3社からなり、中央が古代の空の神である饒速日命(にぎはやひのみこと)が、右手には航空殉難者の霊・航空業功績者を祀る祖霊社、左手には薬祖神・金毘羅・白龍神などを祀る薬光神社があります。

資料室は9:00~16:00で、300円。

二宮忠八翁の歩み、業績や関連資料。

その他は大量の飛行機模型など、飛行機に関わるもの縛りで展示してあります。

資料室の外には、フライトシュミレーターもありました。

洛南マイナー散策の索引

「京都のおすすめ」の総合索引へ

コメント ( 0 ) | Trackback ( )

| 次ページ » |

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-泥棒除け(著作権保護)12月12日の逆さ札

——

-火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。--

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

----------------------

拝観報告がない時は、本編。

----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。

-火伏せ・防火(ブログ炎上防止)”火迺要慎(ひのようじん)”のお札—

---------------

-このブログの見方

22:00に自動更新。

-

22:00は拝観報告。

--タイトルに訪問日時が入っているもの。--

内容は最近の拝観の--主観的な感想です。

----------------------

拝観報告がない時は、本編。

----------------タイトルが神社仏閣の名前だけのもの。-

内容は神社仏閣の拝観の客観的な解説です。