昭和54年建立された皿尾城跡の石碑。城跡を側で守るかのように南天の木が植えられている。

南天は難転に通じ、昔から緒災避けとして人々に好まれる木だ。常緑の低木で暖かい気候を好むという。その実は赤く、古来中国では南天燭と呼び赤い灯火と考えられてきたそうだ。

平安時代に中国から伝わり、鎌倉時代藤原定家は中宮権大夫前栽に植えると「明月記」に記している。さらに江戸期には「火災避け」として多くの庭に植えられるようになり、その実は咳止めの効果が高い生薬としても用いられている。「南天のど飴」はもはや世界各国で食されているともいう。

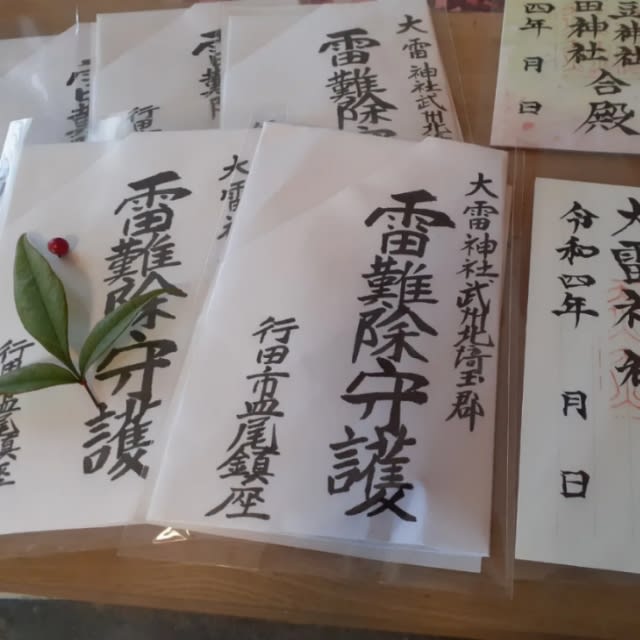

近年各地の寺社で御朱印が広まり、多くの参拝者が参拝の証しとして集めるようになって久しい。当社でも私が書いている。

御守りについても御神徳が授かるようにと希望しているかたが多かった。業者から仕入れるよりは自社で手作りしようと考えていたところ、生前の先代宮司が奉製していたものがあり、社頭頒布することにした。

参拝の皆様に緒難避けの御神徳が授かるよう、境内の南天の葉と実をご神体として入れている。

何より嬉しかった事はなき父の思い出がその書によって思い出されること。

人は二度死ぬという。一度はその身が潰えた時。二度目は忘れ去られたとき。

戦後多くの苦労を乗り越えて、神明に奉仕した父の姿がそこにある。

多くの人に支えられ、神職としての生涯を通した先代宮司の書を目の前に、志を研こうと決意している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます