加須市不動岡は会の川(旧利根川)の左岸に位置する総願時の門前町。かつては岡村と称し、長暦三年(1040)利根川氾濫に際し不動様が流れ着いたことから不動岡と呼ばれるようななったという。

加須市不動岡は会の川(旧利根川)の左岸に位置する総願時の門前町。かつては岡村と称し、長暦三年(1040)利根川氾濫に際し不動様が流れ着いたことから不動岡と呼ばれるようななったという。

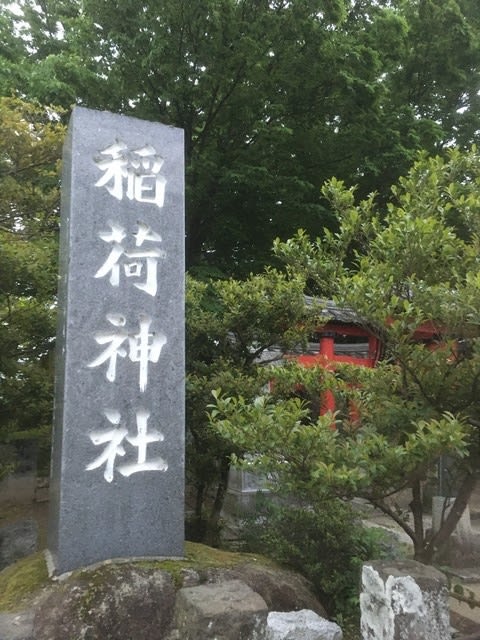

口碑によれば、宇喜多秀家の家臣家臣であった岡家が関ケ原の戦いに敗れて当地に住み着き、岡家の守護神であった稲荷社を祀ったことを創始とする。但し明治四年の「稲荷社合祀記念碑」によれば創立年代はこれより遡り、不動岡の鎮守として稲荷社を上、中、下で祀り、明治期になってから三社を中の稲荷社に合祀したとも伝わる。神仏分離以前は別当として総願時が務めたという。御祭神は宇迦之御魂命。本殿には稲荷大明神象を安置し、天保四年の本殿建立棟札も残るという。

乱流として名高い会の川沿いに鎮座するためか、現在も社殿は小高い塚の上に築かれていて、社殿裏には高校の校舎が一望できるようになっている。富士見塚を思わせる造りであるが、かつてはここから東には富士山も望むことができたのだろう。

古くから不動岡の鎮守として氏子はもとより近郊からの参拝者も多く、また戦前までは病気平癒を祈願して社頭に髪の毛が上げられ、お礼参りにはお稲荷様(おとかさま=陶製眷属像)が奉納されたという。稲荷神社の御礼に眷属が上げられるのは各地に見られる。鳥居についても同じで、願いが通るように多くの鳥居が稲荷社の参道に奉献されるところが見受けられ る。

不動岡という地名は総願時の門前町として知られることとなり、江戸期においては大いに栄えた。総願時不動尊は、新勝寺、大相模の大聖寺と共に関東三大不動尊として称せられ、幕末には一万石の待遇を処せられたという。『郡村誌』によれば『不動岡村戸数二百三十五戸の内商工従事者七十八戸』とあり村の大半が参詣者を迎える旅館、飲食店であったことを窺わせる。また鯉のぼり発祥の地として知られ、毎年五月には特大鯉のぼりが泳ぐことでも有名になった。

近世には総願時の参詣者が大挙して江戸から押し寄せることで江戸との交易が栄え、物資の運搬に馬が重宝されたことから氏子区域内には多くの馬頭観音も祀られたという。

今でも総願時から不動岡高校への道は門前町としての名残を残しており、その通りを小高い丘の上から静かに見守っている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます