名 称:小手指ヶ原古戦場

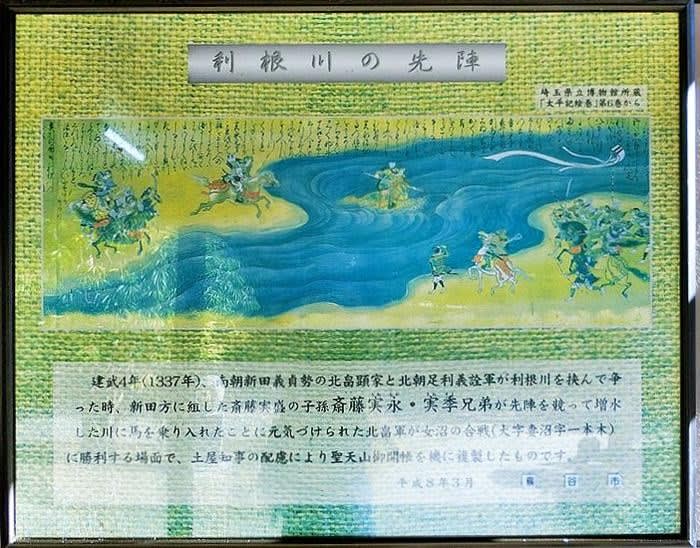

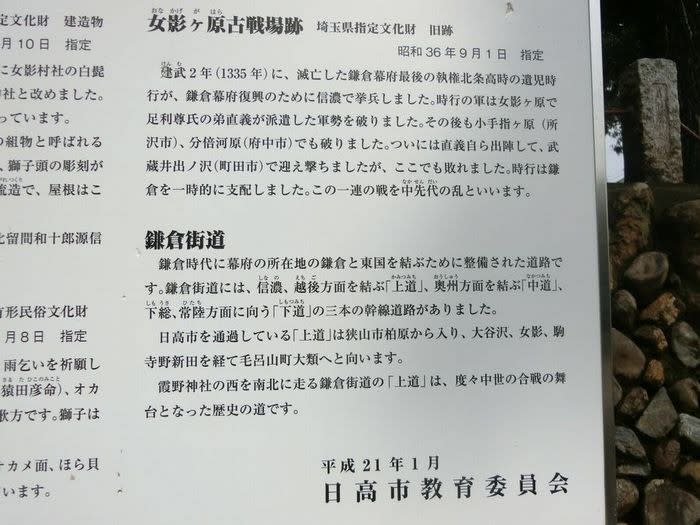

概 要:越後上州方面から鎌倉への交通路にあたり、新田、足利の対立をはじめとする幾多の戦場として知られる

指 定:県指定旧跡(小手指原古戦場の名称で 昭和36年〔1961〕9月1日指定)

遺 構:白旗塚(伝承)

所在地:埼玉県所沢市北野二丁目12番地の4(石碑の所在地)

所沢市内の鎌倉街道上道(かみつみち)沿いにある小手指ヶ原古戦場跡を訪ねてみました。

詳細については現地説明板の内容を下記に転記しますのでそちらを参考にしてください。

まずは小手指ヶ原古戦場がどの辺にあったのか地図で説明しておきます。

この案内板は、埼玉県を通る鎌倉街道(上道)にある城館跡・古戦場等の史跡が表示されているもので、県内の鎌倉街道(上道)の

要所要所に設置されているようです。何か所に設置されているかまでは把握しておりませんが、私は4か所で目にしております。

設置から相当数の年数が経過しているようで、どれも汚れが酷かったり傷がついたりしております。

前置きが長くなりましたが、赤い線が鎌倉街道(上道)で、支道があったりしますので何筋にもなっています。

左下の黄色の〇印をしたところが小手指ヶ原古戦場跡です。

上の写真は案内板全体のため広範囲で見にくいとは思いますが、位置関係を知る上での参考にと載せました。これは小手指ヶ

原古戦場跡近辺を切り出してみました。

これなら文字もどうにか読めるかと思います。

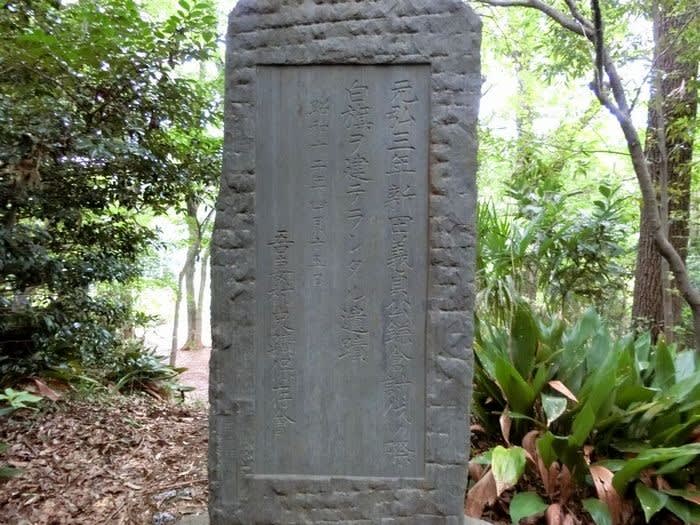

小手指ヶ原古戦場跡の一画で鎌倉街道沿いに建立されている石碑と説明板

小手指原古戦場石碑

埼玉県指定文化財(旧跡)

小手指ヶ原古戦場

小手指ヶ原は、鎌倉時代末期から南北朝時代にかけてしばしば合戦が展開されたところです。当時は一面の野原で、北方は入曾

(狭山市)から藤沢(入間市)あたりまでがその範囲に含まれていました。背後には狭山丘陵があり、また鎌倉街道の沿線にも位

置していたため、古来戦場となることが多かったのです。

特に歴史的な合戦のひとつとして、元弘3年(1333)上野国新田庄(現在の群馬県太田市)を本拠地とする新田義貞の鎌倉

攻めがあります。同年5月8日義貞は、北条氏の支配する鎌倉幕府を倒すため新田庄で兵を挙げます。利根川を渡り、鎌倉街道を

一路南下した新田軍は11日に、ここ小手指の地に至ります。太平記によると、はじめは150騎ほどであった一行は、進むにつ

れ沿道の武士を加え、最後には20万騎にも及んだと記されています。

新田義貞の軍勢とそれを迎え撃つ鎌倉幕府軍は、緒戦となった小手指ヶ原で30余回も打ち合いますが、勝敗はつかず、新田軍

は入間川(狭山市)に、幕府軍は久米川(東京都東村山市)にそれぞれ引きました。翌12日新田軍は幕府軍に押し寄せ、幕府軍

は分倍河原(東京都府中市)まで退きます。その後、幕府軍は援軍を得て一旦は立て直すものの、結局21日には鎌倉極楽寺坂へ

の新田軍の進軍を許し、5月22日幕府軍の北条高時らが鎌倉東勝寺で自害し、鎌倉幕府は滅亡するに至りました。

なお、背後にある小高い塚は白旗塚と呼ばれ、源氏の末裔である新田義貞が、ここに陣を張り、源氏の旗印とされる白旗を立て

たという伝承があります。

平成22年3月

所沢市教育委員会

小手指原古戦場石碑之道向かいにある保育園前の道標

白旗塚への道 石碑から約60m程の所に白旗塚はあります かつてこの辺りでも合戦が繰り広げられたのでしょう

白旗塚 登り口左側に「白旗塚土盛修復記念碑」 右側に「古戦場碑」

《古戦場碑》

古武将の御魂祭れりこの塚を 護り通せと先祖より受

此の塚を壊せし者は忽ちに 霊魔を受けて 死するやもあり

武蔵野の小手指ヶ原古戦場 月の光は変らざりけ里

白旗塚土盛修復記念碑

白旗塚土盛修復記念碑 標柱の両側面いっぱいに白旗塚土盛修復の経緯が次のように書かれています。

この白旗塚は太平記縁の古戦場の一画にあり一説には古墳とも云い伝えられてきが 慶応4年村民の手により浅間神社(富士仙

元)の石祠を建てて浅間信仰の塚となった

以降百140年余に亘り風雨に晒され表土の流出が続き 白旗塚碑石祠共土台が露出転倒する事態となった

さて 白旗塚隣地に農園をもつ北野中学校では 郷土の文化財を守ることは教育上の意義があると平成19年9月修理工事に着

手 盛土の土は地元の岩田清氏が提供 教員生徒全員が一丸となってバケツに土を入れ山頂と周辺部に運び上げ5ヶ年の歳月を

かけて修復し砂防に※※を植え平成24年1月31日をもって本事業を完了した盛土の総量約50立方米 生徒数(白旗塚自治

会の協力を含む)350名 この間文化財ぼ法師活動に尽力された北野中学校

平成24年3月吉日 建立

こうしたことによって今も白旗塚が守られているかと思うと感慨深いものがあります。

白旗塚土盛修復記念碑のある場所の上り口から上がって行きました

白旗塚の頂部に建立されている石祠と石碑

石碑「白旗塚・浅間神社」 をアップで

こちらは南側の上り口です

白旗束の南西方向の景色 ここでも合戦が繰り広げられたのでしょう

この鎌倉街道上道(何本かあるうちの支道のひとつ?)沿いの台地の長閑な田園風景があるこの付近一帯が古戦場跡ですが、

だいぶ宅地化が進んでいるようです。

国道463号線(所沢入間バイパス)「誓詞橋交差点」

誓詞橋(せいしがはし)は、砂川堀という小さな流れにかけられた橋で、新田義貞が所属した軍兵に忠誠を誓わせたところと

伝えられています。橋は交差点内部を斜めに横切っています。橋は小さく、欄干の一部(無論、後世の橋ですが)が残ってい

ます。注視しないと見落とします。国道の信号は5差路になっていて、小手指原から下りて来た角に誓詞橋の石碑があります。

※橋、交差点は「せいしがはし」と橋は濁らず バス停は「せいしがばし」と濁るようです

「誓詞ヶ橋」の銘板

欄干は進軍する馬に跨った兵の装飾になっています

橋と国道を挟んだ反対側(小手指古戦場跡寄り)に建立されている

左:誓詞橋の石碑 右:西国・坂東・秩父百番供養塔

誓詞橋の石碑

今回も1度の散策では用が済まずに2度足を運ぶ。それでもまだ見落としに気付き3日目。これ以上細かなことまで気をかけ

たらあと何回行く羽目になるかも知れませんので取敢えずはこの程度で妥協しておきましょう。

散策日:平成30年(2018)8月19日(日)・29日(水)・30日(木)