■ 国指定史跡 鉢形城跡

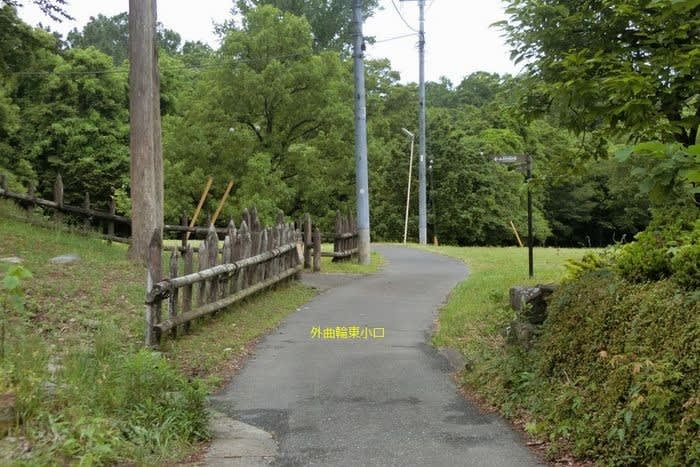

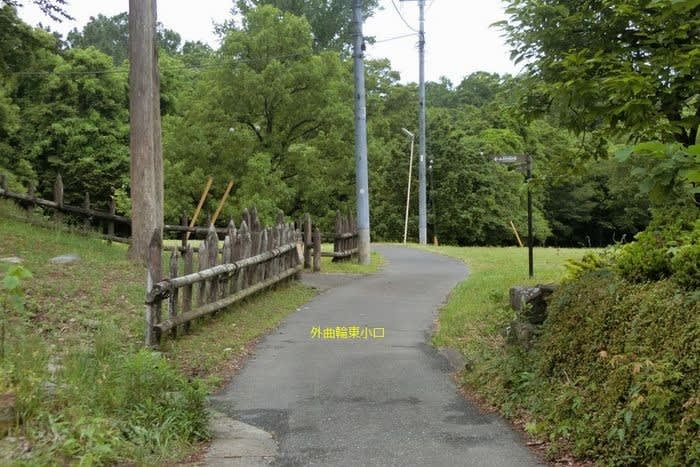

鉢形城外曲輪東小口から本曲輪門跡と推定される場所までのルートを「日常の大手筋」と考えられるということを本年3月に

開催された講演会「謎解き鉢形城」でお聞きしました。また、梅沢多久夫氏著「埼玉の城127城の歴史と縄張」の中の鉢形

城跡の項でも詳しく解説されています。今回そのそのルートを歩いてみました。

説明の補足のため、鉢形城歴史館構内に設置の「鉢形城跡曲輪配置図」(抜粋)に記号・名称を加筆してみました。

木持地区地点Aから外曲輪東小口への道筋を

喰い違い小口で、土塁が喰い違いに置かれている 地点B

向って左側の土塁ははっきりしているが右側の土塁は削平されたのか見当たらなかった配置図にはあるので見落とし?

小口郭跡と堀切

小口郭脇を深沢川方向に下ります 地点C

深沢川への道も喰い違いになっています

下りてきた道を振り返って見ています

深沢川に架かる橋 地点D

民家が建っている平場が「兵糧蔵跡」(伝承) 橋を渡ると今度は緩い上り坂となります

2番目の小口 地点E

土塁①と腰郭の間の掘り割り状の小口 兵糧蔵跡にある民家への自動車進入路となっていることから小口を削って幅を広げ

た可能性もあります。

小口側面高さ約1mに石積跡が見られます この石積は鉢形城の他の場所で見られる石積跡と同様なもののようです

石積跡 腰郭側

石積跡 土塁①側

小口内側 左側の腰郭が地点Fの腰郭

小口内側から兵糧蔵跡方向を

更に広範囲に見ています

地点Fの腰郭は広大な内桝形郭となっています

内桝形郭を逆方向から

小口内側全体を

この道を登り切った所が本曲輪門跡と推定されているようです

ここが本曲輪門跡と推定される場所

上の道を左に行くと大手へ 右に行くと本曲輪跡を経て笹曲輪、搦手口方向へ

土塁①に咲いていた野アザミ そう、カタクリが群生するあの土塁です

以上はあくまでも「考えられる」ということであり、断定しているわけではありません。

散策日:平成30年(2018)5月8日(火)

鉢形城外曲輪東小口から本曲輪門跡と推定される場所までのルートを「日常の大手筋」と考えられるということを本年3月に

開催された講演会「謎解き鉢形城」でお聞きしました。また、梅沢多久夫氏著「埼玉の城127城の歴史と縄張」の中の鉢形

城跡の項でも詳しく解説されています。今回そのそのルートを歩いてみました。

説明の補足のため、鉢形城歴史館構内に設置の「鉢形城跡曲輪配置図」(抜粋)に記号・名称を加筆してみました。

木持地区地点Aから外曲輪東小口への道筋を

喰い違い小口で、土塁が喰い違いに置かれている 地点B

向って左側の土塁ははっきりしているが右側の土塁は削平されたのか見当たらなかった配置図にはあるので見落とし?

小口郭跡と堀切

小口郭脇を深沢川方向に下ります 地点C

深沢川への道も喰い違いになっています

下りてきた道を振り返って見ています

深沢川に架かる橋 地点D

民家が建っている平場が「兵糧蔵跡」(伝承) 橋を渡ると今度は緩い上り坂となります

2番目の小口 地点E

土塁①と腰郭の間の掘り割り状の小口 兵糧蔵跡にある民家への自動車進入路となっていることから小口を削って幅を広げ

た可能性もあります。

小口側面高さ約1mに石積跡が見られます この石積は鉢形城の他の場所で見られる石積跡と同様なもののようです

石積跡 腰郭側

石積跡 土塁①側

小口内側 左側の腰郭が地点Fの腰郭

小口内側から兵糧蔵跡方向を

更に広範囲に見ています

地点Fの腰郭は広大な内桝形郭となっています

内桝形郭を逆方向から

小口内側全体を

この道を登り切った所が本曲輪門跡と推定されているようです

ここが本曲輪門跡と推定される場所

上の道を左に行くと大手へ 右に行くと本曲輪跡を経て笹曲輪、搦手口方向へ

土塁①に咲いていた野アザミ そう、カタクリが群生するあの土塁です

以上はあくまでも「考えられる」ということであり、断定しているわけではありません。

散策日:平成30年(2018)5月8日(火)