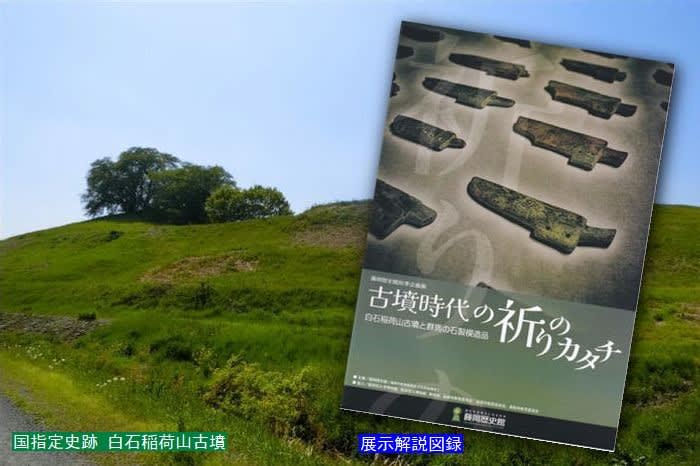

東松山市下野本に所在する大型の前方後円墳である(野本)将軍塚古墳は、古墳時代前期の古墳と

しては埼玉県第1位の規模を誇ります。そんな(野本)将軍塚古墳を久しぶりに散策してきました。

上の写真は将軍塚古墳を南方から見たもので、左側が後円部、右側が前方部です。

名 称:

将軍塚古墳(しょうぐんづかこふん)

通 称:野本将軍塚古墳

墳 形:前方後円墳

規 模:全長115m 高さ:後円部13m、前方部8m

築 造:古墳時代前期・4世紀後半

出土品:土器

指 定:埼玉県指定史跡(名称:将軍塚古墳 昭和35年〔1960〕3月1日指定)

所在地:埼玉県東松山市下野本612

野本将軍塚は都幾川が形成した広い沖積地に張り出す松山台地の先端部に築造された古墳です。

現在まで発掘調査は行われておらず築造年代は諸説あったが、2017年に東松山市教育委員会と早稲

田大学考古学研究室との共同で三次元墳丘測量と地中レーダー探査を中心とする調査を行った結果、

古墳時代前期(4世紀後半)に築造されたものと認められました。これに関しては2018年にシンポ

ジウム「野本将軍塚古墳緒時代」が開催されました。

前方部南側の東端あたりに建立されている石碑で「昭和三十五年三月一日指定 埼玉県指定史跡

将軍塚古墳」と刻まれています。

以前はこの石碑の左側に木製の「将軍塚古墳」説明板が建っていたのですが、ほとんど読めない状

態になっていたためかここ2,3年の間に撤去されたようです。

この道は無量寿寺の参道となっています。標柱に「利仁山」とありますが、無量寿寺の山号です。

無論、反対側には「無量寿寺」と刻まれた標柱が建っています。

:

後円部の西側です。この将軍塚古墳の道を挟んだ南側に野本市民活動センターがあり、10月28日

(土)、29日(日)は野本地区文化祭が開催され、29日は駐車場で野本商工祭が同時開催されて

いました。

鳥居のある場所が将軍塚古墳の「くびれ部」にあたり、「利仁神社」の参道入口になります。

鳥居手前の右側に「埼玉県指定史跡 将軍塚古墳」の新しい説明板が設置されています。

以前のものは、後円部の北側の柵に取り付けてありましたが撤去して、こちらに新しいものを設置

したようです。

実は今回の将軍塚古墳の散策の目的はこの新しい説明板でした。

新しい説明板です。

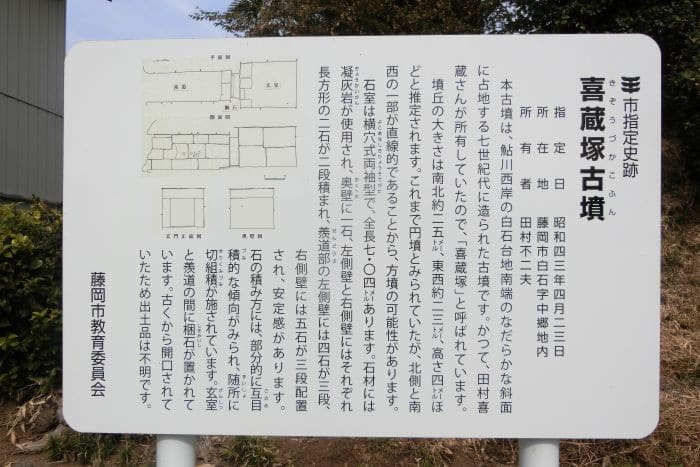

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

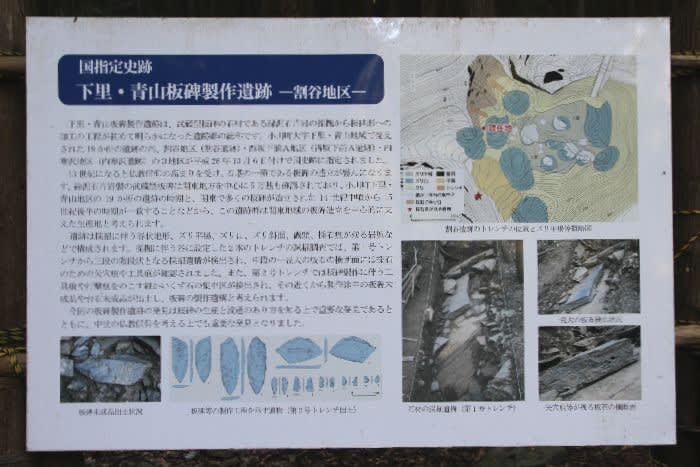

埼玉県指定史跡

将軍塚古墳

都幾川を望む東松山台地の南縁に所在しています。現存する墳丘の長さは最も長い所で115mあり、埼玉県内で

も有数の規模を誇る前方後円墳として、昭和35年(1960)3月1日に埼玉県指定史跡に指定されました。

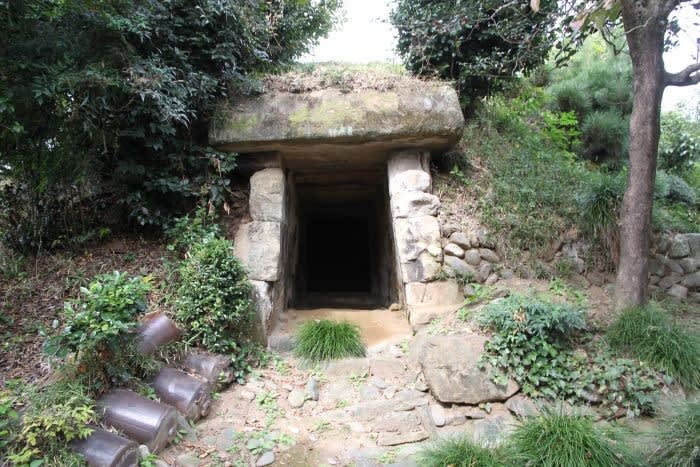

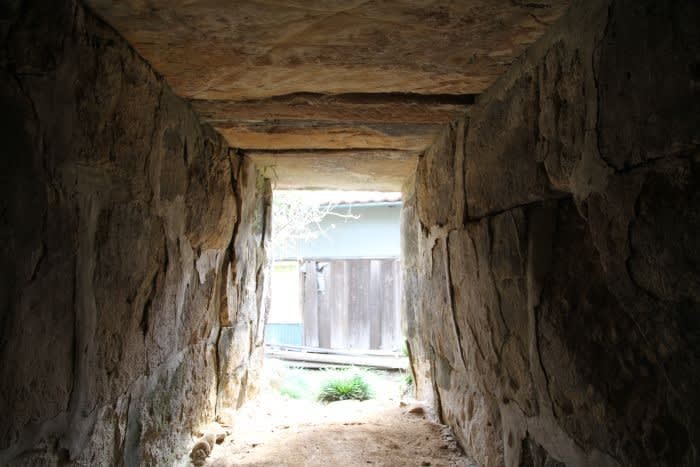

平成29年(2017)、綿密な墳丘測量と地中レーダー探査を中心とする非破壊調査を実施し、前方部二段、後円部

三段の立体構造を持つ、精緻な前方後円墳であること、後円部のほぼ中央に遺体を安置するための施設が今も残さ

れていることがわかりました。この成果から、将軍塚古墳が古墳時代前期に築造された、当時埼玉県内最大規模の

前方後円墳であったことがわかってきました。

近年周辺で発見された集落跡や古墳、出土した遺物などを考え合わせると、当時ヤマト政権が関わって行われた

大規模な低地開発の結果、活発な地域間の交流が生まれ、それらをまとめ、治めた首長のために将軍塚古墳が築造

された背景が見えてきます。

令和4年(2022)1月 東松山市教育委員会

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

くびれ部から前方部を 前方部には戦没者慰霊日などが建立されていますが今回はスルーしました。

後円部に向かいます。 まず最初の階段を

二つめの階段です。

階段を登りきると正面に「利仁神社」(としひとじんじゃ)が。

利仁神社は延長元年(923年)の創建

この「利仁神社」の鎮座するところが後円部です。

利仁神社の「利仁」とは、平安時代の武将であり貴族である藤原利仁

(ふじわらのとしひと)を指し

利仁を祀った神社です。

藤原利仁は鎮守府将軍であったことから。この利仁を祀る神社があることから、この古墳を将軍塚

古墳と呼ぶようになったようです。

なお、この古墳の北側にある無量寿寺は武蔵守在任中の陣屋跡と伝えられている。

扁額

駐車場では「野本かかし祭コンテスト」が行われていましたが、文化祭、商工祭の方たちでいっぱ

いのため全部は取れませんし目的外でしたので2枚ほど・・・

かかし祭り大賞は It's show time

野本商工祭

文化祭は活動センターの建物内で・・・

まさか文化祭、商工祭をやっているとは思いもせずに行ったものですから駐車場はどこも満車。

遠く離れた畑の中の路肩にとめてきました。

散策日:令和5年(2023)10月29日(日)

:

: