この曹洞宗の寺院「拈*山 大梅寺」(小川町大字470番地)にも二連塔婆が1基あります。

数え切れないほど訪れている寺ですし、時折、散歩で前を通っていますので、この記事を書くにあたりあらためて行ったわけではなく、

これまでに撮ってあった写真を使わせていただきますので、季節にばらつきがありますことを先に断っておきます。

*・・・文字化けしてしまいます 山門の山号額の文字を見てください 「拈華山」と同語

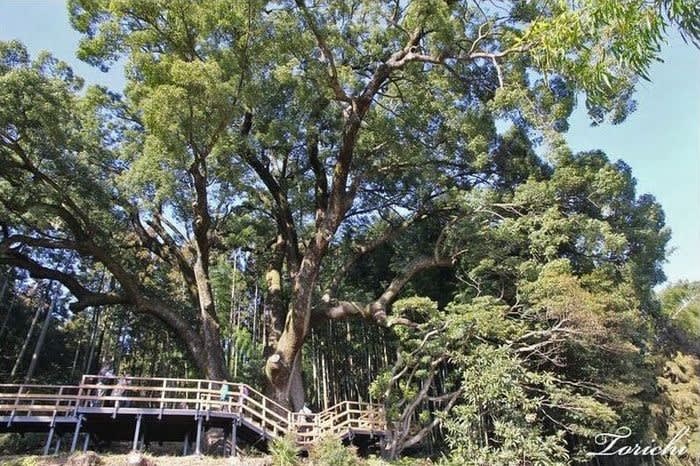

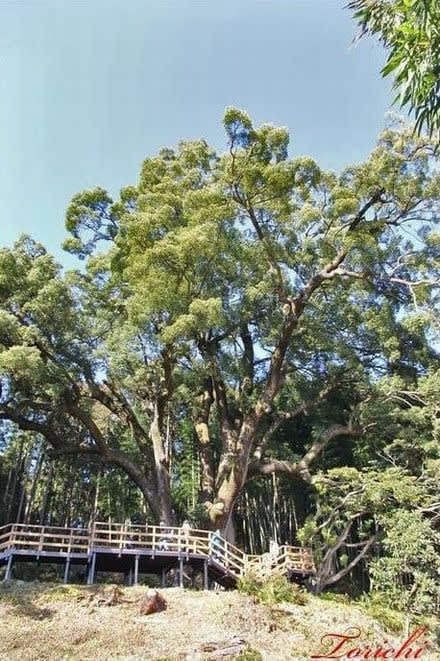

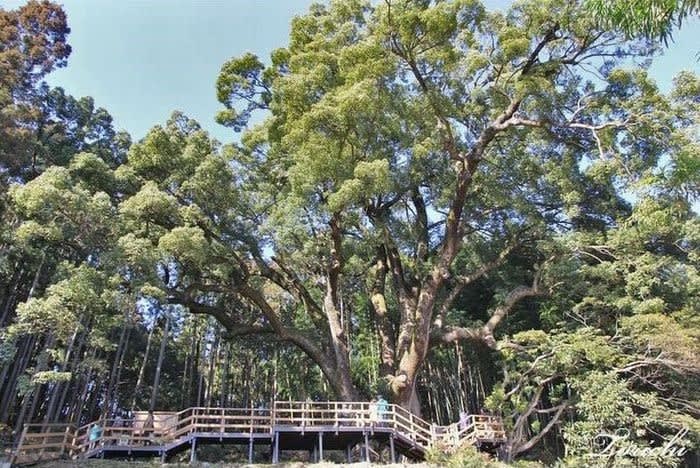

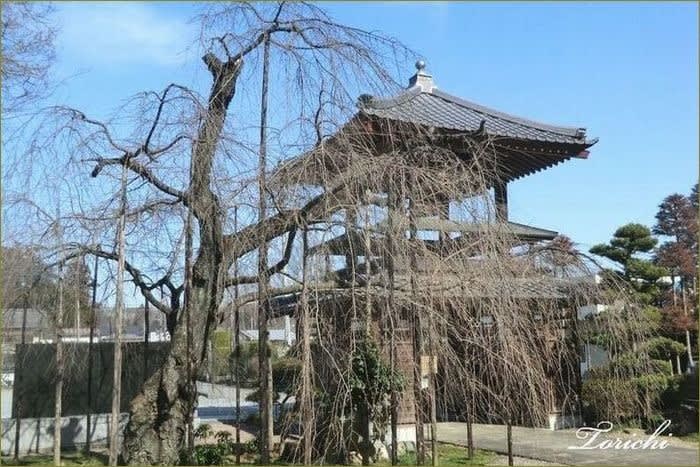

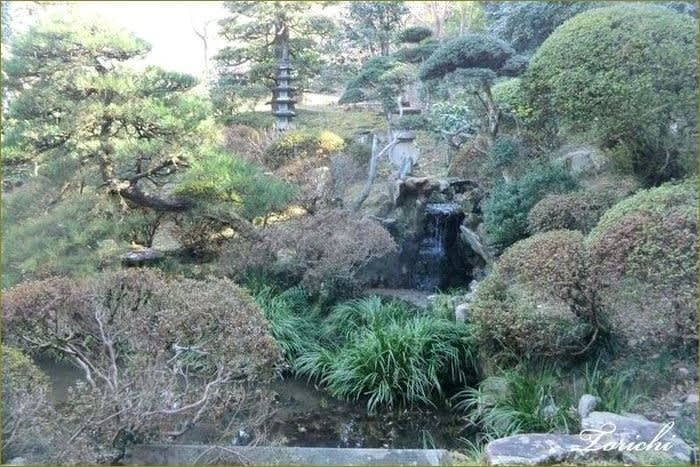

参道と本堂

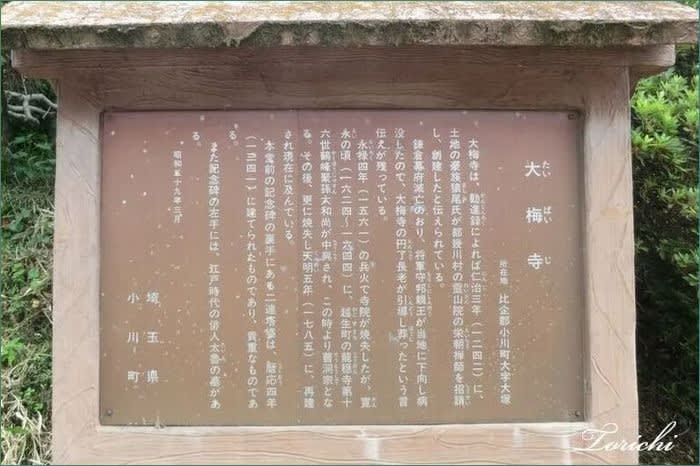

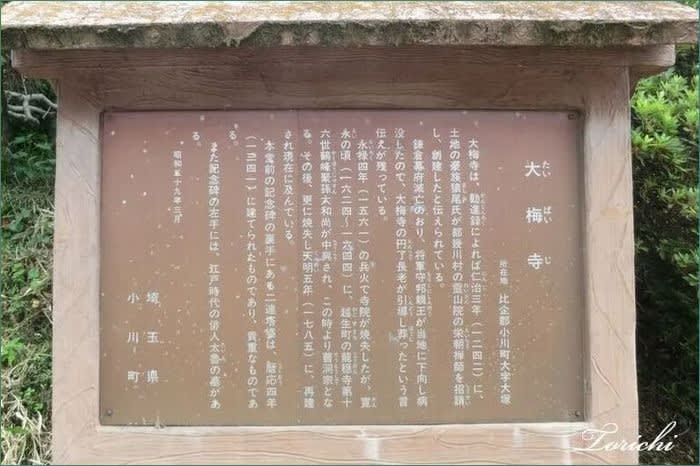

お約束の説明板 境内ではなく山門に上がる石段の右方に設置されています。

大 梅 寺 所在地 比企郡小川町大字大塚

大梅寺は、勧進録によれば仁治三年(1242)に、土地の豪族猿尾氏が都幾川村の霊山院の栄朝禅師を招請し、

創建したと伝えられている。

鎌倉幕府滅亡のおり、将軍守邦親王が当地に下向し病没したので、大梅寺の円了長老が引導し葬ったという言

伝えが残っている。

永禄四年(1561)の兵火で寺院が焼失したが、寛永の頃(1624~1644)に、越生町の龍穏寺第十六世

鶴峰聚孫大和尚が中興され、この時より曹洞宗となる。その後、更に焼失し天明五年(1785)に、再建され現

在に及んでいる。

本堂前の記念碑の裏手にある二連塔婆が、暦応四年(1341)に建てられたものであり、貴重なものである。

また記念碑の左手には、江戸時代の俳人太魯の墓がある。

昭和五十九年三月 埼 玉 県・小 川 町

と説明されているが、『風土記』では、「いと覚つかなき説なれど・・・」などとしながらも、同寺は正元元年(12

59)に故あって当地に下向した梅皇子(後深草院の第三皇子)が建治二年(1276)に建立したという伝承が載っ

ているとのことです。

なお、説明文2行目の 都幾川の霊山院の のところで霊山に「れいざん」とルビがふってありますが、

これは間違いで、正しくは「りょうぜん」です。

山門をくぐってすぐの左手にある六地蔵

本堂東側にある二連板碑(板石塔婆)

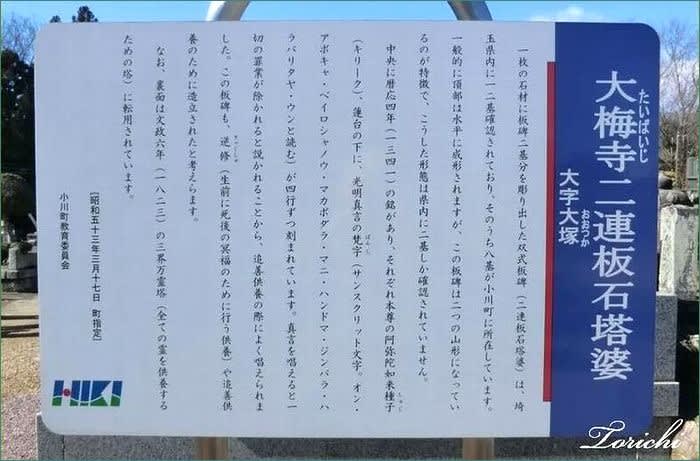

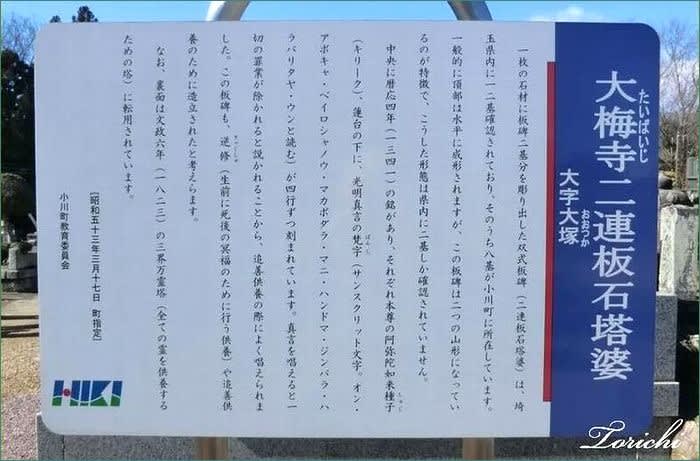

大梅寺二連板石塔婆

大字大塚

一枚の石材に板碑二基分を彫り出した双式板碑(二連板石塔婆)は、埼玉県に一二基確認されており、そのうち

八基が小川町に所在しています。一般的に頂部は水平に成形されますが、この板碑は二つの山形になっているのが

特徴で、こうした形態は県内に二基しか確認されていません。

中央に暦応四年(1341)の銘があり、それぞれ本尊の阿弥陀如来種子(キリーク)、蓮台の下に、光明真言の

凡字(サンスクリット文字。オン・アボキャ・ベイロシャノウ・マガボダラ・マニ・ハンドマ・ジンバラ・ハラバ

リタヤ・ウンと読む)が四行ずつ刻まれています。真言と唱えると一切の罪業が除かれると説かれることから、追

善供養の際によく唱えられました。この板碑も、逆修(生前に死後の冥福のために行う供養)や追善供養のために

造立されたと考えられます。

なお、裏面は文政六年(1823)の三界万霊塔(全ての霊を供養するための塔)に転用されています。

[昭和五十三年三月十七日 町指定] 小川町教育委員会

この二連板碑(板石塔婆)は夫婦を供養したものらしいですが誰かは不明とのようです。

俳人太魯の墓

江戸時代の俳人と言うことでいろいろ調べてみましたが何もわかりませんでした。現在の小川町の出身とかでしょうか?