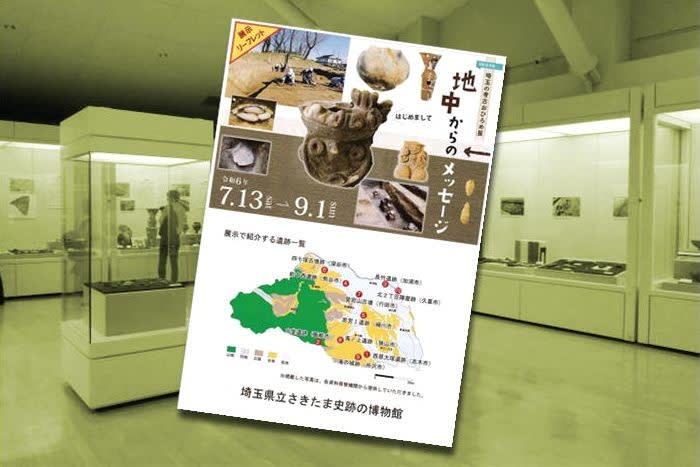

埼玉県立嵐山史跡の博物館主催ロビー展

埼玉県立嵐山史跡の博物館主催ロビー展

鎌倉街道上道の今昔 -歴史の調査と現在-

会期:令和6年9月10日(火)~10月20日(日)

会場:埼玉県立嵐山史跡の博物館ロビー(比企郡嵐山町菅谷757)

が開催されていますので観覧してきました。

なお、開催予告では「鎌倉街道の文化財」となっていましたが、内容的には同じものと思われます

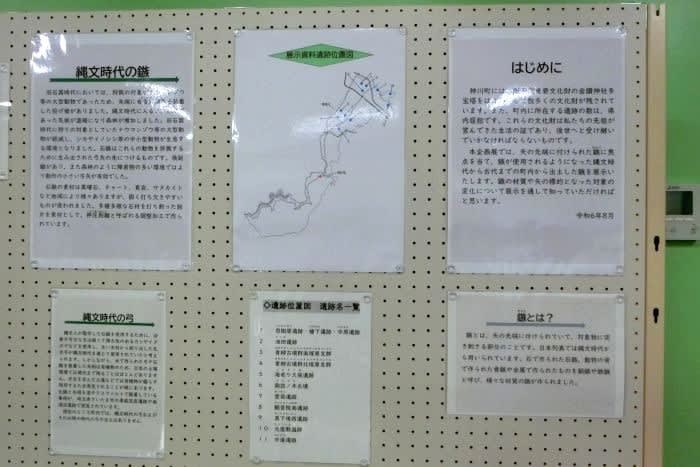

今回のロビー展の趣旨は次の通りのようです(ロビー展示場に掲示の「はじめに」(あいさつ文)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

は じ め に

鎌倉街道は、鎌倉と諸国を結ぶ道として鎌倉幕府によって整備されました。このうち「上道」は、鎌倉から埼

玉県西部の台地、丘陵地帯を抜け、北部の児玉郡から群馬県藤岡市方面へと抜けています。

埼玉県教育委員会は、昭和56年度から平成6年度にかけて「歴史の道調査」を実施しました。鎌倉街道につ

いても、いにしえの道の痕跡を辿りながら経路を推定し、沿道の記録に努めたところです。

その後、鎌倉街道上道は平成8年に文化庁「歴史の道百選」に選定され、令和4年には毛呂山町内の一部が国

の史跡に指定されました。

今回の展示は、「上道」のいくつかのポイントについて、調査当時(昭和56年ごろ)の様子と現在の様子を

写真で対比させてみました。

街の姿が急速に変化する現代において、調査から40年余りの間の間に鎌倉街道の風景がどのように変化した

か、あるいは地域の文化財いかに守り伝えられているかをご覧いただき、郷土の歴史と文化財への関心をより深

めていただければ幸いです。

令和6年9月

埼玉県立嵐山史跡の博物館

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上記趣旨に基づき、次の17件が白黒写真(昔)とカラー写真(現在)が上下に並べられています。

1 鎌倉街道本道(左)と堀兼道(右)

鎌倉街道の分岐点 所沢市泉町

2 県指定史跡 七曲井

街道沿いの古い大井戸跡 狭山市北入曽

3 県指定旧跡 堀兼の井

街道沿いの古い大井戸跡 狭山市堀兼

4 徳林寺

新田義貞・足利基氏布陣伝承地の一つ 狭山市入間川

5 八幡神社

新田義貞勧請と伝わる 狭山市入間川

6 狭山市指定史跡 影隠地蔵

鎌倉を逃れた源義高が身を潜めたとされる 狭山市柏原

7 県指定旧跡 女影原古戦場

中先代の乱での北条時行と足利直義古戦場 日高市女影

8 毛呂山町上空から北を望む

笛吹峠を経て大蔵・菅谷方面へ 毛呂山町大類以北

9 国指定史跡 鎌倉街道上道

史跡指定後の現状 毛呂山町大類

10 笛吹峠

鳩山町須江・嵐山町将軍沢

11 川越岩遠望

荒川左岸深谷市黒田から

12 川端の宝篋印塔

旧家の井戸から出土した三基分の部材 深谷市荒川

13 お茶々が井戸

街道脇の茶店伝承地の井戸 深谷市小前田

14 中郷南端の旧街道出合

旧街道の交差点 深谷市武蔵野

15 脇往還川越道の道標

寄居町用土

16 広木の庚申塔と街道跡

美里町広木

17 広木の一里塚榎

白黒写真の榎はもう無い 本庄市児玉町児玉・美里町広木

これら17件の今昔の展示写真を掲載すれば一目瞭然なのでしょうがこれは難しい問題なので、これまで

に自身が訪ね歩いて撮ってきた写真を載せておきます。

無論、17件すべてを訪ねているわけではなく、昔の写真は一つもありませんが、1,8,14,15.16を除

く12件の現在の写真です。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 県指定史跡 七曲井 2018.9.5撮影

不老川のほとりにある。中世のころで、竪堀井戸を掘る技術が確立していない頃のすり鉢状井戸の遺構。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 県指定旧跡 堀兼の井 2018.9.5撮影

七曲井と同様か?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 徳林寺 2018.8.19撮影

曹洞宗のお寺です

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 八幡神社 2018.8.19撮影

通称狭山八幡神社 社殿脇に「新田義貞駒繋ぎの松」(何代目?)があります。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 狭山市指定史跡 影隠地蔵 2020.7.16撮影

左の道路は旧鎌倉街道で、この坂は「信濃坂」と呼ばれる

現在は石の地蔵で柏原よりに立っていますが、かつては木像でしかも広瀬側に地蔵堂があり、その中に安置され

ていたとのことです。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7 県指定旧跡 女影原古戦場 2018.9.3撮影

女影原の合戦の場となったのが、現在の霞野神社周辺と言われております。そんな古戦場跡とされる霞野神社

中央にあるのは「史蹟 女影原古戦場趾 埼玉縣」と刻まれている石標

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9 国指定史跡 鎌倉街道上道 2022.11.25撮影

元は左側の林の高さであったものを掘って道を作っています 故に掘割!

毛呂山町のこの鎌倉街道上道は、小川町~寄居町に遺る鎌倉街道上道とともに文化庁選定「歴史の道百選」にも選定され

ています。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 笛吹峠 2021.12.9撮影

破線のセンターラインが切れたところが現在の鳩山町と嵐山町の境界 手前が鳩山町、奥が嵐山町

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 川越岩遠望 2016.2.8撮影

荒川の渡川地点 この辺りが浅瀬になっていることから渡し場となっていた。ロビー展での写真は左岸の深谷市

(旧花園町)黒田から撮ったものが使われていますが、この写真は反対側右岸の寄居町赤浜から撮ったもの。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 川端の宝篋印塔 2017.11.27撮影

バラバラになっていた三基の宝篋印塔の部材を二つの石塔に積み上げてあります。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 お茶々が井戸 2019.6.23撮影

深谷市小前田 (旧大里郡花園町)の荒川左岸にあります。右側が荒川。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 広木の一里塚榎 2019.5.13撮影

「平成一里塚公園」と刻まれた石が置かれています。右側の道路を挟んで本庄市児玉町児玉(旧児玉郡児玉町)

となり、ガリガリ君の赤城乳業の工場があります。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

以上、「鎌倉街道上道の今昔」ならぬ「鎌倉街道上道の今」となってしまいましたが、ロビー展は無料で

観覧できますので興味ある方は行ってみてはいかがでしょうか!

観覧日:令和6年(2024)9月10日(火)