丸岡城(霞ヶ城)

今から430余年前の天正3(1575)年、織田信長は越前の一向一揆を平定するため大軍を派遣し、当時丸岡の東北4kmの山中にあった

豊原寺を攻略し寺坊を悉く焼き払った。信長はこの恩賞として柴田勝家に越前之国を与え、北ノ庄(今の福井市)に築城を命じた。

勝家は甥の勝豊を豊原に派遣し豊原城を構えたが、翌天正4(1576)年豊原から丸岡に移り城を築いた。これが現在の丸岡城である。

勝豊以後、安井家清)、青山修理亮、同忠元、今村盛次、本多成重以下4代、有馬清純以下8代の居城を経て明治維新となった。

大正中期より昭和の初期にわたり濠は埋められ、現在は本丸と天守閣と僅かに石垣を残し城域は霞ヶ城公園となっている。

昔の城郭は五角形の広い濠を有し外郭に侍屋敷を配地し、さらに河川を利用し外濠を設け寺院民家を包容し城下町を形成していた。

丸岡城は現存する天守閣の中で最も古い建築で、外観は上層望楼を形成して通し柱がなく、一層は二階三階を支える支台をなし、屋根は二重で

内部は三階となっている。又、屋根が全部石瓦で葺かれているのが全国にも稀な特徴である。このような古調に富んだ望楼式天守閣は後の時代の

松本城、彦根城、姫路城など層塔式天守閣と比較すると、いかに城郭建築の初期のものであるかがうかがえる。昭和9年国宝に指定されたが、

昭和23年福井大震災により倒壊した。昭和25年重要文化財の指定を受け、昭和30年に修復再建された。 (「越前 丸岡城」リーフレットから引用)

現存天守12城のひとつである『丸岡城(別名 霞ヶ城)』(福井県坂井市丸岡町霞)を攻城してきました。

交通の便や、前後の行程の都合で約1時間しか城攻めの時間がありませんでしたので、見落としも多く、天守以外(資料館等)を見てくる余裕もありませんでした。

丸岡城天守(北東面)

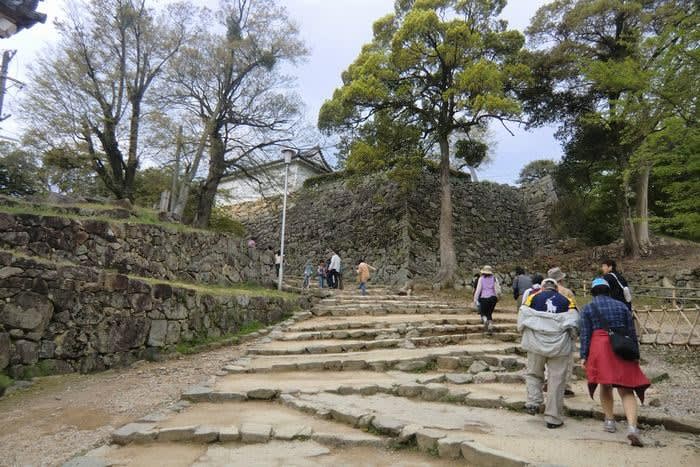

野面積みの天守台

丸岡城天守(南面)

丸岡城天守(西面)

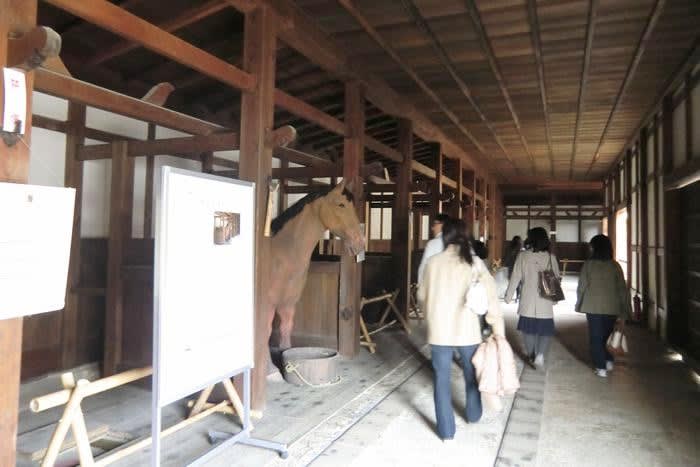

天守1階内部

天守2階内部

天守3階内部

天守3階回廊

「一筆啓上 火の用心 お仙泣かすな 馬肥やせ」の碑

余談ですが、JR北陸本線「福井」駅前から京福バスで「本丸岡行き」に乗り、40~45分で「丸岡城」停留所に。この目の前に丸岡城天守が・・・

攻城日:2012(平成24)年11月12日(月)