芭バに芭蕉の写真を追加しました。

巴 ハ・ともえ 己部

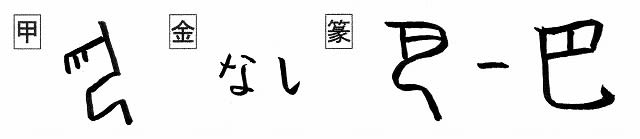

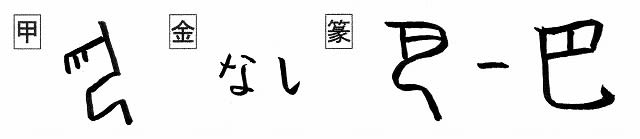

巴の異体字

巴の異体字

解字 甲骨文字は座った人の手を強調した形。しかし、意味は地名・祭祀名として使われた[甲骨文字辞典]。篆文で、扌がついた把ハ(とる・つかむ)が作られたので、巴は把の原字で手の動作を表しているものと思われる。金文の空白をへて出現した篆文は座る人の面影を残すが手の形は人の腕から右横に一が伸びた形に変化した。長い空白の間に、この文字は解釈を一変させた。[説文解字]は、「蟲むし也。或いは曰いわく、象を食らう蛇なり。象形」として大蛇とした。また、戦国時代から秦代・漢代にかけて付加執筆された「山海経センガイキョウ」には、「巴蛇ハジャ、象を食らい、三歳(年)にしてその骨を出だす」とあり、神話的な長蛇としている。こうした解釈の元には、巴の異体字の存在がある。宋代・明代に刊行された古文字の字典に掲載された巴の異体字には上記の字などがあり、これらは大蛇を彷彿とさせる字形である。巴の音符字はすべて篆文以後に成立した字であり、これらには大蛇のイメージが入り込んでいるものが多い。字形は篆文で横に伸びた一がタテ線に変化した巴になった。

巴ともえ:鞆ともに描かれた絵(漢字源より)

巴ともえ:鞆ともに描かれた絵(漢字源より)

日本で巴は渦巻き紋と解され、物が円形を描くように巡り巻くさまの勾玉のような文様をいう。その数により、一つ巴・二つ巴・三つ巴という。なお、とも(鞆)とは弓を射るとき腕に巻く革製の防具。その革に絵を描いたので「ともえ・鞆絵」という。

二つ巴

二つ巴  三つ巴

三つ巴

意味 (1)虫の名。大蛇。「巴蛇ハダ」(中国の伝承上の大蛇) (2)中国の地名。四川省の重慶一帯。「巴蜀ハショク」(巴と蜀ショク[四川省成都一帯]) (3)[国]ともえ(巴)。勾玉のような文様。「巴紋ともえもん」「巴投げ」(柔道の技のひとつ。自分の身体を仰向けにし、上の相手を足を伸ばして投げる技。二つ巴のようになることからいう) (4)外国地名の表記。「巴里パリ」「巴奈馬パナマ」

イメージ

「手の動作・大蛇」(巴・把)

大蛇がはう時に地面に腹を「ぴたりとつける」(爬・杷・耙)

「幅広で長い」大蛇(芭)

「ハの音」(琶・葩)

「同形異字」(肥)

音の変化 ハ:巴・把・爬・杷・耙・琶・葩 バ:芭 ヒ:肥

手の動作

把 ハ・とる 扌部

解字 「扌(手)+巴(手の動作)」 の会意形声。手のひらをあてて握ること。

意味 (1)とる(把る)。つかむ。にぎる。「把握ハアク」「把持ハジ」(手にしっかり持つ) (2)とって。にぎり。「把手とって」 (3)束ねたものを数える語。「二把にわ」

ぴたりとつける

爬 ハ・かく 爪部

解字 「爪(つめ)+巴(ぴたりとつける)」 の会意形声。爪をぴたりとつけて動かすこと。

意味 (1)かく(爬く)。つめでかく。「掻爬ソウハ」(かくこと。掻も爬も、かく意) (2)爪を立ててはう。はって行く。「爬行ハコウ」「爬虫類ハチュウルイ」

杷 ハ・さらい 木部

解字 「木(き)+巴(ぴたりとつける)」の会意形声。地面にぴたりとつけて土をならす木製の道具。また、穀物の実などをかきよせる道具。ハの発音で枇杷びわを表す字としても使われる。

意味 (1)さらい(杷)。田の土をならす農具。えぶり。穀物の実をかきあつめる農具。(2)「枇杷ビワ(ビハ)」に使われる字。枇杷はバラ科の常緑高木。果樹として栽培され、初夏のころ黄橙色の果実を結ぶ。

耙 ハ 耒部

耙田

耙田  而字耙

而字耙

解字 「耒(すき。ほりおこす)+巴(ぴたりとつける)」の会意形声。地面にぴたりと付けて牛馬などで引っぱり耕地を掘り起す農具。

意味 まぐわ(馬鍬)の一種。「耙田ハデン」(まぐわで田を起す)「而字耙ジジハ」(而字の形をした馬鍬)

幅広で長い

芭 バ・ハ 艸部

芭蕉(Flore of Mikawaより)

芭蕉(Flore of Mikawaより)

解字 「艸(草木)+巴(幅広で長い)」 の会意形声。幅広い長い葉を持つ芭蕉。

意味 バショウ科の多年草「芭蕉バショウ」に用いられる字。中国原産で長さ1.5㍍くらいのバナナに似た幅広い大きな葉をつける。「蕉ショウ(艸+焦)」は、焦げた色の草、の意味で伸びた葉の根元が落ちず幹に残り、こげ茶色になっていることから。「芭蕉布バショウフ」(芭蕉の繊維で織った布。沖縄および奄美大島の名産)「松尾芭蕉まつおばしょう」(江戸前期の俳人。江戸深川の自宅に芭蕉が茂り、ここを芭蕉庵と称したことから俳号とした)

ハの音

琶 ハ 玉部

解字 「琴の略体+巴(ハ)」 の形声。ハという名の琴に似た弦を張った楽器。ペルシャから伝わった楽器・ビワ(ビハ)の音訳に使われる。

意味 「琵琶ビワ(ビハ)」に用いられる字。琵ビも同じ用法。琵琶とは、弦楽器の一つで、大きなしゃもじ形の胴に4本(または5本)の弦を張り、バチで鳴らす。「琵琶法師ヒワホウシ」「琵琶湖ビワコ」(琵琶のかたちをした滋賀県にある湖)

葩 ハ・はな 艸部

解字 「艸(くさ)+白(しろ)+巴(ハ)」 の形声。「白+巴(ハ)」の皅ハは、ハという発音の白い色。これに艸(くさ)がついた葩ハは、白い花の意。ハスの花をさすと思われるが、はな・はなびらの意で用いられる。

意味 (1)はな(葩)。白く美しいはな。はなびら。「葩卉ハキ」(草花=花卉カキ)「華葩カハ」(①はな。はなびら。②法要のとき用いる散華(仏を供養するため花を撒く)の蓮の花びら。現在は紙製)(2)はなやか。

同形異字

肥 ヒ・こえる・こえ・こやす・こやし 月部にく

解字 甲骨文は坐った人の腹部に丸印を加えた形。お腹に贅肉が付くことを示す(甲骨文字小字典)。篆文でお腹の丸印がとれ肉月に代わった。腹部に肉が付き、肥っている意を表す。篆文の坐った人が楷書から巴に変化し現在に続いている。

意味 (1)こえる(肥える)。ふとる。「肥大ヒダイ」「肥満ヒマン」 (2)地味が豊か。「肥沃ヒヨク」 (3)こえ(肥)・こやす(肥やす)こやし(肥やし)。「肥料ヒリョウ」

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

巴 ハ・ともえ 己部

巴の異体字

巴の異体字解字 甲骨文字は座った人の手を強調した形。しかし、意味は地名・祭祀名として使われた[甲骨文字辞典]。篆文で、扌がついた把ハ(とる・つかむ)が作られたので、巴は把の原字で手の動作を表しているものと思われる。金文の空白をへて出現した篆文は座る人の面影を残すが手の形は人の腕から右横に一が伸びた形に変化した。長い空白の間に、この文字は解釈を一変させた。[説文解字]は、「蟲むし也。或いは曰いわく、象を食らう蛇なり。象形」として大蛇とした。また、戦国時代から秦代・漢代にかけて付加執筆された「山海経センガイキョウ」には、「巴蛇ハジャ、象を食らい、三歳(年)にしてその骨を出だす」とあり、神話的な長蛇としている。こうした解釈の元には、巴の異体字の存在がある。宋代・明代に刊行された古文字の字典に掲載された巴の異体字には上記の字などがあり、これらは大蛇を彷彿とさせる字形である。巴の音符字はすべて篆文以後に成立した字であり、これらには大蛇のイメージが入り込んでいるものが多い。字形は篆文で横に伸びた一がタテ線に変化した巴になった。

巴ともえ:鞆ともに描かれた絵(漢字源より)

巴ともえ:鞆ともに描かれた絵(漢字源より)日本で巴は渦巻き紋と解され、物が円形を描くように巡り巻くさまの勾玉のような文様をいう。その数により、一つ巴・二つ巴・三つ巴という。なお、とも(鞆)とは弓を射るとき腕に巻く革製の防具。その革に絵を描いたので「ともえ・鞆絵」という。

二つ巴

二つ巴  三つ巴

三つ巴意味 (1)虫の名。大蛇。「巴蛇ハダ」(中国の伝承上の大蛇) (2)中国の地名。四川省の重慶一帯。「巴蜀ハショク」(巴と蜀ショク[四川省成都一帯]) (3)[国]ともえ(巴)。勾玉のような文様。「巴紋ともえもん」「巴投げ」(柔道の技のひとつ。自分の身体を仰向けにし、上の相手を足を伸ばして投げる技。二つ巴のようになることからいう) (4)外国地名の表記。「巴里パリ」「巴奈馬パナマ」

イメージ

「手の動作・大蛇」(巴・把)

大蛇がはう時に地面に腹を「ぴたりとつける」(爬・杷・耙)

「幅広で長い」大蛇(芭)

「ハの音」(琶・葩)

「同形異字」(肥)

音の変化 ハ:巴・把・爬・杷・耙・琶・葩 バ:芭 ヒ:肥

手の動作

把 ハ・とる 扌部

解字 「扌(手)+巴(手の動作)」 の会意形声。手のひらをあてて握ること。

意味 (1)とる(把る)。つかむ。にぎる。「把握ハアク」「把持ハジ」(手にしっかり持つ) (2)とって。にぎり。「把手とって」 (3)束ねたものを数える語。「二把にわ」

ぴたりとつける

爬 ハ・かく 爪部

解字 「爪(つめ)+巴(ぴたりとつける)」 の会意形声。爪をぴたりとつけて動かすこと。

意味 (1)かく(爬く)。つめでかく。「掻爬ソウハ」(かくこと。掻も爬も、かく意) (2)爪を立ててはう。はって行く。「爬行ハコウ」「爬虫類ハチュウルイ」

杷 ハ・さらい 木部

解字 「木(き)+巴(ぴたりとつける)」の会意形声。地面にぴたりとつけて土をならす木製の道具。また、穀物の実などをかきよせる道具。ハの発音で枇杷びわを表す字としても使われる。

意味 (1)さらい(杷)。田の土をならす農具。えぶり。穀物の実をかきあつめる農具。(2)「枇杷ビワ(ビハ)」に使われる字。枇杷はバラ科の常緑高木。果樹として栽培され、初夏のころ黄橙色の果実を結ぶ。

耙 ハ 耒部

耙田

耙田  而字耙

而字耙解字 「耒(すき。ほりおこす)+巴(ぴたりとつける)」の会意形声。地面にぴたりと付けて牛馬などで引っぱり耕地を掘り起す農具。

意味 まぐわ(馬鍬)の一種。「耙田ハデン」(まぐわで田を起す)「而字耙ジジハ」(而字の形をした馬鍬)

幅広で長い

芭 バ・ハ 艸部

芭蕉(Flore of Mikawaより)

芭蕉(Flore of Mikawaより)解字 「艸(草木)+巴(幅広で長い)」 の会意形声。幅広い長い葉を持つ芭蕉。

意味 バショウ科の多年草「芭蕉バショウ」に用いられる字。中国原産で長さ1.5㍍くらいのバナナに似た幅広い大きな葉をつける。「蕉ショウ(艸+焦)」は、焦げた色の草、の意味で伸びた葉の根元が落ちず幹に残り、こげ茶色になっていることから。「芭蕉布バショウフ」(芭蕉の繊維で織った布。沖縄および奄美大島の名産)「松尾芭蕉まつおばしょう」(江戸前期の俳人。江戸深川の自宅に芭蕉が茂り、ここを芭蕉庵と称したことから俳号とした)

ハの音

琶 ハ 玉部

解字 「琴の略体+巴(ハ)」 の形声。ハという名の琴に似た弦を張った楽器。ペルシャから伝わった楽器・ビワ(ビハ)の音訳に使われる。

意味 「琵琶ビワ(ビハ)」に用いられる字。琵ビも同じ用法。琵琶とは、弦楽器の一つで、大きなしゃもじ形の胴に4本(または5本)の弦を張り、バチで鳴らす。「琵琶法師ヒワホウシ」「琵琶湖ビワコ」(琵琶のかたちをした滋賀県にある湖)

葩 ハ・はな 艸部

解字 「艸(くさ)+白(しろ)+巴(ハ)」 の形声。「白+巴(ハ)」の皅ハは、ハという発音の白い色。これに艸(くさ)がついた葩ハは、白い花の意。ハスの花をさすと思われるが、はな・はなびらの意で用いられる。

意味 (1)はな(葩)。白く美しいはな。はなびら。「葩卉ハキ」(草花=花卉カキ)「華葩カハ」(①はな。はなびら。②法要のとき用いる散華(仏を供養するため花を撒く)の蓮の花びら。現在は紙製)(2)はなやか。

同形異字

肥 ヒ・こえる・こえ・こやす・こやし 月部にく

解字 甲骨文は坐った人の腹部に丸印を加えた形。お腹に贅肉が付くことを示す(甲骨文字小字典)。篆文でお腹の丸印がとれ肉月に代わった。腹部に肉が付き、肥っている意を表す。篆文の坐った人が楷書から巴に変化し現在に続いている。

意味 (1)こえる(肥える)。ふとる。「肥大ヒダイ」「肥満ヒマン」 (2)地味が豊か。「肥沃ヒヨク」 (3)こえ(肥)・こやす(肥やす)こやし(肥やし)。「肥料ヒリョウ」

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。