改訂しました。

具 グ・そなわる・そなえる ハ部

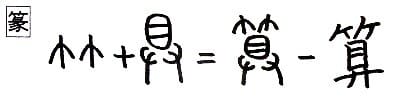

解字 甲骨文は「鼎(かなえ)+両手」の会意。両手で鼎を奉じる形。「そなえる」や「うつわ」の意味であるが、甲骨文字の意味は祭祀名となっている[甲骨文字辞典]。金文は鼎の上部が目に略された形で意味は、①量詞(例:一具)、②ともに(=倶)[簡明金文詞典]。篆文は鼎が目に簡略化され、[説文解字]は「共(=供)え置く也(なり)」とする。鼎は儀礼のときの器であり鼎を奉ずることにより、儀礼の祭具一式すべてがそなわっていることを示す。目が下までつながった旧字を経て、新字体は目が分離した具に変化する。

意味 (1)そなわる(具わる)。そなえる。「具備グビ」 (2)そろっているもの。そなえつけの器物。「道具ドウグ」「玩具ガング」 (3)つぶさに(具に)。くわしい。「具体的グタイテキ」

イメージ

「そなわる・そろう」(具・倶・颶)

「形声字」(惧)

音の変化 グ・ク:具・倶・惧・颶

そなわる・そろう

倶[俱] ク・グ イ部

解字 「イ(ひと)+具の旧字(そろう)」の会意形声。人がそろうこと。ともに・つれだつ意となる。正字は俱だが、新字体に準じた倶が通用する。

意味 (1)つれだつ。ともに(倶に)。いっしょに。「不倶フグ」(ともにせず)「不倶戴天フグタイテン」(倶に天をいただかず。この世に一緒に生存しない。敵(てき・かたき)の前につける)「倶発グハツ」(一時に発生する)「倶生神クショウジン」(<仏>人の一生をともに行動する神) (2)梵語や外国語の音訳字。「倶楽部クラブ」(英語clubの音訳語)

颶 グ 風部

解字 「風(かぜ)+具の旧字(そろう)」の会意形声。勢いのそろった強い風。以前の気象用語として使われた字。

意味 暴風。つむじかぜ。はやて。「颶風グフウ」(①暴風。強風。②熱帯性低気圧の旧称)

形声字

惧 ク・グ・おそれる 忄部

解字 「忄(心)+具の旧字(ク)」の形声。クは瞿ク(おどろく)に通じ、驚いたり恐れる心の状態。瞿は、「目二つ(きょろきょろする)+隹(とり)」の会意で、鳥が目をきょろきょろさせることで、落ち着かない状態を表わす。惧クは懼クの俗字で、日本では「危惧」のときはこの字を使うのが一般的である。新指定の常用漢字のため旧字のままだが、右辺を具と表記しても可。

意味 おそれる(惧れる)。「危惧キグ」「憂惧ユウグ」

算 サン <かぞえる>

算 サン・かぞえる 竹部

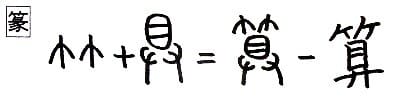

解字 篆文は「竹(たけ)+具(そろいもの)」の会意。竹製のそろった道具の意で算木のこと。現代字は下部が「廾」に変化した算となった。昔の計算は、短い割竹をいくつも用意しておき、それをタテや横に組み合わせて並べることにより数を表わし、その配列を動かすことで加減乗除などの計算を行なった。

意味 (1)かぞえる(算える)。「計算ケイサン」「算定サンテイ」 (2)はかる。はかりごと。もくろむ。損得を考える。「打算ダサン」「清算セイサン」(3)数えるのに用いる細い竹や木の棒。「算木サンギ」

イメージ

「かぞえる・もくろむ」(算・簒)

算木が「そろう」(纂)

音の変化 サン:算・簒・纂

かぞえる・もくろむ

簒 サン・うばう 竹部

解字 篆文は「ム(=私の略体)+算(もくろむ)」の会意形声。自分のもの(私)にしようともくろんで、うばいとること。現代字は算の下部が廾⇒大に変化した。注:簒下部のムの左にノが付いていますが、この字は俗字とされています。正字はノがありません。私のパソコンでは正字が表示されませんでした。

意味 うばう(簒う)。うばいとる。「簒奪サンダツ」(君主を滅ぼして位をうばう)「簒位サンイ」(君主の位をうばいとる=簒奪)「簒弑サンシ」(君主を殺して地位をうばう)

そろう

纂 サン・あつめる 糸部

解字 篆文は「糸+算(そろう)」の会意形声。文章が書かれた竹簡をあつめそろえて、糸で綴じてまとめること。現代字は算の下部が廾⇒大に変化した。

意味 (1)あつめる(纂める)。あつめて整理しまとめる。書物を編集する。「纂次サンジ」(集めて順序をつける)「編纂ヘンサン」(材料を集め整理し書物を作り上げる)「纂述サンジュツ」(材料を集め文章に著わす) (2)つぐ。うけつぐ。「纂承サンショウ」(うけつぐ)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

具 グ・そなわる・そなえる ハ部

解字 甲骨文は「鼎(かなえ)+両手」の会意。両手で鼎を奉じる形。「そなえる」や「うつわ」の意味であるが、甲骨文字の意味は祭祀名となっている[甲骨文字辞典]。金文は鼎の上部が目に略された形で意味は、①量詞(例:一具)、②ともに(=倶)[簡明金文詞典]。篆文は鼎が目に簡略化され、[説文解字]は「共(=供)え置く也(なり)」とする。鼎は儀礼のときの器であり鼎を奉ずることにより、儀礼の祭具一式すべてがそなわっていることを示す。目が下までつながった旧字を経て、新字体は目が分離した具に変化する。

意味 (1)そなわる(具わる)。そなえる。「具備グビ」 (2)そろっているもの。そなえつけの器物。「道具ドウグ」「玩具ガング」 (3)つぶさに(具に)。くわしい。「具体的グタイテキ」

イメージ

「そなわる・そろう」(具・倶・颶)

「形声字」(惧)

音の変化 グ・ク:具・倶・惧・颶

そなわる・そろう

倶[俱] ク・グ イ部

解字 「イ(ひと)+具の旧字(そろう)」の会意形声。人がそろうこと。ともに・つれだつ意となる。正字は俱だが、新字体に準じた倶が通用する。

意味 (1)つれだつ。ともに(倶に)。いっしょに。「不倶フグ」(ともにせず)「不倶戴天フグタイテン」(倶に天をいただかず。この世に一緒に生存しない。敵(てき・かたき)の前につける)「倶発グハツ」(一時に発生する)「倶生神クショウジン」(<仏>人の一生をともに行動する神) (2)梵語や外国語の音訳字。「倶楽部クラブ」(英語clubの音訳語)

颶 グ 風部

解字 「風(かぜ)+具の旧字(そろう)」の会意形声。勢いのそろった強い風。以前の気象用語として使われた字。

意味 暴風。つむじかぜ。はやて。「颶風グフウ」(①暴風。強風。②熱帯性低気圧の旧称)

形声字

惧 ク・グ・おそれる 忄部

解字 「忄(心)+具の旧字(ク)」の形声。クは瞿ク(おどろく)に通じ、驚いたり恐れる心の状態。瞿は、「目二つ(きょろきょろする)+隹(とり)」の会意で、鳥が目をきょろきょろさせることで、落ち着かない状態を表わす。惧クは懼クの俗字で、日本では「危惧」のときはこの字を使うのが一般的である。新指定の常用漢字のため旧字のままだが、右辺を具と表記しても可。

意味 おそれる(惧れる)。「危惧キグ」「憂惧ユウグ」

算 サン <かぞえる>

算 サン・かぞえる 竹部

解字 篆文は「竹(たけ)+具(そろいもの)」の会意。竹製のそろった道具の意で算木のこと。現代字は下部が「廾」に変化した算となった。昔の計算は、短い割竹をいくつも用意しておき、それをタテや横に組み合わせて並べることにより数を表わし、その配列を動かすことで加減乗除などの計算を行なった。

意味 (1)かぞえる(算える)。「計算ケイサン」「算定サンテイ」 (2)はかる。はかりごと。もくろむ。損得を考える。「打算ダサン」「清算セイサン」(3)数えるのに用いる細い竹や木の棒。「算木サンギ」

イメージ

「かぞえる・もくろむ」(算・簒)

算木が「そろう」(纂)

音の変化 サン:算・簒・纂

かぞえる・もくろむ

簒 サン・うばう 竹部

解字 篆文は「ム(=私の略体)+算(もくろむ)」の会意形声。自分のもの(私)にしようともくろんで、うばいとること。現代字は算の下部が廾⇒大に変化した。注:簒下部のムの左にノが付いていますが、この字は俗字とされています。正字はノがありません。私のパソコンでは正字が表示されませんでした。

意味 うばう(簒う)。うばいとる。「簒奪サンダツ」(君主を滅ぼして位をうばう)「簒位サンイ」(君主の位をうばいとる=簒奪)「簒弑サンシ」(君主を殺して地位をうばう)

そろう

纂 サン・あつめる 糸部

解字 篆文は「糸+算(そろう)」の会意形声。文章が書かれた竹簡をあつめそろえて、糸で綴じてまとめること。現代字は算の下部が廾⇒大に変化した。

意味 (1)あつめる(纂める)。あつめて整理しまとめる。書物を編集する。「纂次サンジ」(集めて順序をつける)「編纂ヘンサン」(材料を集め整理し書物を作り上げる)「纂述サンジュツ」(材料を集め文章に著わす) (2)つぐ。うけつぐ。「纂承サンショウ」(うけつぐ)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。