斗 ト <ひしゃくからマスへ>

斗 ト・ます 斗部とます dòu・dǒu

上は斗ト、下は升ショウ

解字 斗の甲骨文は、下の甲骨文の升(柄杓の形)から中身の液体(一点)と、こぼれる液体を表す二点を取ったかたちの象形。金文も升は中に入っている液体(点)があるのに対し、斗は点がない。篆文は升の篆文から一画少ない形だが、隷書(漢代)への変化をへて、さらに楷書は斗になった。意味は升の10倍の容積を表す。また、もとが柄のあるひしゃくの形の象形のため、北斗七星は、その七つの星の配置が「ひしゃく」の形をしているところから名づけられた。

① ②

②

①春秋時代の銅斗。この時代は柄がついている(湖北省宜城市博物館所蔵)②一斗枡(いっとます)と手前の一合枡・桝かき棒(関ケ原町歴史民俗資料館蔵)

時代や国で違う斗の容量

1斗は10升、1升は10合という関係は、日本でも中国でも同じである。しかし、実際の容量は国によりまた時代によって変化している。ウィキペディアの「斗」によると、日本では明治24年に1升=約1.8リットルと定められたので、1斗は18リットルとなる。(なお日本の奈良時代の1升は現在の1升の0.4升にあたると澤田吾一氏が推定している。したがって1斗は0.4升×10=4升=7.2リットル)

一方、中国では現在、1升=1リットルと定められているので、1斗は10リットルとなる。しかし、時代によって変遷し、周代は1斗が1.94リットル、⇒秦代3.43リットル⇒後漢1.98リットル、⇒魏・西晋2.02リットル⇒隋・唐5.94リットル⇒明代10.74リットルとなっている(以上、ウィキペディア)。したがって中国の古代文献の斗は、今の日本の斗(18リットル)でなく、隋唐の前は、1斗が約2リットル(日本の1升程度)で換算する必要がある。中国古代の「斗酒トシュ」は日本の1升酒の感覚であろう。

意味 (1)容量の単位。1斗は18リットル(明治24年以降の日本)。(2)とます(斗)。ます(斗)。液体や穀物を量る器。もと柄があったが、漢以降はなくなった。「斗量トリョウ」(ますで量る)「斗掻(とか)き」(升に盛った米などを平らにならす棒)「斗酒隻鶏トシュセキケイ」(1斗の酒と1羽の鶏。魏の曹操が友人の墓を祭った時の供物)「斗酒百篇トシュヒャッペン」(1斗酒を飲みながらたくさんの詩をつくること)(3)ひしゃく。(4)ひしゃくの形をしたもの。「北斗七星ホクトシチセイ」(天の北極につらなる大熊座の柄杓形の七つ星)

参考 斗は部首「斗と・とます」になる。漢字の右辺について「ひしゃく」の意味を表す。常用漢字で3字、『新漢語林』で11字が収録されている。主な字は以下のとおり。

斗(部首):紫色は常用漢字

斡アツ・めぐる(斗+倝の会意)

魁カイ・さきがけ(斗+音符「鬼キ⇒カイ」)

斜シャ・ななめ(斗+音符「余ヨ⇒シャ」)

斟シン・くむ(斗+音符「甚ジン」)

料リョウ・はかる(斗+米の会意)

イメージ

「ひしゃく・ます」(斗・蚪・料)

音の変化 ト:斗・蚪 リョウ:料

ひしゃく・ます

蚪 ト・トウ 虫部 dǒu

解字 「虫(むし)+斗(ひしゃく)」 の会意形声。ひしゃくの形に似た虫(両生類)のオタマジャクシ。春秋時代の銅蚪トは、柄がつき下部が丸いかたちをしており、ひっくり返した形は、おたまじゃくしの頭と尾に似ている。

オタマジャクシ(「オタマジャクシの上手な飼い方」より)

意味 「蝌蚪カト」(おたまじゃくし)に用いられる字。蝌カも、おたまじゃくしの意。「蝌蚪文字カトモジ」(中国の古代文字のひとつ。その書体がおたまじゃくしに似ている)

料 リョウ・はかる 斗部 liào

解字 「米(こめ)+斗(ます)」の会意。穀物をざらざらと斗(ます)に落とし入れてかさを量ること。

意味 (1)はかる(料る)。「料金リョウキン」(はかった量に見合うお金)(2)おしはかる。「料簡リョウケン」(推しはかり考えをめぐらす)(3)もとになるもの。「衣料イリョウ」「材料ザイリョウ」「料理リョウリ」(材料を調理すること)

<参考>

魁 カイ・さきがけ 鬼部 kuí

解字 「斗(ひしゃく)+鬼(=傀キ。おおきい)」の会意形声。音符は鬼キ⇒カイ。大きな柄杓(ひしゃく)の意。大きな柄杓から天空の柄杓である大熊座の北斗七星に当て、特に枡の部分にあたる4つの星をいう。また、枡の部分の第一星を魁星カイセイと呼んだことから、さきがけの意となった。さきがけは先頭に立つ意であり、かしら・首領、すぐれる意となる。

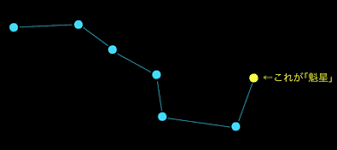

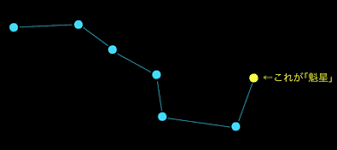

北斗七星

北斗七星

意味 (1)大きなひしゃく。(2)おおきい。(3)北斗七星。「天魁テンカイ」(北斗七星)「魁星カイセイ」(北斗七星の第一星)(4)さきがけ(魁)。先頭に立つ。(5)かしら(魁)。首領。「首魁シュカイ」(6)すぐれたもの。「魁士カイシ」(すぐれた男子)

※この字の音符は「鬼キ⇒カイ」であるが参考のため重出した。

升ショウ <ひしゃくからマスへ その2>

升 ショウ・ます 十部 shēng

解字 甲骨文の升(柄杓ひしゃくの形)は中身の液体(一点)と、こぼれる液体二点を描いたかたちの象形。金文は中に入っている液体(点)を入れている。篆文以降は特異な変化をし、隷書(漢代)をへて現代字は升になった。升は柄杓(ひしゃく)の象形から変化したかたちで、容量の単位を表す。

升は中国・日本とも柄のないマスの意となっており、1升の容量は時代によって変遷があるが、10合が1升、10升が1斗となる比率は変わらない。升はもと柄杓の意味であり、液体などを中に入れてすくいあげるので、中国で「あがる・のぼる」意で使われ、昇の原字。

升の本来の形である柄杓(ネットのアンティーク商品より)

中国清代の升(ます)(中国のネットから)

http://www.360doc.com/content/20/0715/10/15449255_924337784.shtml#google_vignette

意味 (1)ます(升)。(2)物の容量や容積をはかる器。現代日本の1升は約1.8リットル。「升目ますめ」(①升ではかった量。②格子状のかたち)「升酒ますざけ」「升席ますせき」(四角に仕切った見物席)(3)容積の単位。1升は10合。(4)のぼる。あがる。「上升ジョウショウ」(=上昇)

イメージ

「ます・容量の単位」(升・枡・呏)

ひしゃくは物を中に入れてすくいあげるので「あがる」(昇・陞)

音の変化 ショウ:升・昇・陞 ます:枡 ガロン:呏

ます・容量の単位

枡<国字> ます 木部 shēng

解字 「木(き)+升(ます・容量の単位)」 の会意。容量の単位である木製のます。

意味 (1)ます(枡)。容量をはかる正方形の器。(2)ます(枡)のかたち。「枡形ますがた」(①枡のような四角い形。②城の一の門と二の門の間の四角い空き地。敵の進撃をにぶらせる。)「枡席ますせき」(四角に仕切った見物席=升席)

呏 ガロン 口部 shēng

解字 「口(くちまね)+升(容量の単位)」の会意。容量の単位である升ショウの英語・ガロン(gallon)を口まねした字。

意味 ガロン(呏)。ヤード・ポンド方法の体積の単位。1ガロンはイギリスで約4.5リットル、アメリカと日本で約3.8リットル。

あがる

昇 ショウ・のぼる 日部 shēng

解字 「日(太陽)+升(あがる)」 の会意形声。日が上にあがる意。

意味 (1)のぼる(昇る)。上にあがる。「上昇ジョウショウ」「昇天ショウテン」「昇仙ショウセン」(天にのぼって仙人になる)「昇華ショウカ」(①個体が直接に気体になること。②欲求が芸術的・宗教的活動に置き換わること) (2)官位や序列があがる。「昇進ショウシン」「昇格ショウカク」(3)高い状態で平らか。「昇平ショウヘイ」(世の中がおだやかに治まる)

陞 ショウ・のぼる 阝部 shēng

解字 「阝(階段)+升(あがる)+土(地上)」の会意形声。阝(こざと)は丘と階段の意味があるが、ここでは階段の意。陞は地上から階段をのぼる意。

意味 (1)のぼる(陞る)。高いところへあがる。あげる。上へ進む。「陞降ショウコウ」(のぼりくだり=昇降)「陞車ショウシャ」(車にのぼる)(2)昇格する。官位がのぼる。「陞叙ショウジョ」(上級の官位に叙せられる=昇叙)「陞官ショウカン」(昇任)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。

斗 ト・ます 斗部とます dòu・dǒu

上は斗ト、下は升ショウ

解字 斗の甲骨文は、下の甲骨文の升(柄杓の形)から中身の液体(一点)と、こぼれる液体を表す二点を取ったかたちの象形。金文も升は中に入っている液体(点)があるのに対し、斗は点がない。篆文は升の篆文から一画少ない形だが、隷書(漢代)への変化をへて、さらに楷書は斗になった。意味は升の10倍の容積を表す。また、もとが柄のあるひしゃくの形の象形のため、北斗七星は、その七つの星の配置が「ひしゃく」の形をしているところから名づけられた。

①

②

②

①春秋時代の銅斗。この時代は柄がついている(湖北省宜城市博物館所蔵)②一斗枡(いっとます)と手前の一合枡・桝かき棒(関ケ原町歴史民俗資料館蔵)

時代や国で違う斗の容量

1斗は10升、1升は10合という関係は、日本でも中国でも同じである。しかし、実際の容量は国によりまた時代によって変化している。ウィキペディアの「斗」によると、日本では明治24年に1升=約1.8リットルと定められたので、1斗は18リットルとなる。(なお日本の奈良時代の1升は現在の1升の0.4升にあたると澤田吾一氏が推定している。したがって1斗は0.4升×10=4升=7.2リットル)

一方、中国では現在、1升=1リットルと定められているので、1斗は10リットルとなる。しかし、時代によって変遷し、周代は1斗が1.94リットル、⇒秦代3.43リットル⇒後漢1.98リットル、⇒魏・西晋2.02リットル⇒隋・唐5.94リットル⇒明代10.74リットルとなっている(以上、ウィキペディア)。したがって中国の古代文献の斗は、今の日本の斗(18リットル)でなく、隋唐の前は、1斗が約2リットル(日本の1升程度)で換算する必要がある。中国古代の「斗酒トシュ」は日本の1升酒の感覚であろう。

意味 (1)容量の単位。1斗は18リットル(明治24年以降の日本)。(2)とます(斗)。ます(斗)。液体や穀物を量る器。もと柄があったが、漢以降はなくなった。「斗量トリョウ」(ますで量る)「斗掻(とか)き」(升に盛った米などを平らにならす棒)「斗酒隻鶏トシュセキケイ」(1斗の酒と1羽の鶏。魏の曹操が友人の墓を祭った時の供物)「斗酒百篇トシュヒャッペン」(1斗酒を飲みながらたくさんの詩をつくること)(3)ひしゃく。(4)ひしゃくの形をしたもの。「北斗七星ホクトシチセイ」(天の北極につらなる大熊座の柄杓形の七つ星)

参考 斗は部首「斗と・とます」になる。漢字の右辺について「ひしゃく」の意味を表す。常用漢字で3字、『新漢語林』で11字が収録されている。主な字は以下のとおり。

斗(部首):紫色は常用漢字

斡アツ・めぐる(斗+倝の会意)

魁カイ・さきがけ(斗+音符「鬼キ⇒カイ」)

斜シャ・ななめ(斗+音符「余ヨ⇒シャ」)

斟シン・くむ(斗+音符「甚ジン」)

料リョウ・はかる(斗+米の会意)

イメージ

「ひしゃく・ます」(斗・蚪・料)

音の変化 ト:斗・蚪 リョウ:料

ひしゃく・ます

蚪 ト・トウ 虫部 dǒu

解字 「虫(むし)+斗(ひしゃく)」 の会意形声。ひしゃくの形に似た虫(両生類)のオタマジャクシ。春秋時代の銅蚪トは、柄がつき下部が丸いかたちをしており、ひっくり返した形は、おたまじゃくしの頭と尾に似ている。

オタマジャクシ(「オタマジャクシの上手な飼い方」より)

意味 「蝌蚪カト」(おたまじゃくし)に用いられる字。蝌カも、おたまじゃくしの意。「蝌蚪文字カトモジ」(中国の古代文字のひとつ。その書体がおたまじゃくしに似ている)

料 リョウ・はかる 斗部 liào

解字 「米(こめ)+斗(ます)」の会意。穀物をざらざらと斗(ます)に落とし入れてかさを量ること。

意味 (1)はかる(料る)。「料金リョウキン」(はかった量に見合うお金)(2)おしはかる。「料簡リョウケン」(推しはかり考えをめぐらす)(3)もとになるもの。「衣料イリョウ」「材料ザイリョウ」「料理リョウリ」(材料を調理すること)

<参考>

魁 カイ・さきがけ 鬼部 kuí

解字 「斗(ひしゃく)+鬼(=傀キ。おおきい)」の会意形声。音符は鬼キ⇒カイ。大きな柄杓(ひしゃく)の意。大きな柄杓から天空の柄杓である大熊座の北斗七星に当て、特に枡の部分にあたる4つの星をいう。また、枡の部分の第一星を魁星カイセイと呼んだことから、さきがけの意となった。さきがけは先頭に立つ意であり、かしら・首領、すぐれる意となる。

北斗七星

北斗七星意味 (1)大きなひしゃく。(2)おおきい。(3)北斗七星。「天魁テンカイ」(北斗七星)「魁星カイセイ」(北斗七星の第一星)(4)さきがけ(魁)。先頭に立つ。(5)かしら(魁)。首領。「首魁シュカイ」(6)すぐれたもの。「魁士カイシ」(すぐれた男子)

※この字の音符は「鬼キ⇒カイ」であるが参考のため重出した。

升ショウ <ひしゃくからマスへ その2>

升 ショウ・ます 十部 shēng

解字 甲骨文の升(柄杓ひしゃくの形)は中身の液体(一点)と、こぼれる液体二点を描いたかたちの象形。金文は中に入っている液体(点)を入れている。篆文以降は特異な変化をし、隷書(漢代)をへて現代字は升になった。升は柄杓(ひしゃく)の象形から変化したかたちで、容量の単位を表す。

升は中国・日本とも柄のないマスの意となっており、1升の容量は時代によって変遷があるが、10合が1升、10升が1斗となる比率は変わらない。升はもと柄杓の意味であり、液体などを中に入れてすくいあげるので、中国で「あがる・のぼる」意で使われ、昇の原字。

升の本来の形である柄杓(ネットのアンティーク商品より)

中国清代の升(ます)(中国のネットから)

http://www.360doc.com/content/20/0715/10/15449255_924337784.shtml#google_vignette

意味 (1)ます(升)。(2)物の容量や容積をはかる器。現代日本の1升は約1.8リットル。「升目ますめ」(①升ではかった量。②格子状のかたち)「升酒ますざけ」「升席ますせき」(四角に仕切った見物席)(3)容積の単位。1升は10合。(4)のぼる。あがる。「上升ジョウショウ」(=上昇)

イメージ

「ます・容量の単位」(升・枡・呏)

ひしゃくは物を中に入れてすくいあげるので「あがる」(昇・陞)

音の変化 ショウ:升・昇・陞 ます:枡 ガロン:呏

ます・容量の単位

枡<国字> ます 木部 shēng

解字 「木(き)+升(ます・容量の単位)」 の会意。容量の単位である木製のます。

意味 (1)ます(枡)。容量をはかる正方形の器。(2)ます(枡)のかたち。「枡形ますがた」(①枡のような四角い形。②城の一の門と二の門の間の四角い空き地。敵の進撃をにぶらせる。)「枡席ますせき」(四角に仕切った見物席=升席)

呏 ガロン 口部 shēng

解字 「口(くちまね)+升(容量の単位)」の会意。容量の単位である升ショウの英語・ガロン(gallon)を口まねした字。

意味 ガロン(呏)。ヤード・ポンド方法の体積の単位。1ガロンはイギリスで約4.5リットル、アメリカと日本で約3.8リットル。

あがる

昇 ショウ・のぼる 日部 shēng

解字 「日(太陽)+升(あがる)」 の会意形声。日が上にあがる意。

意味 (1)のぼる(昇る)。上にあがる。「上昇ジョウショウ」「昇天ショウテン」「昇仙ショウセン」(天にのぼって仙人になる)「昇華ショウカ」(①個体が直接に気体になること。②欲求が芸術的・宗教的活動に置き換わること) (2)官位や序列があがる。「昇進ショウシン」「昇格ショウカク」(3)高い状態で平らか。「昇平ショウヘイ」(世の中がおだやかに治まる)

陞 ショウ・のぼる 阝部 shēng

解字 「阝(階段)+升(あがる)+土(地上)」の会意形声。阝(こざと)は丘と階段の意味があるが、ここでは階段の意。陞は地上から階段をのぼる意。

意味 (1)のぼる(陞る)。高いところへあがる。あげる。上へ進む。「陞降ショウコウ」(のぼりくだり=昇降)「陞車ショウシャ」(車にのぼる)(2)昇格する。官位がのぼる。「陞叙ショウジョ」(上級の官位に叙せられる=昇叙)「陞官ショウカン」(昇任)

<紫色は常用漢字>

バックナンバーの検索方法

※一般の検索サイト(グーグル・ヤフーなど)で、「漢字の音符」と入れてから、調べたい漢字1字を入力して検索すると、その漢字の音符ページが上位で表示されます。