昨日の夜は、結局厚木は雪になることはなく、今朝はそんな予報が出ていたのが嘘のようなどっピーカンなお天気となりました。ただ、久しぶりに雨が降ったこともあって、だいぶ空気が潤っているようにも感じました。

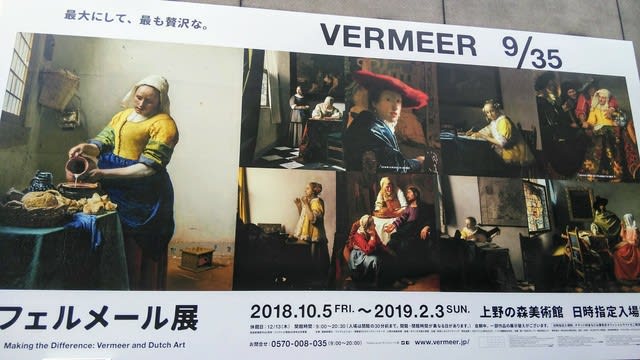

さて、今日は上野で開催されている《フェルメール展》を鑑賞しに上野の森美術館にやって来ました。全世界に35点しか現存していないというオランダの画家ヨハネス・フェルメールの作品のうち、何と9点もの作品が日本で一堂に会するというとんでもない展覧会なので、これは是非とも押さえておかねば!とやって来たわけです。

今回ユニークなのは、チケットのシステムです。通常だと人気の展覧会なら長〜い列を成して何時間もかかってチンタラチンタラ進みながら、うんざりした頃にようやく美術館の入り口にたどり着くのですが、今回は『日時指定入場制』というチケットの販売方法がとられました。チケットに予め入場する時間が6パターンに分けて決められていて、その時間帯に来れば比較的並ばずに入れるという、ある意味画期的な方法が採られました。だからと言って入換制ではなく、入場後は閉館時間まで制限無く鑑賞できます。

また、通常なら¥520程徴収される音声ガイド機のレンタルが、何と無料サービスとなっていました。これももしかしたら、入場を時間帯で制限したからこそ可能になったのかも知れません。

どれも名品なのですが、敢えて今回の目玉となったのは看板の一番左に写っている《牛乳を注ぐ女》(アムステルダム国立美術館蔵)です。明るい光が窓から差し込む台所で、一人の女性が固くなったパンを器に入れて牛乳を注いでいます。注がれる牛乳以外は全て静寂に包まれている一瞬を切り取った、ある意味写真的とも言える作品です。

フェルメールの作品の特徴は、何と言ってもウルトラマリンを使った青の表現と、恐らく西洋絵画史上初めて光を捉えたということです。

17世紀当時、青い絵具と言えばウルトラマリンでした。これはアフガニスタンで採掘されたラピスラズリを粉砕したもので、当時もウルトラマリン1gと金1gが同じ価値で取引されていたといいます。それはそうでしょう、要はカンヴァスに油で溶いた宝石を塗っていることになるわけですから…。なので、それまでの西洋絵画で青が使えるのはキリストのマントや聖母マリアのガウンといった聖人の装束等に限られていました。それをフェルメールは、台所に立つ使用人の腰巻きに使ってしまったのですから、どれだけぶっ飛んだことをしていたのかが想像できます。

光の捉え方という点については、本格的に光を取り入れた絵画が隆盛したのはいわゆる印象派の時代と言われていますが、フェルメールは印象派の何百年も前にカメラ・オブスキュラ(今で言うピンホールカメラのような簡易写真機)を使って、家具や人物に当たる光をカンヴァスに描き出すことに成功しました。

実はフェルメールは、今では信じ難いことながら亡くなって暫くはほぼ忘れられた存在でした。しかし、その光に満ち溢れた作品が、印象派の画家達に

「自分達がやろうとしていることを、既に200年以上前に手がけていたオランダの画家がいた!」

と驚きをもって再発見され、一躍脚光を浴びるようになったのです。このあたりの経緯は音楽の世界でも、例えばバッハがメンデルスゾーンによって《マタイ受難曲》が蘇演されるまで、《インヴェンション》や《平均律クラヴィーア》といった一部の鍵盤楽器作品以外の殆どが80年以上世の中から忘れられていたことと似ているかも知れません(しかも、インヴェンションや平均律は音楽作品としてより教則本的な扱いを受けていました)。

その他には、看板の《牛乳を注ぐ女》の右隣の上から《手紙を書く婦人と召使い》(アイルランドナショナルギャラリー)、《真珠の首飾りの女》(ベルリン国立美術館)、《赤い帽子の女》(ワシントンナショナルギャラリー)、《マルタとマリアの家のキリスト》(スコットランドナショナルギャラリー)、《手紙を書く女》(ワシントンナショナルギャラリー)、《リュートを調弦する女》(ニューヨークメトロポリタン美術館)、《ワイングラス》(ベルリン国立美術館)、《遣り手婆(取り持ち女)》(ドレスデン国立古典絵画館)といった作品が来日していました。ただ、《赤い帽子の女》は昨年の末頃までの期間限定展示で観られませんでしたが、それに替わって年明けから《遣り手婆》が追加出展されたとのことでした。何とも贅沢なことです。

また、今回来日したフェルメールの作品は、全ての作品が『フェルメールルーム』と名付けられた一つ一つの部屋に、その内装に見合った作品が一つずつ飾られています。それは恐らくフェルメール自身ですら見たことのない光景でしょうが、こうした展示法が取られることで、フェルメールが生きた時代の空気感を共有するような不思議な感覚に浸りながら鑑賞することができました。

勿論、会場にはフェルメールだけでなく、同時代を生きたピーテル・デ・ホーホやヤン・ステーンといった画家の作品も展示され、中世オランダ絵画の流れを見てとることができます。かなり魅力的な展覧会でした。

この展覧会は今月26日から場所を大阪市立美術館に移します。その時には展示作品数が6つに減るのですが、その中に私が大好きな《恋文》(アムステルダム国立美術館蔵)が来るそうなのです!

う〜ん…行っちゃおうかしら…と、今でも心が揺れています。

でも、今回は今回で十分にフェルメールの世界を堪能することが出来ました。あと二日しかありませんが、チケットの残り状況は電話でも確認できるようですので、上野の森美術館に問い合わせてみては如何でしょうか。

さて、今日は上野で開催されている《フェルメール展》を鑑賞しに上野の森美術館にやって来ました。全世界に35点しか現存していないというオランダの画家ヨハネス・フェルメールの作品のうち、何と9点もの作品が日本で一堂に会するというとんでもない展覧会なので、これは是非とも押さえておかねば!とやって来たわけです。

今回ユニークなのは、チケットのシステムです。通常だと人気の展覧会なら長〜い列を成して何時間もかかってチンタラチンタラ進みながら、うんざりした頃にようやく美術館の入り口にたどり着くのですが、今回は『日時指定入場制』というチケットの販売方法がとられました。チケットに予め入場する時間が6パターンに分けて決められていて、その時間帯に来れば比較的並ばずに入れるという、ある意味画期的な方法が採られました。だからと言って入換制ではなく、入場後は閉館時間まで制限無く鑑賞できます。

また、通常なら¥520程徴収される音声ガイド機のレンタルが、何と無料サービスとなっていました。これももしかしたら、入場を時間帯で制限したからこそ可能になったのかも知れません。

どれも名品なのですが、敢えて今回の目玉となったのは看板の一番左に写っている《牛乳を注ぐ女》(アムステルダム国立美術館蔵)です。明るい光が窓から差し込む台所で、一人の女性が固くなったパンを器に入れて牛乳を注いでいます。注がれる牛乳以外は全て静寂に包まれている一瞬を切り取った、ある意味写真的とも言える作品です。

フェルメールの作品の特徴は、何と言ってもウルトラマリンを使った青の表現と、恐らく西洋絵画史上初めて光を捉えたということです。

17世紀当時、青い絵具と言えばウルトラマリンでした。これはアフガニスタンで採掘されたラピスラズリを粉砕したもので、当時もウルトラマリン1gと金1gが同じ価値で取引されていたといいます。それはそうでしょう、要はカンヴァスに油で溶いた宝石を塗っていることになるわけですから…。なので、それまでの西洋絵画で青が使えるのはキリストのマントや聖母マリアのガウンといった聖人の装束等に限られていました。それをフェルメールは、台所に立つ使用人の腰巻きに使ってしまったのですから、どれだけぶっ飛んだことをしていたのかが想像できます。

光の捉え方という点については、本格的に光を取り入れた絵画が隆盛したのはいわゆる印象派の時代と言われていますが、フェルメールは印象派の何百年も前にカメラ・オブスキュラ(今で言うピンホールカメラのような簡易写真機)を使って、家具や人物に当たる光をカンヴァスに描き出すことに成功しました。

実はフェルメールは、今では信じ難いことながら亡くなって暫くはほぼ忘れられた存在でした。しかし、その光に満ち溢れた作品が、印象派の画家達に

「自分達がやろうとしていることを、既に200年以上前に手がけていたオランダの画家がいた!」

と驚きをもって再発見され、一躍脚光を浴びるようになったのです。このあたりの経緯は音楽の世界でも、例えばバッハがメンデルスゾーンによって《マタイ受難曲》が蘇演されるまで、《インヴェンション》や《平均律クラヴィーア》といった一部の鍵盤楽器作品以外の殆どが80年以上世の中から忘れられていたことと似ているかも知れません(しかも、インヴェンションや平均律は音楽作品としてより教則本的な扱いを受けていました)。

その他には、看板の《牛乳を注ぐ女》の右隣の上から《手紙を書く婦人と召使い》(アイルランドナショナルギャラリー)、《真珠の首飾りの女》(ベルリン国立美術館)、《赤い帽子の女》(ワシントンナショナルギャラリー)、《マルタとマリアの家のキリスト》(スコットランドナショナルギャラリー)、《手紙を書く女》(ワシントンナショナルギャラリー)、《リュートを調弦する女》(ニューヨークメトロポリタン美術館)、《ワイングラス》(ベルリン国立美術館)、《遣り手婆(取り持ち女)》(ドレスデン国立古典絵画館)といった作品が来日していました。ただ、《赤い帽子の女》は昨年の末頃までの期間限定展示で観られませんでしたが、それに替わって年明けから《遣り手婆》が追加出展されたとのことでした。何とも贅沢なことです。

また、今回来日したフェルメールの作品は、全ての作品が『フェルメールルーム』と名付けられた一つ一つの部屋に、その内装に見合った作品が一つずつ飾られています。それは恐らくフェルメール自身ですら見たことのない光景でしょうが、こうした展示法が取られることで、フェルメールが生きた時代の空気感を共有するような不思議な感覚に浸りながら鑑賞することができました。

勿論、会場にはフェルメールだけでなく、同時代を生きたピーテル・デ・ホーホやヤン・ステーンといった画家の作品も展示され、中世オランダ絵画の流れを見てとることができます。かなり魅力的な展覧会でした。

この展覧会は今月26日から場所を大阪市立美術館に移します。その時には展示作品数が6つに減るのですが、その中に私が大好きな《恋文》(アムステルダム国立美術館蔵)が来るそうなのです!

う〜ん…行っちゃおうかしら…と、今でも心が揺れています。

でも、今回は今回で十分にフェルメールの世界を堪能することが出来ました。あと二日しかありませんが、チケットの残り状況は電話でも確認できるようですので、上野の森美術館に問い合わせてみては如何でしょうか。