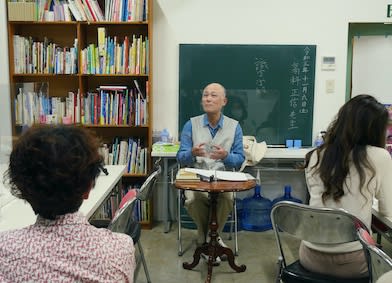

本日のイラストじっくりコースは、たかいよしかず先生の2回目の授業です。

たかい先生は、普段から映画や展覧会をよく観られるそうで、今回もおすすめの映画をご紹介していただきました。

『ほんとうのピノッキオ』衣装・美術・映像が美しくて観てみたい作品ですね。

皆さんも日頃からいろんなものを見て取り込みましょう。

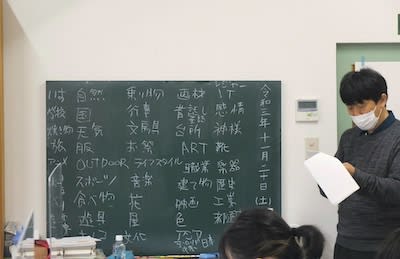

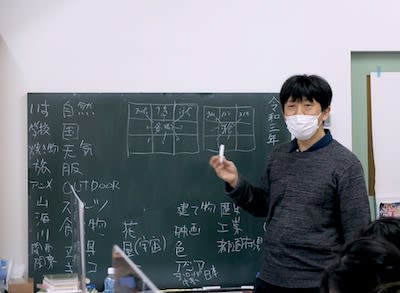

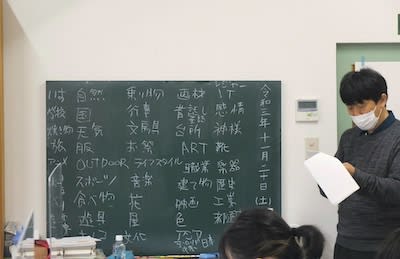

本日の授業テーマは「アイデア出し」

たかい先生は、アイデア帳を作って持っているそうです。

どんなことが書いているのか見せていただきました。

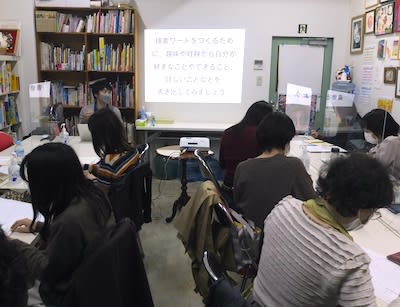

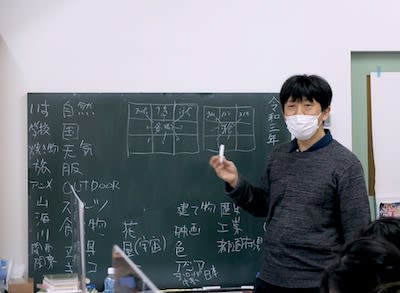

アイデア帳には、1つのカテゴリーから何でも思いつくことを書き出していきます。

イラストではなく言葉だけで書きます。

例えば食べ物なら、和食・洋食・中華・デザート・飲み物と大きく分けて、

また更に和食の中には、うどん・お寿司・おでん……といった風に細かく書き出します。

では皆さんでカテゴリーを思いつくまで考えて出してみました。

アイデア帳には、思い浮かんだカテゴリーで沢山のページが埋まっていくと思うのですが、

最後のページには「自分の好きなもの」というカテゴリーのページで終わるようにしましょう。

イラストやデザインの仕事は、スピードが大事です。

日頃からアイデア帳に書き溜めて、そのアイデア帳からカテゴリーを選んでいく作業をすると助かりますよ。

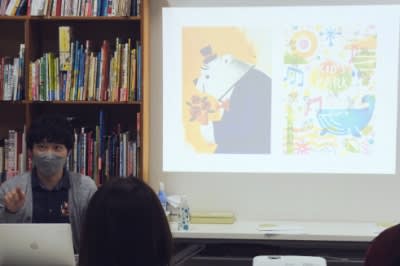

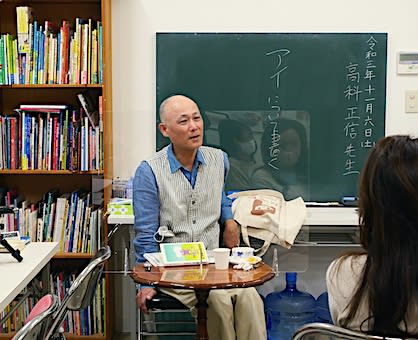

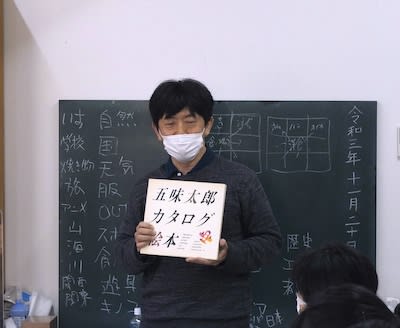

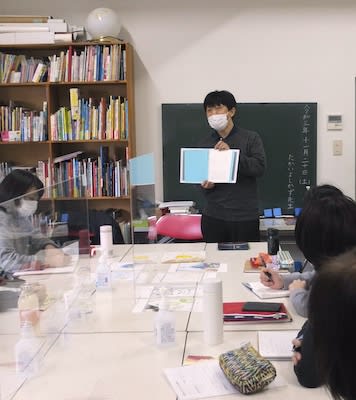

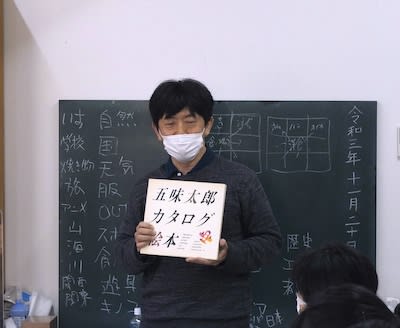

後半は、たかい先生が影響を受けた作家さんのご紹介をしていただきました。

五味太郎さん・永田萠さん・たむらしげるさんなど。

どういうところが好きなのか、またどう影響されたのかのお話も興味深かったです。

たかい先生が影響された方々の書籍です。

次回の授業では、自分の好きな作家を3人選んでいただき、どこが好きなのかを説明していただきます。

またその作家からインスパイアして作品を作ってきていただきます。

サイズはA4以上のもので画材や手法は自由です。

どんな作品が発表されるのか楽しみですね。

たかい先生は、普段から映画や展覧会をよく観られるそうで、今回もおすすめの映画をご紹介していただきました。

『ほんとうのピノッキオ』衣装・美術・映像が美しくて観てみたい作品ですね。

皆さんも日頃からいろんなものを見て取り込みましょう。

本日の授業テーマは「アイデア出し」

たかい先生は、アイデア帳を作って持っているそうです。

どんなことが書いているのか見せていただきました。

アイデア帳には、1つのカテゴリーから何でも思いつくことを書き出していきます。

イラストではなく言葉だけで書きます。

例えば食べ物なら、和食・洋食・中華・デザート・飲み物と大きく分けて、

また更に和食の中には、うどん・お寿司・おでん……といった風に細かく書き出します。

では皆さんでカテゴリーを思いつくまで考えて出してみました。

アイデア帳には、思い浮かんだカテゴリーで沢山のページが埋まっていくと思うのですが、

最後のページには「自分の好きなもの」というカテゴリーのページで終わるようにしましょう。

イラストやデザインの仕事は、スピードが大事です。

日頃からアイデア帳に書き溜めて、そのアイデア帳からカテゴリーを選んでいく作業をすると助かりますよ。

後半は、たかい先生が影響を受けた作家さんのご紹介をしていただきました。

五味太郎さん・永田萠さん・たむらしげるさんなど。

どういうところが好きなのか、またどう影響されたのかのお話も興味深かったです。

たかい先生が影響された方々の書籍です。

次回の授業では、自分の好きな作家を3人選んでいただき、どこが好きなのかを説明していただきます。

またその作家からインスパイアして作品を作ってきていただきます。

サイズはA4以上のもので画材や手法は自由です。

どんな作品が発表されるのか楽しみですね。