今年は鈴鹿サーキットでのF1開催が30回目になるそうな。

前回のエントリーで書いた話で、屋内のF1キット積み棚を整理した話が有ったけど、

その際に6個積まれてることが発覚したキットが幾つかある。と、言うのも、

当時の買い方としては、キット価格が1500円とかだった事も有って、

数個まとめて買うことが多かったからですな。

で、鈴鹿30回で各所にて88年のセナの大逆転優勝の映像が何度も垂れ流されてたのを見て

コッチも乗せられて作る気になったのが今回のネタ。

更に、いつの間にか買って積んでたトランスキットも使って昇天させようということにした。

このTOP STUDIOのトランスキットは、所謂MP4/4のダクト有り仕様(主に前半期)をディテールアップするもの。

海外製のトランスキットって事で、買ったはいいけど相当手こずりそうな印象で放置してたんだが、

バイク専の某氏から、発売当時に「ここのレジンパーツの出来は良いよ。プラモの部品並に精度があるし状態も良い」

と聞いてたことも思い出しつつ作ってみることにした。

で中身はと言うと、メタルパーツは一切無しで、殆どの固形パーツがレジン製。

ただ、各パーツのディテールが想像以上に繊細でレジン製と思えないその出来に驚いた。

サスアームなんかは曲がってたり歪んでたりしたのだけど、一回全ての部品を煮込んだら全て解決した。

このキットの問題はエッチングパーツの方かも。パーツを見た感じ、

レジンパーツに比べてヤッツケ仕事というか、それっぽく見えればイイでしょ的仕事が多い印象。

それと、インストを検証した感じのパーツ量と、実際に用意されているエッチングパーツの量が

どうも合わない感じ。大量にあまり部品が出るか、もしくは自由設定の部品が多いのかもしんない。

一方で、コッチはMFH(モデルファクトリーヒロ)の製品。

TSがディテールアップに重きを置いたキットとすれば

コッチは元キットを後半のダクト無し仕様にするためのトランスキット。仕様は日本GPとのこと。

TSに比べると、パーツ量は少ないけど、それはTSのパーツ量が多いからであって、

キットでは省略されてた細かいパーツも全て追加されていて必要充分。

ただ、TSの物凄くシャープなレジンパーツに対して、精細感に劣るホワイトメタルパーツが多いので

パーツの下拵えには時間が掛かりそうな感じ。

と、ダクト有りの前半仕様も無しの後半仕様も、どっちも棄てがたいって事で、

両方作ることにしてみた。私生活の状況的に相当時間食いそうな感じだけど、

取り敢えず製作開始。レイトンは、コイツらが一段落するまで放置ですなw

両方ともフルディテールのトランスキットの体裁なので、先ずは一気に仮組みってのが難しい。

特にこの頃のターボ車は、うっかりディテールアップすると、臓物が嵩を取ってカウルが閉まらなくなる。

方向として、TSの前半仕様はカウル開けっぱ(一応脱着も試みるけど裸体優先)、

後半仕様はカウル脱着で作りたいのでMFHの方のクリアランス確認は殊更慎重に

モノコック・アンダートレイ・エンジンミッションブロック・カウルを仮組み摺り合わせ。

MFHの方は後半仕様なので、カウルにホワイトメタル製の改造パーツを組み込んで合わせ目を消しておいた。

予想通り結構キツキツのクリアランスだったので、エンジン上に当たる部分のカウル裏を可能な限り削っておいた。

モノコックは、TSがキットのものをそのまま使用し、MFHがレジン製のものに置き換える仕様。

MFHの置き換えパーツは、チェックしたところ主な寸法等含めて元キットのパーツのコピー。

インタークーラーダクト上のモールドが切削されているけど、元キットもこの部分の補器モールドを削ると

四角い穴が開いてしまうので、まさにコピーですな。違うのは、サスアームの固定用ダボが全変更されてるのと

ノーズが切り離されてバルクヘッドが造形されてるところと、コックピット両脇の板が一体成形になってる点。

どうせなら、フロントのダンパーも細工してくれりゃ良いのにソコはスルー。

この時点で、カーボンデカールの型紙を作っておく。TSの方に貼られてる変わったマスキングテープは

タミヤの方眼入りマスキングテープ。省略されてるモールドを左右対象に追加するのに超便利。

フロントサスの差し込み穴を改修したり、サスアームの後ハメ加工とか細かい仕事をとっとと済ませる。

此処まではMFHとTSを同時並行作業してたけど、こっから先は混乱を防ぐ為に同時並行は避けることにする。

で、先行はパーツ数が多いTSの方から。

インスト通りに先ずはエンジン回りから作業開始。基本的にキットパーツにディテールアップパーツを

くっつけていく作業になるのだが、インマニ、インジェクターともキットパーツではなく専用部品が用意されている。

これが細かい上にインスト指示が曖昧なので、細かいエッチングを無くさない様に気を付けつつ

仮組み→修正の地味すぎて疲れるルーチンワーク。1/20なのに使うツールが1/43用ばかりですな。

これが進んできた老眼にイチイチ堪える。上の4つを作るだけで3晩使った。

エンジンヘッドのモノコックとの接合部は切り飛ばしてエッチングに置き換える指示になってるので

そのように加工したけど、見えにくい部分とはいえ加工がしにくい部分なので、

出来ればここもパーツ用意して欲しかったですな。

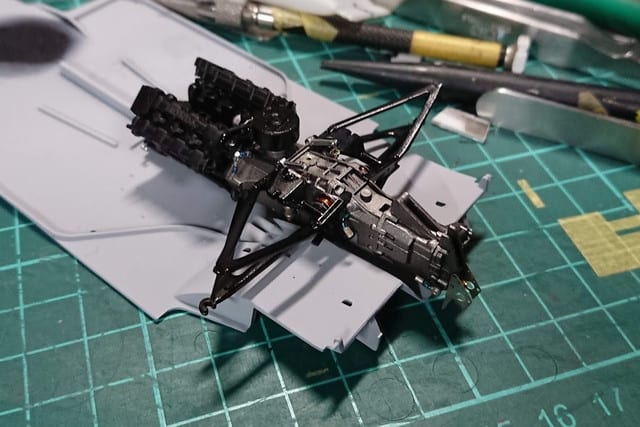

ギアボックス回り。追加パーツがレジン製なんだけど、その最大の欠点が強度と弾力の無さ。

油断すると簡単にポッキリ折れます。そういう意味では、サスアームを全てレジン製に置き換えない様にしてるのは

意図的な措置なんかも知れない。配管の基部なんかも同様で、横から応力掛かると簡単に折れる。

ストックとしてプラ製や金属製の同様部品を持ってるから置き換えれば済むからイイけど

出来れば箱の中だけで全て済ませたいのが本音。

ドラシャは金属挽きモノとエッチングパーツの組み合わせで、ダンパーはレジンと挽きモノとスプリングの組み合わせ。

ジャッキアッププレートは、そもそも元キットの構造が「これは車体をジャッキアップ出来ないやろ」という

変な構造になってたので、MTブロックエンドのパーツを加工してブロックエンドに直付けできるように加工。

ついでに、省略されてたエンジンスターター用の接合部もソレっぽぅ新造。

エンジンはヘッドのみ先に接着し、周辺の補器を付けておく。ソレノイドの左右を繋ぐ配管だけ作業の都合で

先に這わしたけど、他の配管は全て後回しにしてある。ってのも、先にやっちゃうと組みにくくなるし、

先の「折れやすい」という性質で破損リスクが増えるだけなので。

スタビを組んだけど、アーム側のジョイントリンクの基部がデカ過ぎて不細工。

それにリンクパーツも適当エッチングなのだが、このスケールだとパーツ自作しても見た目報われない度が高いから

どうしようか思案中。黒く塗っちゃえば殆ど見えないからねぇ。

と、地味に毎晩少しずつ作業中です。コッチのエンジンとギアボックスが配管まで済んだら、

MFHの方の同部分を作業しようと思います。

わずか数晩でここまでのディテールになるのはある意味スゴイなぁと思ってしまいます。

我々がトランスキット等で楽しめるのも、80~90前半のクルマまででしょうかね?

ハセガワがここの所、CカーやF1、F3000マシンを再販かけてくれたもんだから嬉しいですね。おかげで当時、キチンと組まなかったB190やFW14を資料見ながら睨めっこ中。

我ながら作ってて面白いので、時間は掛かると思いますが、途中で投げ出すことは今のところ無さそう(笑

TOP STUDIOの製品って、なんもかんもレジンって事で毛嫌いしてたんですが、

これだけキチンと精度と解像度を持ってるなら、これもアリどころか

穴開け切削も簡単だしメタルや金属パーツよりも良いと思います。知らなかったな~。

>ヒロさん

どもです。イライラしながらプラモするには、良い感じの涼しさになりましたな。

そうですねぇ、仰る通り、こうしたレーシングカーで内部を精密に工作するって楽しみは

この辺りの時代が一番かと。むしろ外装が素っ気ないので、

中に凝るしかないですもんね。

今時のは、中身が貧相なので外装に凝るしか無いけど、

メカっぽさが無いから面白そうに思えない。

ハセガワのB190とかJ192とかは名作ですよね。今じゃ資料も沢山有るから

やる気さえあれば楽しめますし。アオシマもハセガワも

最新に拘らず我々が面白がってた黄金時代の車両を次々キット化や再版してくれるから嬉しいですな。

日産のR91CPとか、「まさか車種」ですよ(笑

お忘れとも思われますが、

自分は模型やエ○のハイレベルさで@河童さんを鮮烈に覚えています。

以前お邪魔した時はすっかり別人というか、

モデラーとしては廃人のようになられていました。

でもシャバ(模型界)に出られていたんですね。

とにかく懐かしい気分です。

またも廃人化仕掛けてましたがこんばんは。

娑婆に出てきたとたんにPCが死にかけまして

またも穴蔵にこもっておりましたが、

何とか這い出てきました。また気がつかれたときには

お相手くださいまし。