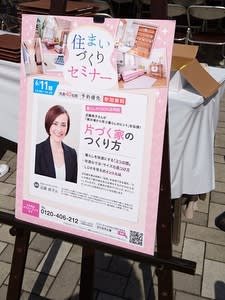

車で10分ほどのところにある住宅展示場で、無料の講演会がある、と言うので行ってみた。

テレビなどでおなじみの近藤典子さんが、片付く家についてレクチャーしてくださる。

最近は、あまりテレビでは見かけないけれど、住宅メーカーとタイアップしたり、資格取得のできるスクールを開いたり、

本を出したりと、相変わらずのご活躍。

近藤典子さんと聞いて思い浮かぶのはなんといってもカラーボックス。

それと100円ショップのグッズたち。

今から家を建てたり、大掛かりなリフォームはできないけれど、なんとか家を片付けて、住みやすくしたい、と言うお宅を訪問しては、

DIYの技術でカラーボックスを駆使し、100円グッズをそのままではなく、分解したりつないだりして、ジャストサイズにする。

今は何かの番組で森泉さんがそんなことをやっているけれど・・・。

暑い暑い午後、まさかの特設テントの中で、講演は始まる。

とても腰が低く、親しみやすいお人柄。

近藤典子さんが一番にポイントを置いているのは何と言っても「生活動線」と「寸法」

日々の動線をスムーズにすると、おのずとストレスが減る。

また、適正な寸法に収納を組み込めばすっきりとくらせるはず。

どこになにがあるのかが一目でわかる収納がポイント。

今、私が通っている「色彩塾」はインテリア空間を造り上げて行くのに、視覚からアプローチしている。

色の効果を巧みに使って、快適な空間を造り上げよう、と色の特性とバランスを重視している。

これは、言ってみれば仕上げの段階。

近藤さんはその手前の段階。

機能優先で、どちらかというとそれほどオシャレじゃない。(ごめんなさい )

)

けれど、安価にそして使いやすく、なによりプロの手を必要としなくても、自分でもなんとかやってみよう、と思える。

同じ住空間を造り上げて行くにも、アプローチが全然違う。

というか担う役割がちがう、ということだろうか。

おそらくは、多くの家庭の女性たちは、近藤方式がとりかかりやすいのでは。

カーテンの色柄まで配慮して仕上がる、という色からのアプローチは、色だけでなく質感も影響するので、

より良いものを求めると、それなりにお金がかかる。

チープで素敵に、っていうのはもちろんできるけれど、輸入された壁紙やカーテンにはやはりかなわない。

どちらが正しい、と言うことではない。

どこまで求めるか、だ。

このあたりの兼ね合いがとても難しい。

予算がある以上「やりたいこと」と「やれること」は必ずしも一致しない。

かくいう私も、自宅を建てるときは、やりたいことはいっぱいいっぱいあったけれど、

出来る範囲でそれに近づけるしかなかった。

生活や収納アドバイザーやカラーリストなどのスペシャルな部分に特化できない、建築士の私は、

そのどちらもなんとなくまとめる、ということになってしまう。

個人的にこだわったのはやはり動線だろうか。

写真の通り、インテリアはいたってナチュラル。

写真右側手前が和室。

右奥が、私の仕事部屋。

仕事部屋の手前がダイニング。

中央のカウンター+収納の後ろが対面キッチン。

壁に隠れているが、キッチンの向かって左に洗面・浴室に続くドアがある。

写真左は玄関、トイレへのドア。

左手前の引違い戸の中は、いくら散らかしてもいいプレイルーム。

実質4.5帖くらいだけれど、子供って狭いところが好きなので、ぎゅうぎゅうで遊んでいる。(当時小学生)

私は基本的に仕事部屋にいることが多い。

敢えて腰壁だけで仕切って、扉や壁をつけなかったのには理由がある。

家族の気配を感じるためだ。

子供たちが外から帰ってきて2階左側の部屋に行くには、私が仕事をしている横の階段を上る。

プレイルームは引戸の上が空いているので、内容まではわからなくても話声がなんとなく聞こえてくる。

仕事部屋から台所を通って洗面所へ、は最短の距離で行ける。

要するに、私にとって都合のいい動線となっていることに、家族のだれも気が付いていない。

対面キッチンのカウンターが高いのは、洗い物がたまっていたり、キッチン周りが散らかっていても見えないように、

というずぼら対策に他ならない。

キッチン右の半円のカウンターと椅子は、夕方、食事の支度をしている横で、子供たちが音読したりするのにちょうどいい。

フローリングを初めとする内装材は、謎の安いメーカーを使ってみたり、

外壁は半額モニターで火山灰が配合されている外壁材なんていうのを塗ってみたりした。

自分の家じゃなければ、怖くて使えない・・・。

この家を建ててから、13年が過ぎ、物は増え、片付けられない私は途方に暮れることも多い。

けれど、動線は成功して(私にとっては)、そこそこ快適に暮らしている(私は・・・)

そろそろあちこちメンテナンスが必要になってきた。

片付けなければフローリングや壁紙は貼りかえられない・・・。

私でもすっきり片付くノウハウ本があったなら、ベストセラー間違いなしだと思う。

おしゃれで、生活を感じさせない部屋と、実用的な部屋、というのは両立が難しい気がする。

おそらく私は、このまま何のスペシャリストにもなれずに終わるに違いない。

テレビなどでおなじみの近藤典子さんが、片付く家についてレクチャーしてくださる。

最近は、あまりテレビでは見かけないけれど、住宅メーカーとタイアップしたり、資格取得のできるスクールを開いたり、

本を出したりと、相変わらずのご活躍。

近藤典子さんと聞いて思い浮かぶのはなんといってもカラーボックス。

それと100円ショップのグッズたち。

今から家を建てたり、大掛かりなリフォームはできないけれど、なんとか家を片付けて、住みやすくしたい、と言うお宅を訪問しては、

DIYの技術でカラーボックスを駆使し、100円グッズをそのままではなく、分解したりつないだりして、ジャストサイズにする。

今は何かの番組で森泉さんがそんなことをやっているけれど・・・。

暑い暑い午後、まさかの特設テントの中で、講演は始まる。

とても腰が低く、親しみやすいお人柄。

近藤典子さんが一番にポイントを置いているのは何と言っても「生活動線」と「寸法」

日々の動線をスムーズにすると、おのずとストレスが減る。

また、適正な寸法に収納を組み込めばすっきりとくらせるはず。

どこになにがあるのかが一目でわかる収納がポイント。

今、私が通っている「色彩塾」はインテリア空間を造り上げて行くのに、視覚からアプローチしている。

色の効果を巧みに使って、快適な空間を造り上げよう、と色の特性とバランスを重視している。

これは、言ってみれば仕上げの段階。

近藤さんはその手前の段階。

機能優先で、どちらかというとそれほどオシャレじゃない。(ごめんなさい

)

)けれど、安価にそして使いやすく、なによりプロの手を必要としなくても、自分でもなんとかやってみよう、と思える。

同じ住空間を造り上げて行くにも、アプローチが全然違う。

というか担う役割がちがう、ということだろうか。

おそらくは、多くの家庭の女性たちは、近藤方式がとりかかりやすいのでは。

カーテンの色柄まで配慮して仕上がる、という色からのアプローチは、色だけでなく質感も影響するので、

より良いものを求めると、それなりにお金がかかる。

チープで素敵に、っていうのはもちろんできるけれど、輸入された壁紙やカーテンにはやはりかなわない。

どちらが正しい、と言うことではない。

どこまで求めるか、だ。

このあたりの兼ね合いがとても難しい。

予算がある以上「やりたいこと」と「やれること」は必ずしも一致しない。

かくいう私も、自宅を建てるときは、やりたいことはいっぱいいっぱいあったけれど、

出来る範囲でそれに近づけるしかなかった。

生活や収納アドバイザーやカラーリストなどのスペシャルな部分に特化できない、建築士の私は、

そのどちらもなんとなくまとめる、ということになってしまう。

個人的にこだわったのはやはり動線だろうか。

写真の通り、インテリアはいたってナチュラル。

写真右側手前が和室。

右奥が、私の仕事部屋。

仕事部屋の手前がダイニング。

中央のカウンター+収納の後ろが対面キッチン。

壁に隠れているが、キッチンの向かって左に洗面・浴室に続くドアがある。

写真左は玄関、トイレへのドア。

左手前の引違い戸の中は、いくら散らかしてもいいプレイルーム。

実質4.5帖くらいだけれど、子供って狭いところが好きなので、ぎゅうぎゅうで遊んでいる。(当時小学生)

私は基本的に仕事部屋にいることが多い。

敢えて腰壁だけで仕切って、扉や壁をつけなかったのには理由がある。

家族の気配を感じるためだ。

子供たちが外から帰ってきて2階左側の部屋に行くには、私が仕事をしている横の階段を上る。

プレイルームは引戸の上が空いているので、内容まではわからなくても話声がなんとなく聞こえてくる。

仕事部屋から台所を通って洗面所へ、は最短の距離で行ける。

要するに、私にとって都合のいい動線となっていることに、家族のだれも気が付いていない。

対面キッチンのカウンターが高いのは、洗い物がたまっていたり、キッチン周りが散らかっていても見えないように、

というずぼら対策に他ならない。

キッチン右の半円のカウンターと椅子は、夕方、食事の支度をしている横で、子供たちが音読したりするのにちょうどいい。

フローリングを初めとする内装材は、謎の安いメーカーを使ってみたり、

外壁は半額モニターで火山灰が配合されている外壁材なんていうのを塗ってみたりした。

自分の家じゃなければ、怖くて使えない・・・。

この家を建ててから、13年が過ぎ、物は増え、片付けられない私は途方に暮れることも多い。

けれど、動線は成功して(私にとっては)、そこそこ快適に暮らしている(私は・・・)

そろそろあちこちメンテナンスが必要になってきた。

片付けなければフローリングや壁紙は貼りかえられない・・・。

私でもすっきり片付くノウハウ本があったなら、ベストセラー間違いなしだと思う。

おしゃれで、生活を感じさせない部屋と、実用的な部屋、というのは両立が難しい気がする。

おそらく私は、このまま何のスペシャリストにもなれずに終わるに違いない。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます