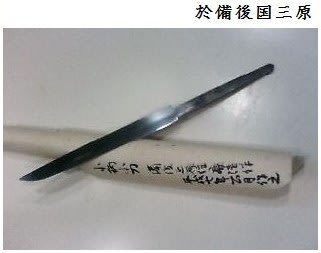

小柄とはこれの事です。

柄です、柄(つか)。

これに差し込む穂が小刀という

物。

小刀は刀子(とうす)からの流れ

の簡易ナイフですので手裏剣には

なりません。穂だけならともかく。

柄が着いていたらバランス悪いし

一般小柄小刀は折れやすいので

打ち物の飛び道具にはならない。

時代劇は嘘っぽい(笑)

小刀とはこれ。

(私が作った物。素材は二代目

小林康宏折り返し鍛錬の斬鉄剣、

無垢造)。

小柄小刀とは、「刀」が拵付では

なく刀身を表すように、刀身のみ

を小刀(こがたな)と称します。

小柄小刀は汎用ナイフですので、

大抵は使い倒されて研ぎ減った

物ばかりが市場に出回ります。

それでも、刀を作る刀工や小刀

専門鍛冶が本式で鍛えた物です

ので、刀工の作風を十分に楽し

めることができるのも小刀の魅

力です。小さな日本刀。

10年前に銀座刀剣柴田さんで買っ

た小刀は、鉄(かね)色がとて

も良かったので、研ぎ減りした

廉価刀でしたが購うことにしま

した。

「銘 不明」と商札にありまし

たが、確かに裏の鑢目も研ぎ減

って、銘が読めません。最後の

文字は「道」のように見えます。

ルーペで各タガネ跡を詳細に検

証しましたが、タガネ枕も消滅

し、長銘なるもまったく不明です。

作風は・・・これ、丹波守吉道

だ(笑)。それ風にしたのか

どうかは不明ですが、銘も精査

すると吉道と切っています。

面白い刃ですね、これは(笑)

寝かせてみます。

波打つ刃縁の上に太陽のよう

な飛び焼きを意図的に焼いて

います。

いや、夏の風物詩、両国の

花火かな、これは。違うか。

やはり、旭日でしょうね。

土置きによってこのような

作為的な焼き刃も作れると

いうことです。

しかし、こうした技巧的に

過ぎる作風は、刀剣鑑賞の

世界では「やりすぎ」みたい

な感じで敬遠されます。

海から見える富士山を焼いた

富士見西行などは「品がない」

とさえされます。

しかし、飛び焼きを意図した

形にまとめるのは、一定水準

以上の技術がないと出来る事

ではないのも事実で、そこら

あたりを見つめたいために

この小刀を買ってみました。

鉄質は精良です。幕末あたり

でしょうか。

お店で買うときに、「入れ

物がないので」と丁寧に包

んでくれました。

安い小刀などには鞘はついて

いません。

いいんです。本式鞘とまでは

行かないけれど、保存用の

「入れ物」は自作しますから。

この時は、広島空港から自宅

に直帰して、家にあった朴

(ほう)の木で「入れ物」を

作りました。

木材をノコで引いてから、鉋

で平面を出し、横掻きするた

め彫刻刀でスイーッと削ぐ

ように掻いていきます。

刀で刀の入れ物を作るのよ(笑)

こんな感じですかね。

古代遺跡の船石のような感じ

になりました。

どうせなら「白鞘」風にします。

白鞘そのものでないのは、本職

ではないからです。

あとで掲げますが、本職が作っ

た鞘というのは、とてつもなく

完成度が高いものです。素人が

手がけるものはあくまで素人物

であり、刀の拵(こしらえ)

なども素人が製作できる訳が

ないのです。

まして、師匠に就いて修行も

していない素人が「拵が製作

できる」などと称して人様か

ら金を取るなどというのは

とんでもないことです。

ついでに、柄側のハバキも一体

構造で切り出します。

柄木を削り(切り)込んで、

ハバキの形にしていきます。

小柄小刀には定法としてどう

いうわけか棟側に金属ハバキ

をしっかりと受け止めるため

のコミが存在します。ハバキ

の内側はそこが平らになって

力金という部分を構成し、刀

身全体の飲み込みを抑えます。

柄ハバキの場合も内側はその

コミをきっちりと切り出しま

す。

時々、刀身を入れて具合を見

ます。

しかし、面白い刃文ですね。

この角度だと、まるで花畑の

チューリップにも見える(笑)

「削り」はすべて刃物で行な

います。

紙やすりや金ヤスリを使うと、

その細かい木屑が鞘内に残っ

た場合刀身保存上不具合を生

じるおそれが大いにあるから

です。

最近の道具屋さんが手がける

本鞘などはサンドペーパーを

使っているようで、刀を入れた

ら削り粉だらけというトンデモ

が出回っているようです。

鞘作りは、絶対にサンドペー

パーを内部に使ってはいけま

せん。日本刀刀職界の常識です。

鞘の外周も豆鉋で仕上げて

いきます。

(途中作業小略)

きちんと平面を出し、ハバキ

のコミの仕上げがきまると・・・

ぴょこん!

ぴたん!

ぴったんこ!

実はハバキの根元部分の柄の

エンド面は彫刻刀一本で削り

出して平面を出しています。

ビリヤードのタップ交換で

培った勘と手技です。

専用の鉋があれば簡単なので

しょうが、ないので平面部も

一刀で削ぐように削り出しま

す。

ただ、こういうのは芸術性と

は関係ない、小手先の手技が

余人より冴えているという

だけの事です。本職の伝統

工芸や美術作家の作というの

は手技だけではなく、その向

こうに人を感動させる世界を

有しています。

単なる工芸加工品ではなく、

刀職が作る物は芸術品だから

です。

ハバキというのは刀身を支え

るのにとても重要な部分でし

て、白鞘でも拵えの塗り鞘で

も、日本刀というのはハバキ

だけで保持されて、鞘の中

ではこのように刀身が浮いて

いるのが理想形です。

鞘の内壁には一切触れていな

い。

ただ、実情はどこかが接触して

しまうようですが、小物ならば

ばっちりと精度を出す事が可能

です。

ところが、大刀でも脇差でも、

誂え(あつらえ)鞘ではなく

出来合いの反り合わせの鞘な

どは、鯉口のハバキ合わせが

かなりいい加減ですので、刀

身が鞘内でガチャガチャと鞘

に当たって刀そのものが傷だ

らけになってしまう事があるの

で充分に注意が必要です。

日本刀の鞘は、出来る限り誂

えないと駄目。

ところが、他の日本刀の職域

でもそうですが、鞘というの

はとても高度な技術を要する

ので、まず素人には作れません。

柄巻きにしろ、柄にしろ、鞘

にしろ、塗りにしろ、素人に

は絶対に作れません。

私が作っているこういう物のは、

本職たちからしたらお話になら

ない物であって、こうした底辺

レベルを以って「私は拵えが作

れる」なんて言う人間がいると

したら、それはとても愚かで恥

ずかしい事です。

私が作る小刀も短刀も、すべて

「もどき」です。

(ただし、ナイフはナイフで

あるので、もどきにあらず)

(外周鉋かけ省略)

最後は、女性のパンティストッ

キングより薄い削り屑が一枚で

ツーッと出るくらいに鉋をかけ

ます。

勿論カンナの刃はキンキンに

磨ぎあげてから使います。

ということで、箸入れのでき

あがり!(違

本物の鞘は、多角形に仕上げて、

トクサで磨くのですが、これは

箸入れなのでその工程は省略(笑)

抜刀するとこんな感じ。

一般的には「鞘下地」という段階

ですが、自宅保存用にはこれで

十分。

本式は、この後、八角形に外周

を鉋で削っていきます。

木部の接着に使用したのはこれ。

「そくい」です。つまり、お米。

炊いたお米に水を注して練りに

練ります。

日本刀の白鞘(しろさや/しら

さや)は、割って中を掃除でき

るように「そくい」を使います。

刀身が錆びた場合、鞘の中も

汚れているので、錆を誘発させ

やすいから必要に応じて鞘を

パカンと割って中を掻くのです。

でも、最近の出来合いは木工

ボンド使ってるみたいです。

それらはメンテ不能となります。

ただし、伝統日本刀刀職でも

柄巻きの糸を巻く際にはクスネ

を使います。古式接着剤。

「手ぐすね引いて」のクスネ

です。薬練(薬煉)と書く。

松脂を油で煮て混ぜ合わせて

調合します。

でも、最近の道具屋さんの柄

は糸巻きもボンドなの。

それはさすがになんとかして

ほしい。ボンドはカチンカチン

に効果してしまいます。

クスネを使った本格仕様の柄

のタッチとはまるで異なる。

まあ、壊れたり緩んだりしな

ければよいのですが。

柄巻きが使っていて緩むのは

職方仕事としては失格です。

ゼロ技能。

それと菱が同じ形で揃って

いない巻き。これも論外です。

理由は見た目ではなく、握り

のタッチに可変部位が存する

事になるから。実用的に✖なの

です。

さて、本職とド素人がどれ程

違うか、本職の鞘師が拵えた

小柄小刀の鞘をご覧に入れます。

それは、こちら。

木は動くから、削っては寝か

し、削っては寝かししながら、

職人の技術をその中で駆使し

て行きます。

私などは一晩で仕上げてしま

いましたが、そんなことは

鞘師では絶対にありえません。

私はハバキ袋も作ってないし、

油刀身を差し込んでの鞘寝か

しの工程も取っていません。

また、本職の仕事は大刀や

脇差には反りがあり、その

反りに合わせて多角面の面

比率が崩れないようにきっ

ちりと仕上げていきます。

本職の技というのはとてつも

なく凄く緻密なものなのです。

技術展覧会でも鞘だけの部門

があるくらいだから。白鞘で

入選とかの作を観ると瞠目す

る作が並びます。

本職はやはり本職。

私が作る刀や鞘や鍔は、一介

の剣術屋の成れの果ての手慰

みにしか過ぎないんです。

友人と刀剣小物の話題になり、

今手元に残ってる私の作は全部

無銘のままなのよと言ったら、

「鞘書きすれば?」と言われた。

鞘書きはですね、自分で作っ

た鞘には書いている。

(鞘というか「入れ物」。本職

ではないので、いくら真似事し

ても「鞘」とは呼べない。

しいて言うならば、朴の木と

ソクイで造った保管のための

「休め鞘」だ)

こんな感じで書いてる。

花押は私の花押。

自分で鍔造ったり、ハバキを

造ったりしても、それはあく

まで「のようなもの」でしか

ない。

ド素人が鍔造れたり、ハバキ

をまともに造れたりする筈が

ない。

あくまでも「似て非なる物」

でしかなし。勿論、日本刀の

本研ぎなども素人は絶対に

できない。できると公言する

としたら、とてもおこがまし

いことで、刀職を侮辱する

不遜なことであると感じる。

ただし、自分で作る小作品

は別だろう。

鍛冶押しからして自分でやら

ないとならないし。

自作小柄小刀。康清作。

以康宏鍛錬鋼康清作之

以備中水田国重鋼康清作之

上手な物ではなく、良い物を

作りたい。

穏やかに ともに生きたし 安き世に

(康清)

ちなみに、私の銘は上手くない。

本職との違い歴然(笑

ここがなんで「原」なものか。

と思っていたら、もうここは

駒ケ原を抜けて急な山道を登る

八坂(やさか)という山岳

エリアに入っていた(笑)。

かつては北の古代山陽道まで

城前から真北に抜ける道があっ

たと古老に聞くが、今はこの先

は倒木が激しく未舗装路も荒れ

ている為、オフロードバイクでな

いと走破は厳しい。

オフロードでもトライアルバイ

クのようなタイプでないと進行

は無理かも。

もちろん、山岳戦闘部隊のよう

に徒歩で走破ならば可能だ。

駒ケ原とこのあたりは、江戸期

には三原城代浅野家家老の鷹狩

の地でもあったが、城下付新開

農村でもあった。

鷹狩の際には、砲術指南番だけ

でなく作事方も随行させられた。

また総軍事訓練でもあったので、

当然側近の側用人(現代の内閣

官房長官職のような職)も供と

して随行した。

城下西の郊外の古代山陽道の

駅家(うまや)があった眞良

(しんら)の里のように馬を

放牧できるほど開けた土地では

なく、狭い扇状地の谷戸だ。

こちらの地方だと関東とは違い

呼称は谷戸ではなく、谷地か。

この備後地方は、いわゆる谷戸

の事を「原」と呼ぶ習慣がある

ようだ。

ここから50kmほど東部の備中

地方の方言の「やっちもねえ

(どうしようもなくしょうも

ない)」という表現は、谷戸

の意味の谷津、谷地、萢(やち)

の事ではなかろうか。

但し、「三原」なる地は「三つ

の原が合流した土地」という

意味、とする行政や教育機関の

説明には絶対矛盾がある。

そのように谷戸といえる谷合い

の「原」なるものが合流して

土地ができたのは永禄年間に

海を埋め立てて以降の事だ。

ではそれ以前は?

バラバラで三つの「原」(谷戸)

はどこも互いに繋がっていない。

この戦国末期に城ができた町

の場所は「三原」では無かっ

たというのが真実だろう。

さらに古い足利書簡等に出て

来る「備後國三原」という地名

や室町時代の銅鐘の銘の「三原

大工」の三原とは、三つの原が

合わさった城を作った場所(そ

れはその当時存在しない)では

なく、もっと内陸部のどこかの

未発見の地の事である。

古くは古書には備後國ミワラは

「柞原」とある。

「柞」とはコナラ、クヌギ類の

総称でハハソの事だ。つまり

柞原(みはら)とはハハソハラ

の事であり、森林原を指した。

内陸部の事なのである。

そして、コナラ、クヌギ類の

樹木はこの地方特有の松の

古代時植林と共に有数な木炭

資源だった。

産鉄の地には木炭が存在しな

ければ鉄は生産できない。

古代製鉄=ハハソハラ必須なの

である

現在の三原城のある場所が

「柞原=三原」ではなかった。

これは論理的に確実だ。

何度も言うが、中世末期の永禄

より以前、そこは海だったから

だ。

築城以降に「この地を三原と

しよう」となったのだろう。

福岡県の福岡がそうであった

ように。

余談だが、現在の三原市中之町

にある賀羅加波(からかわ)

神社のカラカワとは、もしか

すると韓革の事であり、鞴

(ふいご)を指したのかも

しれない。小型の革袋吹子を。

この地を「原三原(げんみはら)」

であると推定している研究者

もいる。

「コロナ禍で財政状況の

厳しい中、予算をやり

繰りし補強補修を行い

ましたが、心無い利用

者により施設の破壊行

為が続いているため利

用を停止します。

広島県」

広島県の通告により国立公園内の

優良展望台が閉鎖されてしまった。

ばっくれて逃げる、そういう

ヤカラたちがウロウロしてる所

だから。

恐喝、空き巣、窃盗、置き引き、

建造物不法侵入、ネット侮辱罪、

そういうのが非常に多い土地だ。

異様に多い。犯罪者ウヨウヨ。

楽しみにしていたのに。

していた。心洗われる景色だ。

50年近く続いた名勝の国立公園内

の展望台が、県からの使用差し止

め発表とは尋常ではない。

しかも県の使用禁止通告文章は

かなり感情的なニュアンスも含

まれている。

直しては破壊され、直しては破壊

されがずっと続いたのだろう。

しつこく粘着偏執狂の再犯連続の

ような事が繰り返されたに違いな

い。いたちごっこのように。

何度も何度もやるということは、

犯人は何度もあしげく通える場所

にいる奴という可能性が高い。

業を煮やした県は使用禁止措置に

出た、ということだろう。

県は閉鎖したまま直す気配は無い。

犯罪者により、こうなってしまっ

た。

三原警察直結の監視カメラ付けれ

ばいいのに。

かつて市内の事務所荒らしの空き

巣多発の時には、企業にセキュ

リティシステムが無料貸与されて、

ガチガチのセキュ体制を敷いた。

やるね、三原警察と思った。

その際、誤って感知装置の赤外線

に触れたりしたら、パトカーが

2分以内に到着した。

赤外線は一か所ではなく複数に

張り巡らされており、まるで

軍事施設の防備のような有様だっ

た。

あの時の三原警察の機動力は大し

たものだった。

そして、市内の事務所荒らしの

犯人はその後現行犯で逮捕された

らしい。

この展望台は瀬戸内海の風景写真

を撮影する代表的な場所である

ので、是非とも警備体制を万全

にして広島県の名所を護ってほし

いと願う。

犯罪者に対する監視行動は、三原

警察署は非常に積極的に取り組ん

でいる。

サイバー犯罪や既遂恐喝事案等に

ついても刑事部責任者が「徹底

して署内全員に告知認知させる」

との事だ。体制は敷かれた。

その案件の事案については、警察

により捜査対象のマルタイ・マル

ヒの監視は続いている。

破壊される前の画像。

釘刺し。

THE MAKING (190)木琴ができるまで

木琴の材料は以下の材料が主として

使われている。

・ローズウッド(マメ科ツルサイカチ属/

ホンジュラス産)

・パドック(マメ科シタン属/アフリカ

産)

・カリン(マメ科ソラマメ亜科/東南

アジア産)

いわゆるトーンウッドと呼ばれる

叩くと良音のする硬い木だ。

これらは高級家具として使用される

だけでなく、弦楽器の材料としても

多用される。ビリヤードのキューも

これらトーンウッドが用いられる。

【Marimba solo】「Jupiter」【Akiko Yamamoto】