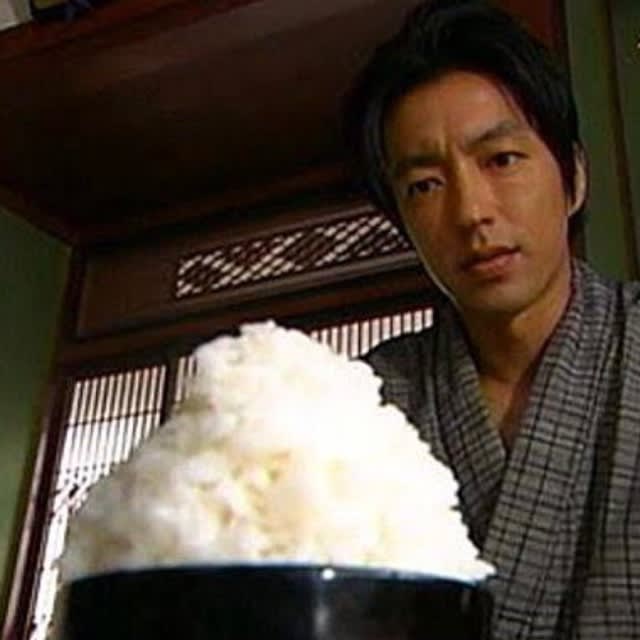

外国人の友人が、侍はどんな食事

していたのかと問うので画像見せ

て答えた。

「こんなのだよ」と。

日常的には一汁一菜である。

非常に栄養価が低い。

「ウッソ!」

と言うので

「いや、ほんと」

と。

魚など出た日にはご馳走だ。メザシは武士は食べなかったが。

たくあんも一切れは「人切れ」、

三切れは「身切れ」なのでふた

切れが原則。鰻も腹開きなどは

食べない。

こうなるともう宴の席でしか食べられない。それが武士の

日常。

武士の食事はそれが常識だった。

映画『武士の献立』のような豊富

な食材を一般武士が毎日楽しんだ

などというのはファンタジーだ。

そうした食事は将軍や大身旗本、

大名の殿様や御家老位のものだ。

ドラマ『仁-JIN-』ではリアルに

考証されていて、旗本橘家では

このような膳が出された。

たくあん三切れと思うは早計。

ナスの漬物もついている。

皿に三切れだけ載るのは武家

はやらない。「死ね」という

失礼にあたるからだ。武士が

死ぬのは主君の出陣にて戦士

として死ぬのみ。私闘は士道

不覚悟なのでやらないし、命

の使い方については極めて敏

感繊細であるのが武士だっ

た。

「いざ鎌倉」の時以外、武士

は勝手に死んではならないの

だった。

タイムスリップした現代の医師

は驚く。

なんだ?これは!?と。

ご飯のおかずはご飯(笑

白米ばかり食べていた江戸の

人々は、武士も町人もカッケ

というビタミン不足から来る

江戸の病に多くが罹患してい

た。

旗本の娘橘さきはおかずが無い

食膳に驚く医師のジンに言う。

橘家は旗本ながら百五十石の

禄高なので、と。

150石は幕末のレートで仮に

1石が1両5万円とすると収入

のベースは750万円。

だが、知行は四公六民なので、

150石取りの武士の実質収入は

300万円。

武士全体が生活貧困層であるの

が江戸時代なのだが、年収300

万円で家族が食べ、使用人も

雇い、武役には郎党を連れて

兵役参加しなければならない。

武具は自弁だ。

旗本でそれだ。その下の将軍

目見得以下の御家人、同心や

日本全国各藩の徒士、足軽に

至っては、もはや生活自体が

成り立たなかった。

江戸時代に裕福なのは商人や

階級的には最下層に置かれた

祭りや出版や下肥のリサイクル

や神事取り仕切りや興行、出産

介助、看護、医療行為、皮革生

産等の独占権益を有する階

級の人たちのうちの一部の支配

層だった。

武士で裕福なのは将軍や大名の

みで、大多数の武士は貧困に

あえいでいた。

海外では大きな誤解があるよう

で、武士は支配階級だったので

超大金持ちかと思っているケース

がかなりある。

以前、中国人やフィリピン人、

アメリカ人、英国人、オースト

ラリア人、アイルランド人、ド

イツ人、ウクライナ人、オラン

ダ人、カナダ人たちとの対話の

中で、日本のヒストリカルカル

チャーの話題で武士の生活に

ついて触れた事がある。

日本の歴史をよく知らない外国

人たちは、全員が日本のサム

ライは誰もが大金持ちかと

思っていた。

武士は階級は上だが、裕福には

させない政策が幕府と藩に

より採られた事を説明する

のに一苦労だった。

典型例が参勤交代で、あれは

幕府が諸藩を経済的に疲弊さ

せるための国家政策であったの

は社会科の歴史教科書で習った

通りだ。

生活が苦しかった武士は、四公

六民などは守らず、とんでもな

い税率にして農民たちから搾り

取ろうとした。

百姓たちは生きて行く事すらで

きない。

一揆というのは戦国期に発生

した軍事同盟の事だが、江戸期

には農民の決起が百姓一揆とし

て起きた。命がけである。

お上の許しを得ずに直に提訴し

ただけで死罪になるのが江戸時

代だ。民権などは一切存在しな

い。武士階級のやりたい放題だ。

だが、武士の階級は庶民よりも

上に人為的に設定されていた。

武士などは、農民からも城

下町の町人たちからも毛嫌

いされていた。

理由は、「搾取者」だからであ

る。支配者階級であり、人々を

踏みしだいてその上に君臨する

階級だったからだ。

経済的には武士たちは火の車だ

ったのが実情だ。

だが、支配者たる武家としての

体面を保つためにからいばりで

見栄を張っている。多くの制約

があろうとも自由に生きる民衆

から好かれる道理がない。

「花は桜木、人は武士」という

赤貧ながら清貧の武士もいたが、

実際には、日々生きて行くのが

やっとだった。

農民を支配して苦しめている階

級としての武士が、その大

多数が極貧状態だった。

戦争も無いのに生産活動に従事

しない武装階級が郎党含めて国

民の約1割を占め、それが階級

として政権を掌握している。

収入は搾取によるものだけだ。

藩によっては産業開発や国内商

取引、密貿易等で財を成す藩も

あったが、それはごく一部だ。

幕臣も各藩の下級武士も、アル

バイトをしなければ生きて行け

なかった。

江戸の産業での実質的な担い手

は御家人たちだった。虫の飼育、

金工小物作り、花栽培、生活消

耗品群の製造、それらは実

質は武士たる幕臣御家人や各藩

の下級武士が担っていた。

軍人が軍役無き為に花を栽培し

てそれを売って日々の暮らしを

立てている。藩も財政は破綻し

ている。

そのような社会構造がいつまで

も続く筈もない。

江戸時代は、武士が羽振りがよ

かったのはごく初期のみで、

鎖国以降、すでに元禄期には

支配階級なのに極貧という構

造的な社会的矛盾が顕著に

なって来ていた。

武士などはかっこいいものでは

ない。

内情はヒーヒー言ってるような

ものだ。決してヒーヒー言わな

いで耐えていたのが武士だった

が。

そのあたりの本当の歴史実相は、

藤沢周平がよく捉えていて、武

士を新国劇のヒーローのように

は扱わず、武士が武士であるが

ゆえの悲哀を正確に描いている。

だが、社会体制が血脈主義だっ

た江戸期には、武士は自分で

好き好んで武士の家に生まれた

のではない。これは、他の階級

や階層の人々と同じく抗えな

かった。

「自分では選べない」という

理不尽のみが江戸時代の万人

に強制された「平等」であった

のである。

自分ではどうしようもできない

属性(=血脈や家柄や出自の場所

や性別、身体的特徴等)を以て人

が人を区分けして差別する社

会は破壊されるべきであり、

それは現代でも何ら変わら

ない。

そうした構造や意識性によって

成立している社会は、それは人

無き社会であり、もはやま

ともな社会とは呼べない。

人が人として万人が暮らせる世

の中がまともである事は、

論を俟たない。

人が人である人としての幸せは、

人が人を踏みしだく事によって

は得られない。