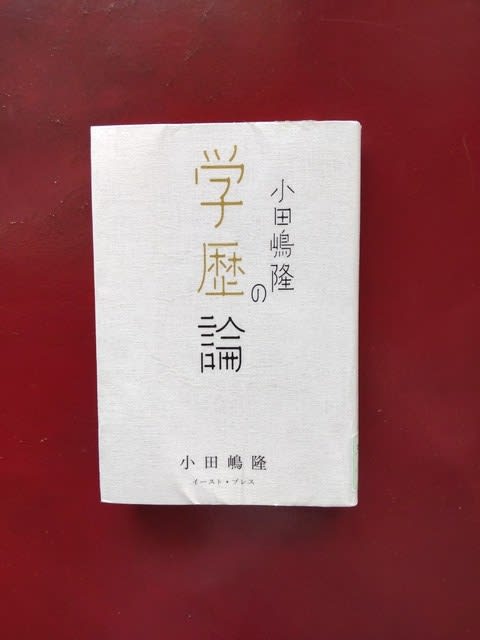

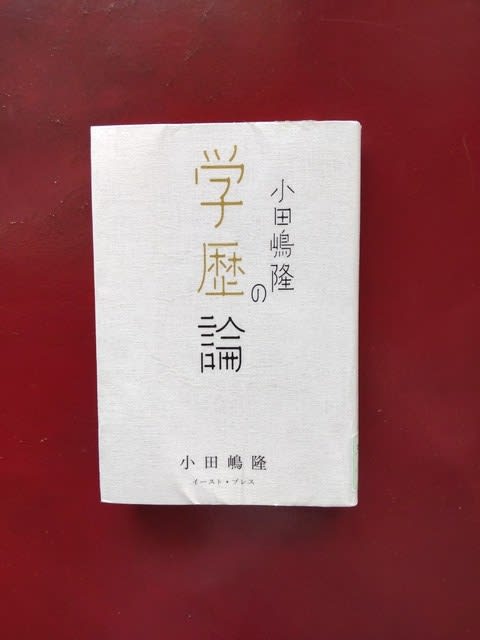

題名に小田嶋さんの名前が入っているのですが、これは小田嶋さんの個人の思いの入った学歴論と言うことか。

小田嶋さんが実際に経験した自身の学歴に対する世間的な評価も述べています。

でもそんなことは関係なく、いつもながら小田嶋さんの言説は鋭い。

江戸幕藩体制による封建社会は士農工商の身分秩序によって内部から支えられてきたのだが、貨幣経済が活発となり開国されると徐々に現実から乖離、世襲による固定的な職業選別が機能しなくなってきた。代わって現れたのが、学歴システムによる身分社会の再編成。学歴はある意味「後天的な身分」とも言えるのだが、社会的な役割としては身分と同じ機能をはたしていながら固定的でなく獲得可能な身分であり世襲不能な身分と言うことがユニークな点。明治以降の日本の飛躍にはこの学歴身分制の成功があった。

ところがこの成功によって学歴は人々のレッテル、値札として機能するようになる。人々は学歴に対して批判的で、行き過ぎた受験戦争には反対している。しかし自分の子どもを持つ当事者としては学歴で差別をされる立場になるのを避けようとする。結果受験戦争の益々の激化と低年齢化に突き進む。

子どもの学力は低年齢であればあるほど、親の教育水準及び経済状態をストレートに反映する(これは説得力ありますが、小田嶋さんが断定的に述べているだけでエビデンスが示されているわけではありません)。受験の低年齢化は「親の身分をほぼそのまま反映した学業成績を重視する傾向」となり、「学歴は後天的な身分」でありながら現実には身分が世襲されていくようになる。

明治以来社会的競争、身分的秩序の流動化によって我が国を活性化してきた学歴が、階級固定の道具になり社会的競争の阻害要因になろうとしている。

ここから小田嶋さんの経験を含めて如何に「学歴」による身分制が深く社会に浸透しているかを述べている。

小田嶋さんは早稲田の教育学部卒業なのだが、自慢話が大嫌いで高等小学校卒の職人だった父親が、息子の早稲田入学を自慢したのを聞いている。父の学歴への劣等感、怨念が分かってしまい、その思いを相続した気分になっている。

就職して会社に入れば学閥の暗躍を実体験する。早稲田の場合は「稲門会」というのだが、小田嶋さん、入社前から非公式に招集をかけられ稲門会での活動を誘われる。学閥は社内横断的な広がりを持った情報網となり、出世のパスポートになっていく。早稲田以外にも慶応の「三田会」とかも有名ですが、以前週刊ダイアモンドで三田会と稲門会の比較なんて言うのも堂々と特集されていた記憶があります。まあ、早稲田も慶応も卒業生は多くてそのネットワークは力になっているのでしょう。私の個人的な経験では、同じ係なり課にいる数人は仕事のできるできないははっきり分かるのですが、隣の課に行くだけでうわさで判断するしかなくなる。人事を行う部局は自分で直接一緒に仕事をした人以外については多分あがってきた推薦と評判で判断するしかないのだが、同じような評価ならば学歴が重要な判断材料になるのだろう。もちろん学歴などと言うのは受験という限定された範囲の知識を競ったものにすぎず、仕事のできるできないとは一致しないし全人格的な評価とは無縁です。高学歴で仕事のできない人とか近づきたくないような人のなんと多いことか。

それでも恋愛に学歴無用と言いながらカップリングパーティの参加資格で男性に求められているのは年齢を別にすれば学歴、身長、年収。東大、早慶の出身者は身長はあまり問題にされない。真剣な交際を求めているカップリングパーティでは学歴は明示されて重要視されている。

テレビ、新聞とかのいわゆるマスメディアの業界で働いている人間はほとんど100%大学卒。日本人の大学進学率は伸びたと言え50%そこそこくらい?今の日本人の中で中高卒者は70%くらいだろうか。その中でマスメディア業界は異様ともいえる学歴構成で、学歴に対する見えない差別感情があり学歴ヒエラルキーを売り物にしている。クイズ番組とかに東大とか名門大学とかの回答者を集めて競わせているのを見ると高学歴の優秀な方々は違うよとなるのだろうが、一生懸命勉強して受験競争を勝ち抜いてこれかよと言いたくもなる。

知性派タレントなどと言われる人たちの知性は何だと言うとつまるところ学歴。プロスポーツ界でも知性派選手などと言われている人たちは学歴からなのだが、競技の能力、頭の良さは学校では学べないことで学力とは関係ないと言うのは少し考えれば分かる。

田中角栄が出てきた時、「今太閤」ともてはやされたのだが、それは田中角栄が低学歴だったからこそ。東大や早稲田慶応といった有名大学の卒業生で首相になっても決して今太閤などとよばれなかった。出世という意味では大学卒でも総理大臣になると言うことは大出世のはずなんだが…そこには中高卒は一生下積みが普通という認識があったはず。マスコミは庶民を励ます意味で、学歴なんかなくてもこうして出世する人がいるんだと言っている。

まだまだ意識しなかった学歴に対するマスコミの取り上げ方はいろいろ出てくるのですが、結構頭に突き刺さった話を全部書いているときりがないので興味を持った人は読んでください。

それにしてもわが豚児たちはなんであんなに学力がなかったのか。全然世襲されていないのですけどと私も当事者としては学歴信者です。

小田嶋さんの早世を本当に残念に思います。

小田嶋さんが実際に経験した自身の学歴に対する世間的な評価も述べています。

でもそんなことは関係なく、いつもながら小田嶋さんの言説は鋭い。

江戸幕藩体制による封建社会は士農工商の身分秩序によって内部から支えられてきたのだが、貨幣経済が活発となり開国されると徐々に現実から乖離、世襲による固定的な職業選別が機能しなくなってきた。代わって現れたのが、学歴システムによる身分社会の再編成。学歴はある意味「後天的な身分」とも言えるのだが、社会的な役割としては身分と同じ機能をはたしていながら固定的でなく獲得可能な身分であり世襲不能な身分と言うことがユニークな点。明治以降の日本の飛躍にはこの学歴身分制の成功があった。

ところがこの成功によって学歴は人々のレッテル、値札として機能するようになる。人々は学歴に対して批判的で、行き過ぎた受験戦争には反対している。しかし自分の子どもを持つ当事者としては学歴で差別をされる立場になるのを避けようとする。結果受験戦争の益々の激化と低年齢化に突き進む。

子どもの学力は低年齢であればあるほど、親の教育水準及び経済状態をストレートに反映する(これは説得力ありますが、小田嶋さんが断定的に述べているだけでエビデンスが示されているわけではありません)。受験の低年齢化は「親の身分をほぼそのまま反映した学業成績を重視する傾向」となり、「学歴は後天的な身分」でありながら現実には身分が世襲されていくようになる。

明治以来社会的競争、身分的秩序の流動化によって我が国を活性化してきた学歴が、階級固定の道具になり社会的競争の阻害要因になろうとしている。

ここから小田嶋さんの経験を含めて如何に「学歴」による身分制が深く社会に浸透しているかを述べている。

小田嶋さんは早稲田の教育学部卒業なのだが、自慢話が大嫌いで高等小学校卒の職人だった父親が、息子の早稲田入学を自慢したのを聞いている。父の学歴への劣等感、怨念が分かってしまい、その思いを相続した気分になっている。

就職して会社に入れば学閥の暗躍を実体験する。早稲田の場合は「稲門会」というのだが、小田嶋さん、入社前から非公式に招集をかけられ稲門会での活動を誘われる。学閥は社内横断的な広がりを持った情報網となり、出世のパスポートになっていく。早稲田以外にも慶応の「三田会」とかも有名ですが、以前週刊ダイアモンドで三田会と稲門会の比較なんて言うのも堂々と特集されていた記憶があります。まあ、早稲田も慶応も卒業生は多くてそのネットワークは力になっているのでしょう。私の個人的な経験では、同じ係なり課にいる数人は仕事のできるできないははっきり分かるのですが、隣の課に行くだけでうわさで判断するしかなくなる。人事を行う部局は自分で直接一緒に仕事をした人以外については多分あがってきた推薦と評判で判断するしかないのだが、同じような評価ならば学歴が重要な判断材料になるのだろう。もちろん学歴などと言うのは受験という限定された範囲の知識を競ったものにすぎず、仕事のできるできないとは一致しないし全人格的な評価とは無縁です。高学歴で仕事のできない人とか近づきたくないような人のなんと多いことか。

それでも恋愛に学歴無用と言いながらカップリングパーティの参加資格で男性に求められているのは年齢を別にすれば学歴、身長、年収。東大、早慶の出身者は身長はあまり問題にされない。真剣な交際を求めているカップリングパーティでは学歴は明示されて重要視されている。

テレビ、新聞とかのいわゆるマスメディアの業界で働いている人間はほとんど100%大学卒。日本人の大学進学率は伸びたと言え50%そこそこくらい?今の日本人の中で中高卒者は70%くらいだろうか。その中でマスメディア業界は異様ともいえる学歴構成で、学歴に対する見えない差別感情があり学歴ヒエラルキーを売り物にしている。クイズ番組とかに東大とか名門大学とかの回答者を集めて競わせているのを見ると高学歴の優秀な方々は違うよとなるのだろうが、一生懸命勉強して受験競争を勝ち抜いてこれかよと言いたくもなる。

知性派タレントなどと言われる人たちの知性は何だと言うとつまるところ学歴。プロスポーツ界でも知性派選手などと言われている人たちは学歴からなのだが、競技の能力、頭の良さは学校では学べないことで学力とは関係ないと言うのは少し考えれば分かる。

田中角栄が出てきた時、「今太閤」ともてはやされたのだが、それは田中角栄が低学歴だったからこそ。東大や早稲田慶応といった有名大学の卒業生で首相になっても決して今太閤などとよばれなかった。出世という意味では大学卒でも総理大臣になると言うことは大出世のはずなんだが…そこには中高卒は一生下積みが普通という認識があったはず。マスコミは庶民を励ます意味で、学歴なんかなくてもこうして出世する人がいるんだと言っている。

まだまだ意識しなかった学歴に対するマスコミの取り上げ方はいろいろ出てくるのですが、結構頭に突き刺さった話を全部書いているときりがないので興味を持った人は読んでください。

それにしてもわが豚児たちはなんであんなに学力がなかったのか。全然世襲されていないのですけどと私も当事者としては学歴信者です。

小田嶋さんの早世を本当に残念に思います。

雁道バス停へ。

雁道バス停へ。

です。

です。 にします。

にします。 をカットして持ってきてくれたので頂きます。

をカットして持ってきてくれたので頂きます。

して試合にします。

して試合にします。