①「JR王寺駅~仁王門へ」のつづきです。

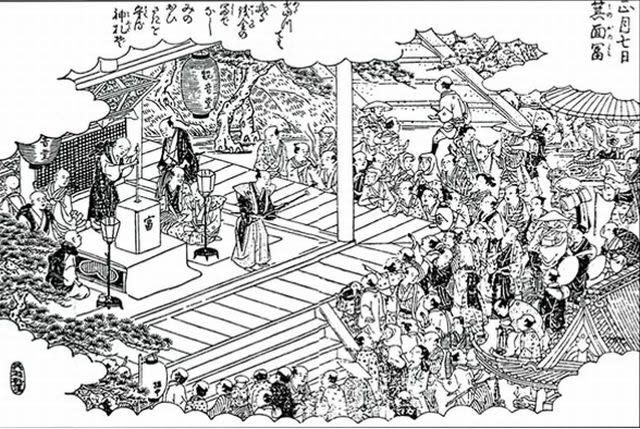

信貴山の山門「仁王門」

宝暦10年(1760)に大阪宝栄講が再建され

明治14年(1881)に大修理をしました。

その後、大正11年(1922)に

成福院鈴木恵照師の代の時に、この場所へ移転されました。

仁王像(金剛力士像)

「阿形(あぎょう)」「吽形(うんぎょう)」の仁王さま

金剛力士の「金剛とは」

仏敵を成敗するための武器の一つである金剛杵(こんごうしょ)のことを意味して、仁王門の左右に安置されています。

一般的な仁王像(金剛力士像)は

向かって右:左側が阿形(口を開いて発する最初の字音)

向かって左:右側が吽形(口を閉じて発する最後の字音)

信貴山の仁王像は左右逆でしたが

東大寺仁王像・善光寺の仁王像も逆だそうです。

仁王像の裏側

仁王門をはいると、裏側に狛犬が・・・

上を向いている狛犬は初めて見ましたが

狛犬の首筋が見えるほど、頑張って上を向いています。

仁王門の横から大門池が見えます。

赤い橋「信貴大橋」

大門池は、大門ダムによってできたダム湖です。

その大門池に架かる赤い橋が「信貴大橋」です。

「西方守護神 白虎」と「信貴大橋」

下の方で見たいものがあるので

信貴大橋バス停のある方へ下りてきました。

虎(寅)は、毘沙門天王の由来から朝護孫子寺のシンボルです。

そして、信貴山のある場所は奈良県の西方に当たります。

平城遷都1300年祭の際に、キトラ古墳の壁画でも有名になった中国の伝説上の神獣である「西方守護神 白虎」を設置したそうです。

仁王門→信貴大橋バス停→西方守護神白虎

長くなりますので、次へと続きます。

信貴山の山門「仁王門」

宝暦10年(1760)に大阪宝栄講が再建され

明治14年(1881)に大修理をしました。

その後、大正11年(1922)に

成福院鈴木恵照師の代の時に、この場所へ移転されました。

仁王像(金剛力士像)

「阿形(あぎょう)」「吽形(うんぎょう)」の仁王さま

金剛力士の「金剛とは」

仏敵を成敗するための武器の一つである金剛杵(こんごうしょ)のことを意味して、仁王門の左右に安置されています。

一般的な仁王像(金剛力士像)は

向かって右:左側が阿形(口を開いて発する最初の字音)

向かって左:右側が吽形(口を閉じて発する最後の字音)

信貴山の仁王像は左右逆でしたが

東大寺仁王像・善光寺の仁王像も逆だそうです。

仁王像の裏側

仁王門をはいると、裏側に狛犬が・・・

上を向いている狛犬は初めて見ましたが

狛犬の首筋が見えるほど、頑張って上を向いています。

仁王門の横から大門池が見えます。

赤い橋「信貴大橋」

大門池は、大門ダムによってできたダム湖です。

その大門池に架かる赤い橋が「信貴大橋」です。

「西方守護神 白虎」と「信貴大橋」

下の方で見たいものがあるので

信貴大橋バス停のある方へ下りてきました。

虎(寅)は、毘沙門天王の由来から朝護孫子寺のシンボルです。

そして、信貴山のある場所は奈良県の西方に当たります。

平城遷都1300年祭の際に、キトラ古墳の壁画でも有名になった中国の伝説上の神獣である「西方守護神 白虎」を設置したそうです。

仁王門→信貴大橋バス停→西方守護神白虎

長くなりますので、次へと続きます。