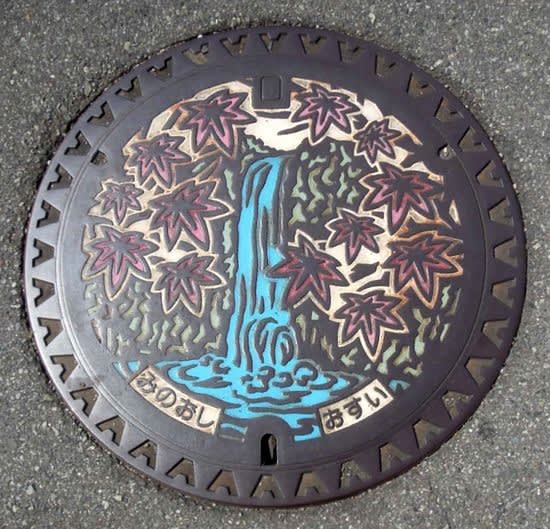

大阪・箕面大滝までウォーキング③の続きです。 10月6日(金)

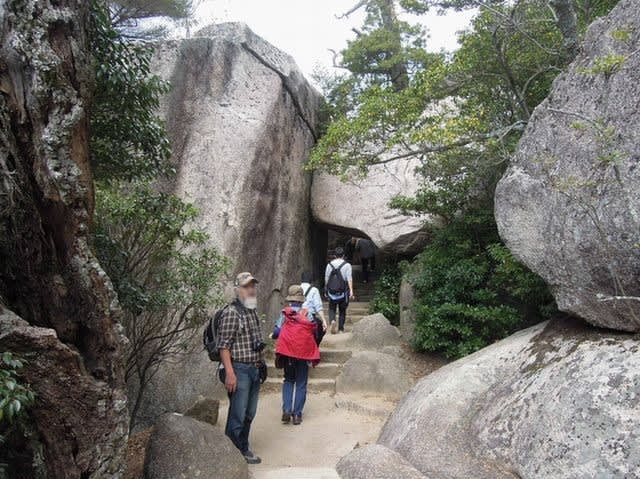

箕面公園の入口「一の橋」から大滝に向かっています。

箕面公園の生みの親「森秀次の像」

像は、夫婦橋の前にありました。

滝まで2.0km、昆虫館まではもう少しのようです。

阪急箕面駅から滝まで滝道を歩いて、約2.8km 約40~50分です。

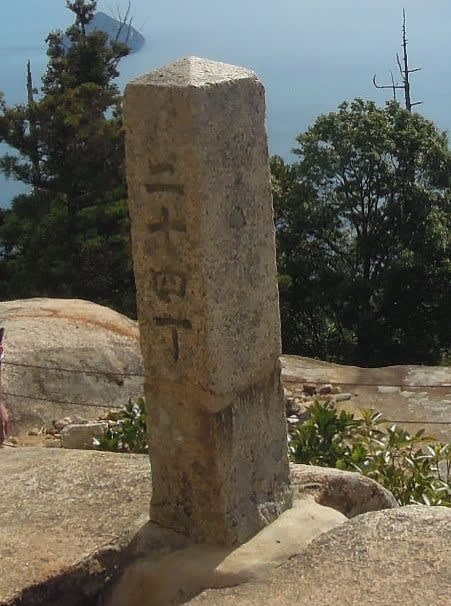

野村泊月の句碑

昆虫館の50m程手前の左側にありました。

風化してほとんど読めませんでしたが

昭和23年の初夏に、泊月が66歳の時

「椎の花八重立つ雲の如くにも」の句を詠んでいます。

箕面山には数多くの椎の大木があり、椎の花は5月の新緑の頃に咲き誇ると山肌はクリーム色の花に覆われ、滝道から山を見上げると椎の花が幾重にも重なり雲のように見える情景を詠んだ句でした。

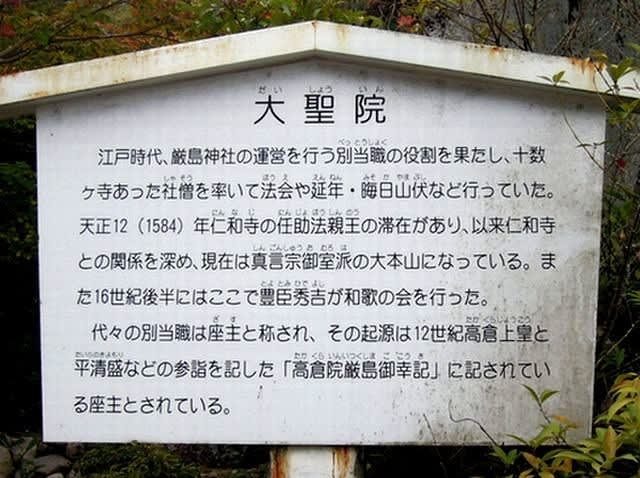

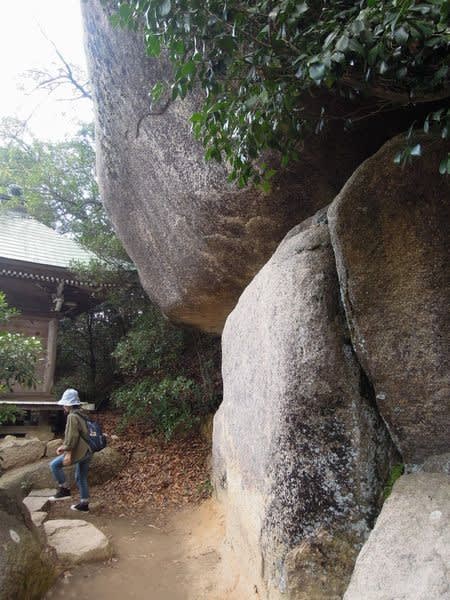

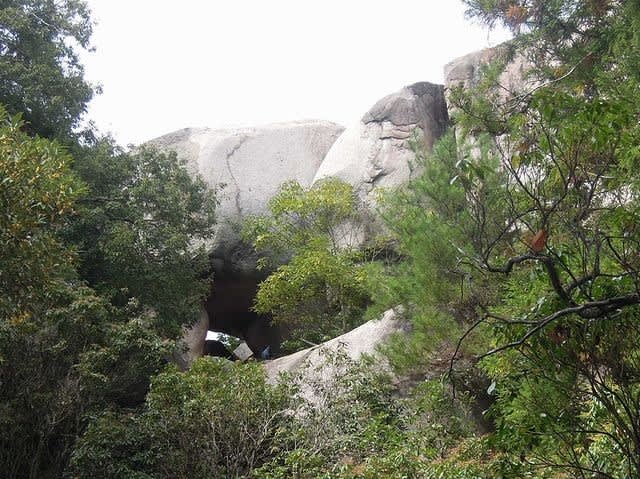

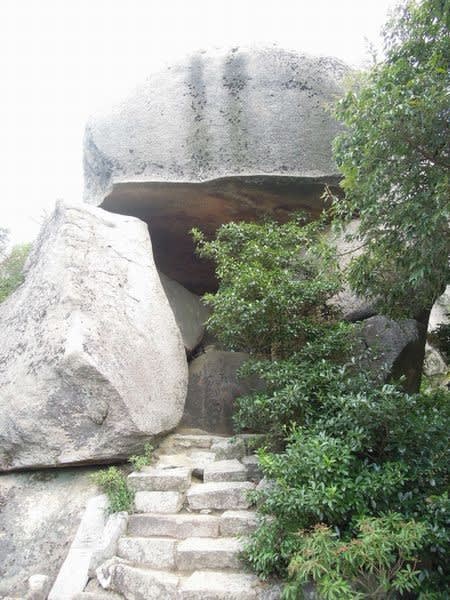

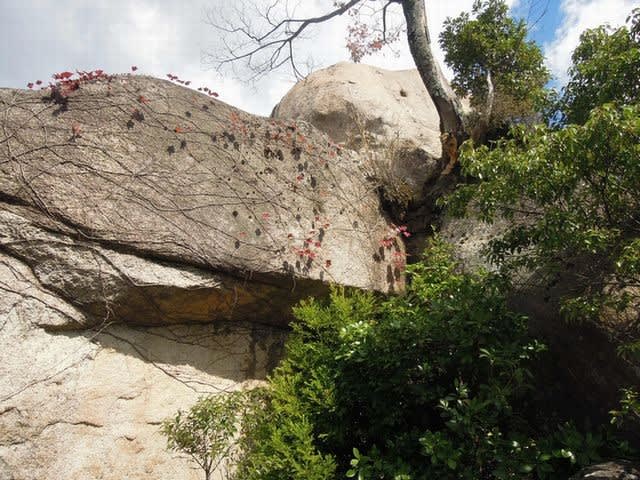

活断層の一部が露頭

野村泊月の句碑の後ろに見えるのは

有馬の西部から高槻の東部に至る約55kmの間を走っている「有馬高槻構造線」と呼ばれる活断層帯のうちの一部の断層露頭でした。

この断層帯が活動した最も新しい地震が約4百年前の慶長元年(1596)に起こった慶長伏見大地震です。この地震では構造線の東端にあたる豊臣秀吉が二年前に建てたばかりの伏見城天守閣が一瞬にして崩壊し、秀吉は二度と建て直す気力が失せたといいます。

この慶長伏見大地震では北摂地域は壊滅的な被害を受けました。このため箕面でも、この時代より前の木造建築物はほとんど残っていません。その4百年後の1995年に起きた阪神淡路大震災はこの構造線の西隣で起きたものでした。 「瀧道こぼればなし」より抜粋。

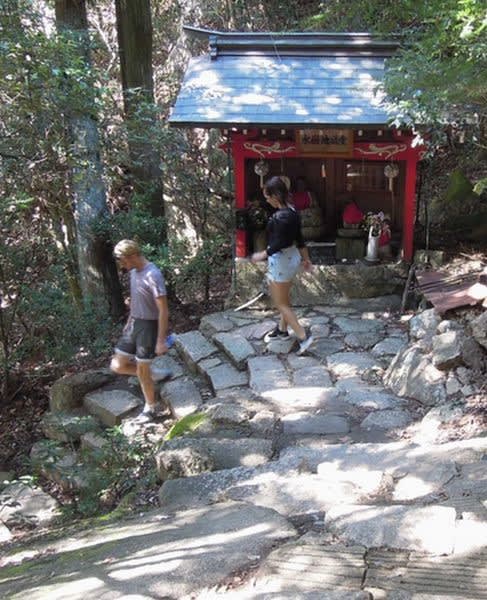

箕面公園 昆虫館

1953年(昭和28年)「みのお観光博覧会」の開催時に開園。

かつて箕面の森は、東京の高尾、京都の貴船と並び「日本三大昆虫宝庫」と称され、明治初期から国内外の昆虫学者が活躍したそうです。

それでは、昆虫館前を通り過ぎて大滝へ向かいます。

箕面公園の入口「一の橋」から大滝に向かっています。

箕面公園の生みの親「森秀次の像」

像は、夫婦橋の前にありました。

滝まで2.0km、昆虫館まではもう少しのようです。

阪急箕面駅から滝まで滝道を歩いて、約2.8km 約40~50分です。

野村泊月の句碑

昆虫館の50m程手前の左側にありました。

風化してほとんど読めませんでしたが

昭和23年の初夏に、泊月が66歳の時

「椎の花八重立つ雲の如くにも」の句を詠んでいます。

箕面山には数多くの椎の大木があり、椎の花は5月の新緑の頃に咲き誇ると山肌はクリーム色の花に覆われ、滝道から山を見上げると椎の花が幾重にも重なり雲のように見える情景を詠んだ句でした。

活断層の一部が露頭

野村泊月の句碑の後ろに見えるのは

有馬の西部から高槻の東部に至る約55kmの間を走っている「有馬高槻構造線」と呼ばれる活断層帯のうちの一部の断層露頭でした。

この断層帯が活動した最も新しい地震が約4百年前の慶長元年(1596)に起こった慶長伏見大地震です。この地震では構造線の東端にあたる豊臣秀吉が二年前に建てたばかりの伏見城天守閣が一瞬にして崩壊し、秀吉は二度と建て直す気力が失せたといいます。

この慶長伏見大地震では北摂地域は壊滅的な被害を受けました。このため箕面でも、この時代より前の木造建築物はほとんど残っていません。その4百年後の1995年に起きた阪神淡路大震災はこの構造線の西隣で起きたものでした。 「瀧道こぼればなし」より抜粋。

箕面公園 昆虫館

1953年(昭和28年)「みのお観光博覧会」の開催時に開園。

かつて箕面の森は、東京の高尾、京都の貴船と並び「日本三大昆虫宝庫」と称され、明治初期から国内外の昆虫学者が活躍したそうです。

それでは、昆虫館前を通り過ぎて大滝へ向かいます。