京都では、今年も1月~3月まで「京の冬の旅」が開催されています。

普段は非公開・複製の展示が、この期間だけ特別公開されるので

拝観予約していた、西陣にある浄土宗の寺院「報恩寺」へ向かいました。

京都駅

ここも京都駅の中ですが

ここは、ご存知の人が少ないのでは・・・(^^ゞ

ここは、ご存知の方が多いですね。

「堀川寺ノ内」バス停

京都駅前から、⑨の「二条城・西賀茂車庫」行きの市バスに乗り

「堀川寺ノ内」バス停から、東へ徒歩2分の報恩寺へ・・・

宝鏡寺門跡

報恩寺へ向かう道の左側に「宝鏡寺門跡」があります。

報恩寺の帰りに寄ってみたいと思います。

ここを右に行きます。

報恩寺は、この右折した先に山門が見えます。

創建年は不明だが、天正年間(1573~92年)に

一条高倉辺りから現在地に移転してきました。

今年の干支「寅」

『鳴虎図』を見たくて、報恩寺に来ました。

門前の石橋は秀吉の侍尼・仁舜尼の寄進で

擬宝珠に慶長7年(1602)の銘があります。

門を入って右側に稲荷大明神(追加写真)

そして「地蔵堂」が並んでいます。(追加写真)

地蔵堂には立派な地蔵菩薩が安置されているそうです。

報恩寺 客殿へ入っていきます。(追加写真)

あとで知ったのですが

修理のために屋根に上ったら鬼瓦が珍しい蛇だったそうです。

棟瓦は蛇の胴体、あるいは波を表しているのではと・・・?

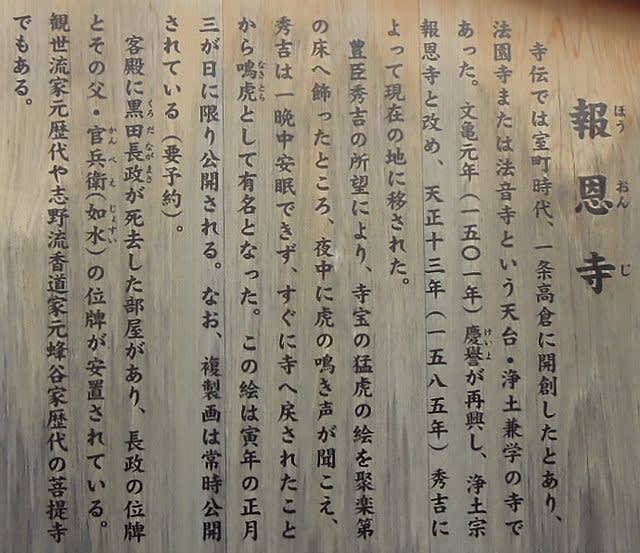

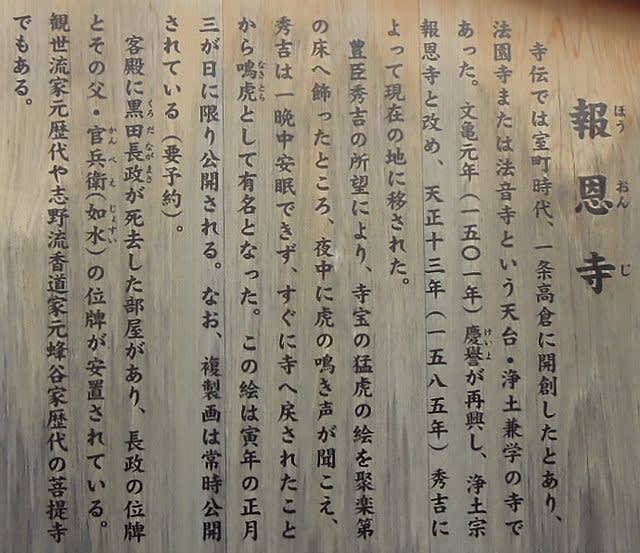

報恩寺「鳴虎(なきとら)図」

「虎の図」は

1501年(文亀元年)に、後柏原天皇より下賜されたものです。

水を飲む虎が描かれたもので、豊臣秀吉が聚楽第で見たいと言って持ち帰りましたが、夜毎吠えて眠れないため寺に返したと伝えられ「鳴虎(なきとら)」が、名前の由来となっています。

通常は原本が公開されるのは、寅年の1月1~3日に行われる寺宝展のみで、12年間のうち3日間限定なのですが・・・

今年は寅年で、2022年1月16日まで原本が公開されるので

原本が見たくて、15日(土)に行ってきました。

【2期】の期間(1月17日~3月18日)は複製画が特別展示ですが

お寺での公開は初となる、重文「大黒天像(だいこくてんぞう)」

が特別展示されるそうです。

不思議な逸話をもつ「鳴虎図」は、明の画人・四明陶佾(しめい とういつ)が毛の一本一本まで細密な筆致で描いた虎の掛軸です。

毛の一本一本を、目の前30㎝ほどの近くから見ることができました。

掛軸の右側から見ると、虎の顔が正面に見えお尻の方が小さく見えます。

(撮影禁止なので、パンフレットより)

報恩寺の客殿には、鎌倉時代の快慶作「阿弥陀三尊像」、北宋の「木造釈迦如来諸尊仏龕(ぶつがん)」、鎌倉時代の「木造千体地蔵菩薩像 木造大黒天像」、南北朝時代の「木造阿弥陀如来、両脇侍立像」などを安置、いずれも重要文化財です。

「黒田長政」(1568-1623)は、黒田官兵衛の長男で、豊臣秀吉と徳川家に仕えた武将です。1623年徳川秀忠、家光が参内のために上洛した際、長政は報恩寺に宿泊しましたが、持病発作のため客殿で亡くなり、黒田政長が最期を迎えた場所として知られています。

豊臣秀吉と織田信長の肖像画もありましたが

客殿は、撮影禁止でした。

この後、お庭を一回りしてから

丁稚が嘆き悲しんだという悲話の【撞かずの鐘】へ行きましたが

明日へと続きます。

普段は非公開・複製の展示が、この期間だけ特別公開されるので

拝観予約していた、西陣にある浄土宗の寺院「報恩寺」へ向かいました。

京都駅

ここも京都駅の中ですが

ここは、ご存知の人が少ないのでは・・・(^^ゞ

ここは、ご存知の方が多いですね。

「堀川寺ノ内」バス停

京都駅前から、⑨の「二条城・西賀茂車庫」行きの市バスに乗り

「堀川寺ノ内」バス停から、東へ徒歩2分の報恩寺へ・・・

宝鏡寺門跡

報恩寺へ向かう道の左側に「宝鏡寺門跡」があります。

報恩寺の帰りに寄ってみたいと思います。

ここを右に行きます。

報恩寺は、この右折した先に山門が見えます。

創建年は不明だが、天正年間(1573~92年)に

一条高倉辺りから現在地に移転してきました。

今年の干支「寅」

『鳴虎図』を見たくて、報恩寺に来ました。

門前の石橋は秀吉の侍尼・仁舜尼の寄進で

擬宝珠に慶長7年(1602)の銘があります。

門を入って右側に稲荷大明神(追加写真)

そして「地蔵堂」が並んでいます。(追加写真)

地蔵堂には立派な地蔵菩薩が安置されているそうです。

報恩寺 客殿へ入っていきます。(追加写真)

あとで知ったのですが

修理のために屋根に上ったら鬼瓦が珍しい蛇だったそうです。

棟瓦は蛇の胴体、あるいは波を表しているのではと・・・?

報恩寺「鳴虎(なきとら)図」

「虎の図」は

1501年(文亀元年)に、後柏原天皇より下賜されたものです。

水を飲む虎が描かれたもので、豊臣秀吉が聚楽第で見たいと言って持ち帰りましたが、夜毎吠えて眠れないため寺に返したと伝えられ「鳴虎(なきとら)」が、名前の由来となっています。

通常は原本が公開されるのは、寅年の1月1~3日に行われる寺宝展のみで、12年間のうち3日間限定なのですが・・・

今年は寅年で、2022年1月16日まで原本が公開されるので

原本が見たくて、15日(土)に行ってきました。

【2期】の期間(1月17日~3月18日)は複製画が特別展示ですが

お寺での公開は初となる、重文「大黒天像(だいこくてんぞう)」

が特別展示されるそうです。

不思議な逸話をもつ「鳴虎図」は、明の画人・四明陶佾(しめい とういつ)が毛の一本一本まで細密な筆致で描いた虎の掛軸です。

毛の一本一本を、目の前30㎝ほどの近くから見ることができました。

掛軸の右側から見ると、虎の顔が正面に見えお尻の方が小さく見えます。

(撮影禁止なので、パンフレットより)

報恩寺の客殿には、鎌倉時代の快慶作「阿弥陀三尊像」、北宋の「木造釈迦如来諸尊仏龕(ぶつがん)」、鎌倉時代の「木造千体地蔵菩薩像 木造大黒天像」、南北朝時代の「木造阿弥陀如来、両脇侍立像」などを安置、いずれも重要文化財です。

「黒田長政」(1568-1623)は、黒田官兵衛の長男で、豊臣秀吉と徳川家に仕えた武将です。1623年徳川秀忠、家光が参内のために上洛した際、長政は報恩寺に宿泊しましたが、持病発作のため客殿で亡くなり、黒田政長が最期を迎えた場所として知られています。

豊臣秀吉と織田信長の肖像画もありましたが

客殿は、撮影禁止でした。

この後、お庭を一回りしてから

丁稚が嘆き悲しんだという悲話の【撞かずの鐘】へ行きましたが

明日へと続きます。