壬生寺は、新選組ファンにとって聖地のような所でもあります。

壬生寺歴史資料室 2015年2月

壬生寺境内は新選組の兵法調練場に使われ、武芸や大砲の訓練が行こなわれたといわれていますが、慶応元年2月に西本願寺に屯所を移転しています。

壬生に屯所をかまえたのは2年あまりにすぎなかったのですが、その後も隊土は壬生寺で兵法訓練をしていたので、新選組隊士を「壬生浪士」とも呼ぶのは、この壬生屯所での新選組の活躍が広く知られていたからだと言われています。

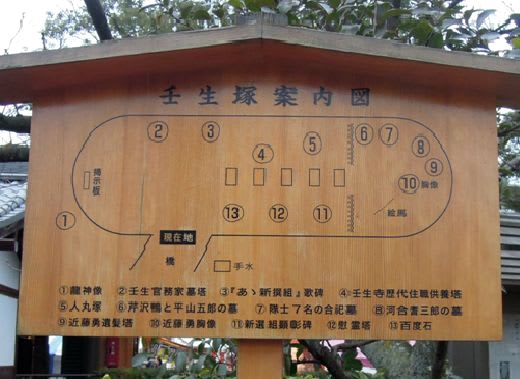

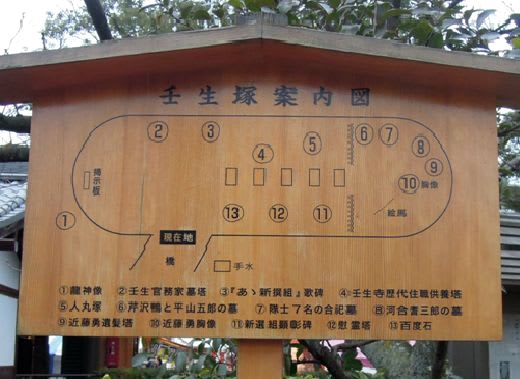

壬生寺境内東方にある池の中の島は壬生塚と呼ばれ

幕末の新選組隊士のお墓があります。

新選組局長「近藤 勇の胸像と遺髪塔」

新選組屯所で暗殺された隊士「芹沢鴨と平山五郎のお墓」に

勘定方「河合耆三郎の墓の他、隊士7名」の合祀墓があり、池田屋騒動で亡くなった隊士「奥沢栄助、安藤早太郎、新田革左衛門」らも・・・

一番隊組長・沖田総司が境内で子供達を集めて遊んだり

近藤勇をはじめ隊士が壬生狂言を観賞したり、新選組が相撲興行を壬生寺で企画し、寺の放生池の魚や “すっぼん” を採って料理し、力士に振る舞ったという面白い逸話が残っています。

近藤勇の像

毎年7月16日には池田屋騒動の日とし「新選組隊土等慰霊供養祭」が、ここで行われているそうです。

壬生寺を出て、坊城通の左側に見えたのは・・・

壬生寺の北隣にある八木邸「新撰組屯所跡」

「新撰組屯所跡」は、浪士たちを世話したとされた八木源之丞のお屋敷(現在一般公開されている八木邸 京都市指定文化財)です。

写真はお借りしました。

新選組は文久3年(1863)3月、壬生の地において結成されました。東門前の坊城通りには、その当時、八木邸、前川邸、南部邸の3箇所が屯所と定められ、今も八木邸と前川邸が残っています。

八木邸の隣には「京都鶴屋 鶴寿庵 本店 (写真右)」があり

歴史に由来する名物「屯所餅」がありました。

屯所餅は歯ごたえのあるお餅に、当地で栽培された京野菜の壬生菜を刻み入れ、丹波大納言小豆の粒あんを包んでいます。

壬生は往古より湧水の出ずるところで、水質にも大変恵まれ、壬生菜、菜種、藍などの産地でもありました。その藍で染めた水色は壬生の色で、壬生狂言に使用する手拭いの色にも古くから使用されています。新選組が使っている羽織の段だら模様の水色は、この壬生の色だそうです。

壬生寺歴史資料室 2015年2月

壬生寺境内は新選組の兵法調練場に使われ、武芸や大砲の訓練が行こなわれたといわれていますが、慶応元年2月に西本願寺に屯所を移転しています。

壬生に屯所をかまえたのは2年あまりにすぎなかったのですが、その後も隊土は壬生寺で兵法訓練をしていたので、新選組隊士を「壬生浪士」とも呼ぶのは、この壬生屯所での新選組の活躍が広く知られていたからだと言われています。

壬生寺境内東方にある池の中の島は壬生塚と呼ばれ

幕末の新選組隊士のお墓があります。

新選組局長「近藤 勇の胸像と遺髪塔」

新選組屯所で暗殺された隊士「芹沢鴨と平山五郎のお墓」に

勘定方「河合耆三郎の墓の他、隊士7名」の合祀墓があり、池田屋騒動で亡くなった隊士「奥沢栄助、安藤早太郎、新田革左衛門」らも・・・

一番隊組長・沖田総司が境内で子供達を集めて遊んだり

近藤勇をはじめ隊士が壬生狂言を観賞したり、新選組が相撲興行を壬生寺で企画し、寺の放生池の魚や “すっぼん” を採って料理し、力士に振る舞ったという面白い逸話が残っています。

近藤勇の像

毎年7月16日には池田屋騒動の日とし「新選組隊土等慰霊供養祭」が、ここで行われているそうです。

壬生寺を出て、坊城通の左側に見えたのは・・・

壬生寺の北隣にある八木邸「新撰組屯所跡」

「新撰組屯所跡」は、浪士たちを世話したとされた八木源之丞のお屋敷(現在一般公開されている八木邸 京都市指定文化財)です。

写真はお借りしました。

新選組は文久3年(1863)3月、壬生の地において結成されました。東門前の坊城通りには、その当時、八木邸、前川邸、南部邸の3箇所が屯所と定められ、今も八木邸と前川邸が残っています。

八木邸の隣には「京都鶴屋 鶴寿庵 本店 (写真右)」があり

歴史に由来する名物「屯所餅」がありました。

屯所餅は歯ごたえのあるお餅に、当地で栽培された京野菜の壬生菜を刻み入れ、丹波大納言小豆の粒あんを包んでいます。

壬生は往古より湧水の出ずるところで、水質にも大変恵まれ、壬生菜、菜種、藍などの産地でもありました。その藍で染めた水色は壬生の色で、壬生狂言に使用する手拭いの色にも古くから使用されています。新選組が使っている羽織の段だら模様の水色は、この壬生の色だそうです。