岡本商店南側に案内板:最近建った。案内板前に駐車

岡本商店南側に案内板:最近建った。案内板前に駐車

お城のデータ

所在地:愛知郡愛荘町栗田 (旧愛知郡秦荘町栗田) map:http://yahoo.jp/yRUVOf

現 状:集落

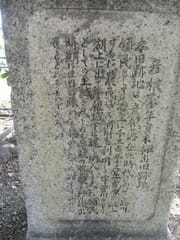

遺跡:堀・土塁・石碑案内板

区分:平城

築城者:栗田六郎

築城期:室町期・文明12年(1480)頃

城 主:栗田六郎・栗田秀元

城 域 :南北約70m×東西約200m

廃城期:永禄11年(1568)栗田秀元の時、織田信長の近江侵攻により敗れ落城した。

目標地:岡本商店

駐車場: 岡本商店・路上駐車

訪城日:2013.8.15

お城の概要

栗田地区の県道沿い東側にある岡本商店の南側に栗田城の城石碑がある。 この城石碑東側の竹薮の囲まれた民家辺りが栗田城主郭であったと推定される。

民家敷地南側に土塁を思わせるように庭の土盛りがあり、民家の南側の水田が内堀跡、西側の県道が外堀跡とされている。

栗田城は、栗田地区県道221号を西端とし、岡本商店とその東方の藪地、その南側の栗田邸、さらに東側の田畑一帯にあった。規模は南北約70m×東西約200mと推定されている。

一部発掘調査が実施され、県道沿いに土塁と外堀跡が確認されている。栗田邸は城主栗田氏の末裔なのか、玄関前の垣根と築山は土塁跡を利用して造成されているように見える。

藪地内をのぞいて見ると、土塁のような高まりが見えるが関連は判らない。

また栗田邸の南側前面に「内堀」「桝畑」、東方田地に「蓮池」という城に関連すると思われる地名が残っている。

案内板前に駐車

案内板前に駐車

歴 史

栗田城は、文明12年頃に平居城主小倉氏(平居氏の分流で、元々は荘管であった、一族栗田氏が築城した。

栗田氏は、城主栗田秀元は一族と共、戦国期に入った文明12年(1480)頃、栗田六郎によって城郭化され、江南守護六角氏に仕えた。永禄11年(1568)栗田秀元の時、織田信長の近江侵攻により敗れ落城した。

その後、永禄年間以後は内藤帯刀なる者が在城したとされる。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、

本日も訪問、ありがとうございました。感謝!!

農村公園内に

農村公園内に 南西角に

南西角に 船着場跡

船着場跡

八木荘保育園の向かい

八木荘保育園の向かい

竹林の中の土塁

竹林の中の土塁

滋賀県中世城郭分布図 5 市村城

滋賀県中世城郭分布図 5 市村城