所在地:野洲市五条(旧野洲郡中主町五条) map:http://yahoo.jp/gilaPi

別 名:兵主大社

:

区 分:平城

現 状:神社

遺 構:豪族である播磨守資頼邸の庭園

築城期:鎌倉期

築城者:播磨守資頼(土豪)

目標地:兵主大社

駐車場:参拝者無料駐車場

訪城日:2013.11.16

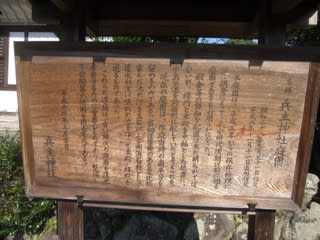

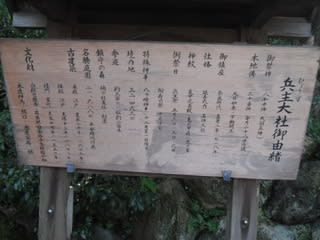

兵主大社は、八千矛神(大国主神・つわものぬし)を景行天皇の時代に高穂の宮居に近い穴太(大津市坂本穴太町元兵主)に祀られ、欽明天皇(531~71)の御代に播磨別等琵琶湖上を渡り大神を奉じて、現在の宮域に遷座されたのである。兵主大明神縁起によると ゛播磨守資頼"の居館と記している。花山天皇の御代の寛和元年(985)に正一位を追授せられた。

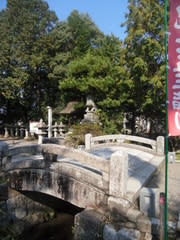

また、拝殿の左奥にある庭園は、鎌倉時代の古様を伝える庭園として、昭和28年に名勝に指定されている。この庭園は、神社がこの地に移転してくる以前からあったと考えられており、元々は神社の庭としてではなく、鎌倉時代この地の豪族である播磨守資頼邸の庭園だったと云われている。

庭園は、大規模な池泉廻遊式庭園で池に中の島を浮かべて出島を作り、護岸の石組みや築山の三尊石組みなど、造園の妙が感じられる美しさがあり、深い趣がある。また、この池をめぐる小道は、一面苔がむした間を縫って作られており、京都の西芳寺(苔寺)を思わせるようなしっとりとした雰囲気がある。池汀の曲線の様子などに遺構がよく残っており、平安時代後期の作といわれている。<現地説明板より>

兵主大社

八千矛神(やちほこのかみ)(大国主神)を主祭神とし、手名椎神・足名椎神を配祀する。

「兵主」の神を祀る神社は日本全国に約50社あり、延喜式神名帳には19社記載されているが、その中で名神大社は当社と大和国穴師坐兵主神社・壱岐国兵主神社のみである。

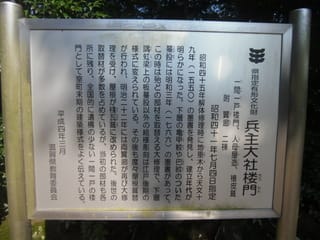

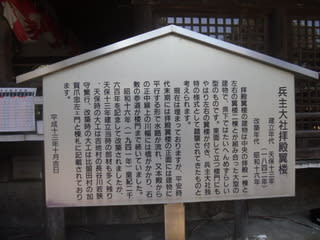

足利尊氏の寄進と伝えられる朱塗りの楼門

足利尊氏の寄進と伝えられる朱塗りの楼門

名勝 庭園

- 滋賀県県指定有形文化財

- 楼門

- 野洲市指定文化財

- 本殿

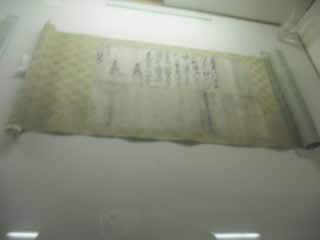

社伝「兵主大明神縁起」

社伝「兵主大明神縁起」によれば、景行天皇58年、天皇は皇子・稲背入彦命に命じて大和国穴師(奈良県桜井市、現 穴師坐兵主神社)に八千矛神を祀らせ、これを「兵主大神」と称して崇敬した。近江国・高穴穂宮への遷都に伴い、稲背入彦命は宮に近い穴太(滋賀県大津市坂本穴太町)に社地を定め、遷座した。

欽明天皇の時代、播磨別らが琵琶湖を渡って東に移住する際、再び遷座して現在地に社殿を造営し鎮座したと伝え、以降、播磨別の子孫が神職を世襲している。

延喜式神名帳では名神大社に列し、治承4年(1180年)には正一位勲八等兵主大神宮の勅額が贈られている。

歴 史

元の穴師坐兵主神社は、垂仁天皇2年に倭姫命が天皇の御膳の守護神として祀ったとも、景行天皇が八千矛神(大国主)を兵主大神として祀ったともいう。旧鎮座地は「弓月岳」であるが、比定地には竜王山・穴師山・巻向山の3つの説がある。祭神の「兵主神」は現在は中殿に祀られ、鏡を神体とする。神社側では兵主神は御食津神であるとしているが、他に天鈿女命、素盞嗚尊、天富貴命、建御名方命、大己貴神の分身の伊豆戈命、大倭大国魂神とする説がある。

巻向坐若御魂神社の祭神「若御魂神」は稲田姫命のことであるとされる。現在は右社に祀られ、勾玉と鈴を神体とする。元は巻向山中にあった。若御魂神については、和久産巣日神のことであるとする説もある。

上記の2社は、『正倉院文書』に天平2年(730年)に神祭を行った記録があり、貞観元年(859年)に従五位上の神階が授けられた。

穴師大兵主神社については鎮座年代は不詳である。祭神の「大兵主神」は現在は左社に祀られ、剣を神体とする。大兵主神の正体については、八千戈命(大国主)、素盞嗚命、天鈿女命、天日槍命という説がある。

中世ごろから、穴師坐兵主神社が穴師上社、穴師大兵主神社が穴師下社と呼ばれるようになった。応仁の乱のときに若御魂神社と穴師上社の社殿が焼失したことから、この2社を穴師下社(大兵主神社)に合祀した。明治6年(1873年)に郷社に列し、昭和3年(1928年)に県社に昇格した。

摂社として、野見宿禰を祀る相撲神社があり、相撲の祖神として信仰されている。

中世には、「兵主」を「つわものぬし」と読むことより、武士の厚い信仰を得た。中でも源頼朝・足利尊氏による神宝の寄進・社殿造営があり、社宝として残されている。また、江戸時代には、徳川将軍家から社領の寄進を受け、厚い保護を受けた。

兵主神社(大社)庭園

拝殿横にあり、護岸の石組み・築山の三尊石組みなどは平安時代の遺構。「近江の苔寺」の別名がある。 毎年、紅葉時期にはライトアップが行われる。

- 所在地 〒520-2424 滋賀県野洲五条566

- 営業期間 公開 : 9:00~17:00 庭園公開には期間があるので、要確認。

休業 : 年中無休 - 料金 大人 : 大人:500円

備考 : 中学生以下無料(個人)

その他 : その他:300円 団体(5名以上) - 文化財 国指定の名勝

- その他情報 築庭年代 :平安時代

- 庭園も社殿等も凝った作りで興味のある方にはたまらない遺構が数多く残っている。

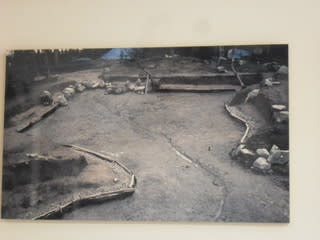

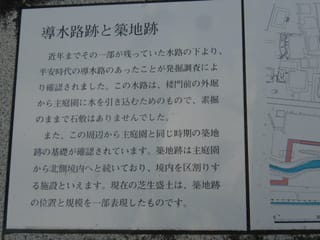

この庭は対岸の比良山地に産する守山石と呼ばれる庭石をふんだんに使った大規模な池泉回遊式庭園とされている。平成3年から発掘調査と保存修理が行われ見事な庭園が蘇っている。

発掘では、鎌倉時代の古様を伝える庭園の下層から現在の庭園の池とほぼ同じ形状で、洲浜で縁取られた平安時代後期の池が現れ、さらに池に水を注ぐ160mにも及ぶ遣り水の跡が、さらには琵琶湖に向かって出入りするための船着きの跡までもが見つかった。 - これまで起源と伝えられてきた鎌倉時代よりもさらに古い遺構の発見である。なお、現在の庭園は、作庭当時の南半分を留めるのみとされ、当初は神社敷地全体が庭園でなかたかと思われる。

ところで、発掘で平安時代後期まで作庭時期がさかのぼったが、まだ縁起による遷座年代の方が遥かに古い。

宝物庫

重要文化財

- 白絹包腹巻 1具

- 鍍銀籠手金具

- 鍍銀臑当(すねあて)

- 茜威喉輪(あかねおどしのどわ)

- 白生絹袷小袖

- 萌黄地白茶格子生絹袷小袖

- 緂帯

- 唐櫃

- 重要美術品(国認定)

- 革箙(かわえびら)

- 錦包箙

- 梓弓

- 伏竹弓

- 黒漆弓

- 木造唐鞍神馬

- 木造神馬

足利尊氏の寄進と伝えられる朱塗りの楼門(ろうもん)

足利尊氏の寄進と伝えられる朱塗りの楼門(ろうもん)

足利尊氏の寄進と伝えられる朱塗りの楼門(ろうもん)

足利尊氏の寄進と伝えられる朱塗りの楼門(ろうもん)

参考資料:『ウィキペディア(Wikipedia)』、パンフレット、現地説明板

本日も訪問、ありがとうございました。