お城のデータ

所在地:彦根市日夏町 map:http://yahoo.jp/Pdoe7u

現 状:山林・荒神山少年自然の家ウォークラリーEコース

遺 構:曲輪、竪堀、土塁、堀切

区 分:山城(詰め城)

築城期:室町期

築城者:日夏氏

城 主:日夏越前守

目標地:唐崎神社

駐車場:唐崎神社 駐車場

訪城日:2013.12.9

お城の概要

日夏城は、荒神山の最北端に位置し、大きな山塊の隅っこの細い山尾根に申し訳なさそうにあった。荒神山は山全体が探索コースとなっていて、日夏城へもはっきりした道がついている。

麓の唐崎神社の裏からは道も広く意気揚々、しかし途中からは突然の急勾配。ロープが張ってあり、それにつかまらないと登り降りできない程で、ちょっとしたアスレチックのようだ。

山道をほぼ登り切ると、左手の雑木林の中に遺構が現われる。道以外は全くの未整備のため判りづらいが、いびつな土塁で3つに仕切られた削平地と頂点に物見台程度の小さな曲輪がある。そこからは急下降するが、更に山の本体方向へ向かうと堀切が認められる。しかし、いずれも雑草に覆われ、写真でははっきり判らないものばかりであった。

城と呼ぶには本当にお粗末なつくりで、砦もしくは荒神山城の一部としか考えざるを得ない。

宇曽川西岸沿いの「唐崎神社」~徒歩で神社裏山を尾根づたいに約500m進む

歴 史

日夏の地を本拠て あったと推測されますが、 土豪化し、城を築いて戦国大名に従化し、戦国大名に従 うよになったのでしょう。

『 江州佐々木 南北 諸士帳』 には 、「日夏庄泉城主 佐々木随兵 日夏越前守」と記されて ます。

地元に残る古文書は、 永禄2年(1559)の「 肥田城水攻め」や、翌年野良田表合戦」に勝利した浅井長政の重臣 磯野員昌が、その勢いで六角方日夏氏を攻めました首尾よく抗戦して難を逃れたこと。その後、 浅井長政配下なった。日夏氏は元 亀4年(1573)の織田信長による小谷城総攻撃により、浅井一族ともに討死しやがて日夏城没落たこなどが記されいる。

唐崎神社横・・・駐車可3台(他に、近くに駐車場あり)

唐崎神社横・・・駐車可3台(他に、近くに駐車場あり)

日夏城 遠望

日夏城 遠望

参考資料;滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、わやしの町の戦国(彦根教育委員会)

本日も訪問、ありがとうございました!!!感謝!!

堀跡と思われる小川が残る他は宅地

堀跡と思われる小川が残る他は宅地

堀跡と思われる小川が残る他は宅地

堀跡と思われる小川が残る他は宅地 三上陣屋(みかみじんや)は滋賀県野洲市野洲町三上(近江国野洲郡)にあった三上藩の藩庁である。

三上陣屋(みかみじんや)は滋賀県野洲市野洲町三上(近江国野洲郡)にあった三上藩の藩庁である。

堀跡と思われる小川が残る他は宅地

堀跡と思われる小川が残る他は宅地 車は三上山裏登山口駐車場(天保義民碑前)

車は三上山裏登山口駐車場(天保義民碑前)

車は三上山裏登山口駐車場(天保義民碑前)・・・約10台可

車は三上山裏登山口駐車場(天保義民碑前)・・・約10台可

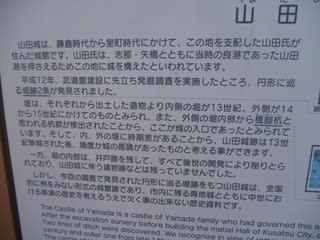

市立武道館と山田城址説明板。

市立武道館と山田城址説明板。

土塁

土塁

切岸

切岸 櫓台

櫓台 堀・土塁

堀・土塁 駐車場5台

駐車場5台 小谷城 遠景

小谷城 遠景