鵜飼城から寅にあたる北東の地にあったのを圃場整備に300m移動されています。画像に移されている石碑のある場所です。(ただ、大きな石塔が駐車場付近にあるのは、不動産業者から誘致したものです。)

鵜飼城から寅にあたる北東の地にあったのを圃場整備に300m移動されています。画像に移されている石碑のある場所です。(ただ、大きな石塔が駐車場付近にあるのは、不動産業者から誘致したものです。)

お城のデータ

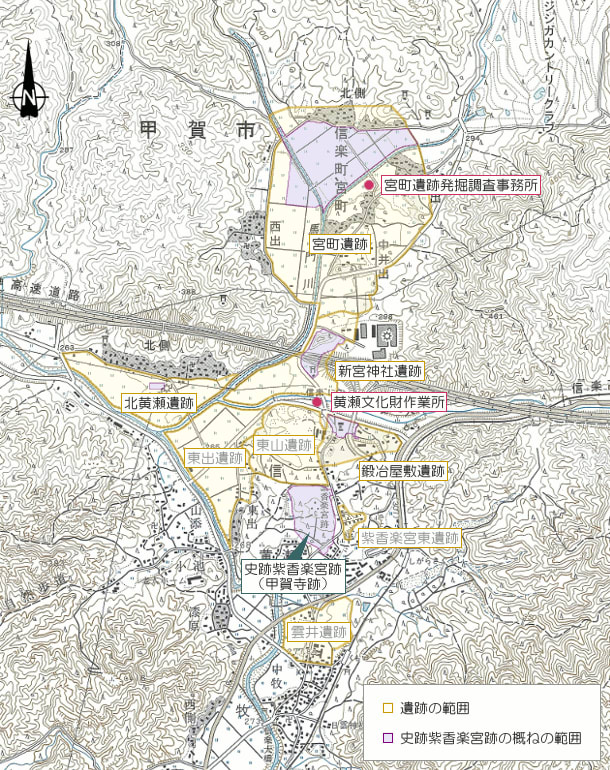

所在地:甲賀市(旧甲賀郡)信楽町宮町 map:http://yahoo.jp/WHpXAv

別 称:鵜飼城

現 状:田地・宅地

区 分:居館

築城期:室町期

築城者:鵜飼氏

遺 構:不明

目標地:法性寺

駐車場:法性寺駐車場

訪城日:2016.2.3

お城の概要

飯道山の南西・大納言山に西が、比定地であるが、農地整備で大きく改変され、遺構の手掛りはない。

コメント頂きました。

鵜飼城はこの地に、子孫が在住されています。風水により寅の守「トラノカミ」が今も祀られ、大切に保全しています。鵜飼城から寅にあたる北東の地にあったのを圃場整備に300m移動されています。画像に移されている石碑のある場所です。ただ、大きな石塔が駐車場付近にあるのは、不動産業者から誘致したものです。

宮町集落は、紫香楽宮・甲賀寺跡があり今からおよそ1,250年前の奈良時代中頃、甲賀市信楽町の北部に聖武天皇が造営した都です。

聖武天皇が発した大仏造立の詔により、大仏の骨組みとなる体骨柱を立てたと推察される甲賀寺跡。金堂跡、僧坊跡、塔院跡などずらりと並ぶ礎石が、当時の面影を今に伝えています。

聖武天皇が発した大仏造立の詔により、大仏の骨組みとなる体骨柱を立てたと推察される甲賀寺跡。金堂跡、僧坊跡、塔院跡などずらりと並ぶ礎石が、当時の面影を今に伝えています。

お城の歴史

近江興地誌志略に[鵜飼駿河守城址]宮町にあり、駿河守は甲賀古士二十一家の内なり・・・と記す。

甲賀流忍者といわれ、室町幕府9代将軍足利義尚を斃した「鈎の陣」の甲賀二十一騎に鵜飼駿河守の名がある。

紫香楽宮は、今からおよそ1,250年前の奈良時代中頃、甲賀市信楽町の北部に聖武天皇が造営した都です。

恭仁京から甲賀郡紫香楽村に通じる道(恭仁東北道)が開通し、天皇は紫香楽村に離宮を造り始めました。

天皇は、天平14(742)年8月~9月、同年12月~翌15年正月、15年4月、同年7月~11月初め、というように、この離宮へたびたび出かけ(行幸)、離宮の建設を励ましています。 離宮というのは都とは異なり、天皇が保養などのため一時的に滞在する宮殿的施設で、紫香楽宮は離宮として造られ始めたのです。

天平15(743)年の年末には、足掛け4年間続いてきた恭仁京の建設事業が中止され、て天平16(744)年2月末に正式に難波を都と宣言しました。

紫香楽宮の建設は引き続き進めら、天平15(743)年10月に天皇は紫香楽宮で「大仏造顕の詔」を発し、甲賀寺の建設と大仏造りに着手します。

そして天平16(744)年11月には甲賀寺で大仏の骨組みとなる体骨柱(中心柱)を建てる儀式が行なわれ、太上天皇(前天皇)も難波宮から紫香楽宮へ到着するなど、紫香楽は活気に満ちていきました。その勢いが持ち越された天平17(745)年正月元旦、紫香楽宮は「新京」と呼ばれ、宮殿の門前に立てるのが習わしの大きな楯と槍が立てられました。ようやく、紫香楽宮は正式な都になったのです。

しかし、4月になると、紫香楽宮や甲賀寺周辺の山々でしきりに火災が起こりました。 火災がおさまると、今度は美濃国(岐阜県)で起きた大地震の余震と思われる地震が相次ぎました。これらが原因となって、5月には早くも都が奈良(平城京)へもどってしまいました。

紫香楽宮は、このように数年間めまぐるしく平城京→恭仁京→難波宮→紫香楽宮→平城京と都が移り変わった時期に、極く短期間ですが光を放って存在した都であったのです。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、甲賀の城、遺跡ウォーカー、

本日の訪問ありがとうございす!!感謝!!