お城のデータ

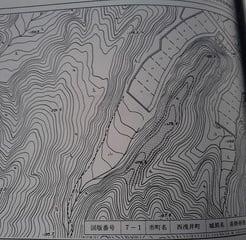

所在地:長浜市(旧東浅井郡)湖北町南速水 map:http://yahoo.jp/fqYU0K

別 名:伯母屋敷

区 分:平城

現 状:宅地・竹藪

築城期:

築城者:

遺 構:土塁、横堀、

標 高:93m 比高差:ー

目標地:熊野神社

駐車場:路上駐車

訪城日:2016.3.20

お城の概要

南速水城は南速水集落の北側に遺構が残る。熊野神社から少し東へ進み集落の東端付近に北側に無線塔が建っている。この西側の竹藪の中に土塁の遺構が残存する。

集落の北側に東から西に字伯母屋敷は竹藪、奥屋敷は畑、北屋敷は明善寺が並び、

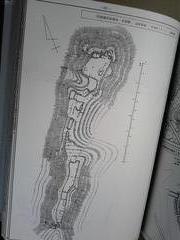

伯母屋敷には、今も土塁と堀が残り、複数の土塁囲いの屋敷跡の存在する。群郭式平地城館であった。竹藪の中に残る土塁や堀は明瞭である。

「滋賀県中世城館調査報告」によれば北東隅部と思われるL字の土塁が二つ、北西隅部と思われるL字の土塁が一つあり、少なくとも三つの区画があったことが確認できる。

お城の歴史

『江州佐々木南北諸氏帳』には、浅井郡 速水 住 佐々木隋兵山本源氏 速水右馬介 速水冠者頼信ヲ元祖トス

速水 住 渡辺勘兵衛 同 渡辺甚介

速水 住 今井林右衛門 と記す。

渡辺勘兵衛 (石田家臣)

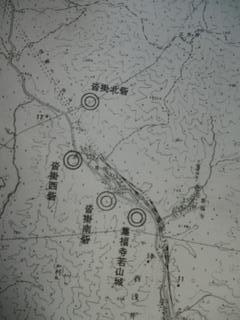

南速水集落には、小字「伯母屋敷」、「奥屋敷」、「北屋敷」といった地名があり、このうち「伯母屋敷」は石田三成の伯母の屋敷跡とか。

奥屋敷

伯母屋敷

北屋敷

伯母屋敷

伯母屋敷 南速水城・・・遠景

南速水城・・・遠景

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査「伊香郡・東浅井郡の城」、『ウィキペディア(Wikipedia)』

本日の訪問ありがとうございす!!

t

t

元小学校跡の空地から比高差5~6mの高台が本丸櫓台で、広さは10m四方。中央部に疋壇城址の石碑が建てられている。櫓台から北側に曲輪が広がるが、大部分は畑地として利用されている。

元小学校跡の空地から比高差5~6mの高台が本丸櫓台で、広さは10m四方。中央部に疋壇城址の石碑が建てられている。櫓台から北側に曲輪が広がるが、大部分は畑地として利用されている。

南側の空堀

南側の空堀 広場かた天守台

広場かた天守台

桝形虎口か?

桝形虎口か? 虎口から天守台

虎口から天守台

北側の空堀

北側の空堀

正面の林の中に

正面の林の中に

疋田氏の墓

疋田氏の墓

獣除けの柵で、城山に入れない

獣除けの柵で、城山に入れない

帰りの獣除けの柵、大川沿いを集福寺若山城へ

帰りの獣除けの柵、大川沿いを集福寺若山城へ