三雲城跡内の岩

三雲城跡内の岩  六角氏の家紋である四つ目結を刻んだ岩

六角氏の家紋である四つ目結を刻んだ岩

http://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/221922c2ca69029097cf72fffd5ebeb8

三雲城跡内の岩に六角氏の家紋である四つ目結を刻んだ岩があります。三雲城は1487年に六角高頼が三雲典膳によって築かれた城です。

家紋が刻まれた岩は、八丈岩の後方の岩群の中にあります。

| 所在地 | 滋賀県湖南市吉永 | |

|---|---|---|

三雲城跡内の岩

三雲城跡内の岩  六角氏の家紋である四つ目結を刻んだ岩

六角氏の家紋である四つ目結を刻んだ岩

http://blog.goo.ne.jp/kkkk_015/e/221922c2ca69029097cf72fffd5ebeb8

三雲城跡内の岩に六角氏の家紋である四つ目結を刻んだ岩があります。三雲城は1487年に六角高頼が三雲典膳によって築かれた城です。

家紋が刻まれた岩は、八丈岩の後方の岩群の中にあります。

| 所在地 | 滋賀県湖南市吉永 | |

|---|---|---|

所在地:草津市芦浦町445 マップ:http://yahoo.jp/B2Nwh8

別 称 : 芦浦観音寺

区 分: 平城

築城者: 不詳

遺 構 : 土塁、水濠

歴史

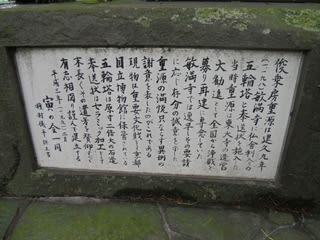

芦浦観音寺が城塞化したものである。観音寺は、聖徳太子開基、秦河勝創建の伝承をもつ古刹である。

いつごろから城郭として用いられたのかは不明だが、14世紀末には戦乱により衰えたとのことから、南北朝時代ごろのことと推測されている。

その後、芦浦観音寺は、応永十五年(1408)に僧歓雅によって復興された。享徳年間(1452~54)には、芦浦観音寺は幕府から琵琶湖の湖上管船奉行に任命された。

戦国時代に入り織田信長が進出すると、芦浦観音寺は信長に従い、本能寺の変後は秀吉に従った。

秀吉のもとでも船奉行職を預かり、さらに4万石の知行を得て、芦浦観音寺は大いに栄えた。このころ、石垣などが整備され、現在の姿に近づいたものと考えられている。江戸時代に入り、貞享二年(1685)に船奉行の職を解かれた。

芦浦観音寺は、今も豪壮な濠や石垣、門構えなどを残しています。ただ、現在目にしている遺構は、やはり近世以降のものと思われます。栄耀栄華の歴史をもつ芦浦観音寺です

天台宗寺院の芦浦観音寺は、応永15年(1408年)に歓雅によって再興されたと伝えられています。

歴代住職のうち、特に芦浦観音寺三傑僧と呼ばれた八世賢珍・九世詮舜・十世朝賢らはそれぞれ織田信長・豊臣秀吉・徳川家康といった天下人と交わりを持っており、そのうち九世詮舜は、秀吉より琵琶湖湖上交通を管理する船奉行に任命され、また、湖南・湖東地方を中心とした蔵人地の代官を務めるなど、秀吉のブレーンとして活躍しました。

また、寺は周囲を堀で囲み、内部に石垣や土塁を配する一見して中近世の城郭を彷彿とさせる特異な寺観を有しますが、これも近年の調査によって、芦浦観音寺が政治的に力をつけていく安土桃山時代後半から江戸時代の初めにかけて整備されたことが明らかとなってきています。

<重文>阿弥陀堂 書院 木造阿弥陀如来立像 木造地蔵菩薩立像 絹本著色黄不動尊像 絹本著色薬師三尊像 絹本著色十六羅漢図(2幅) 絹本著色五大尊像(4幅) 絹本著色聖徳太子像

参考資料

・現地説明文・滋賀県の城・HP

本日も訪問、ありがとうございました。

「沙沙貴神社」は古代の「沙沙貴山君」が崇敬した「延喜式」式内社である。

近江国の蒲生野にあり、古くから沙沙貴郷あるいは佐々木庄と称されたこの地は、宇多源氏佐々木発祥地であり近江守護である佐々木一族、沙沙貴郷33村を始めとする人々の信仰を集めた。

平安・鎌倉様式を継承し江戸中期に再建された茅葺きの「楼門」や、東西廻廊と四国九亀藩主京極家によって弘化5年(1848年)に建築された「本殿」「権殿」「拝殿」など大型木造建築八棟はすべて重要文化財に指定されている。

境内の随所に佐佐木氏(佐佐木源氏)の四ツ目結い(七ツ割四ツ目)の定紋が見られ全国の宇多源氏・佐佐木源氏(京極家、黒田家、三井家、佐佐木家など二百二十余姓)ゆかりの人たちが信仰する神社である。

4月末から5月中旬にかけて「うらしま草」や、「なんじゃもんじゃ」の花が楽しめます。

市の北西端、長命寺山(333m)の標高約250mの山腹にある寺院。西国三十三カ所第31番札所で、「八千年や柳に長き命寺、運ぶ歩みのかざしなるらん」という詠歌のとおり、「寿命長遠」の御利益があるとされています。3世紀後半から4世紀初頭の景行天皇の時代、武内宿禰(すくね)がこの山で長寿を祈ったといい、開基は聖徳太子と伝えられます。

平安時代前期に寺院の基盤ができたと考えられており、その後、近江守護佐々木定綱(さだつな)が戦死した父の菩提を弔うために、平安時代後期に本堂をはじめ、釈迦堂・薬師堂・太子堂・護摩堂(ごまどう)・宝塔・鐘楼・仁王門などを建立しました。現在の社殿は戦国時代中期に兵火で焼失したあと再建されたものです。

湖岸のそばから808段といわれる長い石段を登ると、諸堂の屋根の線が美しく重なりあっています。千手観音を本尊とし、聖観音・十一面観音・毘沙門天など多くの国指定の重要文化財が安置されており、その他、建造物のすべてが県あるいは市の指定文化財になっているという由緒ある寺院です。四季を通じて多くの参詣者が全国から訪れ、湖辺近くの山腹風景も美しいです。

<重文>本堂 三重塔 鐘楼 護摩堂 絹本著色紅波璃阿弥陀像 絹本著色勢至菩薩像 絹本著色釈迦三尊像 綿本著色涅槃像 木造千手観音立像 木造 地蔵菩薩立像 木造毘沙門天立像 木造聖観音立像 木造十一面観音立像

・北畠貝行墓

北畠具行卿墓・徳源院の案内板

北畠具行卿墓・徳源院の案内板

⇐あと50m

⇐あと50m

元弘(げんこう)の変(1331)で失脚した北畠具行の墓。徳源院(とくげんいん)(清滝寺)の南700m、丸山(285m)の山頂にあります。 後醍醐(ごだいご)天皇に仕えた具行は、鎌倉幕府打倒の謀議に度々加わり、その中心的存在でしたが笠置(かさぎ)落城の後に幕府方に捕らえられ、鎌倉に護送される身となりました。 しかし、護送の途中、その人となりを惜しんだ京極道誉(きょうごくどうよ)(佐々木高氏)は、清滝寺(きよたきでら)に彼を留め、1ヶ月余りにわたって幕府に具行の命乞いを続けました。しかし、その願いも空しく、元弘2年(1332)6月19日にこの地で斬首され、その生涯を閉じました。

墓は高さ204cmの宝篋印塔で、死後16年を経て建立されました。今もなお、6月19日の命日には、地元の人々によって手厚く供養されています。国指定の史跡です。

墓所への道、旧東山道・・・

墓所への道、旧東山道・・・

墓所への道の入口の三叉路に芭蕉の句碑

墓所への道の入口の三叉路に芭蕉の句碑

・徳源院

弘安9年(1286)、京極氏の初代氏信が建立。京極家歴代の菩提寺である天台宗の寺。 京極氏は、鎌倉中期に近江で勢力を振るっていた近江源氏佐々木氏から分かれ、家名は氏信の宿所が京都の京極高辻(きょうごくたかつじ)にあったことによります。

二代目道誉桜(京極家5代目当主・京極道誉が植えたと伝わる しだれ桜)

二代目道誉桜(京極家5代目当主・京極道誉が植えたと伝わる しだれ桜) 三代目道誉桜

三代目道誉桜

本堂裏に、清滝山の自然林を借景に回遊式の庭園があり、春には道誉桜と称されるしだれ桜が趣きを添えます。もにじや堂前に群生する萩が咲きこぼれる秋の風情も格別とか。小堀遠州庭園。

本堂裏に、清滝山の自然林を借景に回遊式の庭園があり、春には道誉桜と称されるしだれ桜が趣きを添えます。もにじや堂前に群生する萩が咲きこぼれる秋の風情も格別とか。小堀遠州庭園。

本堂

本堂

京極高豊の寄進した三重塔

京極高豊の寄進した三重塔

<京極家墓所>

国の史跡に指定されている墓域には一族の墓が存在し、閑静なただずまいを見せる境内に、本堂、位牌殿、三重塔などを有します。なかでも朱塗りの三重塔は、寛文12年(1672)に讃岐丸亀藩主であった京極高豊が建てたもので、県の指定文化財になっています。

寺地は、もと氏信の柏原館があったところで、<京極家墓所>

京極家の菩提寺・徳源院(とくげんいん)(清滝寺(きよたきでら))の本堂裏手の山麓にあります。上段の始祖氏信(うじのぶ)を筆頭に、南北朝時代に活躍した道誉(どうよ)を含む、歴代当主の墓碑宝篋印塔(ほうきょういんとう)が18基。下段には、それ以降の当主や分家やらの宝篋印塔14基と、淀殿の妹・はつをめとった京極高次(たかつぐ)の墓石などが、整然と並んでいます。

京極家は、浅井氏の台頭とともに一時期衰え、寺も荒れましたが、寛文12年(1672)高豊(たかとよ)が境内に三重塔(県の指定文化財)を建てて以来、勢力を取り戻しました。この時、付近に散在していた墓を一カ所に集めたといいます。

塔の大きさは様々で、京極家の栄枯盛衰を表しています。現在、国の史跡および県の史跡に指定されています。

京極19代、高次の墓は別格(石廟内部に宝篋印塔がある)

京極19代、高次の墓は別格(石廟内部に宝篋印塔がある)

片隅に北畠具行の墓が??? 元弘2年(1332)南朝方の北畠具行が捕らえられ、京極導誉によって鎌倉へ送られる途中、柏原(現山東町)で殺害されたが、このとき当寺に約1ヵ月間留め置かれたと伝えられている。

片隅に北畠具行の墓が??? 元弘2年(1332)南朝方の北畠具行が捕らえられ、京極導誉によって鎌倉へ送られる途中、柏原(現山東町)で殺害されたが、このとき当寺に約1ヵ月間留め置かれたと伝えられている。

参考に:滋賀県米原市上平寺

京極氏一族の墓

京極氏の一族の墓と伝わる五輪塔。「上平寺城絵図」にも「御廟所」の記載がある。京極高清の墓石はもとはここにあったが、江戸時代に丸亀藩主京極高豊が京極家の菩提寺徳源院に歴代藩主の墓を整備した時に徳源院に移されたという。墓石の一つには「浄光院殿芳室宗口大禅尼 永正三(1506)年四月七日」の文字があり、京極氏ゆかりの女人の墓と伝えられているという。

京極氏の本城「上平寺城・館跡」

京極氏の本城「上平寺城・館跡」 弥高寺跡・弥高寺城址(伊吹山系650mの天空の城)

弥高寺跡・弥高寺城址(伊吹山系650mの天空の城)

米原市観光MAP

中山道(旧東山道)

中山道(旧東山道)

・参考資料:現地説明の神主、語り部、文化財保護課(県)・現地説明板、パンフレット、HP・BLOG等々

消費カロリー 465.9kcal 脂肪消費量 66.5g

次回Dコース:歴史ブロガーの「木曽殿最後の地・膳所を訪ねて」 前半 お楽しみに

成菩提院

正式には寂照山円乗寺成菩提院と称提院するこの寺は、弘仁6(815)年に天台宗の開祖最澄が談議所を建てたのに始まり、のちに延暦寺の別院の一つとなりました。

嘉暦元(1326)年、越前白山平泉寺の衆徒が乱入して全焼しましたが、69年後の応永2(1395)年に貞舜が再興しました。

記録によると、戦国の武将織田信長・豊臣秀吉・小早川秀秋など有名な武将が宿営しています。

寺領は160石余りで、末寺は80ヵ寺余り、また寛文5(1665)年の調書によると64坊、僧侶103人とあり、大きな寺院であったことが伺えます。

絹本著色聖徳太子像など、多くの文化財があります。また、

絹本著色聖徳太子像など、多くの文化財があります。また、

山門の竜はあまりにも出来がよかったために、本物の竜となって村里にあらわれ、大洪水を起こしたとの逸話があります。竜を止めるために、その目には大きな釘が打ち込まれているということです

山門の竜はあまりにも出来がよかったために、本物の竜となって村里にあらわれ、大洪水を起こしたとの逸話があります。竜を止めるために、その目には大きな釘が打ち込まれているということです

柏原宿柏原宿は、江戸時代、344軒の家数を数え、22軒の旅籠と多くの店がひしめく、中山道の中でも大規模な宿場町としてにぎわいました。長さが1.5kmと近江国最大級の宿場で、昔ながらのまちなみを残しています。この辺りは、伊吹山の麓にあって薬草の生産地として知られ、特に「もぐさ」は上質のものとして古くから有名でした。

柏原宿柏原宿は、江戸時代、344軒の家数を数え、22軒の旅籠と多くの店がひしめく、中山道の中でも大規模な宿場町としてにぎわいました。長さが1.5kmと近江国最大級の宿場で、昔ながらのまちなみを残しています。この辺りは、伊吹山の麓にあって薬草の生産地として知られ、特に「もぐさ」は上質のものとして古くから有名でした。

柏原宿は、伊吹山の麓にあって薬草を使用したもぐさの生産が盛んでした。、現在ももぐさの販売を続けている亀屋。

柏原宿は、伊吹山の麓にあって薬草を使用したもぐさの生産が盛んでした。、現在ももぐさの販売を続けている亀屋。

織田信長と伊吹山の薬草園・・・HP

作成:筒井杏正

伊吹山には薬草園が作られていたことはよく知られていますが、当時から伊吹山が薬草園の適地であったことと、そこには豊富な薬草が自生していたことにも,織田信長が薬草園を開かせた理由の一つと思われます

日本でキリスト教を布教し貢献した聖フランシス・ザヴィエル

日本でキリスト教を布教し貢献した聖フランシス・ザヴィエル  ポルトガル宣教師の進言を受け伊吹山での薬草園開設を許可した織田信長

ポルトガル宣教師の進言を受け伊吹山での薬草園開設を許可した織田信長

さて、その内容を察するに、織田信長が安土城にいた永録年間の頃、ポルトガルの宣教師と謁見した際、宣教師が人の病を治すには薬が必要であると、そのためには薬草栽培が必要であることを進言したそうです。また、もう一説には、鉄砲火薬の原料となる植物も含め移植したとも。

その進言を受けて信長は伊吹山に薬草園の開設を許可したのです。50ヘクタールという広大な薬草園には、西洋からもってきた薬草が3000種類も植えられていたと言われています。

柏原宿資料館の土間のようで、 住居部分も見学出来ます。

寝物語の里の目標が、何故ここに?(安藤広重の「木曽街道六十九宿」に描かれた今須宿の図は、この地を描いたものです。現在宿等はなく、石碑のみが建っている。)

寝物語の里の目標が、何故ここに?(安藤広重の「木曽街道六十九宿」に描かれた今須宿の図は、この地を描いたものです。現在宿等はなく、石碑のみが建っている。)

近江と美濃の国境は、この碑の東10m余にある細い溝だった。この溝を挟んで両国の番所や旅籠があり、壁越しに「寝ながら他国の人と話合えた」ので、寝物語の名が生まれたといわれている。

また平治の乱(259年)後、源義朝を追ってきた常盤御前が「夜ふけに隣り宿の話し声から家来の江田行義と気付き奇遇を喜んだ」所とも「源義経を追ってきた静御前が江田源蔵と巡り会った」所とも伝えられている。

寝物語は中山道の古跡として名高く、古歌等にもこの名が出ていたり、広重の浮世絵にもここが描かれている。

~ひとり行く 旅ならなくに 秋の夜の 寝物語も しのぶばかりに 太田道潅~

伊吹山のふもとの柏原という宿場に代々つたわるもぐさや「亀屋」に番頭福助がいた。 この番頭は正直一途、お店の創業以来伝えられた家訓をまもり、ふだんの日は裃を着け、扇子を手放さず、道行くお客さんを手招きしてもぐさをすすめ、お客に対して感謝の心をあらわしおべっかを言わず、真心で応え続けた。そのため商売が大いに繁盛し、主人もたいそう福助を大事にした。 やがてこの話が京都にも広まり伏見人形屋が耳にして、福を招く縁起物として福助の姿を人形にうつしたという。当時は、茶店や旅籠も兼業していたという。

伊吹山のふもとの柏原という宿場に代々つたわるもぐさや「亀屋」に番頭福助がいた。 この番頭は正直一途、お店の創業以来伝えられた家訓をまもり、ふだんの日は裃を着け、扇子を手放さず、道行くお客さんを手招きしてもぐさをすすめ、お客に対して感謝の心をあらわしおべっかを言わず、真心で応え続けた。そのため商売が大いに繁盛し、主人もたいそう福助を大事にした。 やがてこの話が京都にも広まり伏見人形屋が耳にして、福を招く縁起物として福助の姿を人形にうつしたという。当時は、茶店や旅籠も兼業していたという。

最澄が創立したという明星山明星輪寺泉明院への道しるべである。

宿内東に、同じ薬師仏を本尊とする長福寺があったので、明星山薬師道、西やくし道とも呼んだ。太平洋戦争までは、眼病に霊験ありと賑わったが、門前の明星村も消え、今は往年の面影がない。

この道標は享保2年(1717年)と古く、正面が漢文、横二面が平仮名・変体仮名を使った二つの和文体で刻まれている。

お茶屋御殿跡

お茶屋御殿跡の小公園

お茶屋御殿跡の小公園

お茶屋御殿跡と郷宿(ごうやど)跡がある。郷宿とは脇本陣と旅籠屋の中間で、武士や公用で旅する庄屋などに使用された旅館である。 皇女和宮宿泊の本陣とか、この宿場は中山道4番目の規模だったと。 柏宿企画展 「中山道と和宮下嫁展」開催中、撮影禁止:チラシ20120710~819をhttp://plaza.rakuten.co.jp/t036kkk/diary/201207150000

脇本陣は、大名・幕府役人・宮家・公卿・高僧他貴人が、本陣を利用できないときの、公的休泊施設である。柏原宿は南部本陣の別家が本陣同様江戸時代を通して務めた。間口は、屋敷は228坪、建坪は73坪あったと。

柏原宿は、江戸時代、344軒の家数を数え、22軒の旅籠と多くの店がひしめく、中山道の中でも大規模な宿場町としてにぎわいました。長さが1.5kmと近江国最大級の宿場で、昔ながらのまちなみを残しています。この辺りは、伊吹山の麓にあって薬草の生産地として知られ、特に「もぐさ」は上質のものとして古くから有名でした。

柏原宿は、江戸時代、344軒の家数を数え、22軒の旅籠と多くの店がひしめく、中山道の中でも大規模な宿場町としてにぎわいました。長さが1.5kmと近江国最大級の宿場で、昔ながらのまちなみを残しています。この辺りは、伊吹山の麓にあって薬草の生産地として知られ、特に「もぐさ」は上質のものとして古くから有名でした。

・参考資料:現地説明はご住職、文化財保護課(県)・現地説明板、パンフレット、HP・BLOG等々

柏原城は京極家の菩提寺である清滝寺徳源院を中心とした一帯で、徳源院の山門の横に、柏原城の石碑がひっそりと建っている。

徳源院背後の清滝山山頂には、柏原城の詰の城の遺構が残る。清滝山の山頂からは、東山道(中山道)と北国脇往還道が手を伸ばせば届くような位置に見え、京極氏がこの柏原に居城を構えた意図がハッキリと分かる。

弘安9年(1286)、京極氏の初代氏信が建立。京極家歴代の菩提寺である天台宗の寺。 京極氏は、鎌倉中期に近江で勢力を振るっていた近江源氏佐々木氏から分かれ、家名は氏信の宿所が京都の京極高辻(きょうごくたかつじ)にあったことによります。

徳源院の土塀

徳源院の土塀

二代目道誉桜(京極家5代目当主・京極道誉が植えたと伝わる しだれ桜)

二代目道誉桜(京極家5代目当主・京極道誉が植えたと伝わる しだれ桜) 三代目道誉桜

三代目道誉桜

本堂裏に、清滝山の自然林を借景に回遊式の庭園があり、春には道誉桜と称されるしだれ桜が趣きを添えます。もにじや堂前に群生する萩が咲きこぼれる秋の風情も格別とか。小堀遠州庭園。

本堂裏に、清滝山の自然林を借景に回遊式の庭園があり、春には道誉桜と称されるしだれ桜が趣きを添えます。もにじや堂前に群生する萩が咲きこぼれる秋の風情も格別とか。小堀遠州庭園。

本堂・

本堂・

京極高豊の寄進した三重塔

京極高豊の寄進した三重塔

<京極家墓所>

国の史跡に指定されている墓域には一族の墓が存在し、閑静なただずまいを見せる境内に、本堂、位牌殿、三重塔などを有します。なかでも朱塗りの三重塔は、寛文12年(1672)に讃岐丸亀藩主であった京極高豊が建てたもので、県の指定文化財になっています。

寺地は、もと氏信の柏原館があったところで、<京極家墓所>

京極家の菩提寺・徳源院(とくげんいん)(清滝寺(きよたきでら))の本堂裏手の山麓にあります。上段の始祖氏信(うじのぶ)を筆頭に、南北朝時代に活躍した道誉(どうよ)を含む、歴代当主の墓碑宝篋印塔(ほうきょういんとう)が18基。下段には、それ以降の当主や分家やらの宝篋印塔14基と、淀殿の妹・はつをめとった京極高次(たかつぐ)の墓石などが、整然と並んでいます。

京極家は、浅井氏の台頭とともに一時期衰え、寺も荒れましたが、寛文12年(1672)高豊(たかとよ)が境内に三重塔(県の指定文化財)を建てて以来、勢力を取り戻しました。この時、付近に散在していた墓を一カ所に集めたといいます。

塔の大きさは様々で、京極家の栄枯盛衰を表しています。現在、国の史跡および県の史跡に指定されています。

京極19代、高次の墓は別格(石廟内部に宝篋印塔がある)

片隅に北畠具行の墓が??? 元弘2年(1332)南朝方の北畠具行が捕らえられ、京極導誉によって鎌倉へ送られる途中、柏原(現山東町)で殺害されたが、このとき当寺に約1ヵ月間留め置かれたと伝えられている。

片隅に北畠具行の墓が??? 元弘2年(1332)南朝方の北畠具行が捕らえられ、京極導誉によって鎌倉へ送られる途中、柏原(現山東町)で殺害されたが、このとき当寺に約1ヵ月間留め置かれたと伝えられている。

歴史ブロガーの「東山道をめぐる攻防の地を訪ねて」・・・清岸寺・蓮華寺・居醒の泉

歴史ブロガーの「東山道をめぐる攻防の地を訪ねて」

米原駅前

米原駅から東へほんの100m、旧中山道を越えてちょっと太尾山の西麓の清岸寺。

(旧米原尋常高等小学校のすぐ東側にある駐車場がある。

(旧米原尋常高等小学校のすぐ東側にある駐車場がある。

清岸寺

楼門をくぐると、一面のイワヒバが青々として広がっています。これは自生したもので、このお寺は別名、「岩桧葉の寺」とも。

楼門をくぐると、一面のイワヒバが青々として広がっています。これは自生したもので、このお寺は別名、「岩桧葉の寺」とも。

創立は南北朝時代の中期、近江の守護職だった佐々木京極道誉によって開創され不動山米泉寺と呼ばれていました。その後延文年間(1356~61)に自ら法華経八巻を書写し、その最後の一軸(太尾)をこの寺に奉納して祈願所としました。

創立は南北朝時代の中期、近江の守護職だった佐々木京極道誉によって開創され不動山米泉寺と呼ばれていました。その後延文年間(1356~61)に自ら法華経八巻を書写し、その最後の一軸(太尾)をこの寺に奉納して祈願所としました。

現在の背後の山を太尾山とするのはこのことからです。太尾山城祉 - harimaya.com京極の城跡が・・・(未訪問…秋にお庭・予約して食事と城跡を)

佐々木六角太夫判官氏頼 もこの寺に参詣のおり、開創時からの来歴を聞き感ずるところがあって諸堂を修理するとともに、金剛仏師讃岐法眼尭尊に命じて聖観世音菩薩を刻ませ安置しました。

御厨子の中からしずかに微笑んでおられます。

御厨子の中からしずかに微笑んでおられます。

体内には佐々木六角太夫判官氏頼が常に念持して戦場におもむく時も旗竿の中にいれて離さなかったと言われる八寸ほどの観音像が納められています。

体内には佐々木六角太夫判官氏頼が常に念持して戦場におもむく時も旗竿の中にいれて離さなかったと言われる八寸ほどの観音像が納められています。

江戸時代に入って曹洞宗彦根大雲寺三世の要津守三和尚がこの寺を訪れ余りの荒廃ぶりに心を痛め、この寺の再興を決意して慶安三年(1650)小堂に居を移しました。これを知った敦賀の伊藤五郎助は私財をなげうって自らの力の限りを尽くしたので諸堂・伽藍は整い、寺は完全に復興しました。

江戸時代に入って曹洞宗彦根大雲寺三世の要津守三和尚がこの寺を訪れ余りの荒廃ぶりに心を痛め、この寺の再興を決意して慶安三年(1650)小堂に居を移しました。これを知った敦賀の伊藤五郎助は私財をなげうって自らの力の限りを尽くしたので諸堂・伽藍は整い、寺は完全に復興しました。

しかし復興後まもなく五郎助は他界しました。これを悼んで五郎助(諡を青岸宗天という)の中興の功績を讃え永く伝えるために吸湖山清岸寺と改称しました。

和洋折衷の石灯篭---(上部には仏像、下部はキリシタンの十字形をしている寄せ灯篭)。

和洋折衷の石灯篭---(上部には仏像、下部はキリシタンの十字形をしている寄せ灯篭)。

<仏法を伝える名勝庭園>

<仏法を伝える名勝庭園>

この寺は名勝清岸寺庭園として知られています。非常に多くの石を使い、豪華にして仏法の理を込めた意味深い庭園で延宝六年(1678)の作です。

約三百坪の広さにまとめられた回遊式と観賞式をかねた築山林泉式の枯山水庭園で、興欣和尚が築いた当時の姿を現在に伝えています。

蓮華寺

誰一人訪れない、時が止まったかのようにひっそりとしてた、北条仲時公以下430余名のお墓。

誰一人訪れない、時が止まったかのようにひっそりとしてた、北条仲時公以下430余名のお墓。

寺伝では、北条仲時公以下430余名のお墓は、寺の境内に散在していたが、江戸時代、井伊の殿様が馬で蓮華寺を訪ねたとのこと。

その夜、仲時公が、夢に現れ「馬で見下ろすとは、何事」といわれ、北条仲時公のお墓は、向かいの山の頂上に移転したとか。

お墓も、このように、集めて、整然とお祭りしたようです。

北条仲時は元弘3年(1333)5月7日の六波羅探題陥落の際、北朝の光厳天皇、後伏見・花園上皇を伴い中山道を鎌倉へと東走しますが、近江国番場宿(ばんばのしゅく)(現、滋賀県米原市番場)にて佐々木京極道誉らに行く手を阻まれ止むなく蓮華寺に籠り応戦したが、5月9日、奮戦空しく本堂前庭で自刃して果てました。

北条仲時は元弘3年(1333)5月7日の六波羅探題陥落の際、北朝の光厳天皇、後伏見・花園上皇を伴い中山道を鎌倉へと東走しますが、近江国番場宿(ばんばのしゅく)(現、滋賀県米原市番場)にて佐々木京極道誉らに行く手を阻まれ止むなく蓮華寺に籠り応戦したが、5月9日、奮戦空しく本堂前庭で自刃して果てました。

仲時は自害する際、配下の者たちに「我が首を敵に奉じて手柄にせよ」と言い残しましたが、配下の者たちも仲時の後を追うように自害して果て、その数は432名を数えました。 蓮華寺の住職が深く同情し、境内に墓を建ててその冥福を弔い、彼らの姓名と年齢を一巻の過去帳に記しました。それが国宝『陸波羅(ろくはら)南北過去帳』(『六波羅過去帳』)です。中には中学生くらいの年頃の者、姓がなく名のみ記載されている者が多く見られます。

蓮華寺の本堂の裏に‐‐‐長谷川伸の戯曲『瞼の母』で一躍脚光を浴びた山里の宿場町(番場の宿)です。

蓮華寺の本堂の裏に‐‐‐長谷川伸の戯曲『瞼の母』で一躍脚光を浴びた山里の宿場町(番場の宿)です。

付近には一向上人開山と伝わる蓮華寺や、脇本陣跡といったみどころがあります。

国道21号線番場の陸橋に「忠太郎像」

国道21号線番場の陸橋に「忠太郎像」

居醒の泉

「古事記」、「日本書紀」にも記載されている日本武尊が伊吹山の荒ぶる神の毒気にあたったとき、その高熱を源流の水で癒したという「居醒清水(いさめのしみず)」、「居醒の泉」と記載されている。

「古事記」、「日本書紀」にも記載されている日本武尊が伊吹山の荒ぶる神の毒気にあたったとき、その高熱を源流の水で癒したという「居醒清水(いさめのしみず)」、「居醒の泉」と記載されている。

嵯

嵯

峨天皇の時代、百日を越える旱魃が続いたことがあった。降雨の命を受けた伝教大師は、夢の中で、「東に清浄な泉がある。そこへ行って雨を求めよ。」とお告げを受ける。伝教大師が泉を尋ねてこの地に来た際に、白髪の老翁が忽然と現れ、「私はこの水の守護神である。ここに地蔵尊の像を刻み安置すれば、雨が降り草木も生き返るであろう。」と言って水の中へ消えた。早速石工を集めて坐像を刻んで祈念したところ、大雨が三日降り続き、緑は甦ったという伝説が残っている。

(透明な水に梅花藻の白い花)

(透明な水に梅花藻の白い花)

宿場の道路は、とても清らかな冷たい水が流れ、ハリヨも梅花藻もこの冷水の中に繁殖する。季節でもないのに梅花藻が小さな花を付けている。ハリヨも梅花藻と共に天然記念物として保護されている。

宿場の道路は、とても清らかな冷たい水が流れ、ハリヨも梅花藻もこの冷水の中に繁殖する。季節でもないのに梅花藻が小さな花を付けている。ハリヨも梅花藻と共に天然記念物として保護されている。

木彫の里「上丹生」 は、木彫りの里(仏具・欄間・・・)ヒコニャンの木彫が?醒井木彫美術館(森大造記念館)の前

木彫の里「上丹生」 は、木彫りの里(仏具・欄間・・・)ヒコニャンの木彫が?醒井木彫美術館(森大造記念館)の前

水彩の画家さんグループ約20人が観光客に目もくれず!

水彩の画家さんグループ約20人が観光客に目もくれず!

ヴォーリス建築 旧米原 醒井郵便局跡、今は醒井宿資料館

ヴォーリス建築 旧米原 醒井郵便局跡、今は醒井宿資料館

醒井 水の宿駅で昼食予定、満席・時間がない

やむなく、醒ヶ井駅前の布屋食堂で「冷やしぶっかけそば」

やむなく、醒ヶ井駅前の布屋食堂で「冷やしぶっかけそば」

JR東海のさわらかウォーク!に参加者約800名+観光バス+水彩画グループ・・・

・参考資料:現地説明はご住職、文化財保護課(県)・現地説明板、パンフレット、HP・BLOG等々

現地説明板

現地説明板

竜王町観光協会HPにhttp://www.rmc.ne.jp/dragon-kanko/area/kagaminosato.html

|

||||||||||||||

|

||||||||||||||

苗村神社 http://www.rmc.ne.jp/dragon-kanko/area/history.html

ウィキペヂアサイトhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8B%97%E6%9D%91%E7%A5%9E%E7%A4%BE

| 苗村神社 | ||||||||||||

三間一戸の入母屋造・茅葺で、室町時代の造営とされ、和洋を基本とした禅宗様を混在する雄大な楼門です。

|

||||||||||||

鎌倉時代に彫られた仏像です。 |

||||||||||||

| 重要文化財 | 町指定文化財 | |

| 県指定文化財 | ||

|

館内に展示される信長の大船復元模型

館内に展示される信長の大船復元模型◇近江八幡

安土城考古博物館の第四十四回企画展「湖の船が結ぶ絆・天智天皇、信長の大船 そして うみのこ」が十四日から始まる。

太古からその自然の恩恵をもたらしてきたびわ湖は、船が往来する運河としての役割も担ってきた。かつてのびわ湖には、漁船の他にどんな船が往来したのか、古文書等の文献には、「大船」と呼ばれる船が記述されている。

なかでも天智天皇や織田信長が使ったという「大船」の復元模型を展示してびわ湖上を往来した船の歴史と役割を検証する。

信長の伝記ともいえる「信長公記」・・・

詳しくは 安土城考古博物館:滋賀報知電子版http://www.shigahochi.co.jp/info.php?type=article&id=A0010652

永原御殿の石垣

永原御殿の石垣

御殿跡の西側には石積みが残り、御殿の門が同町の浄専寺に移築されているが、この門の管理状態はあまり良いとはいえない。

御殿跡の西側には石積みが残り、御殿の門が同町の浄専寺に移築されているが、この門の管理状態はあまり良いとはいえない。

また、草津の芦浦観音寺に貞享2年(1685)に移建された一棟が観音寺書院(重要文化財)として残されいる。

城館跡の南東部に立つ碑

城館跡の南東部に立つ碑

永原御殿は、江戸期に将軍が上洛する際の宿舎として造られたもので、近江国内では永原御殿以外に柏原御殿,伊庭御殿,水口御殿(水口城)がある。

永原御殿は、江戸期に将軍が上洛する際の宿舎として造られたもので、近江国内では永原御殿以外に柏原御殿,伊庭御殿,水口御殿(水口城)がある。

将軍家が中山道を通って上洛する場合、永原御殿の次の宿舎は京都二条城であった。

この永原御殿も、貞享3年(1686)、幕府の命によって廃城となった。

永原御殿は、慶長6年 (1601)に徳川家康が最初に宿泊し、以後、家康が6回、二代秀忠2回、三代家光が寛永11年(1634)に泊まったのを最後として、 計10回利用されました。

永原御殿は、慶長6年 (1601)に徳川家康が最初に宿泊し、以後、家康が6回、二代秀忠2回、三代家光が寛永11年(1634)に泊まったのを最後として、 計10回利用されました。

浄専寺に移築された永原御殿の移築門

浄専寺に移築された永原御殿の移築門

永原御殿は御茶屋御殿の遺構です。御茶屋御殿とは徳川将軍が上洛の際に整備した宿泊所を指し、近江には東海道に水口城が、 中山道に柏原御殿、朝鮮人街道に伊庭御殿が、そして中仙道と朝鮮人街道の近くに、この永原御殿が整備されました。

1国に4ヶ所も御茶屋御殿が整備されたのは近江だけです。これは近江が京都に近く、朝廷を牽制するのに最も適した所だったためでしょう。

永原御殿を始め各御殿は、いずれも石垣や土塁を用いた城郭の構造を示しており、御殿が、単なる将軍の宿泊施設だけではなく、 有事に備えた軍事施設の性格を併せ持っていたことを示しています。

幕藩体制が確立した三代将軍以降、将軍上洛の必要性がなくなり、これらの御殿は役目を終え、廃されることになります。

遺跡の概要

永原御殿は、江戸時代前期に将軍が上洛する際の専用宿泊所のことで、お茶屋御殿とも呼ばれた。近江には4箇所お茶屋御殿がある。京都から東海道を経て、朝鮮人街道を北上し、彦根から中山道に入る道筋に永原御殿、伊庭御殿、柏原御殿と東海道を通るときのために水口御殿が設けられていた。 永原御殿は、成り立ちは明確ではないが、慶長6年(1601年)に徳川家康が江戸へ向かう途中に宿泊しているのが最初である。 以降、慶長19年(1614年)までの間に家康・秀忠が7回宿泊し、元和元年(1615年)と元和9年(1623年)に秀忠が宿泊している。寛永11年(1634年)、第3代将軍家光が永原御殿の最後の宿泊となり、貞享2年(1685年)に廃止される。

発掘調査の結果

今回の発掘調査地は、三之丸の馬屋跡推定地で、現況では水田となっている。三之丸は、二之丸の東側に寛永11年(1634年)の御殿改修工事によって付加される。三之丸には「御馬屋」「御米蔵」「伊賀衆之家」「番所」等が置かれていた。 検出した遺構は、17世紀中頃の馬屋跡の礎石と溝跡、土坑跡である。遺構面は表土下30cmである。

検出遺構

溝跡(SD1)は幅1.0m、深さ0.4mで、瓦が数点出土する。溝跡(SD2)は幅1.1m、深さ0.2mで、遺物の出土はない。

溝跡(SD3)は幅1.8m、深さ0.15mで、多数の瓦が出土している。

土坑跡(SK1)は不定形の土坑跡で、深さ0.1mで、瓦が数点出土する。

馬屋跡(礎石建物)は礎石を8基検出した。礎石は、縦30~60cm、横20~40cmの方形か長方形で、石仏を転用したものもある。

出土遺物

礎石(SP1)は花崗岩製の石仏(阿弥陀如来)である。高さ39.4cm、幅26.5cm、厚さ13.4cmをはかる。SD3からは江戸時代初頭の平瓦や唐草紋の軒平瓦が出土している。

その後の永原御殿

永原御殿は、寛永11年(1634年)の大改修、寛文元年(1661年)の改修、寛文10年(1670年)の修理を経て、その役目を終え、貞享2年(1685年)に取り壊されることになる。

永原村は、代官支配地として草津市芦浦観音寺の支配下にあり、御殿の維持・管理は、寛永11年以降も代官観音寺が行ってきた。貞享2年には芦浦にて入札が行われ、建物等が取り壊しとなり、本丸、二之丸、三之丸の土塁部分に竹を1467本を植える入札も行われ、この時の植栽が現在に続く竹林となっている。

三之丸は、元禄三年(1690年)以降は農地と化す。宝永2年(1705年)にはすべて焼き捨てられ、空地となる。その後、御殿跡の管理は、永原村の庄屋から村役人を経て明治になると御殿は払い下げとなる。

発掘調査の成果

ポイント1 永原御殿の建築設計図(指図)とおり「御馬屋」を発掘調査で、確認することができた。この建築指図は、寛永11年の改修工事に膳所城主・菅沼織部正と代官観音寺のもと、幕府大工頭中井正純が設計したものである。

ポイント2 「御馬屋」は、指図では梁行き3間×桁行き50間の長大な建物であるが、その建物が礎石建ちであることがわかった。礎石1は石仏(阿弥陀如来1対)を転用した珍しい事例で、仏面を上にして設置されていた。

ポイント3 SD1とSD3から出土した瓦は、馬屋の棟瓦の可能性がある。寛文元年(1661年)の改修の際には、馬屋の棟瓦370枚を補修している。(御殿内の瓦葺建物は、本丸の南矢倉門・玉薬蔵、二之丸南門、三之丸米蔵のみで、大半の建物は板葺で棟にだけ瓦を置いていた。)

参考文献 『近江の山城 ベスト50を歩く』中井 均 2006 サンライズ出版

『野洲市歴史民俗博物館研究紀要』第12号 2007 野洲市歴史民俗博物館

永原御殿跡現地説明会資料2007.10.20 野洲市教育委員会

参考:HP、現地説明板、 近江 永原御殿(永原城)/近江の城郭、永原御殿跡現地説明会資料 野洲市ホームページ

|

野洲市教委文化財保護課はこのほど、同市の永原御殿跡調査結果を公表した。

永原御殿は、江戸時代前期に将軍が上洛する際の専用宿泊所のことで、お茶屋御殿とも呼ばれた。近江には四箇所のお茶屋御殿がある。京都から東海道を経て、朝鮮人街道を北上し、彦根から中山道に入る道筋に永原御殿、伊庭御殿、柏原御殿と東海道を通るときのために水口御殿が設けられていた。

永原御殿は、成り立ちは明確ではないが、慶長六年に徳川家康が江戸へ向かう途中に宿泊しているのが最初である。以降、慶長二十年間までの間に家康・秀忠が七回宿泊し、元和元年と元和九年に秀忠が宿泊している。寛永十一年、第三代将軍家光が永原御殿の最後の宿泊となり、貞享二年に廃止される。

今回の発掘調査地は、三之丸の馬屋跡推定地で、現況では水田となっている。三の丸は、二の丸の東側に寛永十一年間の御殿改修工事によって付加される。三の丸には「御馬屋」、「御米蔵」、「伊賀衆之家」、「番所」などが置かれていた。検出した遺構は、十七世紀中頃の馬屋跡の礎石と溝跡、土坑跡である。馬屋跡(礎石建物)は礎石を八基検出した。礎石は、縦三十~六十センチ、横二十~四十センチの方形か長方形で、石仏を転用したものもある。

発掘調査の成果は、次の通り。

永原御殿の建築設計図(指図)とおり「御馬屋」を発掘調査で、確認することができた。この建築指図は、寛永十一年の改修工事に膳所城主・菅沼織部正と代官観音寺のもと、京都大工頭中井正純が設計したものである。「御馬屋」は、指図では梁行き三間×桁行き五十間の長大な建物であるが、その建物が礎石建ちであることがわかった。礎石1は石仏を転用したもので、仏面を上にして設置されていた。出土した瓦は、馬屋の棟瓦と推定される。寛文元年の改修の際には、馬屋の棟瓦三百七十枚を補修している。御殿内の瓦葺建物は、本丸の南矢倉門・玉薬蔵、二之丸南門、三之丸米蔵のみで、大半の建物は板葺で棟にだけ瓦を置いていた。

敏満寺城は、名神自動車道の多賀SA内(上り方向)にある。

上り多賀SA内(前方のGS横)取り込まれた城としては全国でも極めて珍しい存在であろう。=城郭遺跡の上にSAを造成したもの。

しかし、SA北のはずれにある1郭は、長軸50mほどの広さであるが、公園化され、その周囲には高さ2mほどのしっかりとした土塁が残っている。また、土塁のそれぞれ隅は、相応のスペースを伴っており、これらは櫓台であったかとも思われる。

(なお、下り方向のSAからも、歩道橋を使えば渡ってくることができる。)

また、天然の沢を挟んで、南側のSA施設のある部分の一段下には、石垣や井戸が存在していたという。とすると少なくとも2郭はあったということになるが、その部分はSAとなって消滅してしまっているので、全体構造がどのようなものであったのかは、現在ではうかがい知ることはできない。 櫓台跡

櫓台跡

1郭と井戸跡のある郭との間の窪み。天然の沢を利用した堀であった。

多賀サービスエリア内に残る敏満寺城の土塁。高さ2m。

多賀サービスエリア内に残る敏満寺城の土塁。高さ2m。

敏満寺は天台宗の寺院であったという。つまりこの城は、地元の豪族(六角氏や浅井氏)に対抗するために寺院そのものが要塞化したものであったらしい。

永禄5年(1562)には浅井氏に反抗したため、坊舎のほとんどを焼かれ、さらに元亀3年(1573)には信長に反抗したために、残りの建物もすべて焼かれてしまったという。天台宗の寺院であってか、たびたび時の支配者に対して自立性を強調していたことが、反抗と見られる。

独自の立場を維持するというのはとても難しいことである。敏満寺はそのために支配者からたびたび攻撃されて、結局は打ち壊されてしまうことになったのであろう。

朝廷の帰依も得て堂舎が整備され、南北朝、室町時代にはいってからは幕府の保護を受けていたが、しだいに近江守護佐々木氏との対立が激化し、たびたび兵火に遭っている。このころには比叡山延暦寺の末寺となって守護大名に対抗していた。

戦国時代には、京極氏に背いて六角氏と通じた久徳実時を攻めた浅井長政は、これに味方した敏満寺を攻め、坊舎はことごとく灰燼と帰した。

再建途中にあった敏満寺は、織田信長に焼き払われ、寺領を取り上げられると、衰退の一途をたどり、ついに再建されることはなかった。

敏満寺の概略は以上のようであるが、文献資料が少なく謎が多い敏満寺は発掘調査によってその様相が明らかになりつつある。昭和61年(1986)の発掘調査では、台地上の西端に虎口を有する土塁、堀に囲まれた防御施設が発見され、浅井あるいは信長に対抗するために築かれたと考えられている。平成6~12年(1994~2000)の発掘調査(3)では台地上の北東側に溝で区画された建物群や埋甕施設が発見され、敏満寺を中心として都市的な空間が広がっていたと考えられるようになった。

下りSA陸橋の下を南に行くと

12~15世紀当時は、比叡山をも凌ぐと言われた大きな寺院。その勢力ゆえに戦国時代に浅井氏・信長に攻められ寺坊は、焼討ちに合い。その後も再建されることなくSAの敷地とし現在に至っている。

12~15世紀当時は、比叡山をも凌ぐと言われた大きな寺院。その勢力ゆえに戦国時代に浅井氏・信長に攻められ寺坊は、焼討ちに合い。その後も再建されることなくSAの敷地とし現在に至っている。

この説明板と名神高速道路の間を南に進むと、金網のフェンスのすぐ向こうに 故宮神社の石碑と灯篭。

故宮神社の石碑と灯篭。

金網のフェンスを開けて進むと故宮神社へ・・・すぐに着く。

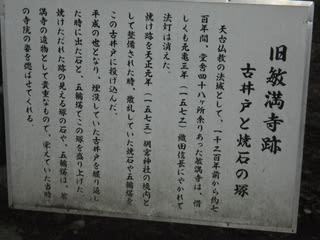

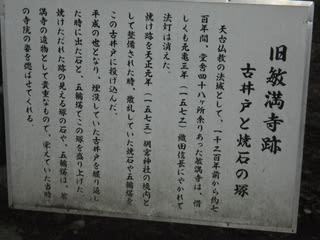

左は。故宮神社の駐車場へと進むと故宮神社の参道に、「旧敏満寺祉」 古井戸と焼石塚

故宮神社の参道に、「旧敏満寺祉 古井戸と焼石塚」の説明板

故宮神社の参道に、「旧敏満寺祉 古井戸と焼石塚」の説明板

高速道路の近くにある胡宮神社の境内の参道の「土塁・井戸・焼石の遺構」が残る。

高速道路の近くにある胡宮神社の境内の参道の「土塁・井戸・焼石の遺構」が残る。

昭和61年5月〜昭和62年3月まで発掘調査  発掘当時の状況

発掘当時の状況

造園部一帯は、昭和61年5月〜昭和62年3月まで発掘調査が行なわれ、調査の結果、十五世紀末から十六世紀末にかけての遺跡であり、高く盛られた土塁、深く掘られた空堀から、要塞化した寺院遺構と考えられ、櫓、建物、門、井戸等の跡及び土器類も出土しています。

参考資料:主に多賀町「敏満寺城遺跡」・ 現地案内板を編集ほか

歴史ブロガーの「景清・清盛・道誉 つわものどもの謎と足跡を訪ねて」・・・多賀編

敏満寺遺跡を示す案内板

敏満寺遺跡を示す案内板

レジュメの縄張り図

レジュメの縄張り図

高速道路のSAやPA内にある城跡は、この敏満寺城以外にない。

名神高速道路上り線の多賀SAのガソリンスタンド近くに小公園が整備されているが、ここで土塁や櫓台をみることが出来ます。

城址案内解説板は、レストランと小公園の間に設置されています。

下り線のサービスエリア内にも遺構が残されている。

さらに、高速道路の東側を南進すろ。近くの胡宮神社境内に土塁や井戸・焼石の遺構が残されている。

敏満寺は、九世紀末から十世紀初頭ごろに、伊吹山寺の開基にたずさわった三修上人の弟子敏満童子の開基にかかる天台密教寺院であると伝えられています。

以後、敏満寺は、天皇や皇族の崇敬を受け隆盛していきました。鎌倉時代に記された「一山目録」には、現在の胡宮神社付近を本堂とし、四十余りの塔堂が立ち並んでいたことが書かれています。

室町時代に湖東の一大寺院と化した敏満寺は、その勢力ゆえに守護大名佐々木氏や京極氏とたびたび対立するようになります。“応仁の乱”以降は山門の一翼をにない、ことあれば僧兵を動員することになり、寺は要塞化した軍事拠点(城郭)となっていきました。

そして戦国時代、永禄五年(1562)に浅井長政の攻撃を受けた久徳氏に味方したため長政に攻められ、当時120以上あったという坊舎は炎上焼失してしまいました。

さらに、元亀三年(1572)には織田信長の命に応じなかったことから、残りの坊舎をことごとく焼かれ、寺領も取り上げられ、衰微の一途をたどっていったのです。

慶長年間(十七世紀初頭)には残った礎石も彦根城普請のため運び去られました。

造園部一帯は、昭和61年5月~昭和62年3月まで発掘調査が行なわれ、調査の結果、十五世紀末から十六世紀末にかけての遺跡であり、高く盛られた土塁、深く掘られた空堀から、要塞化した寺院遺構と考えられ、櫓、建物、門、井戸等の跡及び土器類も出土しています。 (現地案内解説板より)

歴史ブロガー歴史ブロガーの「京極道誉と平景清の足跡を訪ねて」・・・多賀編

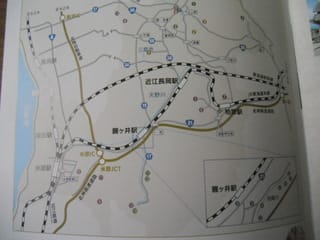

Bコースルート(レジュメより)

Bコースルート(レジュメより)

名神高速道路の下り線の多賀SAへは、SA下に大きな駐車場があり、一般道路からも入れます。

下り線から上りSAの敏満寺跡へ。  上り・下りSAの陸橋。

上り・下りSAの陸橋。

場所は多賀SA(上り)の北端にあり。本線合流前にあるガソリンスタンドの横ので、スタバの前を抜けて行きます。ドッグランができる「プラザ多賀の駅」公園が城址の一部。

場所は多賀SA(上り)の北端にあり。本線合流前にあるガソリンスタンドの横ので、スタバの前を抜けて行きます。ドッグランができる「プラザ多賀の駅」公園が城址の一部。

現在放送中の大河ドラマでは、平清盛は白河法皇の息子だとされています。

実はその説の根拠のひとつとされているのが、敏満寺にあった文書『仏舎利相承図』。

この文書は敏満寺に伝わってきた仏舎利のルーツを示すもので、祇園女御の妹について「白河法皇の子を懐妊後、忠盛がこれを賜り、生まれた清盛は忠盛の子息となる」と記されているのです。清盛の出生の秘密につながる文書が近江にあったなんて、なんだかすごい。

古い歴史を持ち、ひとつの時代に隆盛を極めながら、戦乱の渦中に姿を消した敏満寺。今はサービスエリアにある全国でも珍しい城跡。

土塁を別の角度から。こうして土を積んで、お寺(城)を守ってきた。

土塁を別の角度から。こうして土を積んで、お寺(城)を守ってきた。

多賀SA(上り)内のガソリンスタンド近くに建つ

多賀SA(上り)内のガソリンスタンド近くに建つ

敏満寺跡の石碑

行くのが難しい城は数あれど、サービスエリア内にある城はたぶん日本でここだけ。もちろん城跡です。敏満寺城(址)は名神高速道路の多賀SA(上りの給油スタンド横・ドックランもここに!)にあります。

敏満寺は天台宗の寺院ということで興りは1,200年前にさかのぼる。中世に入り湖東一大寺院となった敏満寺は、その勢力故に近江を支配していた佐々木六角氏や佐々木京極氏と対立することになり、寺院も城塞化していったとされている。

永禄3年(1560)浅井長政は久徳城を攻め、久徳氏を亡ぼした後、永禄5年(1562)に久徳氏に味方したた敏満寺を攻め、学頭以下800人が戦死し、120余りあったといわれる坊舎のほとんどは焼失した。

翌年一部再建されるが、元亀3年(1573)には織田信長の寺領召し上げに抵抗したため、残りの坊舎をことごとく焼かれ廃寺となる。

慶長年間には(17世紀初頭)には、彦根城築城のため残った礎石を運び去られたといわれている。

敏満寺城(址)の説明板

敏満寺城(址)の説明板

櫓台跡

櫓台跡

敏満寺城は、天台宗寺院が城塞化した城郭寺院で、中世には湖東一大寺院であった。

永禄5年、久徳城(多賀町)主久徳実時が、当初京極氏に従っていたが観音寺城の六角氏に従ったため、小谷城主浅井長政攻められた時、久徳氏に与したため、長政に攻められ40余りあったといわれる坊舎のほとんどは焼失した。

上り・下り・SAは陸橋で行き来でき

上り・下り・SAは陸橋で行き来でき 下り線の陸橋下の南側の説明板

下り線の陸橋下の南側の説明板

敏満寺城は青龍山(敏満寺山)の西麓に位置し、胡宮神社を中心とした敏満寺との関係が注目されているが、敏満寺城と敏満寺の関係は不明。 敏満寺の寺域は現在の大字敏満寺とされており、一方敏満寺城は名神高速道路多賀サービスエリア上り線の一画とされ、寺域と城域とは一致しない。 従来、寺院が城塞化していったものとして、近江には湖東三山の西明寺,百済寺などがあるが、この敏満寺城は敏満寺とは独立した城であった可能性もある。 城郭遺構としては、土塁や枡形虎口などが状態良く残されており、虎口形態から近江における元亀争乱の時に改修されたことが考えられる。

下り線の横を故宮神社へ、金網のゲートを開けてすぐ

下り線の横を故宮神社へ、金網のゲートを開けてすぐ 故宮神社の石碑・灯篭。

故宮神社の石碑・灯篭。

国道307の敏満寺のトンネルの上が故宮神社!

南側のトンネルの上は、唯一のビューポイント。

南側のトンネルの上は、唯一のビューポイント。

本殿

本殿

青龍山の麓に鎮座。神の山への道は胡神社から通じており、磐座へのガイドはきちんとされている。 徒歩20分。

青龍山の麓に鎮座。神の山への道は胡神社から通じており、磐座へのガイドはきちんとされている。 徒歩20分。

本殿・拝殿の横を降りると

本殿・拝殿の横を降りると

高速道路の近くにある胡宮神社境内にも土塁の遺構が残る。

高速道路の近くにある胡宮神社境内にも土塁の遺構が残る。

故宮神社の参道に、敏満寺城祉 古井戸と焼石塚

故宮神社の参道に、敏満寺城祉 古井戸と焼石塚

国道307の故宮神社の鳥居、「下乗」の石碑

国道307の故宮神社の鳥居、「下乗」の石碑

故宮神社境内図

故宮神社境内図

多賀大社境内図・・・・詳しくは多賀大社のご案内で

多賀大社境内図・・・・詳しくは多賀大社のご案内で

門前に、多賀大社の土産、「本家と元祖がある糸切餅」

門前に、多賀大社の土産、「本家と元祖がある糸切餅」

糸切餅由来

糸切餅由来 滋賀県多賀町にある多賀大社、お土産といえば「糸切餅」。筒状になった薄い餅の皮の中にこしあんが入っており、薄い色で赤と青の3本ラインが入っているのが特徴である。

滋賀県多賀町にある多賀大社、お土産といえば「糸切餅」。筒状になった薄い餅の皮の中にこしあんが入っており、薄い色で赤と青の3本ラインが入っているのが特徴である。

サプライズで・・・【あけぼのパーク多賀博物館】へ

・・・詳しくあけぼのパーク多賀 - 多賀町

アケボノゾウの発掘

1993年2月,多賀町四手で行われていた造成工事の際,現場で作業していた建設会社の方たちが,古琵琶湖層の粘土の中から大きな動物の骨らしきもの(後でアケボノゾウの腰の骨と判明)を見つけました.それをきっかけにして,この付近の地層を前々から調査していた小学校や高校の先生たちが中心となって,何回も通って発掘するうちに,アケボノゾウの骨が一頭分埋っていることが分かってきました.そこで,3月19日より多賀町教育委員会と琵琶湖博物館の合同で,学校の先生方も加え,本格的な発掘が始まりました.その結果,4月3日までかかって見事に1頭分の象化石がほりあげられました.

1993年2月,多賀町四手で行われていた造成工事の際,現場で作業していた建設会社の方たちが,古琵琶湖層の粘土の中から大きな動物の骨らしきもの(後でアケボノゾウの腰の骨と判明)を見つけました.それをきっかけにして,この付近の地層を前々から調査していた小学校や高校の先生たちが中心となって,何回も通って発掘するうちに,アケボノゾウの骨が一頭分埋っていることが分かってきました.そこで,3月19日より多賀町教育委員会と琵琶湖博物館の合同で,学校の先生方も加え,本格的な発掘が始まりました.その結果,4月3日までかかって見事に1頭分の象化石がほりあげられました.

芹川でのナウマンゾウ化石大量発見

━次の発見者はあなたかも!━

芹川のナウマンゾウ化石とその発見地点

芹川のナウマンゾウ化石とその発見地点

南から

南から 北から

北から

中川原の芹川沿い(名神高速道路を背に)、上流に向って立つ「ナウマン象」ドウ

日本最大の湖として知られる琵琶湖は、毎年北方向へ1.5~3cmくらい移動している。琵琶湖は誕生してから約600万年経っており、バイカル湖やカスピ海に続いて世界でも3番目に古い湖である。誕生当時は伊賀盆地の東部、現在の三重県にあった「古琵琶湖」は、面積を広げながらだんだん北西へ移動して今の琵琶湖の形になった。100万年後には日本海に到達して同化するとも考えられている。

日本最大の湖として知られる琵琶湖は、毎年北方向へ1.5~3cmくらい移動している。琵琶湖は誕生してから約600万年経っており、バイカル湖やカスピ海に続いて世界でも3番目に古い湖である。誕生当時は伊賀盆地の東部、現在の三重県にあった「古琵琶湖」は、面積を広げながらだんだん北西へ移動して今の琵琶湖の形になった。100万年後には日本海に到達して同化するとも考えられている。

7月7日は七夕だが、曇っていて・・・!

7月7日は七夕だが、曇っていて・・・!

参考資料:現地ガイドさんの説明・現地説明板、パンフレット、HP・BLOG等々

敏満寺石仏谷遺跡・・・blog・気の向くままに 「胡宮神社」と「敏満寺」より

胡宮神社表参道を登り切ると右手に「敏満寺遺跡」の案内板。

右手の山道を登って竹林の中を行くと中世の墓跡がフェンスで囲まれています。

地表には石仏や一石五輪塔が散乱した個所が何箇所もあります。

中世の墓跡が発掘調査されずにフェンスで囲まれています。

地表には石仏や一石五輪塔が散乱しブルーシートで覆われた個所が何箇所もあります。

発堀調査がされておらず、具体的なことは判らないそうですが地表面から採取した土器は12世紀から15世紀の終わりの土器が見つかっているそうです。

見つかった蔵骨器は瀬戸・常滑とか、庶民には手に入らない貴重な壺をつかっており被葬者は僧侶などではないかと考えられています。

しかし、中世の墓地が荒涼とした谷間にある風景は興味をそそられます。

敏満寺は寺院・城や商業を行った町屋・墓地などの遺跡を見て歩くと中世の宗教都市を想像できるエリアです。

石仏谷・・・・・・・・・・・・敏満寺遺跡現地説明会概要/近江の城郭より

青龍山の山頂に磐座(いわくら)と云った大きな岩を祀って、信仰の対象になっていたと云われている、その青龍山の標高171mぐらいの山裾の西側に墓が造られている。西側に湖東平野が広がる谷の間に挟まれた所に墓が造られている。

|

石列があり、川原石が見られる。おそらく道の入口が一番古い段階に造られた墓ではないかと考えられます。

入口を削平し、川原石を並べて墓を造っている。墓は枝分かれしていくように雛壇状に造られている。

発掘調査はしておらず、具体的なことは分からないが地表面から採取した土器を見てみると12世紀の終わりから15世紀の終わりの土器が見つかっている。

地元の人は地蔵があったとしていたが、ほとんどが阿弥陀如来像で、一体だけ地蔵菩薩が見つかっている。

これらを見ると石仏や、ひとつの石で造った一石五輪塔もあるが16世紀台になる。しかし16世紀台の土器は見つかっておらず。使われたのは石仏がおかれた16世紀台を中心に墓が使われたと考えている。

信長によって攻められ衰退し、滅亡しましたが、その頃からこの墓が使われなくなった状態で現在に残されていた。

中世墓という当時の姿を残した状態であるのは貴重なものである。

|

林の中に平坦な面には堂が建っていたと考えられ、中世史を考える上で重要であると考えられる。

見つかっている蔵骨器は瀬戸物、常滑とか、庶民には手に入らない貴重な壺を使って埋葬されており、被葬者は宗教都市の有力な人物と考えられます。なお、石仏、加工していない部分が残っており、川原石を部分的に加工して使われいます。

以上のことから、石仏は後世になって信仰の対象として庶民が供養のために納めたと云う可能性が考えられます。

この敏満寺の周辺には、発掘の結果、城があり、商工業をした町屋の一画があり、宗教都市があったと云うことが分かってきています。

2003年11月22日 文責:箕浦

次回 Cコース:歴史ブロガーの「東山道をめぐる攻防の地を訪ねて」 前半も、訪問下さいね!

勝樂寺

導誉は法名で、諱は高氏。

導誉は法名で、諱は高氏。 勝楽寺蔵

勝楽寺蔵

佐々木 導誉/京極 導誉(ささき どうよ/きょうごく - )または佐々木 高氏/京極 高氏( - たかうじ)は、鎌倉時代末期から南北朝時代の武将、守護大名。若狭・近江・出雲・上総・飛騨・摂津守護。一般的に「佐々木佐渡判官入道(佐々木判官)」や「佐々木道誉」の名で知られる。

鎌倉幕府創設の功臣で近江を本拠地とする佐々木氏一族の京極氏に生まれ、執権北条高時に御相供衆として仕える。後醍醐天皇の綸旨を受け鎌倉幕府を倒すべく兵を挙げた足利尊氏に従い、武士の支持を得られなかった後醍醐天皇の建武の新政から尊氏と共に離れ、尊氏の開いた室町幕府において政所執事や6ヶ国の守護を兼ねた。

ばさらと呼ばれる南北朝時代の美意識を持つ婆沙羅大名として知られ、『太平記』には謀を廻らし権威を嘲笑し粋に振舞う導誉の逸話を多く記している。「婆娑羅」とは室町時代の流行語で、遠慮なく振舞い、派手で、傍若無人な事を意味します。 戦国時代、傾奇者(かぶきもの)と呼ばれた漢(おとこ)達が居たの。傾く(かぶく)と言う言葉が語源で、その時代から見れば常識外れな異様な格好や言動で、時代を駆け抜けた変人或いは不良とも言える、しかし爽快な人物達。

(既成の権威に屈せず、自由奔放に、そしてすぐれた文化人でもある道誉は、人々のあこがれであったのかも!)

近江源氏の佐々木氏は、第五十九代宇多天皇の皇子敦実親王の王子、雅信が源氏の姓を賜った事が始まり。 この宇多源氏の源経方が近江国蒲生郡佐々木荘小脇(滋賀県東近江市【旧八日市市)小脇町)に居を構えた事から、佐々木氏を名乗るの。 滋賀県東近江市【旧八日市市)小脇町

滋賀県東近江市【旧八日市市)小脇町

源頼朝の挙兵に際して、それに従い戦功を挙げた佐々木定綱が近江守護職と成り、その子信綱は鎌倉執権北条義時の娘を正室とし、この二人から生まれたのが泰綱と氏信。近江守護職と佐々木総領職を受け継ぐのが泰綱。

この兄弟の内、佐々木泰綱は京の六角東洞院に住んだ事から六角氏を名乗る様になり、弟の氏信は京極高辻に住んだ為に京極氏を名乗る事になるのね。この後、六角氏と京極氏は佐々木総領職を巡って争う事に成るんだけれど、それはまた別の話

「佐々木道誉」

戦国時代、傾奇者(かぶきもの)と呼ばれた漢(おとこ)達が居たの。傾く(かぶく)と言う言葉が語源で、その時代から見れば常識外れな異様な格好や言動で、時代を駆け抜けた変人或いは不良とも言える、しかし爽快な人物達ね。

前田慶次郎が居るけれど、彼の叔父である前田利家も傾き者だったし、言ってみれば織田信長や伊達政宗などもその部類の一人。

「歌舞伎」の語源も、当時としては奇想天外な格好をして大げさな立ち居振る舞いの演技だったから、この「傾奇者」から付いた名称。

鎌倉末期や南北朝時代にもこの傾奇者が居て、この様な漢達を当時は「婆裟羅(ばさら)」と呼んだ。

その婆裟羅大名の代表と呼ばれる人物が、佐々木道誉。佐々木道誉は研究者によっては京極道誉(きょうごくどうよ)と言う人も居る。

勝楽寺城は、未訪問

勝楽寺城は、未訪問

現在見られる勝楽寺の山門は、背後の山にあった勝楽寺城の城門を移築したものとされる。

現在見られる勝楽寺の山門は、背後の山にあった勝楽寺城の城門を移築したものとされる。

天明年間(1781~1788年)に移築されるまでは山中にあった。山の頂には、道誉の館を守るために築かれたという勝楽寺城の主曲輪跡が今も残る。

寺の屋根にも「四ツ目結」

寺の屋根にも「四ツ目結」

佐々木道誉の墓。道誉の墓は勝楽寺のほかに、京極家の菩提寺・清滝寺徳源院(米原市清滝)にも存在する。

佐々木道誉の墓。道誉の墓は勝楽寺のほかに、京極家の菩提寺・清滝寺徳源院(米原市清滝)にも存在する。

山門の軒瓦に見える佐々木京極家の「四つ目結紋」。

山門の軒瓦に見える佐々木京極家の「四つ目結紋」。

勝楽寺城址へ道横の石仏群

勝楽寺城址へ道横の石仏群

参考資料:ご住職の説明・現地説明板、パンフレット、HP・BLOG等々

歴史ブロガーの「景清・清盛・道誉 つわものどもの謎と足跡を訪ねて」・・・多賀編へと続く・・・