歴史ブロガーの歴史探訪禄 ・・・野洲編

野洲の妓王寺の「清盛と妓王」

野洲の妓王寺の「清盛と妓王」

歴史ブロガー「妓王妓女と源義経の里を訪ねて」・・・野洲編

平家の家人・江部庄に父(橘次郎時長)と母(刀自)と幸せに暮らしていた。 父時長が保元の乱で亡くなると」、妓王16歳の春の頃母と妹に妓女と共に京に上洛し、白拍子になり・・・。

平家の家人・江部庄に父(橘次郎時長)と母(刀自)と幸せに暮らしていた。 父時長が保元の乱で亡くなると」、妓王16歳の春の頃母と妹に妓女と共に京に上洛し、白拍子になり・・・。

江国江部庄(現・滋賀県野洲市)。その生誕の地には村人が、感謝を込めて妓王の菩提を弔うために建てられた妓王寺。

祇王屋敷跡

妓王と妓女の姉妹はこの地に生まれたが、保元の乱で父を亡くしたため母とともに京都に出て白拍子になり、平清盛に仕え寵愛を受けた。ある時、妓王は清盛から「何か望むものはないか」と聞かれたが、「故郷の人々が水不足で苦しんでおり、ぜひ故郷に水路を引いて下さい」とお願いしたところ、早速清盛は野洲川から水路を引かせた。おかげで付近一帯の水不足は一気に解消し近江でも有数の米どころとなった。

妓王と妓女の姉妹はこの地に生まれたが、保元の乱で父を亡くしたため母とともに京都に出て白拍子になり、平清盛に仕え寵愛を受けた。ある時、妓王は清盛から「何か望むものはないか」と聞かれたが、「故郷の人々が水不足で苦しんでおり、ぜひ故郷に水路を引いて下さい」とお願いしたところ、早速清盛は野洲川から水路を引かせた。おかげで付近一帯の水不足は一気に解消し近江でも有数の米どころとなった。

地元では深く妓王の恩沢を謝し、出生地中北に一宇を建立して妓祇王寺と名づけ、邸跡には碑石を建て功績を永久に伝えることとなった。

版画-1:野洲川(出所:近江名所図会) 祇王井川より

版画-1:野洲川(出所:近江名所図会) 祇王井川より

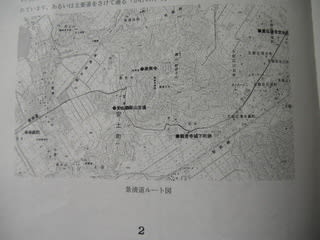

祇王井が引かれた八百年前はどのような風景だったのだろうか?

自動車も新幹線もなかったのはもちろんのこと、川や道の整備状況は想像を絶するほどに遅れていたに違いない。

しかし、現在の土地を歩いて昔の面影を偲ぶためには、昔の風景に想いを馳せてみることも大切であろう。

上の版画(近江名所図会)は、およそ200年前の風景を描いたものである。

橋や護岸が整備されたのは明治時代以降のことであり、江戸時代以前の数百年間はあまり変化がなかったと考えてよいだろう。さしあたって、八百年前の野洲川

の風景はこの画に描かれているような状態だった、と想定しておくことにする。

さらに想像を膨らませるならば、祇王井の取水口は、この画の中央左側、橋の付近だったのではないか、と思われるのである。

偏在の野洲駅前、旧朝鮮人街道沿いの祇王井川

偏在の野洲駅前、旧朝鮮人街道沿いの祇王井川

http://www.biwa.ne.jp/~tam/sansaku/report/02%20gioh/gioh.html

清盛は天下をとっている時、意表をつく振る舞いをすることがあった。

清盛は天下をとっている時、意表をつく振る舞いをすることがあった。

平家物語では、

当時、京都で有名であった白拍子に妓王・妓女という姉妹がいたが、妓王を召し、妓女や母の刀自(とぢ)にもいい生活を送らせていた。祇王の隆盛は大変なもので、うらやむ者やそねむ者があり。平清盛に寵愛された妓王の生涯が語られている。

その妓王は近江の国江部荘(えべのしょう:滋賀県野洲町)の出身と言われている。清盛の寵愛が深かったとき、水不足に苦しんでいた人々のため、祇王は清盛に頼んで江部荘に水路を引いてもらった。人々は大変喜び、この水路を祈王井と呼ぶようになったという。今から八百年余り前、承安三年(1173年)のこと。

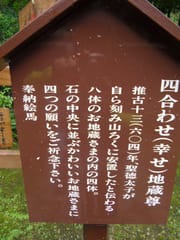

土安神社

今から800年ほど前、江部の荘の荘司で橘時長の娘、妓王と妓女の姉妹は京の都に出て、平清盛に仕えていた。ある時、妓王はふるさとの用水不足の嘆きを清盛に申したところ、さっそく三上山の麓の野洲川より分水して水路を開通させてくれた。その工事の途中で行き詰ったことがあったとき、夢に現れた一童子が工事の手法を授けたことによって完成したので上流を祈王井、下流を童子川と名づけ、この童子を土安神社に祀った

今から800年ほど前、江部の荘の荘司で橘時長の娘、妓王と妓女の姉妹は京の都に出て、平清盛に仕えていた。ある時、妓王はふるさとの用水不足の嘆きを清盛に申したところ、さっそく三上山の麓の野洲川より分水して水路を開通させてくれた。その工事の途中で行き詰ったことがあったとき、夢に現れた一童子が工事の手法を授けたことによって完成したので上流を祈王井、下流を童子川と名づけ、この童子を土安神社に祀った

平家終焉の地

野洲町大篠原(おおしのはら)は、平家終焉の地。現在は、「平宗盛卿終焉之地」と刻まれた碑と風雪に耐えた石仏がまつられている。

野洲町大篠原(おおしのはら)は、平家終焉の地。現在は、「平宗盛卿終焉之地」と刻まれた碑と風雪に耐えた石仏がまつられている。

「首洗いの池】は昭和55年までは2町程有りましたが開発で埋め立てられ今は六分の一程の大きさに!

「首洗いの池】は昭和55年までは2町程有りましたが開発で埋め立てられ今は六分の一程の大きさに!

1185年3月24日壇ノ浦合戦で敗れた平家一門はことごとく入水、戦死しました。

しかし一門のうち建礼門院(けんれいもんいん)、平宗盛(たいらのむねもり)父子、清盛の妻の兄平時忠(たいらのときただ)だけは捕らえられました。

宗盛父子は源義経に連れられ鎌倉に向かいましたが、兄の頼朝は勝手に官位をもらった者は、鎌倉に入ってはならないと命令を出し、義経は仕方なく腰越(こしごえ)から京に引き返します。

その途中、京まであと一日の、ここ篠原の地で義経は都に首を持ち帰るため、平家最後の総大将宗盛とその子清宗を処刑した。

義経のせめてもの配慮で父子の胴は一つの穴に埋められ塚が建てられました。

今は狭くなっていますが、塚の前には広い池がありこの池で父子の首を洗ったといわれ「首洗い池」、またあまりにも哀れで蛙が鳴かなくなった事から「蛙なかずの池」とも。

北村季吟の句碑 【祇王井に とけてや民も やすごおり】

北という地区がある。江戸時代の国文学者・北村季吟(1624-1704)はここで生まれた。

源氏物語や徒然草などの古典の注釈を手がけただけでなく、歌人としても名を上げ、松尾芭蕉などを育てた人である。この地区の北自治会館前には北村季吟の句碑がある。

【祇王井に とけてや民も やすごおり】この句意は「妓王のおかげで野洲の人たちは安らかに過ごすことができる」というような意味でしょう。

永原御殿

永原御殿は御茶屋御殿の遺構です。御茶屋御殿とは徳川将軍が上洛の際に整備した宿泊所を指し、近江には東海道に水口城が、 中山道に柏原御殿、朝鮮人街道に伊庭御殿が、そして中仙道と朝鮮人街道の近くに、この永原御殿が整備されました。

永原御殿は御茶屋御殿の遺構です。御茶屋御殿とは徳川将軍が上洛の際に整備した宿泊所を指し、近江には東海道に水口城が、 中山道に柏原御殿、朝鮮人街道に伊庭御殿が、そして中仙道と朝鮮人街道の近くに、この永原御殿が整備されました。

1国に4ヶ所も御茶屋御殿が整備されたのは近江だけです。これは近江が京都に近く、朝廷を牽制するのに最も適した所だったためでしょう。

永原御殿を始め各御殿は、いずれも石垣や土塁を用いた城郭の構造を示しており、御殿が、単なる将軍の宿泊施設だけではなく、 有事に備えた軍事施設の性格を併せ持っていたことを示しています。

幕藩体制が確立した三代将軍以降、将軍上洛の必要性がなくなり、これらの御殿は役目を終え、廃されることになります。

永原御殿は、慶長6年 (1601)に徳川家康が最初に宿泊し、以後、家康が6回、二代秀忠2回、三代家光が寛永11年(1634)に泊まったのを最後として、 計10回利用されました。

仏性寺

仏性寺概要: 仏性寺の創建は天平元年(729)、当時の惣官豊積益人宿称息長、忠国が行基菩薩を招いて開いたのが始まりと伝えられています。建久年間(1190~99)、源頼朝の発願により再興、最澄や法然上人などから再建修復され天正年間(1573~92)の兵火により多くの堂宇や寺宝などが焼失し一時衰退しましたが江戸時代初期に再興されました。本尊の阿弥陀如来座像は平安時代に制作されたもので像高2.82m、檜材、寄木造、全国的に見ても稀に見る優作として貴重なことから国指定重要文化財に指定されています。

仏性寺概要: 仏性寺の創建は天平元年(729)、当時の惣官豊積益人宿称息長、忠国が行基菩薩を招いて開いたのが始まりと伝えられています。建久年間(1190~99)、源頼朝の発願により再興、最澄や法然上人などから再建修復され天正年間(1573~92)の兵火により多くの堂宇や寺宝などが焼失し一時衰退しましたが江戸時代初期に再興されました。本尊の阿弥陀如来座像は平安時代に制作されたもので像高2.82m、檜材、寄木造、全国的に見ても稀に見る優作として貴重なことから国指定重要文化財に指定されています。

兵主大社

一ノ鳥居と社号標

一ノ鳥居と社号標

落ち着いた農村部に鎮座。

開基は養老年間と古く、神仏習合の名残が色濃い。社名の「つはもの」から武家の信心が篤く、頼朝や尊氏が社殿を造営したと伝わる。

http://www.geocities.jp/flow_and_stock/jisya-kinki/hyozutaisya.html

狛犬包帯でぐるぐる巻きになった狛犬。

狛犬包帯でぐるぐる巻きになった狛犬。

不思議に思い尋ねてみると、包帯を巻くことで参拝者の身体の痛みを和らげてくれるご利益があるのだという。

本殿の北にある大規模な庭園は平安期の遺構を復元したもので、国指定の名勝。

社務所も立派!

社務所も立派!

鮎屋の郷へhttp://www.ayuyanosato.co.jp/top.html

食事や湖魚土産・滋賀土産が揃っています。

・鮎屋の郷のギャラリーで近江商人の古道具(商売道具)のウインドウ

・・・続きは、歴史ブロガーの「景清・清盛・道誉 つわものどもの謎と足跡を訪ねて」・・・安土編

参考資料:現地ガイドさんの説明・現地説明板、パンフレット、HP・BLOG等々

三方よし館

三方よし館

弘誓寺(ぐせいじ)

弘誓寺(ぐせいじ)

近江商人の行商は、他国で商売をし、やがて開店することが本務であり、旅先の人々の信頼を得ることが何より大切であった。そのための心得として説かれたのが、売り手よし、買い手よし、世間よしの「三方よし」である。取引は、当事者だけでなく、世間の為にも !

近江商人の行商は、他国で商売をし、やがて開店することが本務であり、旅先の人々の信頼を得ることが何より大切であった。そのための心得として説かれたのが、売り手よし、買い手よし、世間よしの「三方よし」である。取引は、当事者だけでなく、世間の為にも !

昼食は・・・五個荘

昼食は・・・五個荘

近江商人の旧邸で

近江商人の旧邸で 舟板塀が、屋敷の一部に使われてます。

舟板塀が、屋敷の一部に使われてます。

三方よし会館(東近江観光協会も館内に)遠景は観音寺城

三方よし会館(東近江観光協会も館内に)遠景は観音寺城

歌川国芳画『耀武八景 大寺晩鐘 悪七兵衛景清』

歌川国芳画『耀武八景 大寺晩鐘 悪七兵衛景清』 観音寺山麓の景清道(当日のレジュメより)

観音寺山麓の景清道(当日のレジュメより) 近江八幡の農道に

近江八幡の農道に 観音正寺の参道に

観音正寺の参道に 五個荘大城神社の横

五個荘大城神社の横 観音寺山の景清道

観音寺山の景清道 石寺の観音正寺参道を

石寺の観音正寺参道を

入り口。

入り口。 案内坂に入ると下の広場につながる石積みのスロープがある。スロープ道を見上げた。

案内坂に入ると下の広場につながる石積みのスロープがある。スロープ道を見上げた。 道の山側には石垣が続いているが崩れているところが多い。

道の山側には石垣が続いているが崩れているところが多い。 石垣の上は屋敷跡。ところどことに山上方向に向かう道がある。

石垣の上は屋敷跡。ところどことに山上方向に向かう道がある。 同じような道がしばらく続く。道の両側は竹薮。雑木が混生も多い。

同じような道がしばらく続く。道の両側は竹薮。雑木が混生も多い。 振り返って見る。

振り返って見る。 住宅地に抜ける直前。

住宅地に抜ける直前。 住宅。

住宅。 住居も小屋も庭も畑も、ここでは何もかもが石垣の上。

住居も小屋も庭も畑も、ここでは何もかもが石垣の上。

手が加えられているが、もとは観音寺城時代の排水路か?

手が加えられているが、もとは観音寺城時代の排水路か? 暗渠の開口。

暗渠の開口。 さらにこの舗装された道を前進。

さらにこの舗装された道を前進。 この先もうすこしで行き止まり。

この先もうすこしで行き止まり。 最後の民家の角で振り返る。

最後の民家の角で振り返る。 この石垣の先(写真右端から数メートル)で道は行き止まり。

この石垣の先(写真右端から数メートル)で道は行き止まり。 田のあぜ道から。

田のあぜ道から。 行き止まり直前の石垣。道と石垣入り口には石段が設けられている。

行き止まり直前の石垣。道と石垣入り口には石段が設けられている。 石垣の上にのぼり民家方向(来た道)を見る。

石垣の上にのぼり民家方向(来た道)を見る。 道の石段を上り山中に入るとまた石垣。左手に折れ教林坊方面に

道の石段を上り山中に入るとまた石垣。左手に折れ教林坊方面に 教林坊には入らず、この周辺を徘徊。

教林坊には入らず、この周辺を徘徊。 道沿いの川はお茶子谷の谷水の排水路だと思う。

道沿いの川はお茶子谷の谷水の排水路だと思う。 道沿いの川はお茶子谷の谷水の排水路だと思う。

道沿いの川はお茶子谷の谷水の排水路だと思う。 石垣で固められた一角。このまわりを一周してみる。

石垣で固められた一角。このまわりを一周してみる。 どんどん下りる。

どんどん下りる。 途中で振り返る。

途中で振り返る。 下りきったところで来た道を振り返る。

下りきったところで来た道を振り返る。 一角の反対側の道を上る。この道は赤坂道。この先で観音正寺参道に合流する。

一角の反対側の道を上る。この道は赤坂道。この先で観音正寺参道に合流する。 手入れされておらず荒れ放題。

手入れされておらず荒れ放題。 見覚えのある、教林坊の裏手付近に出る。

見覚えのある、教林坊の裏手付近に出る。 ここは、景清道。道の右側は、教林坊を囲む塀。石段のある左側の郭は墓地になっている。

ここは、景清道。道の右側は、教林坊を囲む塀。石段のある左側の郭は墓地になっている。 景清道はこの先、観音谷、源三谷方向に延びている。

景清道はこの先、観音谷、源三谷方向に延びている。

塀の途切れたところから、教林坊を覗く。

塀の途切れたところから、教林坊を覗く。 塀の反対側(山手方向)のお茶子谷沿いの道に入ると、右手に立派な石垣が見える。この先は倒れた竹で道が塞がっているが、踏み越えて無理やり進むとお茶子谷筋に出られる。おそらくここがお茶子谷筋への正しい入り口。

塀の反対側(山手方向)のお茶子谷沿いの道に入ると、右手に立派な石垣が見える。この先は倒れた竹で道が塞がっているが、踏み越えて無理やり進むとお茶子谷筋に出られる。おそらくここがお茶子谷筋への正しい入り口。 石垣の手前側の側面。地図によるとここは青地邸。

石垣の手前側の側面。地図によるとここは青地邸。 景清道に戻る。道沿いに石垣が続いており、その石垣の一部に入り口らしきものがある。

景清道に戻る。道沿いに石垣が続いており、その石垣の一部に入り口らしきものがある。 中を覗いたところ縦も横も埋まっており、これが何なのか。

中を覗いたところ縦も横も埋まっており、これが何なのか。 道沿いには屋敷跡と石垣が続く。

道沿いには屋敷跡と石垣が続く。 観音谷近くまできたところ。

観音谷近くまできたところ。 振り返って見る。

振り返って見る。 景清道を示す案内板。

景清道を示す案内板。 谷にかかる橋。たぶんこの谷は観音谷。

谷にかかる橋。たぶんこの谷は観音谷。 進むと畑地になっている広場に出る。地図によると古観音堂跡。

進むと畑地になっている広場に出る。地図によると古観音堂跡。 棚田のように積み重なった畑地の側面は石垣で固められている。

棚田のように積み重なった畑地の側面は石垣で固められている。 景清道はこの観音正寺参道を横切って延々と続いている。この先を行くと本谷筋に出会い、鳥打峠を超え宮津口筋や薬師口筋の入り口付近に到達するはずである。

景清道はこの観音正寺参道を横切って延々と続いている。この先を行くと本谷筋に出会い、鳥打峠を超え宮津口筋や薬師口筋の入り口付近に到達するはずである。

改札前

改札前

門前や宿場に旨いものあり(旅人の疲れ・腹持ちに・土産に)

門前や宿場に旨いものあり(旅人の疲れ・腹持ちに・土産に)

らん丸も共の者と参加!

らん丸も共の者と参加! 楼門

楼門

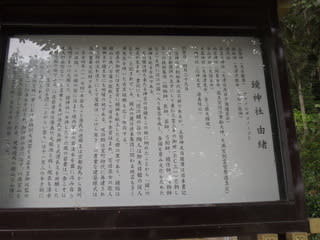

沙沙貴神社(ささきじんじゃ)は近江八幡市安土町にある神社。式内社で、旧社格は県社。神代に少彦名神を祀ったことに始まり、古代に沙沙貴山君が大彦命を祭り、景行天皇が志賀高穴穂宮遷都に際して大規模な社殿を造営させたと伝わる。

沙沙貴神社(ささきじんじゃ)は近江八幡市安土町にある神社。式内社で、旧社格は県社。神代に少彦名神を祀ったことに始まり、古代に沙沙貴山君が大彦命を祭り、景行天皇が志賀高穴穂宮遷都に際して大規模な社殿を造営させたと伝わる。

少彦名命を主祭神として計四座五柱の神々を祀り、「佐佐木大明神」と総称する。佐佐木源氏の氏神であり、佐々木姓発祥地に鎮座する。宇多源氏として名高い佐々木一族の氏神。現在の社殿は江戸後期の再建。本殿をはじめ木造の8棟はすべて重要文化財に指定されている。『かくれ里』より

少彦名命を主祭神として計四座五柱の神々を祀り、「佐佐木大明神」と総称する。佐佐木源氏の氏神であり、佐々木姓発祥地に鎮座する。宇多源氏として名高い佐々木一族の氏神。現在の社殿は江戸後期の再建。本殿をはじめ木造の8棟はすべて重要文化財に指定されている。『かくれ里』より

『佐々木氏発祥の地』の石碑

『佐々木氏発祥の地』の石碑 滋賀県東近江市【旧八日市市)小脇町

滋賀県東近江市【旧八日市市)小脇町 なんじゃもんじゃの説明板:

なんじゃもんじゃの説明板:

掛軸庭園。(障子の中央を「掛軸」に見立てて)

掛軸庭園。(障子の中央を「掛軸」に見立てて)

「わびさび」の幽玄の世界に!「小堀遠州作の名勝庭園」

「わびさび」の幽玄の世界に!「小堀遠州作の名勝庭園」

太子の説法岩の下に

太子の説法岩の下に

太子ご自作の石仏で赤川観音と親しまれ、安産守護の仏様

太子ご自作の石仏で赤川観音と親しまれ、安産守護の仏様

『かくれ里』より

『かくれ里』より

野洲の妓王寺の「清盛と妓王」

野洲の妓王寺の「清盛と妓王」

平家の家

平家の家

拝

拝

源

源

近江牛100%のハンバーグ定食(近江牛(おうみうし)の飼育は竜王町が多いとか)

近江牛100%のハンバーグ定食(近江牛(おうみうし)の飼育は竜王町が多いとか) ・・・「

・・・「 西光寺廃寺跡

西光寺廃寺跡

宝篋印塔(重要文化財)

宝篋印塔(重要文化財)

石

石