「坂本城を考える会」主催

「坂本城を考える会」主催

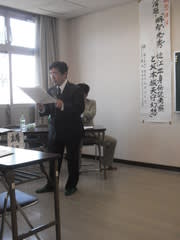

の「近江出身伝説考察と坂本城天守幻想」の記念講演があり、参加してきました。

毎年、「坂本城を考える会」では、坂本城や明智光秀に関する講演をされているようです。地域住民が郷土の歴史を学び、史跡を守り、後世に伝えて行

く活動をされてことに敬意を表したいと思います。

今回の講師は、中世城郭研究家 長谷川博美氏と丸山竜平氏。

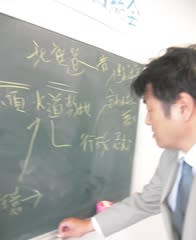

長谷川氏の詳細なレジュメ

明智光秀の出生地が何処か。良質の文献が残っていないのでやはり伝説になってしまいます。

その中で、新たに多賀町佐目が上がってきました。ここには、明智十兵衛屋敷の伝説があり、明智につながっているようです。

■日本各地の明智三秀出世伝説

・「美濃国諸旧記」巻11・・・土岐氏一族(岐阜県可児市)

・「明智軍記」に美濃国明智城とある(岐阜県恵那郡明智町)

・伝承・・・「美濃誌」に土岐四朗基頼と豪族中洞源右衛門の娘の間に光秀誕生、後可児の明智氏に養子(岐阜 県山形郡美山町)

・「明智一族宮城家相伝系図」「大日本史科第11編之1」明智光秀は1528年8月17日石津郡多羅に生、多羅は進士家居城、母は明智家当主「明智光綱」の妹・・・後、養子として明智城に入る(大垣市上石津多良)

・若狭国「若州観跡禄」「若狭守護代年数」では、若狭国遠敷郡小浜の鍛冶職人・冬広の次男。家業を嫌い近江佐々木六角に士官とある

・「校合雑記」は、丹波国桑田郡明石(京都市右京区京北)に出生、明智を名乗り丹波国守護細川家に士官・

・滋賀県犬上郡多賀町佐目「近江興地史略」「淡海温故禄」「佐々木木間攫」に伝承記録

明智光秀伝説の城「腰越の城:仮称」を探訪するに参加して

中世の城郭を研究、ここにお城があったらしい、あってもおかしくはないと地道に研究、現地を調査。そして複数の出城の存在を発見確認されている方の現地見学会と現地講演が開催されたので出かけました。 その研究家は長谷川博美氏です。

「淡海温故録」に犬上郡多賀町佐目に明智光秀伝説の存在が記されている。また、佐目集落の南東端に位置する十二相神社の正面に明智屋敷(通称:十兵衛屋敷)の伝承地がある。これらの伝説に関連する中世城郭と推測されるが、詳細は不明である。

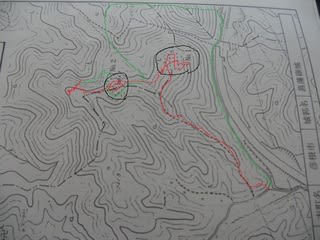

腰越の城(こしごえのしろ)

所在地 : 多賀町佐目

形 式 : 山城(標高423.1m)

丸山先生もコメントで「そうであってほしいなー。」と話され、是非行ってみたい!

丸山先生もコメントで「そうであってほしいなー。」と話され、是非行ってみたい!

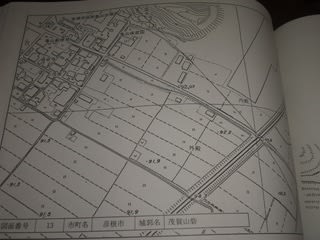

「坂本城天守幻想」のお話です。縄張り図から坂本城天守閣の隣に「小字城」という一回り小さくした【小天守】があったようです。

光秀は、ここで戦の合間に湖上高く上がる月を見ながらひと時のやすらぎと、次の戦略を・・・・!

今日は、数十名の参加者が1時間半余り、講演に聞き入りました。

講演会終了後

長谷川博美氏 山脇山城(現地測量図)ネット記事スクープ

山脇山城「明智陣伝承」明智光秀の巨大図面 5/11本邦初披露。畳一枚分あり。

。

本日も訪問、ありがとうございました。感謝!

君ケ畑バス停

君ケ畑バス停

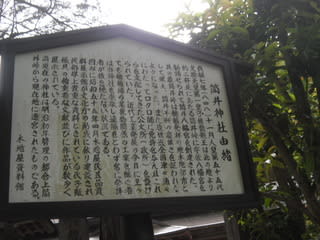

筒井神社(筒井八幡宮)入り口。

筒井神社(筒井八幡宮)入り口。

円形の台座に「親王講」の名が。

円形の台座に「親王講」の名が。

帰雲庵

帰雲庵

この門にも、「小椋」の表札

この門にも、「小椋」の表札 神社の石段の下にあるベンガラの立派な屋敷には、「あそこは、元神主の屋敷でね。今は誰も住んでいません。息子が東近江市市長をまして、週にいっぺんぐらい帰ってきます。別荘みたいなもんですわ」

神社の石段の下にあるベンガラの立派な屋敷には、「あそこは、元神主の屋敷でね。今は誰も住んでいません。息子が東近江市市長をまして、週にいっぺんぐらい帰ってきます。別荘みたいなもんですわ」 蛭谷バス停

蛭谷バス停

出発式(ガイド嶋田氏・中島氏・世話人廣田氏)

出発式(ガイド嶋田氏・中島氏・世話人廣田氏)  参加者は40人余り。

参加者は40人余り。

新発見の砲台跡

新発見の砲台跡

新発見の砲台跡

新発見の砲台跡

掩体壕も崩れています(私有地)

掩体壕も崩れています(私有地)

ここは、私有地であり、今にも崩れ落ちそうで危険なため、これ以上中に入ることが出来ません。

ここは、私有地であり、今にも崩れ落ちそうで危険なため、これ以上中に入ることが出来ません。

紫の桐の花

紫の桐の花 お土産に

お土産に

餅ツツジの花

餅ツツジの花 約2時間余り、まだ戦争遺跡がたくさん残っていることに驚いていました。

約2時間余り、まだ戦争遺跡がたくさん残っていることに驚いていました。

図書館入口に

図書館入口に

二階の展示場にコメント!

二階の展示場にコメント!

「坂本城を考える会」主催

「坂本城を考える会」主催

丸山先生もコメントで「そうであってほしいなー。」と話され、是非行ってみたい!

丸山先生もコメントで「そうであってほしいなー。」と話され、是非行ってみたい!

城域に内で2本の熊の爪跡

城域に内で2本の熊の爪跡

荘厳寺集落から遠望

荘厳寺集落から遠望

矢倉川の橋横に駐車

矢倉川の橋横に駐車 南に・・・・丸山砦(遠望)・・・・・北側(矢倉川の橋から)

南に・・・・丸山砦(遠望)・・・・・北側(矢倉川の橋から)

西・・・鳥居本公園から遠望

西・・・鳥居本公園から遠望

ノミの跡が

ノミの跡が

藤紋入り石燈籠

藤紋入り石燈籠

神社門も藤

神社門も藤 名神高速をくぐる「彦根25」のトンネルから登ると間違えることはない。

名神高速をくぐる「彦根25」のトンネルから登ると間違えることはない。

百々家代々の骨塔、他墓碑2基あり

百々家代々の骨塔、他墓碑2基あり

主郭の上には、土塁で止められた池(堀:横堀)が!

主郭の上には、土塁で止められた池(堀:横堀)が!

名神高速の「彦根25」のトンネルの西の空き地に駐車(私有地)

名神高速の「彦根25」のトンネルの西の空き地に駐車(私有地)

南からの遠景

南からの遠景 小野こまち会館

小野こまち会館

丸山砦(遠望)

丸山砦(遠望) 丸山砦登り口

丸山砦登り口 丸山砦(遠望)

丸山砦(遠望) 小野小町塚概要:

小野小町塚概要:

中山道の摺峠針の東、中山町への分岐点付近から山中に入り、尾根筋を北へ登ると約20分ほどで尾根が分岐するピークに着く。

中山道の摺峠針の東、中山町への分岐点付近から山中に入り、尾根筋を北へ登ると約20分ほどで尾根が分岐するピークに着く。 赤・・・登城ルート!「登城が多いか探訪道(城道)はっきり迷うことはない」。緑・・・下山ルート(時刻も17:00、疲れたので南北城の間の林道を旧中山道~登城口~車へ)

赤・・・登城ルート!「登城が多いか探訪道(城道)はっきり迷うことはない」。緑・・・下山ルート(時刻も17:00、疲れたので南北城の間の林道を旧中山道~登城口~車へ) 南城

南城 北城:

北城:

南城の三角点

南城の三角点

三角点

三角点 主郭に東側へⅤに縦堀が

主郭に東側へⅤに縦堀が

ど

ど

土塁

土塁

東側に奇岩が

東側に奇岩が

中仙道古道の祠堂

中仙道古道の祠堂 駐車可スペース5台

駐車可スペース5台 登城口

登城口

中山集落の墓地したにも駐車可3台

中山集落の墓地したにも駐車可3台

物生山城・・・遠望

物生山城・・・遠望 路上駐車可(位置)

路上駐車可(位置)

下之郷農事集会所の前の空地は、藤堂高虎の父・虎高が居住していたという。

下之郷農事集会所の前の空地は、藤堂高虎の父・虎高が居住していたという。

西出集落に残された土塁の名残り

西出集落に残された土塁の名残り