所在地:彦根市高宮町 maphttp://yahoo.jp/G80hKz

築城者:高宮氏

築城期:南北朝期・鎌倉期

城 主:高宮三河守

区 分:平城

遺 構: なし (土壇)

目標地:高宮小学校、徳性寺・高宮寺

駐車場: 徳性寺駐車場

戦 い:永禄2年(1559) 〇六角定頼 VS ✖浅井長政

訪城日:2014.5.6

高宮城址とされる高宮小学校と石碑・説明板

高宮城址とされる高宮小学校と石碑・説明板

高宮小学校の北側、グランドの脇に彦根史談会の建てた高宮城址碑がある。小学校のグランドは周囲の地形に比べると一段高い、これが城址の名残かも知れない。

しかし、壕跡かと思わせる溝(水路)、隣接する徳性寺の石垣塀が、高宮城を彷佛とさせる。

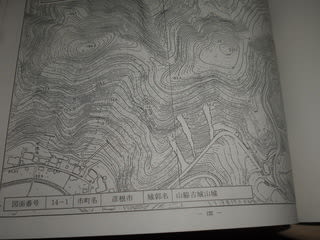

小学校の近くに、高宮氏の菩提寺高宮寺(こうぐうじ)がある。高宮寺は天台宗の寺院であったものを、高宮城主宗忠が時宗道場に改めたという。境内の墓地には、高宮一族の墓碑がある。

高宮氏が崇敬した高宮神社。高宮氏も家紋とした 【丸に二つ遠雁】 宇多源氏佐々木氏流

【丸に二つ遠雁】 宇多源氏佐々木氏流

徳性寺山門の両脇の山門、石垣

徳性寺山門の両脇の山門、石垣

内側の土塁

内側の土塁

隣接する徳性寺山門の両脇の土塁や石垣は、往時を感じるが!。

歴 史

浅井長政の家臣・磯野員昌が守備する佐和山城攻略を窺う六角義賢は、永禄2年(1559)6月、多賀久徳城・久徳左近太夫の寝返り工作に成功。

久徳左近太夫は娘を輿入れさせている高宮城主・高宮三河守へ六角方に内応することを勧めるが、高宮三河守は応ぜず、六角勢に攻められて高宮城は落城した。

中世領主に高宮氏がいた。伝によれば、高宮氏には二つの流れがあるという。一つは紀伊国櫟から出た櫟氏の流れで、鎌倉時代に地頭として高宮に赴任してきて高宮を称したという高宮氏。もう一つは、建武の内乱から南北朝時代に活躍した佐々木六角氏頼の三男信高を祖とする高宮氏である。さきの櫟氏系高宮氏を北殿、佐々木氏流高宮氏を南殿として区別されたが、のちに北殿高宮氏は衰微し、南殿高宮氏から養子が入って両高宮氏とも佐々木氏流となった。

信高は中務少輔・三河守を称して幕府に出仕し、足利四代将軍義持に仕えた。応永二十三年(1416)、関東で起った「上杉禅秀の乱」に際し、信高は幕府軍の将として関東に下り禅秀討伐に功があった。その軍功に対して、応永二十四年、高宮・大堀・東沼波・西沼波・竹鼻の五ケ村を与えられたのである。信高が新領地高宮に入ったとき、二羽の雁が先導し館にとどまった。これを瑞祥とした信高は四つ目結の家紋を「丸に雁」の家紋に改め、地名にちなんで高宮を称するようになったと伝えられる。

当時、高宮には北殿高宮氏の高義が住していたが、すでに昔日の威勢はなく、信高が高宮の新領主として威勢を振るうようになったのである。さきの「丸に雁」の家紋は北殿高宮氏の家紋でもあり、いまも、高宮氏の氏神である高宮神社、菩提寺である高宮寺は「丸に雁」紋を用いている。おそらく、信高は北殿高宮氏との融和策の一つとして家紋を改めたものであろう。

以後、高宮氏は湖東の高宮に拠り、佐々木六角氏に属して時代の荒波に身を処した。十五世紀末に成立したという中世武家の家紋集『見聞諸家紋』をみると、高宮氏の紋として「丸に三つ遠雁」の紋が収められている。

天文二十一年(1552)、戦国大名六角氏の全盛を築いた定頼が死去すると、義賢(承禎)が六角氏の当主となった。当時、浅井氏は六角氏の傘下にはいっていたが、永禄二年(1559)、長政が父久政に代わって当主になると六角氏への対立姿勢を明らかにした。 義賢は浅井方の佐和山城攻略を狙うとともに、浅井方の多賀久徳城、久徳左近太夫に懐柔の手を伸ばし、その寝返り工作に成功した。

高宮城主の高宮三河守は左近太夫の娘を室に迎えていたが、左近太夫が六角氏に通じたことを察知すると浅井長政に急報した。長政は人質にとっていた左近太夫の母親を処刑すると、新庄・磯野氏らに命じて久徳城を攻撃した。多勢に無勢、久徳城は城主左近太夫はじめ城兵ことごとく討死して落城した。以後、高宮一族は浅井氏に属して、六角氏との合戦に活躍した。

やがて、織田信長の登場で時代は大きく動き、永禄十一年、信長は足利義昭を奉じ上洛軍を起こした。信長は六角義賢に援軍要請をしたが、義賢はこれを拒否すると信長軍を迎撃した。しかし、大敗を喫して観音寺城を逃亡、六角氏は没落の運命となった。一方、信長の妹お市を正室として信長とは同盟関係にあった浅井長政は、近江の有力大名へと躍り出たのである。

しかし、元亀元年(1570)信長が朝倉征伐の陣を起すと、長政は朝倉氏を支援し信長と対立関係となった。同年六月、浅井・朝倉連合軍と織田・徳川連合軍が、姉川において激突した。世に名高い姉川の合戦で、高宮三河守豊宗は礒野丹波守、赤田信濃守らとともに出陣、首二百七十五を討ち取る奮戦をみせた。しかし、戦いは浅井方の敗戦となり、高宮氏は多くの一族を失って居城に逃げ帰った。

姉川の合戦において、さきに没落の運命となった久徳一族が織田軍に属して活躍、久徳城に復帰した。高宮氏にとって久徳氏の存在は目障りなものであり、元亀二年、浅井長政の命を受け久徳城を攻撃した。しかし、城を落すことはできず、空しく兵を引き上げる始末であった。かくして、高宮氏は苦しい立場に追い込まれ、取巻く情勢は予断を許さないものとなったのである。

高宮氏の没落

その後、織田氏の攻勢により佐和山城主の磯野丹波守が降ると、浅井方諸将が織田方に屈服していった。そのようななかで、高宮三河守は節を通し、一族とともに犬上郡河内の山間に蟄居した。その間、豊宗の子宗存は信長に下って暗殺を図ったが失敗して自殺している。

天正元年(1573)八月、織田信長は小谷城を総攻撃した。豊宗の弟三河守宗光・宗久父子は小谷城に馳せ参じ、宗光は久政の下で奮戦、討死した。宗久は落城後、高宮城に奔り城に火を放つと一族は離散、高宮氏は没落の運命となったのである。

浪人となった宗久は美濃高須城主の徳永昌寿から扶持を与えられ、慶長五年(1600)、関ヶ原の合戦が起ると西軍方として出陣した。結果は西軍の敗戦に終わり、宗久は多賀敏満寺村に蟄居した。一方、宗存の子郷宗は京極高次に仕え、大坂夏の陣において討死したと伝えらてている。

参考資料:滋賀県中世城郭分布調査、淡海の城、わたしの町の戦国(彦根教育委員会)、多賀町史、犬上郡誌、高宮町史

本日も訪問、ありがとうございました。感謝!

神社裏の土塁・堀(水路)

神社裏の土塁・堀(水路)

土塁が残る竹藪

土塁が残る竹藪

四つ目結いの紋

四つ目結いの紋

桂城神社には四つ目結いの紋があり、この辺りは六角氏と京極氏との国境になった地域だけに、いろんな曰く因縁が。

桂城神社には四つ目結いの紋があり、この辺りは六角氏と京極氏との国境になった地域だけに、いろんな曰く因縁が。

四つ目結いの紋

四つ目結いの紋

廃棄場の受付で訪問記録を記帳の上、駐車をお願いする。無名の砦跡で情報入手は無理。

廃棄場の受付で訪問記録を記帳の上、駐車をお願いする。無名の砦跡で情報入手は無理。  受付のすぐ北手に職員が作ったという山へ向かう階段が設けられていて、そこから登城するが、これは中途半端にすぐ途絶え、関西電力の鉄塔のためであろうわずかなけもの道を登る。道は最初は南から向かっていたが、そのうち西側へ迂回しだし、特に鉄塔付近はあまりの急勾配で何度もすべり落ちそうになる。そしてようやく現れたのは北側の大堀切から伸びる竪堀だった。

受付のすぐ北手に職員が作ったという山へ向かう階段が設けられていて、そこから登城するが、これは中途半端にすぐ途絶え、関西電力の鉄塔のためであろうわずかなけもの道を登る。道は最初は南から向かっていたが、そのうち西側へ迂回しだし、特に鉄塔付近はあまりの急勾配で何度もすべり落ちそうになる。そしてようやく現れたのは北側の大堀切から伸びる竪堀だった。

関電鉄塔管理用階段があった!

関電鉄塔管理用階段があった!  ヤナガ谷砦(遠景)にも、関電鉄塔管理用階段があった!

ヤナガ谷砦(遠景)にも、関電鉄塔管理用階段があった!

東側は自然の谷

東側は自然の谷

西側は大堀切を見ながら旧坂を尾根へ

西側は大堀切を見ながら旧坂を尾根へ 尾根道を南西へ

尾根道を南西へ

出丸の様である

出丸の様である

鉄塔手前を東へ直登した(道なし、危険)

鉄塔手前を東へ直登した(道なし、危険) キドラ谷砦とヤナガ谷砦の位置関係

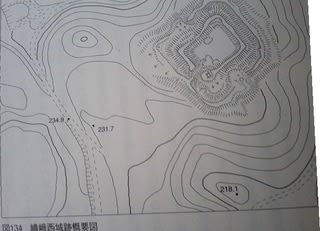

キドラ谷砦とヤナガ谷砦の位置関係 キドラ谷砦:::滋賀県中世城郭分布調査より)

キドラ谷砦:::滋賀県中世城郭分布調査より)

荒神山城・佐和山城・彦根城の一望

荒神山城・佐和山城・彦根城の一望 菖蒲嶽城も一望

菖蒲嶽城も一望

大堀切

大堀切

キドラ遺跡・・・・廃棄場は平成8年に施工されたまだ新しいもので、もともとこの土地がキドラ谷と呼ばれる田園であったようである。施工時の発掘調査で、谷からは奈良時代の遺跡が発掘され、場内にもその案内板が建っているが、砦跡とは関わりがない。

キドラ遺跡・・・・廃棄場は平成8年に施工されたまだ新しいもので、もともとこの土地がキドラ谷と呼ばれる田園であったようである。施工時の発掘調査で、谷からは奈良時代の遺跡が発掘され、場内にもその案内板が建っているが、砦跡とは関わりがない。 駐車場完備

駐車場完備 愛知神社の南側の通りを東へ向かった所に高い煙突が建つ酒蔵があり、そこの駐車場に吉田城址の石碑が建っている。

愛知神社の南側の通りを東へ向かった所に高い煙突が建つ酒蔵があり、そこの駐車場に吉田城址の石碑が建っている。 現地説明碑

現地説明碑

吉田は鎌倉時代より佐々木秀義の子の吉田巌秀が地頭となって、村名が生まれたと伝えられます。また室町中期の足利時代、吉田は朝廷と関係のあった、吉田弾正という人が居城していたといわれ、そのためか吉田は朝廷の米の預かり所になっていたと伝わります。

吉田は鎌倉時代より佐々木秀義の子の吉田巌秀が地頭となって、村名が生まれたと伝えられます。また室町中期の足利時代、吉田は朝廷と関係のあった、吉田弾正という人が居城していたといわれ、そのためか吉田は朝廷の米の預かり所になっていたと伝わります。 約500年前、時の将軍足利義尚が近江国守護佐々木六角と戦ったとき、吉田城主の源四郎は、足利に味方して一番勇ましく戦った愛知武士でした。江戸の井伊藩時代にはいると、井伊家臣の辻与兵衛になり、辻家の先祖は吉田氏と思われます。今の岡村酒造の酒蔵が並ぶ一角が「城屋敷」といわれ、城跡碑が建てられています。

約500年前、時の将軍足利義尚が近江国守護佐々木六角と戦ったとき、吉田城主の源四郎は、足利に味方して一番勇ましく戦った愛知武士でした。江戸の井伊藩時代にはいると、井伊家臣の辻与兵衛になり、辻家の先祖は吉田氏と思われます。今の岡村酒造の酒蔵が並ぶ一角が「城屋敷」といわれ、城跡碑が建てられています。 滋賀県中世城郭分布調査より

滋賀県中世城郭分布調査より 「愛知(えち)神社」 滋賀県犬上郡豊郷町吉田1177

「愛知(えち)神社」 滋賀県犬上郡豊郷町吉田1177

御由緒

御由緒

高宮城址とされる高宮小学校と石碑・説明板

高宮城址とされる高宮小学校と石碑・説明板 【丸に二つ遠雁】 宇多源氏佐々木氏流

【丸に二つ遠雁】 宇多源氏佐々木氏流 徳性寺山門の両脇の山門、石垣

徳性寺山門の両脇の山門、石垣

内側の土塁

内側の土塁

基壇:50cm

基壇:50cm

佛性寺

佛性寺

下は、16世紀頃の旧愛知川

下は、16世紀頃の旧愛知川 山脇古城山城(遠景)・・・北東の北町城周辺より

山脇古城山城(遠景)・・・北東の北町城周辺より

由緒

由緒

りご本殿

りご本殿 本殿は、現在のものは寛正五年八月の建築のものである。

本殿は、現在のものは寛正五年八月の建築のものである。

北東峰…主郭

北東峰…主郭 滋賀県中世城郭調査より

滋賀県中世城郭調査より 白の観音像・・・上に主郭部(487m)

白の観音像・・・上に主郭部(487m) 下流部(発電所)

下流部(発電所) 永源寺ダム・・・遠望に「日本コバ」

永源寺ダム・・・遠望に「日本コバ」 観音像の後のハキングコースを登ります(ジクザグ急坂)

観音像の後のハキングコースを登ります(ジクザグ急坂)

炭窯のようですが、石積の立派な

炭窯のようですが、石積の立派な ここから50m登ると南北の尾根に至ります。

ここから50m登ると南北の尾根に至ります。 北尾根に!…ここから城域です

北尾根に!…ここから城域です

この出丸から八風街道・ダム湖、対岸の鈴鹿の山々が一望。

この出丸から八風街道・ダム湖、対岸の鈴鹿の山々が一望。

西側の土塁

西側の土塁

471m北尾根頂部=見張り櫓カ

471m北尾根頂部=見張り櫓カ この手前を⇒右へ少し下る!

この手前を⇒右へ少し下る! 左にダム湖の上流部

左にダム湖の上流部

石垣と確認できる

石垣と確認できる

この先は東側尾根は、さらに大きな石垣が散見、郭跡。

この先は東側尾根は、さらに大きな石垣が散見、郭跡。

三角点487m

三角点487m

北峰頂部より、永源寺ダム・日本コバ

北峰頂部より、永源寺ダム・日本コバ

ダム湖碑と日本コバ

ダム湖碑と日本コバ 第岸の相谷城・・・(遠望、ダムより)

第岸の相谷城・・・(遠望、ダムより) 識盧の滝

識盧の滝  小倉実澄の供養塔

小倉実澄の供養塔

山部神社・・・滋賀県東近江市下麻生町 map:

山部神社・・・滋賀県東近江市下麻生町 map:

山本神社遺構(甲賀の城より)

山本神社遺構(甲賀の城より) 鳥居の東側すぐ土塁。鎮守の森内に土塁で囲まれた南北に長い区画が存在する

鳥居の東側すぐ土塁。鎮守の森内に土塁で囲まれた南北に長い区画が存在する

山本神社遺構(遠景・・・北より大野本城の西から)

山本神社遺構(遠景・・・北より大野本城の西から) 駐車位置:路上(集落と城郭の間)

駐車位置:路上(集落と城郭の間)

参道

参道  嶬峨西城(遠景・千光寺の背後)

嶬峨西城(遠景・千光寺の背後)

土塁の手前に堀跡・・・新宮神社の森と服部城の間の横堀(自然地形カ)

土塁の手前に堀跡・・・新宮神社の森と服部城の間の横堀(自然地形カ)

主郭

主郭

服部城は新宮神社の南西の丘陵に築かれている。 単郭の城で、南から東側に高土塁が巡り、北に一段高い段が着く。南東の土塁の外側は堀があったのかやや凹んでいる。北東側の薮の中に虎口が開いている。

服部城は新宮神社の南西の丘陵に築かれている。 単郭の城で、南から東側に高土塁が巡り、北に一段高い段が着く。南東の土塁の外側は堀があったのかやや凹んでいる。北東側の薮の中に虎口が開いている。

新宮神社(甲南町新治)

新宮神社(甲南町新治)

目標地:正福禅寺

目標地:正福禅寺

杉谷砦(出丸)山魂(詰め城)・・・遠景

杉谷砦(出丸)山魂(詰め城)・・・遠景