おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士の長岡力(ながおかつとむ)です。

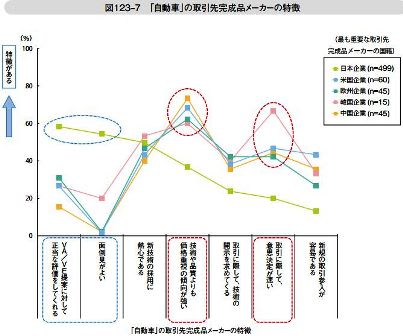

昨日は2013年度ものづくり白書 89ページの「取引先完成品メーカーの特徴」をみましたが、今日は91ページの「企業ガバナンス」をみます。

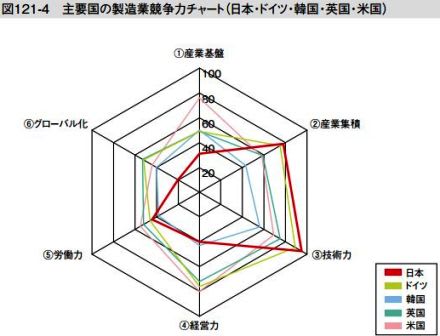

日本の企業は欧米企業と比較して営業利益率が低いことから、多くの企業が非効率事業を抱え込んだまま、人材や設備などの経営資源が有効活用されていない可能性があります。

その非効率な経営資源を有効活用し競争力を高める必要があるが、不採算部門からの撤退などにより、経営改善・事業再編を実施するためには様々な障害が存在します。

そこで、取締役の過半数が独立取締役である企業の割合を各国で比較してみてみると、米国は90%と圧倒的に高く、次いでドイツ、韓国が70%弱であるのに対して、日本はわずか0.8%です。

独立取締役とは、社外取締役や社外監査役のうち、社外取締役や社外監査役として選任される以外に会社との関係(勤務経験、取引関係など)がない者を指します。

経営改善や事業再編を議題とした場合、取締役にこのような客観性を持つ人材が半数以上いるとなると、社内だけの昔からの阿吽の呼吸では乗り越えられない極めて緊張感のある意思決定が求められるのは想像に難くないですね。

昨日は2013年度ものづくり白書 89ページの「取引先完成品メーカーの特徴」をみましたが、今日は91ページの「企業ガバナンス」をみます。

日本の企業は欧米企業と比較して営業利益率が低いことから、多くの企業が非効率事業を抱え込んだまま、人材や設備などの経営資源が有効活用されていない可能性があります。

その非効率な経営資源を有効活用し競争力を高める必要があるが、不採算部門からの撤退などにより、経営改善・事業再編を実施するためには様々な障害が存在します。

そこで、取締役の過半数が独立取締役である企業の割合を各国で比較してみてみると、米国は90%と圧倒的に高く、次いでドイツ、韓国が70%弱であるのに対して、日本はわずか0.8%です。

独立取締役とは、社外取締役や社外監査役のうち、社外取締役や社外監査役として選任される以外に会社との関係(勤務経験、取引関係など)がない者を指します。

経営改善や事業再編を議題とした場合、取締役にこのような客観性を持つ人材が半数以上いるとなると、社内だけの昔からの阿吽の呼吸では乗り越えられない極めて緊張感のある意思決定が求められるのは想像に難くないですね。