◎2022年3月11日(金)

道の駅どうし(8:10)……作業道入口(8:23)……作業道から離れて尾根に取り付く(8:28)……1055.7m三角点(9:16)……1084m標高点・高指(9:29)……1130m級小ピーク・高野山(9:55)……北西尾根の1229.3m三角点(前ノ岳)コースと合流(10:52)……ブナノ丸(11:20)……菰釣山(11:46~12:42)……避難小屋(12:56)……分岐のブナ沢乗越(13:02)……林道ゲート(13:24)……落合橋(14:12)……道の駅どうし(14:35)

タイトルに「ブナノ丸北尾根」と記したが、ネットの山行記録に「サガセ西沢左岸尾根」と記しているのもある。同じ尾根だ。サガセ西沢がどの沢なのかは知らない。『山と高原地図』では、菰釣山への一般ルートは沢沿いで、その沢にはただ「東沢」と記されている。地理院地図では「三ヶ瀬川」のみの記載になっている。それが途中で分岐するから西沢、東沢となるのだろう。「左岸尾根」となると確かに西沢のこの尾根しかない。ここで思い至る。「三ヶ瀬」と書いて読みは「サンガセ」ではなく「サガセ」らしい。余談だが、「菰釣山」は「コモツリ山」のつもりで覚えていたが、正解は「コモツルシ山」。山名事典によると、甲斐と相模の国境争いで、甲斐の名主が山頂に菰を吊るして生活し、ここで境界を測定したことからの山名由来らしい。後で調べたことだ。そうなると、何で「菰吊山」ではなく「菰釣山」なのか疑問は残るがこだわるまい。しっかりした山名があるのに、地元の人は「裏の山」、「あの山」で済ますことも多い。

そもそも、あまり余計なものが写らない、しかも山中湖まで入る富士山展望を望めるらしい菰釣山に以前から行きたかった。東沢沿いの一般ルートでのピストン歩きは避けたい。さりとて他の山を含めての歩きとなるときつくなる。地図を見ると、菰釣山の西のブナノ丸に至る北尾根(正確には途中までは北東尾根というべきか)が迷うこともなく一本尾根で登れそうなので、それを利用しようと思っていた。だから「北尾根」としたが、後でネットで調べると、ここを歩いている方もそれなりにいるようだった。その中に「サガセ西沢左岸尾根」という表記があったというわけだ。

この尾根を登るにあたり、山梨の山に精通されているノラさんに照会させていただくと、どうも、このブナノ丸北尾根を末端から登られたことはないようで、ご心身の記録として西側から前ノ岳(1229.3m三角点)を経由してブナノ丸に至った記事を紹介していただいた。それを拝見し、それも候補かなと思ったりもした。以前はキャンプ場からの登山道もあったらしい。ただ、これでは基本がピストンになるようで、それだけは避けたく、起点から南西→南に向かうルートにこだわってしまった。実は利用することもないだろうが、甲相国境尾根上にある避難小屋というのも見ておきたかった。そうすれば、一般コースも加えた周回歩きになる。

圏央道は混んでいた。平日だからか大型車が多い。大型どうしの追い越しがスピードダウンにつながり、時速60kmになることもあり、鳥ノ胸山の時よりも家を30分早く出たのに道の駅どうしへの到着は10分の短縮でしかなかった。今回もまた、ナビには往路は相模湖東IC、帰路は相模原ICを指定された。距離はどうか調べなかったが、道路の乗り換えが相模原の方が少なくて済む。逆らわずに相模湖東で下りた。どうせ、あのカーブ続きの国道413号線を走ることになるのは同じだ。

(富士山の頭を見て。今のところはまずまず)

(キャンプ場は直進。ここを右に曲がると)

(作業道の入口。ここを入った)

事前にストリートビューを見ると、取り付き尾根の方向に車道から林道というか作業道が分岐していたので、それを使って、適当なところから尾根に乗るつもりでいる。一部、鳥ノ胸山からの帰路で歩いた道と重複している。今日は軽アイゼンはやめにしてチェンスパにした。上は残雪が多いかもしれない。まして、今日からは数日、気温も高くなるようだ。いずれを選んでも、凍結していない限り効果は同じだろう。かさばらない方がいい。

歩いて行くと、右手に富士山の頭が見えた。この時点では青空で、霞んでなくてほっとし、菰釣山からの絶景を期待した。間もなく鳥ノ胸山に向かう道に右から寂しい車道が合流する。その道に移ると、ストリートビューで確認した作業道の入口が左手にあった。

山そのものがカンバ系の樹も混じってはいるが、基本は一面の杉の植林帯だった。この先でも植林帯にぶつかることは何か所かあるが、すべてが杉で、ヒノキを見かけることはなかった。この時期、花粉症の方はこの尾根を登るのはきついかもしれない。幸いにも自分は抵抗力やら免疫力が落ちつつあるが、花粉症にはまだ縁がない。花粉症の方は、今は歩かない方が無難な尾根だろう。

(ここから取り付いた)

(急で歩きづらい斜面)

(尾根型になった。まだ杉の植林)

(そのうちに自然林の尾根になった。傾斜は緩い)

作業道は曲がりながら続く。どこに続いているのかわからないので、早々に適当なところから這い上がる。まだ尾根型にはなっていない広い斜面だ。登るに連れて勾配はきつくなり、まして、下に杉の枝やら葉が堆積しているので歩きづらい。ストックを出す。たまに踏み跡らしきものを見かける。仕事道かケモノ道かもしれず、追うことはしなかった。あくまでも直登。いずれにしても糾合された一本尾根になるはずだ。何度も立ち休みをした。この、ブナノ丸への尾根だが、きついところが二か所あった。今の登りが最初のところだ。

広い斜面は次第に狭まり、こんもりした明瞭な尾根型になった。ここまで長い登りだったような気がしたが、せいぜい15分程度のものだったらしい。幾分、勾配は緩くなり、尾根上は杉の植林にカラマツが混じるようになり、やがて自然林の尾根になった。左斜面は植林が続いていたが、それもやがて消えた。

(左手に。名前のある山かと思うが)

(決して狭まった尾根ではないが、右手は崩れ落ちている)

(明るいのに視界はよくないが、気分良く歩いて行ける)

進行方向左手前遠くにピークが見えた。その時はあれが菰釣山かなと思ったが、後で考えると、北尾根を歩いている分には菰釣山は見えず、何ともいえないが、甲相国境尾根のもっと東側の山のようで、いまだに特定できないでいる。

緩い尾根歩きが続く。左右は落ち込んで、斜面崩壊しているところもあるが、尾根そのものは広いので、そういうのを見ない限りは平穏に歩いて行ける。見上げると、晴れ空ではあるものの、いくらか白くなってきている。この時期だし、先日のような鳥ノ胸山からのようにすっきりした富士山は拝めないかもしれない。それならそれで仕方もあるまい。目を下に向けると、シカの糞が結構落ちている。さっきからケモノの気配はない。明らかにクマではないが、中ぶりの糞の塊りも目に付く。しかしながら静かな尾根だ。鳥も鳴いていない。

(前面がぽっかり開けて)

(三角点)

(東に下って行く踏み跡)

(見えるのはこの程度)

前方に平地がぽかりと現れた。もしかしてあそこが1055.7m三角点ではないのかと思ったが、やはりそうだった。ここに至って、人が歩いたらしき明瞭な踏み跡を目にした。ここの三角点は平地にはあるもののピークではない。だからなのか、山名はない。基準点名は「三ヶ瀬」になっている。『山と高原地図』にここの三角点表示はない。四等だからなのだろう。ここは周囲のスズタケが叩くとすぐに折れるほどに弱体化していて、開けてはいるものの眺望はない。せいぜい、右下に街並みが覗けるくらいだ。ここで三角点の先、つまり地図上の東側になるが、そちらの尾根の方から踏み跡が上がってきているのが気になった。尾根通しだとすれば、キャンプ場あたりから登って来るようだが、帰路で確認したところ、そちらから登れそうな目立った場所には気づかなかった。ここで地図を見ていておかしなことに気づいた。この1055.7m三角点、立ち寄りはしていないがさらに先にある1229.3m三角点、そして菰釣山南の1347.9m三角点ともにピーク状のところにはない。何か意味なり訳でもあるのだろうか。珍しくもないことだが、ここはそれが集中している。

さっきとは違う山が枝越しに見えた。あれは何山だろう。足尾界隈なら適当ながらも何山だろうと見当はつけられるが、このエリアはまったくわからない、左手に見えるから鳥ノ胸山かなと思ったりする。ずっとそうだったが、どうも、この尾根歩き、自分の方向感覚の至らなさなのか、山座固定ができない状態が続いている。

(1084m標高点・高指。ただの杉植林ピーク)

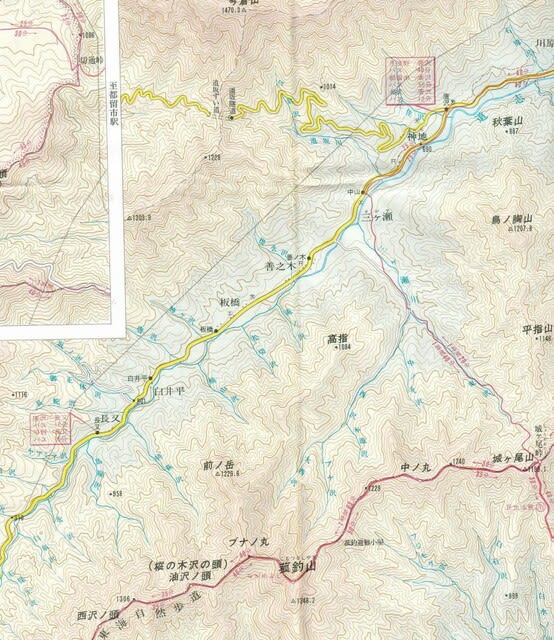

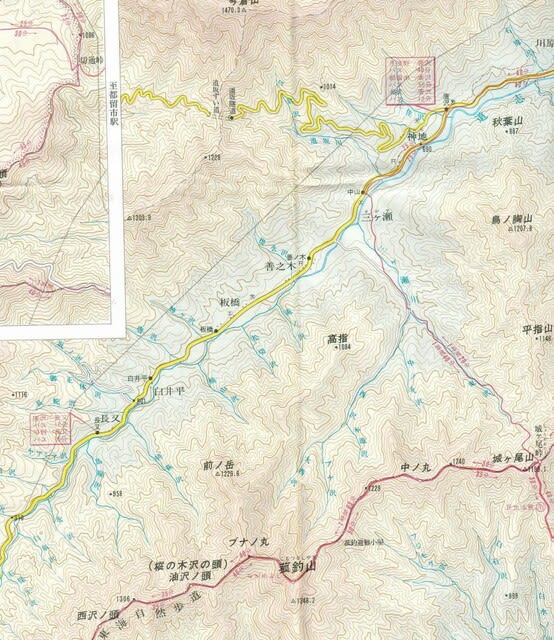

(参考まで。昭和60年版『山と高原地図』でのこのあたり。ここで気づいた。「三ヶ瀬」には「さがせ」のふりがなが付いている)

1084m標高点はすぐそこだ。三角点から見るとこじんまりした小ピーク。雑木のピークかと思っていたら太い杉にカラマツが混じり、小広くなっている。その分、薄暗い。地理院地図には素っ気なく標高点表示のみだが、昭和60年版の『山と高原地図・丹沢』には、登山コースの記載こそないが、ここの1084mに「高指」と記されている。平地をあちこち回ったが、高指の山名板はなかった。

地図を改めて見る。尾根の取り付きからブナノ丸まではまだ1/4の行程しか済んでいない。それにほぼ一時間費やしていた。これでいくと、ブナノ丸まではもう3時間かかることになる。ブナノ丸は経由地でしかなく、菰釣山が最終目的地だ。さらに30分はかかるだろう。ここからブナノ丸までの単純標高差は250m。取り付きからここまでは330m登った。距離は長いが、標高差はここまで未満になる。等高線を確認すると、この先、ずっと緩い状態で、西からの1229.3m三角点経由の尾根と合流する標高1340m付近の下で等高線は若干狭くなる。その間に上り下りもある。予測は難しいが、ブナノ丸には遅くとも11時半には着きたい。ということはあと2時間ということになる。空はさらに白っぽくなっている。急ぎ足とはいっても年寄りには無理がきかないし、今でこそ雪に手間取ることはないが、いずれは残雪と、湿ったズルズル登りになるはず。簡単に2時間で登れるとは思えない。

(「横浜市」とある)

(御料局)

杉林が復活する。「横浜市」と彫られた道標があった。何を意味しているのかはわからない。「六」ともある。続いて「御料局測点」(この「点」の字は旧字体の「點」ではなく、「占」の下が「大」の略字になっていて、パソコン文字では表現できなかった。略字では皇室に対して失礼ではないのかなと思ったりしたが)標石があった。標石には「乙第四種號」らしき文字が見える。この辺は皇室御用達の山だったのだろう。ノラさんの記事にも、西側にはそんな標石が結構あったようだ。

(スズタケが壊滅したからか、歩くハイカーも珍しいのに道状になっている)

(この尾根の特徴は、視界が悪いこと。周囲に顕著なピークがないからだろう。だから小ピークの特定もできない。この時はブナノ丸と菰釣山かと思っている)

(高野山とのこと)

(標石を随分と目にするようになる。何の標石なのか漢数字しか記されていないので不明)

標石探しをしているわけでもなく、なだらかな登りながも気持ちはあせっている。そんなところで正面左寄りに二つのピークが見えた。特定はできないが、おそらく右はブナノ丸で左が菰釣山だろうか。まだ遠い。9時40分。ブナノ丸がまだ先に見えるのでは11時半ブナノ丸到着はやはりきつい。あせるのは他でもない。晴れているのに空がどんどん白んでいっているからだ。

ようやく半分近くまで来た。1130m標高あたりの小ピーク。ここは「高野山」と言われているらしい。ただの杉の植林がまばらな平地。山名板なんぞはここにもない。ここから南西向き基調が一旦南下してまた南西向きになる。尾根選びに迷うところはまったくない。上に向かう尾根筋を歩けばいいだけだ。ただ、ここからの南下が30mほどで、鞍部からブナノ丸までは上り一辺倒になっている。等高線の幅は狭くはないが、鳥ノ胸山の例があるから、安心するわけにもいかない。

(ここの歩きはこの尾根での最高スポットだったかも。左方向に歩いて行く)

(手前に前ノ岳のある尾根。後ろに見える山は御正体山。それくらいはわかる)

緩く広い尾根歩きは続く。正面に右から続く高い尾根が見えてくる。おそらく、あれがノラさんが歩かれた前ノ岳(1229.3m三角点)のある尾根だろう。その先に隔てて見えるピークは御正体山かと思う。大月側から見る富士山はどうしても三ッ峠山が入り込むが、道志からの富士山は御正体山がそれに代わる。ここで余計なことだが、道志村と都留市境の山は西丹沢エリアに含まれている。これにはどうも違和感がある。丹沢とは違う道志山塊ではいけないのだろうか。

(残雪が目立ってきた)

(窪みのあるトラバースを行けばいいのに)

(見下ろして。無理にこんなところを登って来た)

下って登る。傾斜はきつくなる。案の定だ。この辺から残雪歩きも避けられなくなり、チェンスパとスパッツを装着する。雪そのものはすでに湿っていて、深さもせいぜい足首程度だ。雪上にはトレースもしっかりあり、上り下りの足向きからして4人分くらいだろうか。ここ数日のものだろう。窪み状になっている。

予想通りに急斜面になった。ここが二つ目のきついところだった。ただ、第一も含め、鳥ノ胸山の長い激斜登りでないだけでも助かった。トレースは巻きながら登り上げていた。ここでだれもいないのに意固地になって直登してみた。四つん這いになり、立木を頼りにした。登り切るとトラバース登りのトレースが目に入り、結局はその後を追う。余計なことをして体力を消耗している。

ここの急登りの標高差は50mもあったかどうかで、北尾根で自分につらく感じたのは二か所としたが、敢えて回数として出すまでもないことかと思う。こんなことを記したのは、帰路で一般コースを下りながら、ここを上りに使うのは嫌だなと思ったからで、むしろ、この北尾根を上りに使った方が楽かもしれない。

(前ノ岳からの尾根との合流点)

(標識があった。逆さになっているのかと思ったがそうではなかった)

がむしゃらな登りをして傾斜がゆるくなると平地に出た。周囲は相変わらずの杉の植林帯だ。ここが1229.3m・前ノ岳経由の尾根からの合流点になる。読みづらい標識が置かれ、左に「東海自然歩道30分」、右に「スカイバレーキャンプ場50分」と記されているようだ。今、10時50分過ぎ。そのまま30分で行ければ東海自然歩道=ブナノ丸到着は11時20分。予定では、ここで前の岳の三角点を確認してもいいかなと思っていたが、違う方向に50m下り、50m登り返して体力を浪費するわけにもいかず、ここはパスした。三角点を確認したところで、前述のように前ノ岳とはいってもピークになっているわけでもなく、富士山も見えはしまい。

(ブナノ丸への上り)

(右手に富士山。すっきりしていない)

(ブナノ丸)

(ブナノ丸の標識。標識の裏方向から登って来た。甲相国境尾根・東海自然歩道に合流)

ネットの情報では、合流点からは明瞭な道になっているとのことだったが、そうでもなかった。さりとて尾根を間違えたり、迷うこともなくブナノ丸に到着。標識があって、菰釣山までは0.7kmとある。11時20分。予定が11時半だったからいくらか早く登り着いた。標識どおりに30分。ここから富士山は見えないが、上空はやはり白くなっている。せっかく休暇をとってまで来たのに残念としかいいようがない。こうなったら空色が戻ることはあるまい。真っ青富士山の期待は消えた。考えれば、これからしばらくは霞のかかった空模様が多くなり、青空続きになる頃は、富士山の雪も融け出し、いくら富士山好きでも、自分には雪なし富士では趣向も薄れてしまう。

ここのブナノ丸の標識には「東海自然歩道」と記されている。これはあくまでも広義であって、狭義には甲州と相模の国境は「甲相国境尾根」というらしい。東海自然歩道となると、東京と大阪を結ぶようで、京都で上がりの五十三次よりも長い。

(あれが菰釣山かと思った)

(稜線上にも標石が続く。これには文字があったようだが読めなかった)

(菰釣山へ)

(あれかと思った)

(階段もあったし)

(まだ先があり)

(あれだろう)

(さっきよりも視界が白くなった)

(またじらされて)

(ようやく山頂)

(山名板)

(ソーラーパネル)

ブナノ丸から先に続くピークが見えた。おそらくあれが菰釣山だろうと思ったが、それは甘かった。たどり着いたピークの先にまだピークがあり、それかと思ったら次のピークがある。ブナノ丸からは一番目のピークしか見えていなかった。その間、尾根伝いに標石が随分と置かれていたが、文字も読み取れず、ただの県境標石だったのかもしれない。たまに右手に枝越しですっきりしない富士山は見えた。期待はすでになかったが、山頂の雪と空の色が同化していて、残念でしたで終わるのは確実だ。菰釣山に向かって歩きながら、菰釣山の先に中ノ丸というピークがあり、そこからも富士山がきれいに見えるらしく、城ヶ尾山までは無理としても、中ノ丸から少し戻ったあたりの尾根から下る予定でいたのだが、これではわざわざ中ノ丸まで行くまでもないだろうと、安全というか、確実な一般コースで下ることにした。霞んだ富士山をしつこく追い求めても仕方がない。

(何とも惜しいですなぁ)

(少し引いて。左下は山中湖)

(山頂の添え物を入れると)

菰釣山山頂。だれもいない。なぜか無粋な太陽光パネルがある。そんなことはどうでもいいが、ここからの富士山はやはりロケーションとしては期待どおりだった。山頂の添え物は入れることも消すことも自在に調整可能だ。ここからの富士山撮影は山中湖を入れるのがベストだろう。しつこいが、富士山そのものはかすみかけてすっきりはしないが、山中湖だけは見えている。何とも残念だ。絞り調整可能なバカチョンカメラをいろいろ調整しても青空にはならない。ため息が出た。また来ることはあるまい。

そんなカスミ富士でも、ここまでの行程の満足感はある。道の駅から3時間半はかかっている。これが普通なのか遅いのか、おそらくはノロ歩きに決まってはいるが、北尾根から登ったこと自体に満足している。久しぶりのコースなしの歩きだったし。ただ、マニアックやらバリエーションといったものはまったくなかった。それが証拠にコンパス不要の迷うところはない一本尾根だった。下り使用なら少しは尾根ミスはあるだろう。

一服吸って、菓子パンを食べる。カスミ富士は何とも風情はない。もう一服。下りは一般道にしてしまったから、気持ちの余裕もできて、せいぜい、南にあるらしき三角点を確認に行くことにする。20mほどの下りに過ぎない。山頂は山梨と神奈川の県境。三角点位置は神奈川になる。

(三角点を見に行く)

(三角点標石)

この三角点だが、探せなかったとか、元からないなどといった乱暴な書き方をした記事を見たことはあるが、三角点標石はすんなりと見つかった。おそらく、今の時期だから簡単に見つけられたことであって、緑が濃い時には、見つけ出しに手間取るかもしれない。三角点位置からの展望はない。気にならなきゃ、わざわざ足を運ぶ必要はあるまい。

山頂に戻ると、沢ルート側からオッサンが登って来ていて、直下で息を整えている。山頂に着いたところで話をすると、沢沿いはやはり雪が深くぬかるんでいるようなことを言っている。こちらはブナノ丸の北尾根から登って来たと話すと、どうもぴんとこないようで、自らの地図を取り出したはいいが、その地図はコピーで、北尾根部分側は切れていたが、ブナノ丸だけは残っていたので、指なぞりで教えるとようやく納得したようだった。北尾根ではなさそうだが、甲相国境尾根の東側から歩いて来た方と行き会ったとのこと。自分一人だけと思っていたが、この先を歩いている人がいるようだ。

(これがアップでの限度。山頂ドアップは撮っても敢えて出さない)

(ラスト。ため息を出して終わり)

下る。菰釣山の山頂には三角点を見に行ったりで、だらだらと一時間近くいた。中ノ丸で改めて富士山見物をする用事はなくなったから、つい長居をしてしまった。菓子パンは一個無理に食べたが、いつもならポットの湯でスープでも飲むのに食欲はまったくなかった。長い北尾根で少しは疲れたようだ。それでも、山頂でセルフ撮りした自分の顔は後で見るとニコニコ満足な顔で写っていた。

(下る。雪融け直後でぬかるむ)

(凍結やら)

(踏み抜きも)

(菰釣避難小屋。ここにトイレはありません。念のため)

(小屋の中。ここで一人で酒を飲みながら過ごしたら最高だろう)

しばらくは緩い斜面も次第に急になり、ここは結構なハイカーが歩いた気配はあるが、ところどころに踏み抜きがあった。融けかかってはいるが凍結しているところもあるので、足元に注意しながら下った。登山靴は布靴なのでかなり水気を帯びてきている。

15分ほどで避難小屋に到着。小屋は標高1200mあたりにあるから山頂からは180mほど下ったことになる。小屋は新しい感じで、だれもいないので中を覗いてみた。小ぎれいに整理されている。この甲相国境尾根(大室山~三国山)には、こんな避難小屋がいくつか設置されているらしく、避難小屋に泊まりながら稜線を歩くのもいいものだろうが、秀麗を眺めながら歩くというわけにはいかず、富士見スポットはさっきの菰釣山を含めてさほどにはないようだ。ここの小屋周辺には道標もいくつか置かれている。神奈川県設置と道志村設置のそれぞれがあるから、ちょっとうるさい。うるさいといえば、菰釣山の山頂にあった小型のソーラーパネル。富士山の撮影に邪魔にはならないからいいが、あれは少々興ざめだ。

避難小屋からすぐに道の駅に下るのかと思ったら、県境尾根をまだ東に行く。正面にピークが二つほど見えている。ブナ沢ノ頭と、奥が中ノ丸かと思うが、避難小屋からの単純標高差はブナ沢の頭が30m、中ノ丸は80mほどのものながら、やけに高く見える。地図を見ると、その間に起伏がいくつかあるようだし、しんどいかもしれない。

(ブナ沢乗越。神奈川県発行には道の駅への方向板が付いているのに、地元の道志村発行にはそれがない)

(急斜面だった)

(これがサガセ東沢ということになるか)

(巻き道は狭く、今日あたりはドロドロで歩きづらかった。沢を歩いている足跡がかなりあった)

左に道の駅どうしへの道を分ける。標識には「ブナ沢乗越」と記されている。冒頭の話に戻るが、下るのは三ヶ瀬川東沢という沢かと思っていたが、ブナ沢とも言うのだろうか。よくわからない。

ぬかるんだ道を下って行く。結構急だ。左下に沢が見えるようになると、日陰ゆえか残雪が続き、ここを歩く人は多いのだろうか、踏み抜き跡があちこちにある。コースは沢に入り込み、たまに沢から上がって巻き道になったりする。沢に水は流れていない。ここを下りながら、ここは上りに使いたくないなと思った。急なこともさることながら、今でこそ雪下に隠れてはいるが、沢歩き区間は石がゴロゴロしていて歩きづらかろう。沢から開放されてもその先の林道歩きが長い。むしろブナノ丸北尾根の方が歩きやすいと思う。ここで、無理してでも中ノ丸か、元気だったら城ヶ尾峠まで行って、そちらから下ればよかったかなと思った。

(増水時はこれを渡れということだろうか。まさかね)

(ここを抜けて)

(林道に出た)

(振り返って。菰釣山の山行記事に必ず出てくる写真。テープは見えるが、河原を歩くわけではなく、左の雑木側を歩くことになる)

ブナ沢乗越からは20分程度のものだったが、長く感じてきたあたりで傾斜が緩み、左からの沢と合流した。これが西沢だろう。下って植林帯を少し歩くと林道に出た。ここで沢に水が出てきた。もう林道歩きだろうと、チェンスパを外して沢水で洗い、スパッツも外して、ストックは収納した。靴はもうぐっしょりになっていて、中の靴下が濡れている感触がある。

(ゲートがある。この先にもいくつかある)

(こんな、森の看板がいくつかある。これは京王百貨店)

(長い林道歩き)

(下にコップがあったから水場なのだろう)

(別荘か本宅か知らないが、家屋が出てくる。車があったから住んでいるのだろう)

(土が落ちて根がむき出しになった杉の大木があちこちにあった。わかりやすい写真を撮ったのだが、それはボケてしまっていた)

沢沿いの林道歩き。車が入るのはきついだろうと思っていた道もやがて砂利道になり、知らぬ間に舗装道になった。頭は何も考えていないから道中が何とも長い。山頂で出会ったオッサンは車をキャンプ場に置いてきたと言っていたが、ピストン歩きならキャンプ場ではなくとも、その先まで行けるんじゃないかと思えどさにあらず。通行止めのゲートがいくつか置かれている。それもそのはずで、左側の植林の法面は崩れているところがいくつもあり、見上げると、樹の根がむき出しになっている。これでは何かがあれば、下から植林が崩れていっても不思議ではない。

(車はここまで入る。山頂のオッサンの車らしいのが置かれていたが、タイヤは泥だらけで、足の置き場もないような泥濘になっていた。ここから先がキャンプ場になるようだ)

(キャンプ場で)

(来る時は右から来て、ここから左に入って作業道だった)

(こうなると富士山は見えないに等しいが)

(アップにすればかろうじてシルエット)

(道の駅。今度はあちらも登ってみたい。鳥ノ胸山記事でも同じようなことを書いたか)

キャンプ場に入った。平日なのにテントを張っている人もいる。車を10台は見かけた。鳥ノ胸山の帰りと違って、雪はすっかり消えて道は泥濘ではなくなっている。

道の駅が近づく。果たして、富士山はもう隠れてしまっていた。陽は出ているから雲に隠れているわけではなかろう。

道の駅に到着。ここも平日なのにということになるが駐車場は混んでいる。厚手のヒートテックなんかを着てきたから上半身は汗をかいている。そういうこともあろうと、ザックの中には半そでの着替えを入れていたが、山中で着替えることはなく、ここで下着を取り替えた。

ここに来て空腹を覚えた。残りの菓子パンというのも何だし、店内で食べようかと入ったが、メニューは少なくて選びようがない。結局、一番安いかき揚げそばにしたが、それでも700円だった。かつて群馬都民の頃、二日に一食は常食にしていた早い、安い、うまいが売りの駅そば(正確には駅前そばか)が懐かしい。決まって天玉そば400円を食べていた。

次回の富士山見物はどこにしようか。道志村の国道南側が2回続いたから、北側という手もある。大月に転ずれば岩殿山ということになるが、もうここまでなったからには、桜とタイミングが合わせたいところだ。

(付録1。道の駅から鳥ノ胸山。前回の撮り直しになる。後ろに南峰が覗いている)

(付録2。スマホで撮った富士山)

(今回の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

道の駅どうし(8:10)……作業道入口(8:23)……作業道から離れて尾根に取り付く(8:28)……1055.7m三角点(9:16)……1084m標高点・高指(9:29)……1130m級小ピーク・高野山(9:55)……北西尾根の1229.3m三角点(前ノ岳)コースと合流(10:52)……ブナノ丸(11:20)……菰釣山(11:46~12:42)……避難小屋(12:56)……分岐のブナ沢乗越(13:02)……林道ゲート(13:24)……落合橋(14:12)……道の駅どうし(14:35)

タイトルに「ブナノ丸北尾根」と記したが、ネットの山行記録に「サガセ西沢左岸尾根」と記しているのもある。同じ尾根だ。サガセ西沢がどの沢なのかは知らない。『山と高原地図』では、菰釣山への一般ルートは沢沿いで、その沢にはただ「東沢」と記されている。地理院地図では「三ヶ瀬川」のみの記載になっている。それが途中で分岐するから西沢、東沢となるのだろう。「左岸尾根」となると確かに西沢のこの尾根しかない。ここで思い至る。「三ヶ瀬」と書いて読みは「サンガセ」ではなく「サガセ」らしい。余談だが、「菰釣山」は「コモツリ山」のつもりで覚えていたが、正解は「コモツルシ山」。山名事典によると、甲斐と相模の国境争いで、甲斐の名主が山頂に菰を吊るして生活し、ここで境界を測定したことからの山名由来らしい。後で調べたことだ。そうなると、何で「菰吊山」ではなく「菰釣山」なのか疑問は残るがこだわるまい。しっかりした山名があるのに、地元の人は「裏の山」、「あの山」で済ますことも多い。

そもそも、あまり余計なものが写らない、しかも山中湖まで入る富士山展望を望めるらしい菰釣山に以前から行きたかった。東沢沿いの一般ルートでのピストン歩きは避けたい。さりとて他の山を含めての歩きとなるときつくなる。地図を見ると、菰釣山の西のブナノ丸に至る北尾根(正確には途中までは北東尾根というべきか)が迷うこともなく一本尾根で登れそうなので、それを利用しようと思っていた。だから「北尾根」としたが、後でネットで調べると、ここを歩いている方もそれなりにいるようだった。その中に「サガセ西沢左岸尾根」という表記があったというわけだ。

この尾根を登るにあたり、山梨の山に精通されているノラさんに照会させていただくと、どうも、このブナノ丸北尾根を末端から登られたことはないようで、ご心身の記録として西側から前ノ岳(1229.3m三角点)を経由してブナノ丸に至った記事を紹介していただいた。それを拝見し、それも候補かなと思ったりもした。以前はキャンプ場からの登山道もあったらしい。ただ、これでは基本がピストンになるようで、それだけは避けたく、起点から南西→南に向かうルートにこだわってしまった。実は利用することもないだろうが、甲相国境尾根上にある避難小屋というのも見ておきたかった。そうすれば、一般コースも加えた周回歩きになる。

圏央道は混んでいた。平日だからか大型車が多い。大型どうしの追い越しがスピードダウンにつながり、時速60kmになることもあり、鳥ノ胸山の時よりも家を30分早く出たのに道の駅どうしへの到着は10分の短縮でしかなかった。今回もまた、ナビには往路は相模湖東IC、帰路は相模原ICを指定された。距離はどうか調べなかったが、道路の乗り換えが相模原の方が少なくて済む。逆らわずに相模湖東で下りた。どうせ、あのカーブ続きの国道413号線を走ることになるのは同じだ。

(富士山の頭を見て。今のところはまずまず)

(キャンプ場は直進。ここを右に曲がると)

(作業道の入口。ここを入った)

事前にストリートビューを見ると、取り付き尾根の方向に車道から林道というか作業道が分岐していたので、それを使って、適当なところから尾根に乗るつもりでいる。一部、鳥ノ胸山からの帰路で歩いた道と重複している。今日は軽アイゼンはやめにしてチェンスパにした。上は残雪が多いかもしれない。まして、今日からは数日、気温も高くなるようだ。いずれを選んでも、凍結していない限り効果は同じだろう。かさばらない方がいい。

歩いて行くと、右手に富士山の頭が見えた。この時点では青空で、霞んでなくてほっとし、菰釣山からの絶景を期待した。間もなく鳥ノ胸山に向かう道に右から寂しい車道が合流する。その道に移ると、ストリートビューで確認した作業道の入口が左手にあった。

山そのものがカンバ系の樹も混じってはいるが、基本は一面の杉の植林帯だった。この先でも植林帯にぶつかることは何か所かあるが、すべてが杉で、ヒノキを見かけることはなかった。この時期、花粉症の方はこの尾根を登るのはきついかもしれない。幸いにも自分は抵抗力やら免疫力が落ちつつあるが、花粉症にはまだ縁がない。花粉症の方は、今は歩かない方が無難な尾根だろう。

(ここから取り付いた)

(急で歩きづらい斜面)

(尾根型になった。まだ杉の植林)

(そのうちに自然林の尾根になった。傾斜は緩い)

作業道は曲がりながら続く。どこに続いているのかわからないので、早々に適当なところから這い上がる。まだ尾根型にはなっていない広い斜面だ。登るに連れて勾配はきつくなり、まして、下に杉の枝やら葉が堆積しているので歩きづらい。ストックを出す。たまに踏み跡らしきものを見かける。仕事道かケモノ道かもしれず、追うことはしなかった。あくまでも直登。いずれにしても糾合された一本尾根になるはずだ。何度も立ち休みをした。この、ブナノ丸への尾根だが、きついところが二か所あった。今の登りが最初のところだ。

広い斜面は次第に狭まり、こんもりした明瞭な尾根型になった。ここまで長い登りだったような気がしたが、せいぜい15分程度のものだったらしい。幾分、勾配は緩くなり、尾根上は杉の植林にカラマツが混じるようになり、やがて自然林の尾根になった。左斜面は植林が続いていたが、それもやがて消えた。

(左手に。名前のある山かと思うが)

(決して狭まった尾根ではないが、右手は崩れ落ちている)

(明るいのに視界はよくないが、気分良く歩いて行ける)

進行方向左手前遠くにピークが見えた。その時はあれが菰釣山かなと思ったが、後で考えると、北尾根を歩いている分には菰釣山は見えず、何ともいえないが、甲相国境尾根のもっと東側の山のようで、いまだに特定できないでいる。

緩い尾根歩きが続く。左右は落ち込んで、斜面崩壊しているところもあるが、尾根そのものは広いので、そういうのを見ない限りは平穏に歩いて行ける。見上げると、晴れ空ではあるものの、いくらか白くなってきている。この時期だし、先日のような鳥ノ胸山からのようにすっきりした富士山は拝めないかもしれない。それならそれで仕方もあるまい。目を下に向けると、シカの糞が結構落ちている。さっきからケモノの気配はない。明らかにクマではないが、中ぶりの糞の塊りも目に付く。しかしながら静かな尾根だ。鳥も鳴いていない。

(前面がぽっかり開けて)

(三角点)

(東に下って行く踏み跡)

(見えるのはこの程度)

前方に平地がぽかりと現れた。もしかしてあそこが1055.7m三角点ではないのかと思ったが、やはりそうだった。ここに至って、人が歩いたらしき明瞭な踏み跡を目にした。ここの三角点は平地にはあるもののピークではない。だからなのか、山名はない。基準点名は「三ヶ瀬」になっている。『山と高原地図』にここの三角点表示はない。四等だからなのだろう。ここは周囲のスズタケが叩くとすぐに折れるほどに弱体化していて、開けてはいるものの眺望はない。せいぜい、右下に街並みが覗けるくらいだ。ここで三角点の先、つまり地図上の東側になるが、そちらの尾根の方から踏み跡が上がってきているのが気になった。尾根通しだとすれば、キャンプ場あたりから登って来るようだが、帰路で確認したところ、そちらから登れそうな目立った場所には気づかなかった。ここで地図を見ていておかしなことに気づいた。この1055.7m三角点、立ち寄りはしていないがさらに先にある1229.3m三角点、そして菰釣山南の1347.9m三角点ともにピーク状のところにはない。何か意味なり訳でもあるのだろうか。珍しくもないことだが、ここはそれが集中している。

さっきとは違う山が枝越しに見えた。あれは何山だろう。足尾界隈なら適当ながらも何山だろうと見当はつけられるが、このエリアはまったくわからない、左手に見えるから鳥ノ胸山かなと思ったりする。ずっとそうだったが、どうも、この尾根歩き、自分の方向感覚の至らなさなのか、山座固定ができない状態が続いている。

(1084m標高点・高指。ただの杉植林ピーク)

(参考まで。昭和60年版『山と高原地図』でのこのあたり。ここで気づいた。「三ヶ瀬」には「さがせ」のふりがなが付いている)

1084m標高点はすぐそこだ。三角点から見るとこじんまりした小ピーク。雑木のピークかと思っていたら太い杉にカラマツが混じり、小広くなっている。その分、薄暗い。地理院地図には素っ気なく標高点表示のみだが、昭和60年版の『山と高原地図・丹沢』には、登山コースの記載こそないが、ここの1084mに「高指」と記されている。平地をあちこち回ったが、高指の山名板はなかった。

地図を改めて見る。尾根の取り付きからブナノ丸まではまだ1/4の行程しか済んでいない。それにほぼ一時間費やしていた。これでいくと、ブナノ丸まではもう3時間かかることになる。ブナノ丸は経由地でしかなく、菰釣山が最終目的地だ。さらに30分はかかるだろう。ここからブナノ丸までの単純標高差は250m。取り付きからここまでは330m登った。距離は長いが、標高差はここまで未満になる。等高線を確認すると、この先、ずっと緩い状態で、西からの1229.3m三角点経由の尾根と合流する標高1340m付近の下で等高線は若干狭くなる。その間に上り下りもある。予測は難しいが、ブナノ丸には遅くとも11時半には着きたい。ということはあと2時間ということになる。空はさらに白っぽくなっている。急ぎ足とはいっても年寄りには無理がきかないし、今でこそ雪に手間取ることはないが、いずれは残雪と、湿ったズルズル登りになるはず。簡単に2時間で登れるとは思えない。

(「横浜市」とある)

(御料局)

杉林が復活する。「横浜市」と彫られた道標があった。何を意味しているのかはわからない。「六」ともある。続いて「御料局測点」(この「点」の字は旧字体の「點」ではなく、「占」の下が「大」の略字になっていて、パソコン文字では表現できなかった。略字では皇室に対して失礼ではないのかなと思ったりしたが)標石があった。標石には「乙第四種號」らしき文字が見える。この辺は皇室御用達の山だったのだろう。ノラさんの記事にも、西側にはそんな標石が結構あったようだ。

(スズタケが壊滅したからか、歩くハイカーも珍しいのに道状になっている)

(この尾根の特徴は、視界が悪いこと。周囲に顕著なピークがないからだろう。だから小ピークの特定もできない。この時はブナノ丸と菰釣山かと思っている)

(高野山とのこと)

(標石を随分と目にするようになる。何の標石なのか漢数字しか記されていないので不明)

標石探しをしているわけでもなく、なだらかな登りながも気持ちはあせっている。そんなところで正面左寄りに二つのピークが見えた。特定はできないが、おそらく右はブナノ丸で左が菰釣山だろうか。まだ遠い。9時40分。ブナノ丸がまだ先に見えるのでは11時半ブナノ丸到着はやはりきつい。あせるのは他でもない。晴れているのに空がどんどん白んでいっているからだ。

ようやく半分近くまで来た。1130m標高あたりの小ピーク。ここは「高野山」と言われているらしい。ただの杉の植林がまばらな平地。山名板なんぞはここにもない。ここから南西向き基調が一旦南下してまた南西向きになる。尾根選びに迷うところはまったくない。上に向かう尾根筋を歩けばいいだけだ。ただ、ここからの南下が30mほどで、鞍部からブナノ丸までは上り一辺倒になっている。等高線の幅は狭くはないが、鳥ノ胸山の例があるから、安心するわけにもいかない。

(ここの歩きはこの尾根での最高スポットだったかも。左方向に歩いて行く)

(手前に前ノ岳のある尾根。後ろに見える山は御正体山。それくらいはわかる)

緩く広い尾根歩きは続く。正面に右から続く高い尾根が見えてくる。おそらく、あれがノラさんが歩かれた前ノ岳(1229.3m三角点)のある尾根だろう。その先に隔てて見えるピークは御正体山かと思う。大月側から見る富士山はどうしても三ッ峠山が入り込むが、道志からの富士山は御正体山がそれに代わる。ここで余計なことだが、道志村と都留市境の山は西丹沢エリアに含まれている。これにはどうも違和感がある。丹沢とは違う道志山塊ではいけないのだろうか。

(残雪が目立ってきた)

(窪みのあるトラバースを行けばいいのに)

(見下ろして。無理にこんなところを登って来た)

下って登る。傾斜はきつくなる。案の定だ。この辺から残雪歩きも避けられなくなり、チェンスパとスパッツを装着する。雪そのものはすでに湿っていて、深さもせいぜい足首程度だ。雪上にはトレースもしっかりあり、上り下りの足向きからして4人分くらいだろうか。ここ数日のものだろう。窪み状になっている。

予想通りに急斜面になった。ここが二つ目のきついところだった。ただ、第一も含め、鳥ノ胸山の長い激斜登りでないだけでも助かった。トレースは巻きながら登り上げていた。ここでだれもいないのに意固地になって直登してみた。四つん這いになり、立木を頼りにした。登り切るとトラバース登りのトレースが目に入り、結局はその後を追う。余計なことをして体力を消耗している。

ここの急登りの標高差は50mもあったかどうかで、北尾根で自分につらく感じたのは二か所としたが、敢えて回数として出すまでもないことかと思う。こんなことを記したのは、帰路で一般コースを下りながら、ここを上りに使うのは嫌だなと思ったからで、むしろ、この北尾根を上りに使った方が楽かもしれない。

(前ノ岳からの尾根との合流点)

(標識があった。逆さになっているのかと思ったがそうではなかった)

がむしゃらな登りをして傾斜がゆるくなると平地に出た。周囲は相変わらずの杉の植林帯だ。ここが1229.3m・前ノ岳経由の尾根からの合流点になる。読みづらい標識が置かれ、左に「東海自然歩道30分」、右に「スカイバレーキャンプ場50分」と記されているようだ。今、10時50分過ぎ。そのまま30分で行ければ東海自然歩道=ブナノ丸到着は11時20分。予定では、ここで前の岳の三角点を確認してもいいかなと思っていたが、違う方向に50m下り、50m登り返して体力を浪費するわけにもいかず、ここはパスした。三角点を確認したところで、前述のように前ノ岳とはいってもピークになっているわけでもなく、富士山も見えはしまい。

(ブナノ丸への上り)

(右手に富士山。すっきりしていない)

(ブナノ丸)

(ブナノ丸の標識。標識の裏方向から登って来た。甲相国境尾根・東海自然歩道に合流)

ネットの情報では、合流点からは明瞭な道になっているとのことだったが、そうでもなかった。さりとて尾根を間違えたり、迷うこともなくブナノ丸に到着。標識があって、菰釣山までは0.7kmとある。11時20分。予定が11時半だったからいくらか早く登り着いた。標識どおりに30分。ここから富士山は見えないが、上空はやはり白くなっている。せっかく休暇をとってまで来たのに残念としかいいようがない。こうなったら空色が戻ることはあるまい。真っ青富士山の期待は消えた。考えれば、これからしばらくは霞のかかった空模様が多くなり、青空続きになる頃は、富士山の雪も融け出し、いくら富士山好きでも、自分には雪なし富士では趣向も薄れてしまう。

ここのブナノ丸の標識には「東海自然歩道」と記されている。これはあくまでも広義であって、狭義には甲州と相模の国境は「甲相国境尾根」というらしい。東海自然歩道となると、東京と大阪を結ぶようで、京都で上がりの五十三次よりも長い。

(あれが菰釣山かと思った)

(稜線上にも標石が続く。これには文字があったようだが読めなかった)

(菰釣山へ)

(あれかと思った)

(階段もあったし)

(まだ先があり)

(あれだろう)

(さっきよりも視界が白くなった)

(またじらされて)

(ようやく山頂)

(山名板)

(ソーラーパネル)

ブナノ丸から先に続くピークが見えた。おそらくあれが菰釣山だろうと思ったが、それは甘かった。たどり着いたピークの先にまだピークがあり、それかと思ったら次のピークがある。ブナノ丸からは一番目のピークしか見えていなかった。その間、尾根伝いに標石が随分と置かれていたが、文字も読み取れず、ただの県境標石だったのかもしれない。たまに右手に枝越しですっきりしない富士山は見えた。期待はすでになかったが、山頂の雪と空の色が同化していて、残念でしたで終わるのは確実だ。菰釣山に向かって歩きながら、菰釣山の先に中ノ丸というピークがあり、そこからも富士山がきれいに見えるらしく、城ヶ尾山までは無理としても、中ノ丸から少し戻ったあたりの尾根から下る予定でいたのだが、これではわざわざ中ノ丸まで行くまでもないだろうと、安全というか、確実な一般コースで下ることにした。霞んだ富士山をしつこく追い求めても仕方がない。

(何とも惜しいですなぁ)

(少し引いて。左下は山中湖)

(山頂の添え物を入れると)

菰釣山山頂。だれもいない。なぜか無粋な太陽光パネルがある。そんなことはどうでもいいが、ここからの富士山はやはりロケーションとしては期待どおりだった。山頂の添え物は入れることも消すことも自在に調整可能だ。ここからの富士山撮影は山中湖を入れるのがベストだろう。しつこいが、富士山そのものはかすみかけてすっきりはしないが、山中湖だけは見えている。何とも残念だ。絞り調整可能なバカチョンカメラをいろいろ調整しても青空にはならない。ため息が出た。また来ることはあるまい。

そんなカスミ富士でも、ここまでの行程の満足感はある。道の駅から3時間半はかかっている。これが普通なのか遅いのか、おそらくはノロ歩きに決まってはいるが、北尾根から登ったこと自体に満足している。久しぶりのコースなしの歩きだったし。ただ、マニアックやらバリエーションといったものはまったくなかった。それが証拠にコンパス不要の迷うところはない一本尾根だった。下り使用なら少しは尾根ミスはあるだろう。

一服吸って、菓子パンを食べる。カスミ富士は何とも風情はない。もう一服。下りは一般道にしてしまったから、気持ちの余裕もできて、せいぜい、南にあるらしき三角点を確認に行くことにする。20mほどの下りに過ぎない。山頂は山梨と神奈川の県境。三角点位置は神奈川になる。

(三角点を見に行く)

(三角点標石)

この三角点だが、探せなかったとか、元からないなどといった乱暴な書き方をした記事を見たことはあるが、三角点標石はすんなりと見つかった。おそらく、今の時期だから簡単に見つけられたことであって、緑が濃い時には、見つけ出しに手間取るかもしれない。三角点位置からの展望はない。気にならなきゃ、わざわざ足を運ぶ必要はあるまい。

山頂に戻ると、沢ルート側からオッサンが登って来ていて、直下で息を整えている。山頂に着いたところで話をすると、沢沿いはやはり雪が深くぬかるんでいるようなことを言っている。こちらはブナノ丸の北尾根から登って来たと話すと、どうもぴんとこないようで、自らの地図を取り出したはいいが、その地図はコピーで、北尾根部分側は切れていたが、ブナノ丸だけは残っていたので、指なぞりで教えるとようやく納得したようだった。北尾根ではなさそうだが、甲相国境尾根の東側から歩いて来た方と行き会ったとのこと。自分一人だけと思っていたが、この先を歩いている人がいるようだ。

(これがアップでの限度。山頂ドアップは撮っても敢えて出さない)

(ラスト。ため息を出して終わり)

下る。菰釣山の山頂には三角点を見に行ったりで、だらだらと一時間近くいた。中ノ丸で改めて富士山見物をする用事はなくなったから、つい長居をしてしまった。菓子パンは一個無理に食べたが、いつもならポットの湯でスープでも飲むのに食欲はまったくなかった。長い北尾根で少しは疲れたようだ。それでも、山頂でセルフ撮りした自分の顔は後で見るとニコニコ満足な顔で写っていた。

(下る。雪融け直後でぬかるむ)

(凍結やら)

(踏み抜きも)

(菰釣避難小屋。ここにトイレはありません。念のため)

(小屋の中。ここで一人で酒を飲みながら過ごしたら最高だろう)

しばらくは緩い斜面も次第に急になり、ここは結構なハイカーが歩いた気配はあるが、ところどころに踏み抜きがあった。融けかかってはいるが凍結しているところもあるので、足元に注意しながら下った。登山靴は布靴なのでかなり水気を帯びてきている。

15分ほどで避難小屋に到着。小屋は標高1200mあたりにあるから山頂からは180mほど下ったことになる。小屋は新しい感じで、だれもいないので中を覗いてみた。小ぎれいに整理されている。この甲相国境尾根(大室山~三国山)には、こんな避難小屋がいくつか設置されているらしく、避難小屋に泊まりながら稜線を歩くのもいいものだろうが、秀麗を眺めながら歩くというわけにはいかず、富士見スポットはさっきの菰釣山を含めてさほどにはないようだ。ここの小屋周辺には道標もいくつか置かれている。神奈川県設置と道志村設置のそれぞれがあるから、ちょっとうるさい。うるさいといえば、菰釣山の山頂にあった小型のソーラーパネル。富士山の撮影に邪魔にはならないからいいが、あれは少々興ざめだ。

避難小屋からすぐに道の駅に下るのかと思ったら、県境尾根をまだ東に行く。正面にピークが二つほど見えている。ブナ沢ノ頭と、奥が中ノ丸かと思うが、避難小屋からの単純標高差はブナ沢の頭が30m、中ノ丸は80mほどのものながら、やけに高く見える。地図を見ると、その間に起伏がいくつかあるようだし、しんどいかもしれない。

(ブナ沢乗越。神奈川県発行には道の駅への方向板が付いているのに、地元の道志村発行にはそれがない)

(急斜面だった)

(これがサガセ東沢ということになるか)

(巻き道は狭く、今日あたりはドロドロで歩きづらかった。沢を歩いている足跡がかなりあった)

左に道の駅どうしへの道を分ける。標識には「ブナ沢乗越」と記されている。冒頭の話に戻るが、下るのは三ヶ瀬川東沢という沢かと思っていたが、ブナ沢とも言うのだろうか。よくわからない。

ぬかるんだ道を下って行く。結構急だ。左下に沢が見えるようになると、日陰ゆえか残雪が続き、ここを歩く人は多いのだろうか、踏み抜き跡があちこちにある。コースは沢に入り込み、たまに沢から上がって巻き道になったりする。沢に水は流れていない。ここを下りながら、ここは上りに使いたくないなと思った。急なこともさることながら、今でこそ雪下に隠れてはいるが、沢歩き区間は石がゴロゴロしていて歩きづらかろう。沢から開放されてもその先の林道歩きが長い。むしろブナノ丸北尾根の方が歩きやすいと思う。ここで、無理してでも中ノ丸か、元気だったら城ヶ尾峠まで行って、そちらから下ればよかったかなと思った。

(増水時はこれを渡れということだろうか。まさかね)

(ここを抜けて)

(林道に出た)

(振り返って。菰釣山の山行記事に必ず出てくる写真。テープは見えるが、河原を歩くわけではなく、左の雑木側を歩くことになる)

ブナ沢乗越からは20分程度のものだったが、長く感じてきたあたりで傾斜が緩み、左からの沢と合流した。これが西沢だろう。下って植林帯を少し歩くと林道に出た。ここで沢に水が出てきた。もう林道歩きだろうと、チェンスパを外して沢水で洗い、スパッツも外して、ストックは収納した。靴はもうぐっしょりになっていて、中の靴下が濡れている感触がある。

(ゲートがある。この先にもいくつかある)

(こんな、森の看板がいくつかある。これは京王百貨店)

(長い林道歩き)

(下にコップがあったから水場なのだろう)

(別荘か本宅か知らないが、家屋が出てくる。車があったから住んでいるのだろう)

(土が落ちて根がむき出しになった杉の大木があちこちにあった。わかりやすい写真を撮ったのだが、それはボケてしまっていた)

沢沿いの林道歩き。車が入るのはきついだろうと思っていた道もやがて砂利道になり、知らぬ間に舗装道になった。頭は何も考えていないから道中が何とも長い。山頂で出会ったオッサンは車をキャンプ場に置いてきたと言っていたが、ピストン歩きならキャンプ場ではなくとも、その先まで行けるんじゃないかと思えどさにあらず。通行止めのゲートがいくつか置かれている。それもそのはずで、左側の植林の法面は崩れているところがいくつもあり、見上げると、樹の根がむき出しになっている。これでは何かがあれば、下から植林が崩れていっても不思議ではない。

(車はここまで入る。山頂のオッサンの車らしいのが置かれていたが、タイヤは泥だらけで、足の置き場もないような泥濘になっていた。ここから先がキャンプ場になるようだ)

(キャンプ場で)

(来る時は右から来て、ここから左に入って作業道だった)

(こうなると富士山は見えないに等しいが)

(アップにすればかろうじてシルエット)

(道の駅。今度はあちらも登ってみたい。鳥ノ胸山記事でも同じようなことを書いたか)

キャンプ場に入った。平日なのにテントを張っている人もいる。車を10台は見かけた。鳥ノ胸山の帰りと違って、雪はすっかり消えて道は泥濘ではなくなっている。

道の駅が近づく。果たして、富士山はもう隠れてしまっていた。陽は出ているから雲に隠れているわけではなかろう。

道の駅に到着。ここも平日なのにということになるが駐車場は混んでいる。厚手のヒートテックなんかを着てきたから上半身は汗をかいている。そういうこともあろうと、ザックの中には半そでの着替えを入れていたが、山中で着替えることはなく、ここで下着を取り替えた。

ここに来て空腹を覚えた。残りの菓子パンというのも何だし、店内で食べようかと入ったが、メニューは少なくて選びようがない。結局、一番安いかき揚げそばにしたが、それでも700円だった。かつて群馬都民の頃、二日に一食は常食にしていた早い、安い、うまいが売りの駅そば(正確には駅前そばか)が懐かしい。決まって天玉そば400円を食べていた。

次回の富士山見物はどこにしようか。道志村の国道南側が2回続いたから、北側という手もある。大月に転ずれば岩殿山ということになるが、もうここまでなったからには、桜とタイミングが合わせたいところだ。

(付録1。道の駅から鳥ノ胸山。前回の撮り直しになる。後ろに南峰が覗いている)

(付録2。スマホで撮った富士山)

(今回の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

https://73422uzawa.at.webry.info/202111/article_3.html

記事、拝見いたしました。なるほど、菰釣山の西側の甲相県境尾根には、そんな世界が広がっていましたか。

かなり以前、どこかの山だったかに行く途中で、山中湖から望むダイヤモンド富士を見たことはありますが、もろに眺めるのはどうも…といった感じがし、どうしても見下ろす山中湖と正面の富士山をセットにして眺めたいと思っておりました。河口湖もいいですがね。つまりは、どこでも湖を含めればいいだけのことですけど。

その高指山は山名だけは知っていましたが、冨士岬平も含めて2スポットから見られるというのもいいですね。いずれ行きたいと思います。

今回のコースですが、ノラさんのご照会記事を拝見し、やはり御料局測点探しが目的なのだろうなと思いましたが、やはりそうでしたか。私が歩いた側で、はっきりとそれと判読できる標石は一基だけでした。気をはらえばもっと確認できたかもしれませんね。標石そのものにはあまり関心はありませんが、文字の記された標石、御料局あたりには、貴重なものを見つけて得した気分になるものです。

菰釣山はいい山ですよと言うほどの山ではなく、むしろ地味な山かと思います。ただ、富士山見物が目的なら、眺めとしては、甲相県境尾根の中ではベストのうちかと思います。

道志の山が続きますね!

菰釣山はすごく遠い感じして、山名のみ知る山でした。富士山が綺麗に見える山とは知りませんでした。今回も2002年度版山と高原地図を見ながら読み進めました。2002年度版では東沢と西沢の分岐(道志の森キャンプ場)から茶色の破線道が高指へ登っていました。途中で見られた踏み跡がこの破線道の名残かもしれませんね。

杉林が多いとの事ですが、掲載の写真はいい感じの雑木林ですね。元気な頃なら早速「後追い」と思ったでしょが、今はそうもいきませんです。

道志の山も菜畑山を歩いたら、しばらく休みにしておきます。道志に向かう国道のカーブの連続が精神的に長く、道の駅に着く頃にはぐったりしてしまいます。

それよりも、大月の岩殿山の桜の見頃が気になっていましてね。毎日のようにネットでチェックしていますが、今週は予測がつきづらいようです。

ところで菰釣山。富士山がきれいに見える。しかも山中湖まで入る。それを知ったのは最近のことです。自分が行ったから余計にお薦めの山ですね。

2002年版に破線路が登っていますか。ご覧のように1985年版にはなく、2007版を見直すと、すでに消えています。ただ、どうなんですかね。私の歩いたルートの東側はずっと植林帯でしたから、あるいは薄暗い中を黙々と登る形になるような気がします。

菰釣山には東沢コースが一般的なようですが、それに比べたら、今回のルートの方が急なところが2か所あるものの、短区間で終わるし、開けてもいますから、静かで穏やかな山歩きを楽しめると思いますよ。