◎2022年2月19日(土)

子持山は32年前の3月に登っている。どういうルートで歩いたのか記憶にもないし写真も残っていない。ただ、その時は小野子三山に南側から登るつもりで出かけ、登山口への道がわからず、子持山に変更したとメモには残してあるから、おそらく、子持神社の方から登ったのかもしれない。今回は群馬県立ぐんま天文台の駐車場から子持山に向かったが、この天文台は1999年に出来ているようだし、32年前にNTTの電波塔がすでにあり、そのための林道が子持山山頂下を通っていたとしても、当時、安直なコースの歩きは極力避けていたから、ここは歩いていないと思う。

14日に天文台側から子持山に登った方のヤマレコ記事を拝見した。例年になく積雪は多いが、電波塔まではトレースあったとのこと。ただ、子持山山頂付近はワカン履きでもヒザから腰まで埋まるくらいの積雪量だったようだ。18日に降雪があり、前橋市内では6cm、桐生では8cmの積雪があったらしい。当然、子持山とて14日時点の積雪よりも増えているはず。林道歩きだから長靴歩きで大丈夫というわけにもいかず、車には、ワカン、スノーシュー、ワカンタイプの軽量スノーシュー(以下、「軽量シュー」とする。モンベル製ではあるが、今のモデル以前のタイプでちゃちな感じはする)の三種を積んだ。どれを選ぶかは現地に着いてから決める。赤城山や榛名富士では体調不良が加わり、苦痛が先行して雪山を満喫したといった気分からは程遠いものだった。体調が万全というわけでもないが、積雪が多い分、ましてハイカーが少なそうだし、少しは期待している。

(天文台駐車場)

(直進の舗装道は上の天文台に向かう。ここから右の林道に入る)

天文台の駐車場には職員さんの物らしき車以外になかった。駐車場の雪かきをしている姿が見える。これからして、どうも先行者がいないノートレースの悪い予感がする。軽量シューにした。スノーシューは購入直後は結構楽しんだが、ブランクが続いてバンドが劣化して切れ、修繕はしたものの、以来、あまり信用できず、いつも敢えてワカンにしているが、今回はワカンでは不安な感じもしたので軽量シューを選んだ。結果として山頂までは行っていないので何ともいえないが、自分の歩いた範囲内ではこの選択で良かったかもしれない。ただ、この軽量シュー、前部の上へのカーブは機能的だが、後ろの空きが大きく、歩き方が悪いとついストックが引っかかったり、バンドの靴への締めつけが弱いという難点がある。小型、軽量、かつ雪上の浮力を大きくするには相応にするしかなかったのだろう。9時57分出発。遅い時間の出発は先行者を期待していたからだ。思惑どおりにはいかなかったようだ。

天文台には駐車場から坂道の遊歩道が通っているが、天文台まで直通の車道も続いている。その車道を少し歩くと右手に林道のようなものが分岐し、ここに子持山への標識があった。林道は一般車でも入れるようだが、除雪はされていない。ここで「林道」と記したが、NTTが設置した電波塔への道だから、正確には「車が通れる作業道」ということになる。以下、便宜的に「林道」にする。雪の下で定かではないが、雪の浅いところでストックを突くと、その反応からしてずっとアスファルト道のようだった。しばらくはチェーンスパイクかツボ足のつもりでいたが、早々にこの場で軽量シューを履き、ストックを2本出した。どうせ、この先、雪は深くなるだろう。

(雪の窪みはあるがトレースなし。このあたりはまだ雪は深くなく、ツボ足でも無理すれば歩ける)

(ゲート)

(本格的に深くなる。もうツボ足ではかなりきつい)

(軽量シューでこのレベル。ワカン、軽量シューとしては快適な深さかもしれない。ツボ足なら進まない)

路面は見えずに次第に深くなる。とはいっても、この時点ではまだ靴が隠れるくらいで、トレースはないが、この積雪のままで行けるんじゃないかと思っていたら、30分ほど歩くとゲートがあり、このゲート、この先はNTT関係車両専用ということらしいが、ゲートの前に駐車場はなく、せいぜい軽自動車を縦に2台置けるくらいのもの。広場にはなっていない。問題はゲートの先で、一気に雪がヒザレベルになった。

やはりノートレース。かろうじて窪みはあった。おそらく14日のヤマレコ氏もしくはその後に歩いた方のものとは思うが、頼れそうにもない窪みを辿ってもズブズブでさっぱり先に進まない。こりゃ厄介だなと、早々に引き上げを考えた。決断は早い方がいい。だが、いくら何でも雪の林道歩きで敗退では一人歩きでも沽券に関わり、せいぜい一時間くらいは歩きたい。まして、林道にはこれ見よがしなガードレールが続き、そこらの林道とは違って、一般の車道を歩いているのと同じで、これがまた気分を悪くする。我慢して歩き続ける。

(きれいな雪景色が続く。これが林道歩きでなかったらなぁと思う)

一時間を過ぎても、何だか踏ん切りがつかない。先々で、あそこから引き返しと思っても、なまじまだ歩けるから、つい先へと行ってしまう。これではきりがなく、時間もかかり、山頂に登るのはすでにあきらめているのだから、最終的に、地図を見て、林道が北から南に向かうターニングポイントで引き返すことにした。おそらく、矛盾した話だが、ノートレースのズブズブ歩きが楽しいとはいわずとも、少なからず苦痛ではなかった。迷いようのない林道歩きだし、ところによってはヒザ越えになるラッセルもどきの歩きにはたいした抵抗もなかった。追い抜かれる心配もまったくない。ただ、徐々に太腿の痛みを感じるようになっていた。パンパンになるのは時間の問題のようだ。

(最終目的スポットにしていたターニングポイント。林道はここから右に曲がって行く。その奥に見える尾根に上がることになる)

(こんなテープが見えたからだ)

(小尾根の様子)

(何日か前の人間の足跡のようだ)

(「登り切る」というほどでもないが、上がりきったところが1039mだろう)

ターニングポイントに着く。11時22分。1時間20分歩いたからもういいか。太腿もそろそろ限界だ。ガードレールに腰かけてタバコを吸う。窪みはまだ林道の先へと続いている。ふと、カーブの左手に青と赤のテープが2本、目に入った。そちらに窪みはない。地図を見ると、ここから小尾根が続いていて、1039m標高点に達するようだ。1039mでは北からの実線路にぶつかる。持参地図の北側は切れているから、どこから続いているのかはわからない。雪がない時には、おそらく、ここから明瞭な踏み跡が続いているのだろうか。ここで、林道から離れて歩いてみたくなった。深雪で進めないようなら、適当なところから林道に下るか戻ればいい。

尾根に上がると、樹林帯に入ったためか、積雪もヒザ下になり、むしろ歩きやすくなった。テープはすぐに消えたが、間もなく窪みが目に入ると、テープも復活した。この窪みはケモノのものかと思ったが、どうも人間のようだ。歩幅的に窪みに合わせて歩くのが無理ではなかったからだ。

(1039m標高点付近に到着)

(左をついさっき歩いたような足跡が通っていた)

(小峠というところに下るコースらしい)

尾根の平らな部分が先に見えてきた。地図をみると、そこが1039m標高点らしく、北側からの実線路に合流するはずだ。その先は尾根通しで、いずれはさっきまで歩いていた林道に合流する。合流したところで引き返してもいいだろう。さっきまでの林道歩き、道が露出していたり、雪もくるぶし程度だったら飽きもしたろうが、そうでもなく、ところによってはヒザ越えの雪もあったので、ラッセルとはいかずともモドキの体験をしてそれなりに楽しかった。これもノートレースだったからのこと。それ以上に、こうして林道から離れ、尾根伝いに歩く方が気分的にはもっと良かった。32年前に山頂には登っているし、こだわることもあるまいといった思いもあるから気楽になれたのだろう。

まさかと思った。正直のところガックリきた。ツボ足歩きの跡があった。明らかに今日、さっきまでのもので、北側の方に下っている。よく見ると、同じ足型が上り方面にも残っているから、ピストン歩きをしたのだろう。靴型の跡はどうも登山靴ではなく長靴のようだ。ということは、ハンターだろうか。ここまで鳥獣保護区の看板は見かけなかった。いくつか疑問はある。林道歩きをしていて、雪上にウサギの跡を見かけはしたが、他の四つ足の跡は見なかった。シカやらイノシシといった獲物はいないようだ。鳥も見ていない。ましてハンターなら登山道を歩くだろうか。普通は踏み外してあちこち歩きまわるのではないのか。犬の足跡もない。最後まで疑問は疑問のままで、結局、電波塔巡視の役割を任せられた地元の方ではないのかと想像した。これは先の折り返し地点でそう思ったことだが、後で考えれば、巡視員なら、歩き苦労はせずに林道をスノーモビルで行くのではないのか。現に、帰路の林道で、テクテクと歩くよりもスキーで下った方が効率的でより楽しいだろうと思ったほどだったし。

(往復分のトレースを追う。やはりラッセル泥棒、トレース泥棒は楽だ)

(標識もしっかりとある。山頂1.1kmは短すぎる表記かと思う)

(感じからして、正面の小高いピークが子持山だろう)

(この足型はスパ長だろうか)

(無雪期なら迷いようもない。後で調べると、子持山への小峠コースは緩やかで整備され、静かな歩きを楽しめるらしい)

この新しいトレースがあったためにこの先は助かったことは確かだ。ちなみに、1039m標高点の先からは標識やら看板が出てくる。それによれば、北側は「小峠」というところから登ってくる実線のようだ。

足跡は往復の一人分。その程度のトレースでも林道歩きに比べて格段に歩きやすくなった。積雪は30~40cmくらいのもので林道と同じくらいだが、ズブズブのラッセルもどきはない。さりとて長靴往復のトレースだから、幅は狭いので少しは楽といったもの。この時点で、このトレースを追って子持山山頂まで行けるかなと思ったりもしていた。

(ここを抜けると)

(NTT林道に出てしまった。林道は右に曲がって電波塔。子持山は直進になる)

(子持山方面にはトレースどころか窪みもなかった。樹林帯が続きそうだから、コースから逸脱しない限りワカンでの踏み抜きはないような気がする。あくまでもここから見える範囲でのこと)

(ここで休む)

雪山歩きの楽しい気分はさほどに続かず、樹林帯を抜けると林道に出てしまった。12時18分。山道を歩いたのは45分。ここの林道から子持山に向かうコースは離れる。普通は、林道をそのまま電波塔に向かい、そこから子持山に登って、ここに下るか、その逆歩きをするようだが、子持山側に長靴跡はなく、窪みすらない。長靴跡は電波塔に向かって往復している。だから、巡視員ではないのかと思ったわけだ。いずれにせよ、ここからまだ標高200mも登る子持山山頂に用はない。想定外の積雪量にかなり体力を費やしていた。たまたま雪が積もらずにアスファルトが露出しているところがあり、そこにシートを敷いて座り込んだ。直に座るには冷た過ぎた。これで今日はフィニッシュ。出発から2時間20分。山頂を目指せば、この雪ではおそらく往復で+2時間だろう。

(かろうじて見えた上越の山々。山頂まで行けば抜群の景色だろう)

菓子パンとチョコレートを食べ、スープを飲んだ。山頂に向かえない理由をいろいろ考えてみたが適当なのがない。筋肉痛では弱い。午後から天気は崩れるはずだが太陽は曇り空の中にも存在感を出して見えている。せめて林道歩きで電波塔まで行こうかと思ったりもしたが、まったく意味のないこと。子持山の山頂に直登するのはしんどそうだ。楽しんだからもういいかで、結局は下る。悩むことはなかった。林道歩き開始直後に登頂は断念していたし、それからすれば、ここまで来られただけでも上出来だ。

(天文台登山口に向けて林道を下る)

(電波塔が見える)

(この辺の雪は深い。水気がないだけマシ)

(ようやく辿り着いたターニングポイント)

12時40分。未練もなく下る。雪遊びは楽しんだ。その楽しみのしっぺ返しになったのか、林道下りはしんどかった。ずっと林道に残っている窪みを辿るのではあるが、この辺の積雪は下よりもかなり多くなっていて、ヒザ越えが普通になった。よほどに戻って、小峠方面に下る自分のトレースに復帰しようかなと思ったほどだが、ここは試練とばかりに下る。早いとこ、自分のトレースに合流したい。それがGPSを見ると合流点はまだまだ遠い。下りなのに立ち休みは100m間隔から50mになって、20mになった。とにかく足が重い。それほどに尾根に逃げた部分の林道区間の雪は深かった。ようやく自分のトレースにぶつかった。1時27分。もう、後は自分のトレースの上を歩けばよいから、雪を漕ぐこともなく、いくらか楽だろう。またガードレールに腰かけて一服。さっきまで曇りかけだった空もまた陽が出てきた。

(一人分のトレースも)

(往復になると二人分になる)

(「通信ポイント」の標識)

13時34分下る。やはり、自分の残したトレースに沿って歩けるから楽だ。振り返れば往復分のトレースがくっきり、深く残り、長靴でも歩けそうだ。これを残したままに去るのももったいないような気がしないでもない。どうせ、明日になればただの窪みになる。

立ち休みの間隔が延びてきた。時たまに振り返っては我がトレースを見ているだけでも満足で、後続者がいたとしたら、「楽でしたでしょう」と皮肉の一声でもかけたくなるはず。

<通信ポイント>と記された手書きの標識があった。往路で気になっていた。これは「携帯電話が通じます」ということだろうかと携帯を出してみたが、電波受けの柱は一本も立っていなかった。そういうことではないらしい。電波塔がらみの連絡スポットなのかとは思うが。

(ゲートに戻る)

(右から車道が合流して終わり)

(今日の足。山頂まで行かなかったのだからワカンでもよかったか)

(駐車場へ)

(展望台見学は群馬県民限定)

(駐車場。この時期に天文台に来る方はよほどの物好きかもしれない。それよりも、入場が15時30分まででは、星空も見られまい。何を目的にした天文台なのやら)

(遊歩道は寒そうだったので天文台はやめた)

ゲートに着いた。14時7分。下りでも1時間半近く歩いている。ここまで来れば終点も間もないが、今さらにしてもっと歩きたかったなぁなんて気まぐれな思いも出てくる。

林道入口に出たところで軽量シューを外し、スパッツも脱いだ。この先の車道はすでに雪が融けかけている。出発時は滑って危うく転倒しそうになっていた。駐車場到着14時26分。4時間半の歩き。雪がなかったらおそらく山頂を往復して帰路に就いている頃だろう。

今はコロナ禍で天文台見学も群馬県民限定になっていて、せっかくだし見学するのも普通だろうが、あいにくそちら方面への関心は疎く、その気になれない。無理に足を向けようとしたが、遊歩道の登り坂は日陰で寒々としていたので結局はやめた。背中にかなり汗をかいてもいたし。

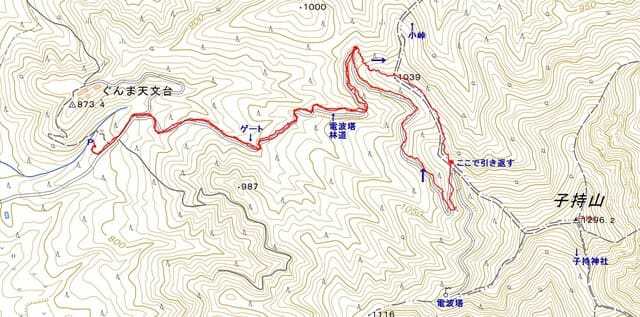

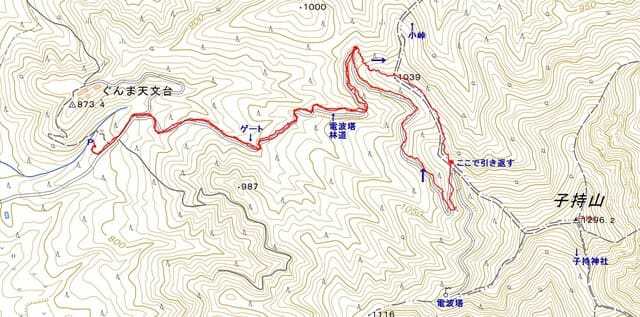

(今回の歩き。お見せするほどのものではないが)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

子持山は32年前の3月に登っている。どういうルートで歩いたのか記憶にもないし写真も残っていない。ただ、その時は小野子三山に南側から登るつもりで出かけ、登山口への道がわからず、子持山に変更したとメモには残してあるから、おそらく、子持神社の方から登ったのかもしれない。今回は群馬県立ぐんま天文台の駐車場から子持山に向かったが、この天文台は1999年に出来ているようだし、32年前にNTTの電波塔がすでにあり、そのための林道が子持山山頂下を通っていたとしても、当時、安直なコースの歩きは極力避けていたから、ここは歩いていないと思う。

14日に天文台側から子持山に登った方のヤマレコ記事を拝見した。例年になく積雪は多いが、電波塔まではトレースあったとのこと。ただ、子持山山頂付近はワカン履きでもヒザから腰まで埋まるくらいの積雪量だったようだ。18日に降雪があり、前橋市内では6cm、桐生では8cmの積雪があったらしい。当然、子持山とて14日時点の積雪よりも増えているはず。林道歩きだから長靴歩きで大丈夫というわけにもいかず、車には、ワカン、スノーシュー、ワカンタイプの軽量スノーシュー(以下、「軽量シュー」とする。モンベル製ではあるが、今のモデル以前のタイプでちゃちな感じはする)の三種を積んだ。どれを選ぶかは現地に着いてから決める。赤城山や榛名富士では体調不良が加わり、苦痛が先行して雪山を満喫したといった気分からは程遠いものだった。体調が万全というわけでもないが、積雪が多い分、ましてハイカーが少なそうだし、少しは期待している。

(天文台駐車場)

(直進の舗装道は上の天文台に向かう。ここから右の林道に入る)

天文台の駐車場には職員さんの物らしき車以外になかった。駐車場の雪かきをしている姿が見える。これからして、どうも先行者がいないノートレースの悪い予感がする。軽量シューにした。スノーシューは購入直後は結構楽しんだが、ブランクが続いてバンドが劣化して切れ、修繕はしたものの、以来、あまり信用できず、いつも敢えてワカンにしているが、今回はワカンでは不安な感じもしたので軽量シューを選んだ。結果として山頂までは行っていないので何ともいえないが、自分の歩いた範囲内ではこの選択で良かったかもしれない。ただ、この軽量シュー、前部の上へのカーブは機能的だが、後ろの空きが大きく、歩き方が悪いとついストックが引っかかったり、バンドの靴への締めつけが弱いという難点がある。小型、軽量、かつ雪上の浮力を大きくするには相応にするしかなかったのだろう。9時57分出発。遅い時間の出発は先行者を期待していたからだ。思惑どおりにはいかなかったようだ。

天文台には駐車場から坂道の遊歩道が通っているが、天文台まで直通の車道も続いている。その車道を少し歩くと右手に林道のようなものが分岐し、ここに子持山への標識があった。林道は一般車でも入れるようだが、除雪はされていない。ここで「林道」と記したが、NTTが設置した電波塔への道だから、正確には「車が通れる作業道」ということになる。以下、便宜的に「林道」にする。雪の下で定かではないが、雪の浅いところでストックを突くと、その反応からしてずっとアスファルト道のようだった。しばらくはチェーンスパイクかツボ足のつもりでいたが、早々にこの場で軽量シューを履き、ストックを2本出した。どうせ、この先、雪は深くなるだろう。

(雪の窪みはあるがトレースなし。このあたりはまだ雪は深くなく、ツボ足でも無理すれば歩ける)

(ゲート)

(本格的に深くなる。もうツボ足ではかなりきつい)

(軽量シューでこのレベル。ワカン、軽量シューとしては快適な深さかもしれない。ツボ足なら進まない)

路面は見えずに次第に深くなる。とはいっても、この時点ではまだ靴が隠れるくらいで、トレースはないが、この積雪のままで行けるんじゃないかと思っていたら、30分ほど歩くとゲートがあり、このゲート、この先はNTT関係車両専用ということらしいが、ゲートの前に駐車場はなく、せいぜい軽自動車を縦に2台置けるくらいのもの。広場にはなっていない。問題はゲートの先で、一気に雪がヒザレベルになった。

やはりノートレース。かろうじて窪みはあった。おそらく14日のヤマレコ氏もしくはその後に歩いた方のものとは思うが、頼れそうにもない窪みを辿ってもズブズブでさっぱり先に進まない。こりゃ厄介だなと、早々に引き上げを考えた。決断は早い方がいい。だが、いくら何でも雪の林道歩きで敗退では一人歩きでも沽券に関わり、せいぜい一時間くらいは歩きたい。まして、林道にはこれ見よがしなガードレールが続き、そこらの林道とは違って、一般の車道を歩いているのと同じで、これがまた気分を悪くする。我慢して歩き続ける。

(きれいな雪景色が続く。これが林道歩きでなかったらなぁと思う)

一時間を過ぎても、何だか踏ん切りがつかない。先々で、あそこから引き返しと思っても、なまじまだ歩けるから、つい先へと行ってしまう。これではきりがなく、時間もかかり、山頂に登るのはすでにあきらめているのだから、最終的に、地図を見て、林道が北から南に向かうターニングポイントで引き返すことにした。おそらく、矛盾した話だが、ノートレースのズブズブ歩きが楽しいとはいわずとも、少なからず苦痛ではなかった。迷いようのない林道歩きだし、ところによってはヒザ越えになるラッセルもどきの歩きにはたいした抵抗もなかった。追い抜かれる心配もまったくない。ただ、徐々に太腿の痛みを感じるようになっていた。パンパンになるのは時間の問題のようだ。

(最終目的スポットにしていたターニングポイント。林道はここから右に曲がって行く。その奥に見える尾根に上がることになる)

(こんなテープが見えたからだ)

(小尾根の様子)

(何日か前の人間の足跡のようだ)

(「登り切る」というほどでもないが、上がりきったところが1039mだろう)

ターニングポイントに着く。11時22分。1時間20分歩いたからもういいか。太腿もそろそろ限界だ。ガードレールに腰かけてタバコを吸う。窪みはまだ林道の先へと続いている。ふと、カーブの左手に青と赤のテープが2本、目に入った。そちらに窪みはない。地図を見ると、ここから小尾根が続いていて、1039m標高点に達するようだ。1039mでは北からの実線路にぶつかる。持参地図の北側は切れているから、どこから続いているのかはわからない。雪がない時には、おそらく、ここから明瞭な踏み跡が続いているのだろうか。ここで、林道から離れて歩いてみたくなった。深雪で進めないようなら、適当なところから林道に下るか戻ればいい。

尾根に上がると、樹林帯に入ったためか、積雪もヒザ下になり、むしろ歩きやすくなった。テープはすぐに消えたが、間もなく窪みが目に入ると、テープも復活した。この窪みはケモノのものかと思ったが、どうも人間のようだ。歩幅的に窪みに合わせて歩くのが無理ではなかったからだ。

(1039m標高点付近に到着)

(左をついさっき歩いたような足跡が通っていた)

(小峠というところに下るコースらしい)

尾根の平らな部分が先に見えてきた。地図をみると、そこが1039m標高点らしく、北側からの実線路に合流するはずだ。その先は尾根通しで、いずれはさっきまで歩いていた林道に合流する。合流したところで引き返してもいいだろう。さっきまでの林道歩き、道が露出していたり、雪もくるぶし程度だったら飽きもしたろうが、そうでもなく、ところによってはヒザ越えの雪もあったので、ラッセルとはいかずともモドキの体験をしてそれなりに楽しかった。これもノートレースだったからのこと。それ以上に、こうして林道から離れ、尾根伝いに歩く方が気分的にはもっと良かった。32年前に山頂には登っているし、こだわることもあるまいといった思いもあるから気楽になれたのだろう。

まさかと思った。正直のところガックリきた。ツボ足歩きの跡があった。明らかに今日、さっきまでのもので、北側の方に下っている。よく見ると、同じ足型が上り方面にも残っているから、ピストン歩きをしたのだろう。靴型の跡はどうも登山靴ではなく長靴のようだ。ということは、ハンターだろうか。ここまで鳥獣保護区の看板は見かけなかった。いくつか疑問はある。林道歩きをしていて、雪上にウサギの跡を見かけはしたが、他の四つ足の跡は見なかった。シカやらイノシシといった獲物はいないようだ。鳥も見ていない。ましてハンターなら登山道を歩くだろうか。普通は踏み外してあちこち歩きまわるのではないのか。犬の足跡もない。最後まで疑問は疑問のままで、結局、電波塔巡視の役割を任せられた地元の方ではないのかと想像した。これは先の折り返し地点でそう思ったことだが、後で考えれば、巡視員なら、歩き苦労はせずに林道をスノーモビルで行くのではないのか。現に、帰路の林道で、テクテクと歩くよりもスキーで下った方が効率的でより楽しいだろうと思ったほどだったし。

(往復分のトレースを追う。やはりラッセル泥棒、トレース泥棒は楽だ)

(標識もしっかりとある。山頂1.1kmは短すぎる表記かと思う)

(感じからして、正面の小高いピークが子持山だろう)

(この足型はスパ長だろうか)

(無雪期なら迷いようもない。後で調べると、子持山への小峠コースは緩やかで整備され、静かな歩きを楽しめるらしい)

この新しいトレースがあったためにこの先は助かったことは確かだ。ちなみに、1039m標高点の先からは標識やら看板が出てくる。それによれば、北側は「小峠」というところから登ってくる実線のようだ。

足跡は往復の一人分。その程度のトレースでも林道歩きに比べて格段に歩きやすくなった。積雪は30~40cmくらいのもので林道と同じくらいだが、ズブズブのラッセルもどきはない。さりとて長靴往復のトレースだから、幅は狭いので少しは楽といったもの。この時点で、このトレースを追って子持山山頂まで行けるかなと思ったりもしていた。

(ここを抜けると)

(NTT林道に出てしまった。林道は右に曲がって電波塔。子持山は直進になる)

(子持山方面にはトレースどころか窪みもなかった。樹林帯が続きそうだから、コースから逸脱しない限りワカンでの踏み抜きはないような気がする。あくまでもここから見える範囲でのこと)

(ここで休む)

雪山歩きの楽しい気分はさほどに続かず、樹林帯を抜けると林道に出てしまった。12時18分。山道を歩いたのは45分。ここの林道から子持山に向かうコースは離れる。普通は、林道をそのまま電波塔に向かい、そこから子持山に登って、ここに下るか、その逆歩きをするようだが、子持山側に長靴跡はなく、窪みすらない。長靴跡は電波塔に向かって往復している。だから、巡視員ではないのかと思ったわけだ。いずれにせよ、ここからまだ標高200mも登る子持山山頂に用はない。想定外の積雪量にかなり体力を費やしていた。たまたま雪が積もらずにアスファルトが露出しているところがあり、そこにシートを敷いて座り込んだ。直に座るには冷た過ぎた。これで今日はフィニッシュ。出発から2時間20分。山頂を目指せば、この雪ではおそらく往復で+2時間だろう。

(かろうじて見えた上越の山々。山頂まで行けば抜群の景色だろう)

菓子パンとチョコレートを食べ、スープを飲んだ。山頂に向かえない理由をいろいろ考えてみたが適当なのがない。筋肉痛では弱い。午後から天気は崩れるはずだが太陽は曇り空の中にも存在感を出して見えている。せめて林道歩きで電波塔まで行こうかと思ったりもしたが、まったく意味のないこと。子持山の山頂に直登するのはしんどそうだ。楽しんだからもういいかで、結局は下る。悩むことはなかった。林道歩き開始直後に登頂は断念していたし、それからすれば、ここまで来られただけでも上出来だ。

(天文台登山口に向けて林道を下る)

(電波塔が見える)

(この辺の雪は深い。水気がないだけマシ)

(ようやく辿り着いたターニングポイント)

12時40分。未練もなく下る。雪遊びは楽しんだ。その楽しみのしっぺ返しになったのか、林道下りはしんどかった。ずっと林道に残っている窪みを辿るのではあるが、この辺の積雪は下よりもかなり多くなっていて、ヒザ越えが普通になった。よほどに戻って、小峠方面に下る自分のトレースに復帰しようかなと思ったほどだが、ここは試練とばかりに下る。早いとこ、自分のトレースに合流したい。それがGPSを見ると合流点はまだまだ遠い。下りなのに立ち休みは100m間隔から50mになって、20mになった。とにかく足が重い。それほどに尾根に逃げた部分の林道区間の雪は深かった。ようやく自分のトレースにぶつかった。1時27分。もう、後は自分のトレースの上を歩けばよいから、雪を漕ぐこともなく、いくらか楽だろう。またガードレールに腰かけて一服。さっきまで曇りかけだった空もまた陽が出てきた。

(一人分のトレースも)

(往復になると二人分になる)

(「通信ポイント」の標識)

13時34分下る。やはり、自分の残したトレースに沿って歩けるから楽だ。振り返れば往復分のトレースがくっきり、深く残り、長靴でも歩けそうだ。これを残したままに去るのももったいないような気がしないでもない。どうせ、明日になればただの窪みになる。

立ち休みの間隔が延びてきた。時たまに振り返っては我がトレースを見ているだけでも満足で、後続者がいたとしたら、「楽でしたでしょう」と皮肉の一声でもかけたくなるはず。

<通信ポイント>と記された手書きの標識があった。往路で気になっていた。これは「携帯電話が通じます」ということだろうかと携帯を出してみたが、電波受けの柱は一本も立っていなかった。そういうことではないらしい。電波塔がらみの連絡スポットなのかとは思うが。

(ゲートに戻る)

(右から車道が合流して終わり)

(今日の足。山頂まで行かなかったのだからワカンでもよかったか)

(駐車場へ)

(展望台見学は群馬県民限定)

(駐車場。この時期に天文台に来る方はよほどの物好きかもしれない。それよりも、入場が15時30分まででは、星空も見られまい。何を目的にした天文台なのやら)

(遊歩道は寒そうだったので天文台はやめた)

ゲートに着いた。14時7分。下りでも1時間半近く歩いている。ここまで来れば終点も間もないが、今さらにしてもっと歩きたかったなぁなんて気まぐれな思いも出てくる。

林道入口に出たところで軽量シューを外し、スパッツも脱いだ。この先の車道はすでに雪が融けかけている。出発時は滑って危うく転倒しそうになっていた。駐車場到着14時26分。4時間半の歩き。雪がなかったらおそらく山頂を往復して帰路に就いている頃だろう。

今はコロナ禍で天文台見学も群馬県民限定になっていて、せっかくだし見学するのも普通だろうが、あいにくそちら方面への関心は疎く、その気になれない。無理に足を向けようとしたが、遊歩道の登り坂は日陰で寒々としていたので結局はやめた。背中にかなり汗をかいてもいたし。

(今回の歩き。お見せするほどのものではないが)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

山頂に達しなかったとはいえ、雪山を歩こうとなさる気力に感心してしまいます。まして膝深の積雪で一人ラッセルはこたえますよ。あと標高差200mですか。3人位で歩くと全然違うんですけとどねぇ~。自分は雪のある山には近寄れませんです。

今回の子持山は気まぐれのようなものですよ。最初は本気で子持山に登るつもりで、一番楽そうなコースを選んだのですが、あの雪の量では到底無理と判断し、だったら雪遊びに転じ、どこまで歩けるかやってみようとしたわけです。

近いところで、社山とか半月山くらいの雪山は歩いてみたいと思ってはいるんですよ。おそらくトレースばっちりで、アイゼンだけでワカンの類は不要といったところの山なんですが。ただ、それももう夢のようなもので、果たしてどれくらいまで歩いて行けるかが、今の歩きレベルですよ。