大場谷地駐車場(7:45)……夜明島渓谷の沢に出る(9:39)……前衛滝(9:50)……茶釜の滝(9:58)……沢に復帰(10:10)……雲上の滝(10:25)……沢離脱(10:50)……下り開始(12:44)……駐車場(13:23)

昨夜はちょっと飲み過ぎた。頭が重い。追加の冷酒1本は余計だった。5時に風呂に行く。今日はだれもいない。

ラジオ体操はやめにして、外を軽く散歩した。寒暖計は22℃。昨日よりも4℃高い。今日の「茶釜の滝」、クマの生息地だとか、三大難攻滝の一つだとかの形容がつき、さらに垂直のハシゴを登らないとたどり着けないらしく、ずっとひるんでいたし、こっちに来てからも行くべきかどうか悩んでいた。

気持ちとしては、夜明島渓谷を泊滝から歩いてみたいところだが、そこに行くまで、荒れた林道を10km以上も走らないといけないようだ。これではストレスもたまるし、自分の運転では無理。それ以前に、林道が通行止めになっていたり、崩壊している可能性もある。

となると、山越えルートで大場谷地から行くしかないが、この山越えルートも、大場谷地そのものがクマの生息地で、水芭蕉の花を食べに出没するらしい。クマを3頭も見て、滝見をあきらめた人もいる。さらに、往路は標高差200mの登りで済むが、復路は400mの登りになる。この400mはこの時期としてはつらい歩きになりそうだ。昨日よりも暑いのが気になるところ。朝食もとらずにさっさと出かけたいが、早ければ早いほどにクマとの遭遇率も高くなるだろう。昨夜、酒の力で怪気炎を上げたわりには、今朝はちょっとしぼんでいる。

一昨日の曽利の滝駐車場の前を通り過ぎ、大場谷地の駐車場に着くと、すでに暑くなっていた。昨日の出発時のような曇天ではなく、真っ青な空に陽がギラギラと照っている。案内図板を見ると、「至茶釜の滝(難路)」とあり、「単独での入山は大変危険ですのでご遠慮ください…ガイドを同伴するように…」と記されている。まぁ、自分の場合、今さらながらといったところだから、これは見なかったことにするしかない。

(大場谷地に入る)

(ここは「展望台」となっている。大方の行楽客はここで引き返す)

(あの山を越えることになる)

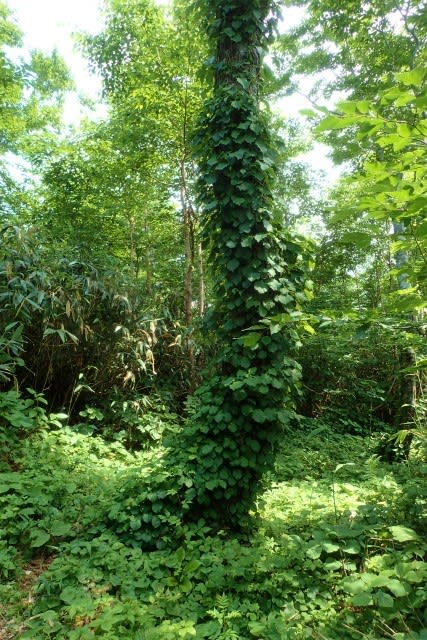

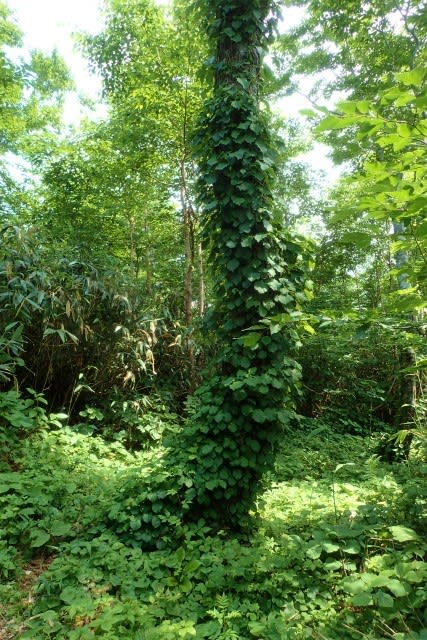

湿原の中にしばらく木道が続く。ところどころで木道は崩れ、左右から大型の葉が覆い被さり、木道を隠している所もある。この荒れようからすると、奥まで入り込む人はあまりいないのだろう。周囲は開けているので、クマがいればすぐにわかるだろうが、念のため、ホイッスルを鳴らしながら歩く。

(前日と同じで?)

(これも自分には?がふさわしい)

(大分焼けた感じの葉が多い。そういう種類なのかは知らない)

(木道終点。左から来た)

(登り開始)

(繰り返しの沢渉り)

ここの大場谷地湿原、干からびた感じの湿原で、枯れた葉が繁茂しているし、当然、水芭蕉には花もない。10分ほど歩くと、一直線の木道は消え、林の中、か細い踏み跡が上に続いている。この踏み跡、沢沿いに付いていて、沢を何度も渉ることになる。沢の水量は少なく、水没することはない。ちなみに、今日は布製の登山靴を履いて来ている。

(これでも結構急だ)

(注意深く歩かないと踏み跡を見失う)

次第に傾斜が急になったので、ストックを2本出して支えにする。無論、クマと出会ったら形ばかりの防御の役割もある。クマといえば、こんなことは滅多にしたことはないが、クマ撃退スプレーをザックの脇に括り付けている。果たして、いざという時に、スムーズにスプレーできるかどうかは疑問が残る。身が固まってしまうのがオチのような気がする。ヘタすれば、冷静さを失い、自分に向けて噴射する可能性すらある。

踏み跡が消えかかっては復活する繰り返しとなり、上がるに連れ、倒木が道を隠したり、葉に覆われて道型が不明瞭なところが出てくる。慎重に歩いたため、今回は一度として踏み跡を失うことはなかったが、暗い時に歩いたら、まずは迷うだろう。

(ギンリョウソウ。これは確定でしょう⇒いや、とんでもない。これは、雪田爺さんによればシャクゾウソウであった)

(? ブドウみたいだか⇒これも雪田爺さんから「サンカヨウの実」であることを教わった)

200mを登りきる。すでに汗が吹き出していた。今、1160mあたりにいる。ちなみに、大場谷地の駐車場には965m標高点がある。地図を見ると、この先しばらくは緩い下り傾斜になるはず。本格的な下りは1124m標高点西側を巻いたあたりからで、さらに過激な下りになるのは1050mあたりからのようだ。下りきった沢付近に731m標高点がある。したがって、400mの下り(=登り)とはいっても、正確には430mほどということになる。

この地図、ヤマレコにアップされた軌跡図を刷り出してルート図として持参したもので、実際の歩きとはずれてもいるだろうが、数値の目安に大きな差はないだろう。

(徐々に下っている)

スズは2個付け、ホイッスルも相変わらずに5分間隔くらいでけたたましく鳴らしている。今日はひとり言はつぶやかない。大声を出す分、体力も消耗しそうだ。直射日光はたまにあたる程度のものだが、風が通わず、とにかく、無性に暑く、すでに手拭いは一本使えなくなっている。

(こういうところは、その先の続きに要注意。巻かずに突っ込んだ方が良い)

(太いブナの倒木)

太いブナの樹が続く。木肌に彫った落書きも目にする。新しいものはなく、字は読み取りづらくなっているが、昭和の字がかろうじて読める。ここのルート、おそらく、以前は多くのハイカーに使われていたのだろう。その頃は道型も明瞭だったろう。今は廃道化しつつあり、たまに古いテープを見かけるといった具合だ。いずれにしても、倒木を避けただけで簡単に道を失ってしまいそうだ。

(急になるが、しばらくはジグザグの踏み跡になっている)

次第に急になってくる。尾根通しの下りのうちはよかったが、北東から北西に方向転換するようになると、傾斜はさらに増す。ここで念のために手袋を履き、ストックをしまう。だが、樹に抱きつきながらの下りといったほどのものではなく、実は、先人の記事を読みながら、相当にひどい急坂だろうと思っていただけに、この時点ではちょっと拍子抜けの感がある。まぁ、普通の急坂といったレベルだ。まして、この先にある崩壊地(これもまた実際は崩壊という言葉が適当かどうか疑問になった)までは、道型もしっかりと復活していて、クネクネとし、傾斜を緩めた道になっていた。沢音も次第に近づいてきている。ここまでは、楽観的になっていた。何だこのなものだったのかって。

(足元にトラロープ。これでは気づかない)

(あの白いロープに向かう)

(振り返って。ここが崩壊地らしいが、よくわからない)

倒木、枝折れ、ヤブが加わってくると、足元にトラロープが現れた。下葉に隠れ、注意していないと気づかない。大分、水が流れ込んでいる。もしかして、ここが崩壊地か。だが、周囲には大きなフキやらが繁茂して、全容が見えない。ここで進行方向を間違いそうになった。トラロープがおかしな方向に張り出してあったりする(もしかすると、崩壊地をそのまま下るロープだったかも)。正面にボンボリ状になった白いロープが見え、そちらに行くと正解だった。踏み跡復活。

※この時期だったから余計なものもさして見えなかったが、後日、ネット記事を見ると、葉も少なくなった晩秋の頃にここを歩くと、ロープが張り巡らされている状態になっているらしい。それはそれで心強いものだろうが、自分には、むしろ、そんな惑わすようなロープが隠れていて、悩むこともなくて良かったとも思っている。こんなことを記して失礼かもしれないが、崩壊地の安全確保より、ここに至るまで、そして、沢に下る斜面をもっと安全なものにした方がよろしいのではと思っている。

(ヤセ尾根下り)

(クサリも有り)

(沢は見えているのだが、ここからが超難関&危険エリア。滑りまくる)

一旦、ヤセた尾根を下る。これは今まで以上の傾斜だが、ロープとクサリがあって助かる。これがなかったら、相当にきつい。ロープ頼りに下っていたら、気持ちの余裕も失せていたのか、右下に見えるはずの雲上の滝も見逃してしまっていたが、この時は、この時期だし、緑が深いから見えないのだろうと思っていた。

(このヤブの中の下りが最悪だった)

(沢に出る)

崩壊地から先はかなりきつい状態になったが、小尾根から崩壊地の下に移ってからがさらに面倒だった。沢はすぐそこに見えているのに、すでに楽観気分は飛んでいる。ズルズルの急斜面になった。水気も相当にある。そこに頼りないトラロープが添えてある。周囲に木枝の類はなく、つい、すがるものがなくフキの茎に手を出してしまった。ポキッと折れてズルッと滑った。このトラロープを使うしかないようだ。両足を突っ張って、何とかふんばりながら沢に出た。

沢で石に腰かけ、最初に思ったことは、滝見を済ませたら、このまま夜明島渓谷を下ってしまおうかということだった。だが、そうもいくまい。いくつかの滝を越え、崩壊林道を10km以上歩き、その先に光明があるわけでもない。ここを戻るしかないのだ。

ぐったりしていた。沢の水もがぶ飲みした。まして、ここはジリジリと暑い。落ち着いたところで、沢靴に履き替え、汚れた手拭いを洗って頭に巻いてヘルメットをかぶった。ストックと登山靴、帽子はこの場に置き、まずは下流の茶釜の滝へ。

(これと)

(これの脇を下る)

まさかと思ったが、予定外の5~6m級の小滝を2つ越える。いずれも、脇にロープがあったので、しっかりと利用した。なかったら、先には進めない。

(そして、あの小滝のテラスに上がる)

(茶釜の滝の前衛滝。左に垂直ハシゴ)

3つ目の小滝の上にすり抜けると、左から沢が合流してくる。これだな。先に行くと、茶釜の滝の前衛滝が見えた。そして、左の岩壁には、ウワサの垂直ハシゴ。上はヤブになって、その先の様子がよくわからない。

(こんなところを登る)

ハシゴに取り付く。自分はこういうのは大の苦手で、庚申山のハシゴですら嫌いなのに、ここは垂直で、途中でハシゴの乗り換えが何度かある。ハシゴもまた、足先に余裕スペースがなく、岩にベッタリとくっついているところもある。とにかく、下だけは見ないように一歩一歩足をかけて登った。

(滝名板)

傾斜が緩み、周囲も広くなったが、ハシゴは消えない。ヘタに勝手に歩いたらとんでもないことになりそうなので、そのままハシゴを伝って登り上げると、「茶釜ノ滝」の手書き標識があった。ようやく茶釜の滝に出会えた。ここは2人で立っているには狭いが、1人なら余裕だ。確かに、自分には難攻の滝であった。

(茶釜の滝。狭いところからの撮影につき、このアングルしかない)

(滝の上部)

(滝の下部。滝に打たれている人の姿のようなのが見える)

豪瀑だ。『あきたの滝』には推定落差100mとある。そんなにあるとは思えないが、ズルズルさせながら見にやって来ただけの価値は十分にある滝だ。しばらく眺めていたが、滝の頭が南側にあるため、どうしても、写真を撮ると頭が白くなってしまう。これは残念だ。後で見る雲上の滝もまた同じ条件になってしまった。

ところで、どこが「茶釜」だったのか、眺めながらいろいろと思考錯誤したが、とうとうわからずじまいだった。

(下る)

ゆっくりして、ハシゴを慎重に下る。登りと違って、下りの方が足元が見えないので、乗り換えに気を遣う。着地した時にはほっとし、ノドがカラカラになってしまった。

(雲上の滝)

(上)

(下)

(改めて)

引き返して、荷物デポ地を素通りして雲上の滝へ。こちらの方は予期せぬ障害もなくたどり着いた。こちらは品の良い滝だ。『あきたの滝』推定落差20m。茶釜の滝がこれの5倍の落差があるとも思えないが、実際のところはどんなものなのだろうか。

茶釜の滝と雲上の滝を比較し、自分の好みは雲上の滝の方になるが、豪瀑としての良さは茶釜の滝だろうな(何を言っているのか自分でもよくわからない)。とにかく満足できた。

(登り返し区間にはペンキの目印等がいくつかある。大方が下にあり、この時期は要注意か)

そろそろ戻るか。靴を登山口に履き替え、ヘルメットは外す。チェーンスパイクを巻こうと思ったが、思っただけで終わった。ここからの登り返しの400m、特に、このすぐ先は嫌だなぁといった気分的なものもあるのか、もしくは炎天下をほっつき歩いたせいか、熱中症の気配を感じる。頭もぼーっとして、どうでもいい気分。身体も熱い。気分的なものだろうが、念のため、ワークマンで買っておいた塩熱サプリなるものをかじった。

では出発。今度は最初からトラロープ頼りに登った。とにかく、崩壊地までの半端でない急斜面だけは無理してでも早いとこ済ませてしまおう、後は千鳥足の登りになっても構わない。

(小尾根から雲上の滝)

小尾根に立つと、左に雲上の滝が見えた。何だ、やはり見えたじゃないか。よほどに気持ちの余裕がなかったようだな。ここからの眺めなら、紅葉の時期が秀逸だろう。

崩壊地を通過。この先は、完全に登っては休みの繰り返しになり、トータルして休みタイムがオーバーになってしまった。風がまったく通らず、沢で入れ替えた2リットルの水も、登りきるまでの間にあっさりと1リットルは飲んでしまった。

(ブナの樹の落書き)

(変化のないところをずっと歩くので、こんなのがちょっとした変化にもなる)

(200mの下りになる。かなりほっとしている)

(休憩)

ほぼ2時間近くかけて上り部分を歩き通し、ようやく下りになった。後は道を間違えたり、この期に及んでクマに出会わなければいい。途中、沢辺で腰をおろし、冷たい沢水をゴクゴク。あぁうめぇ。

(モミジカラマツ?)

(木道歩きに復帰)

(この辺まで来る人はまれだろう)

(サワギキョウ?)

(この湿原もまた良い展望だが)

(ワタスゲ。今回は出番が多い)

(帰り着く)

(ちなみに今日のクマ対策グッズ)

木道をテクテク歩いて大場谷地湿原入口の東屋で休んだ。ここは日陰で少しは直射から解放される。ベンチがたちまちのうちにズボンの汗で濡れた。どうせならと、ここでまたラーメンを作って食べた。周囲には、湿原にちょっと入り込む行楽客が4~5人。皆さん、100mも歩かずに戻って来る。暑いだけで、たいして見る物もなかったのだろう。

宿に帰って部屋替えとなったが、移された部屋は安いとはいえ条件が悪く、西日の射し込む部屋だった。風通しがなく、えらく暑い。温泉に入り、扇風機を強にし、横になって缶チューを飲んでいても汗がダラダラと流れる。たまらずに「必殺」だけを見て、もう一度風呂に入り直し、後はロビーでアイスを食べたりコーヒーを飲んだり、本を読んで夕食までの時間をつぶした。

さすがに疲れていたのか、夕食では生ビールと冷酒を1本だけで済ませ、部屋に戻って、メールなんかしていたら、8時過ぎには寝てしまった。

(本日の軌跡。右側に一昨日の「曽利の滝」)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

【そして後日談】

翌日22日。早く寝たせいで、2時半に目が覚めた。風呂に行くと、同類のお早い目覚めのオッサンが入っていた。

夜が明けるまで、寝床で本を読んでいた。

6時に散歩に出かける。気温は20℃。今日の予定は、まずはサクッと八幡平歩きだったが、上空の雲が黒く、今にも雨が降りそうな気配になっている。部屋に戻ってテレビで天気予報を見ると、今日明日と前線が秋田、岩手に停滞して大雨・雷・洪水警報が出ている。午後からの雨どころか、すぐにでも降り出すだろう。こりゃダメだな。昨日のうちに情報収集しておけばよかった。

もう、このまま帰るか。

だが、母親から、叔父の見舞いに行って来てくれと頼まれていたので、北秋田市の病院に行かざるを得ない。だったら、墓参りもしないわけにもいかないな。

朝食後、精算を済ませてすぐに出発、ここから鹿角八幡平インターまで出ることになるが、高速に乗った途端に土砂降りになり、大館に着くと、周囲は真っ暗で、ひっきりなしの雷鳴が轟いていた。コンビニで見舞い袋を買おうと、傘も出さずにほんの5~6歩ダッシュだけでずぶ濡れになった。

早いとこ帰らないとまずいことになるんじゃないのかと危惧したが、ここまで来たら行くしかない。予定通りの行動を急いでとることにする。

見舞いに行ったオレの存在がわかっているのかわからないのか、こちらには不明な様子の、天皇陛下と同じ年の叔父を見舞い、阿仁に寄って墓参り。この雨では線香なぞ立てられるわけもなく、手を合わせただけで終了。

そのまま田沢湖経由で盛岡インターに向かった。雨は一時的に小止みになったりしたが、基本は豪雨。さて、インターに入る前に給油をしないとまたムダ銭を使うことになると、スタンドを探し回ったが、盛岡方面左側にスタンドはなく、ようやく見つけたのがインター直前のスタンド。ここはリッター120円のセルフだった。安すぎるので気になったが、JAでやっているスタンドだから混ぜ物はないだろう。

岩手県を抜けるまで土砂降りは続いた。ワイパーは忙しく、ライトは点灯のまま走った。

宮城で雨は上がったが、その後も集中的に降るところがあって、郡山と宇都宮でも豪雨となり、ノロノロ運転になった。

雨に追いかけられながらの帰宅。もう2~3日は秋田で適当に遊ぶつもりでいたが、これはできなかった。後一日でも出発が遅れていたら、山どころの話ではなくなり、秋田県から出られない状態になっていたろう。まぁ、毎日が日曜日だから、切迫感はなかったろうが。

取り残し分は、いずれまた、紅葉の時期にでも行きたいものだが、果たして、その時の自分がどういう立場になっているのか。それが問題だわなぁ。相変わらず日曜日続きということもあり得るし。

昨夜はちょっと飲み過ぎた。頭が重い。追加の冷酒1本は余計だった。5時に風呂に行く。今日はだれもいない。

ラジオ体操はやめにして、外を軽く散歩した。寒暖計は22℃。昨日よりも4℃高い。今日の「茶釜の滝」、クマの生息地だとか、三大難攻滝の一つだとかの形容がつき、さらに垂直のハシゴを登らないとたどり着けないらしく、ずっとひるんでいたし、こっちに来てからも行くべきかどうか悩んでいた。

気持ちとしては、夜明島渓谷を泊滝から歩いてみたいところだが、そこに行くまで、荒れた林道を10km以上も走らないといけないようだ。これではストレスもたまるし、自分の運転では無理。それ以前に、林道が通行止めになっていたり、崩壊している可能性もある。

となると、山越えルートで大場谷地から行くしかないが、この山越えルートも、大場谷地そのものがクマの生息地で、水芭蕉の花を食べに出没するらしい。クマを3頭も見て、滝見をあきらめた人もいる。さらに、往路は標高差200mの登りで済むが、復路は400mの登りになる。この400mはこの時期としてはつらい歩きになりそうだ。昨日よりも暑いのが気になるところ。朝食もとらずにさっさと出かけたいが、早ければ早いほどにクマとの遭遇率も高くなるだろう。昨夜、酒の力で怪気炎を上げたわりには、今朝はちょっとしぼんでいる。

一昨日の曽利の滝駐車場の前を通り過ぎ、大場谷地の駐車場に着くと、すでに暑くなっていた。昨日の出発時のような曇天ではなく、真っ青な空に陽がギラギラと照っている。案内図板を見ると、「至茶釜の滝(難路)」とあり、「単独での入山は大変危険ですのでご遠慮ください…ガイドを同伴するように…」と記されている。まぁ、自分の場合、今さらながらといったところだから、これは見なかったことにするしかない。

(大場谷地に入る)

(ここは「展望台」となっている。大方の行楽客はここで引き返す)

(あの山を越えることになる)

湿原の中にしばらく木道が続く。ところどころで木道は崩れ、左右から大型の葉が覆い被さり、木道を隠している所もある。この荒れようからすると、奥まで入り込む人はあまりいないのだろう。周囲は開けているので、クマがいればすぐにわかるだろうが、念のため、ホイッスルを鳴らしながら歩く。

(前日と同じで?)

(これも自分には?がふさわしい)

(大分焼けた感じの葉が多い。そういう種類なのかは知らない)

(木道終点。左から来た)

(登り開始)

(繰り返しの沢渉り)

ここの大場谷地湿原、干からびた感じの湿原で、枯れた葉が繁茂しているし、当然、水芭蕉には花もない。10分ほど歩くと、一直線の木道は消え、林の中、か細い踏み跡が上に続いている。この踏み跡、沢沿いに付いていて、沢を何度も渉ることになる。沢の水量は少なく、水没することはない。ちなみに、今日は布製の登山靴を履いて来ている。

(これでも結構急だ)

(注意深く歩かないと踏み跡を見失う)

次第に傾斜が急になったので、ストックを2本出して支えにする。無論、クマと出会ったら形ばかりの防御の役割もある。クマといえば、こんなことは滅多にしたことはないが、クマ撃退スプレーをザックの脇に括り付けている。果たして、いざという時に、スムーズにスプレーできるかどうかは疑問が残る。身が固まってしまうのがオチのような気がする。ヘタすれば、冷静さを失い、自分に向けて噴射する可能性すらある。

踏み跡が消えかかっては復活する繰り返しとなり、上がるに連れ、倒木が道を隠したり、葉に覆われて道型が不明瞭なところが出てくる。慎重に歩いたため、今回は一度として踏み跡を失うことはなかったが、暗い時に歩いたら、まずは迷うだろう。

(ギンリョウソウ。これは確定でしょう⇒いや、とんでもない。これは、雪田爺さんによればシャクゾウソウであった)

(? ブドウみたいだか⇒これも雪田爺さんから「サンカヨウの実」であることを教わった)

200mを登りきる。すでに汗が吹き出していた。今、1160mあたりにいる。ちなみに、大場谷地の駐車場には965m標高点がある。地図を見ると、この先しばらくは緩い下り傾斜になるはず。本格的な下りは1124m標高点西側を巻いたあたりからで、さらに過激な下りになるのは1050mあたりからのようだ。下りきった沢付近に731m標高点がある。したがって、400mの下り(=登り)とはいっても、正確には430mほどということになる。

この地図、ヤマレコにアップされた軌跡図を刷り出してルート図として持参したもので、実際の歩きとはずれてもいるだろうが、数値の目安に大きな差はないだろう。

(徐々に下っている)

スズは2個付け、ホイッスルも相変わらずに5分間隔くらいでけたたましく鳴らしている。今日はひとり言はつぶやかない。大声を出す分、体力も消耗しそうだ。直射日光はたまにあたる程度のものだが、風が通わず、とにかく、無性に暑く、すでに手拭いは一本使えなくなっている。

(こういうところは、その先の続きに要注意。巻かずに突っ込んだ方が良い)

(太いブナの倒木)

太いブナの樹が続く。木肌に彫った落書きも目にする。新しいものはなく、字は読み取りづらくなっているが、昭和の字がかろうじて読める。ここのルート、おそらく、以前は多くのハイカーに使われていたのだろう。その頃は道型も明瞭だったろう。今は廃道化しつつあり、たまに古いテープを見かけるといった具合だ。いずれにしても、倒木を避けただけで簡単に道を失ってしまいそうだ。

(急になるが、しばらくはジグザグの踏み跡になっている)

次第に急になってくる。尾根通しの下りのうちはよかったが、北東から北西に方向転換するようになると、傾斜はさらに増す。ここで念のために手袋を履き、ストックをしまう。だが、樹に抱きつきながらの下りといったほどのものではなく、実は、先人の記事を読みながら、相当にひどい急坂だろうと思っていただけに、この時点ではちょっと拍子抜けの感がある。まぁ、普通の急坂といったレベルだ。まして、この先にある崩壊地(これもまた実際は崩壊という言葉が適当かどうか疑問になった)までは、道型もしっかりと復活していて、クネクネとし、傾斜を緩めた道になっていた。沢音も次第に近づいてきている。ここまでは、楽観的になっていた。何だこのなものだったのかって。

(足元にトラロープ。これでは気づかない)

(あの白いロープに向かう)

(振り返って。ここが崩壊地らしいが、よくわからない)

倒木、枝折れ、ヤブが加わってくると、足元にトラロープが現れた。下葉に隠れ、注意していないと気づかない。大分、水が流れ込んでいる。もしかして、ここが崩壊地か。だが、周囲には大きなフキやらが繁茂して、全容が見えない。ここで進行方向を間違いそうになった。トラロープがおかしな方向に張り出してあったりする(もしかすると、崩壊地をそのまま下るロープだったかも)。正面にボンボリ状になった白いロープが見え、そちらに行くと正解だった。踏み跡復活。

※この時期だったから余計なものもさして見えなかったが、後日、ネット記事を見ると、葉も少なくなった晩秋の頃にここを歩くと、ロープが張り巡らされている状態になっているらしい。それはそれで心強いものだろうが、自分には、むしろ、そんな惑わすようなロープが隠れていて、悩むこともなくて良かったとも思っている。こんなことを記して失礼かもしれないが、崩壊地の安全確保より、ここに至るまで、そして、沢に下る斜面をもっと安全なものにした方がよろしいのではと思っている。

(ヤセ尾根下り)

(クサリも有り)

(沢は見えているのだが、ここからが超難関&危険エリア。滑りまくる)

一旦、ヤセた尾根を下る。これは今まで以上の傾斜だが、ロープとクサリがあって助かる。これがなかったら、相当にきつい。ロープ頼りに下っていたら、気持ちの余裕も失せていたのか、右下に見えるはずの雲上の滝も見逃してしまっていたが、この時は、この時期だし、緑が深いから見えないのだろうと思っていた。

(このヤブの中の下りが最悪だった)

(沢に出る)

崩壊地から先はかなりきつい状態になったが、小尾根から崩壊地の下に移ってからがさらに面倒だった。沢はすぐそこに見えているのに、すでに楽観気分は飛んでいる。ズルズルの急斜面になった。水気も相当にある。そこに頼りないトラロープが添えてある。周囲に木枝の類はなく、つい、すがるものがなくフキの茎に手を出してしまった。ポキッと折れてズルッと滑った。このトラロープを使うしかないようだ。両足を突っ張って、何とかふんばりながら沢に出た。

沢で石に腰かけ、最初に思ったことは、滝見を済ませたら、このまま夜明島渓谷を下ってしまおうかということだった。だが、そうもいくまい。いくつかの滝を越え、崩壊林道を10km以上歩き、その先に光明があるわけでもない。ここを戻るしかないのだ。

ぐったりしていた。沢の水もがぶ飲みした。まして、ここはジリジリと暑い。落ち着いたところで、沢靴に履き替え、汚れた手拭いを洗って頭に巻いてヘルメットをかぶった。ストックと登山靴、帽子はこの場に置き、まずは下流の茶釜の滝へ。

(これと)

(これの脇を下る)

まさかと思ったが、予定外の5~6m級の小滝を2つ越える。いずれも、脇にロープがあったので、しっかりと利用した。なかったら、先には進めない。

(そして、あの小滝のテラスに上がる)

(茶釜の滝の前衛滝。左に垂直ハシゴ)

3つ目の小滝の上にすり抜けると、左から沢が合流してくる。これだな。先に行くと、茶釜の滝の前衛滝が見えた。そして、左の岩壁には、ウワサの垂直ハシゴ。上はヤブになって、その先の様子がよくわからない。

(こんなところを登る)

ハシゴに取り付く。自分はこういうのは大の苦手で、庚申山のハシゴですら嫌いなのに、ここは垂直で、途中でハシゴの乗り換えが何度かある。ハシゴもまた、足先に余裕スペースがなく、岩にベッタリとくっついているところもある。とにかく、下だけは見ないように一歩一歩足をかけて登った。

(滝名板)

傾斜が緩み、周囲も広くなったが、ハシゴは消えない。ヘタに勝手に歩いたらとんでもないことになりそうなので、そのままハシゴを伝って登り上げると、「茶釜ノ滝」の手書き標識があった。ようやく茶釜の滝に出会えた。ここは2人で立っているには狭いが、1人なら余裕だ。確かに、自分には難攻の滝であった。

(茶釜の滝。狭いところからの撮影につき、このアングルしかない)

(滝の上部)

(滝の下部。滝に打たれている人の姿のようなのが見える)

豪瀑だ。『あきたの滝』には推定落差100mとある。そんなにあるとは思えないが、ズルズルさせながら見にやって来ただけの価値は十分にある滝だ。しばらく眺めていたが、滝の頭が南側にあるため、どうしても、写真を撮ると頭が白くなってしまう。これは残念だ。後で見る雲上の滝もまた同じ条件になってしまった。

ところで、どこが「茶釜」だったのか、眺めながらいろいろと思考錯誤したが、とうとうわからずじまいだった。

(下る)

ゆっくりして、ハシゴを慎重に下る。登りと違って、下りの方が足元が見えないので、乗り換えに気を遣う。着地した時にはほっとし、ノドがカラカラになってしまった。

(雲上の滝)

(上)

(下)

(改めて)

引き返して、荷物デポ地を素通りして雲上の滝へ。こちらの方は予期せぬ障害もなくたどり着いた。こちらは品の良い滝だ。『あきたの滝』推定落差20m。茶釜の滝がこれの5倍の落差があるとも思えないが、実際のところはどんなものなのだろうか。

茶釜の滝と雲上の滝を比較し、自分の好みは雲上の滝の方になるが、豪瀑としての良さは茶釜の滝だろうな(何を言っているのか自分でもよくわからない)。とにかく満足できた。

(登り返し区間にはペンキの目印等がいくつかある。大方が下にあり、この時期は要注意か)

そろそろ戻るか。靴を登山口に履き替え、ヘルメットは外す。チェーンスパイクを巻こうと思ったが、思っただけで終わった。ここからの登り返しの400m、特に、このすぐ先は嫌だなぁといった気分的なものもあるのか、もしくは炎天下をほっつき歩いたせいか、熱中症の気配を感じる。頭もぼーっとして、どうでもいい気分。身体も熱い。気分的なものだろうが、念のため、ワークマンで買っておいた塩熱サプリなるものをかじった。

では出発。今度は最初からトラロープ頼りに登った。とにかく、崩壊地までの半端でない急斜面だけは無理してでも早いとこ済ませてしまおう、後は千鳥足の登りになっても構わない。

(小尾根から雲上の滝)

小尾根に立つと、左に雲上の滝が見えた。何だ、やはり見えたじゃないか。よほどに気持ちの余裕がなかったようだな。ここからの眺めなら、紅葉の時期が秀逸だろう。

崩壊地を通過。この先は、完全に登っては休みの繰り返しになり、トータルして休みタイムがオーバーになってしまった。風がまったく通らず、沢で入れ替えた2リットルの水も、登りきるまでの間にあっさりと1リットルは飲んでしまった。

(ブナの樹の落書き)

(変化のないところをずっと歩くので、こんなのがちょっとした変化にもなる)

(200mの下りになる。かなりほっとしている)

(休憩)

ほぼ2時間近くかけて上り部分を歩き通し、ようやく下りになった。後は道を間違えたり、この期に及んでクマに出会わなければいい。途中、沢辺で腰をおろし、冷たい沢水をゴクゴク。あぁうめぇ。

(モミジカラマツ?)

(木道歩きに復帰)

(この辺まで来る人はまれだろう)

(サワギキョウ?)

(この湿原もまた良い展望だが)

(ワタスゲ。今回は出番が多い)

(帰り着く)

(ちなみに今日のクマ対策グッズ)

木道をテクテク歩いて大場谷地湿原入口の東屋で休んだ。ここは日陰で少しは直射から解放される。ベンチがたちまちのうちにズボンの汗で濡れた。どうせならと、ここでまたラーメンを作って食べた。周囲には、湿原にちょっと入り込む行楽客が4~5人。皆さん、100mも歩かずに戻って来る。暑いだけで、たいして見る物もなかったのだろう。

宿に帰って部屋替えとなったが、移された部屋は安いとはいえ条件が悪く、西日の射し込む部屋だった。風通しがなく、えらく暑い。温泉に入り、扇風機を強にし、横になって缶チューを飲んでいても汗がダラダラと流れる。たまらずに「必殺」だけを見て、もう一度風呂に入り直し、後はロビーでアイスを食べたりコーヒーを飲んだり、本を読んで夕食までの時間をつぶした。

さすがに疲れていたのか、夕食では生ビールと冷酒を1本だけで済ませ、部屋に戻って、メールなんかしていたら、8時過ぎには寝てしまった。

(本日の軌跡。右側に一昨日の「曽利の滝」)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

【そして後日談】

翌日22日。早く寝たせいで、2時半に目が覚めた。風呂に行くと、同類のお早い目覚めのオッサンが入っていた。

夜が明けるまで、寝床で本を読んでいた。

6時に散歩に出かける。気温は20℃。今日の予定は、まずはサクッと八幡平歩きだったが、上空の雲が黒く、今にも雨が降りそうな気配になっている。部屋に戻ってテレビで天気予報を見ると、今日明日と前線が秋田、岩手に停滞して大雨・雷・洪水警報が出ている。午後からの雨どころか、すぐにでも降り出すだろう。こりゃダメだな。昨日のうちに情報収集しておけばよかった。

もう、このまま帰るか。

だが、母親から、叔父の見舞いに行って来てくれと頼まれていたので、北秋田市の病院に行かざるを得ない。だったら、墓参りもしないわけにもいかないな。

朝食後、精算を済ませてすぐに出発、ここから鹿角八幡平インターまで出ることになるが、高速に乗った途端に土砂降りになり、大館に着くと、周囲は真っ暗で、ひっきりなしの雷鳴が轟いていた。コンビニで見舞い袋を買おうと、傘も出さずにほんの5~6歩ダッシュだけでずぶ濡れになった。

早いとこ帰らないとまずいことになるんじゃないのかと危惧したが、ここまで来たら行くしかない。予定通りの行動を急いでとることにする。

見舞いに行ったオレの存在がわかっているのかわからないのか、こちらには不明な様子の、天皇陛下と同じ年の叔父を見舞い、阿仁に寄って墓参り。この雨では線香なぞ立てられるわけもなく、手を合わせただけで終了。

そのまま田沢湖経由で盛岡インターに向かった。雨は一時的に小止みになったりしたが、基本は豪雨。さて、インターに入る前に給油をしないとまたムダ銭を使うことになると、スタンドを探し回ったが、盛岡方面左側にスタンドはなく、ようやく見つけたのがインター直前のスタンド。ここはリッター120円のセルフだった。安すぎるので気になったが、JAでやっているスタンドだから混ぜ物はないだろう。

岩手県を抜けるまで土砂降りは続いた。ワイパーは忙しく、ライトは点灯のまま走った。

宮城で雨は上がったが、その後も集中的に降るところがあって、郡山と宇都宮でも豪雨となり、ノロノロ運転になった。

雨に追いかけられながらの帰宅。もう2~3日は秋田で適当に遊ぶつもりでいたが、これはできなかった。後一日でも出発が遅れていたら、山どころの話ではなくなり、秋田県から出られない状態になっていたろう。まぁ、毎日が日曜日だから、切迫感はなかったろうが。

取り残し分は、いずれまた、紅葉の時期にでも行きたいものだが、果たして、その時の自分がどういう立場になっているのか。それが問題だわなぁ。相変わらず日曜日続きということもあり得るし。

大場谷地から下る道は、結構荒れてるみたいですね.もっとしっかりしてると思っていたのですが.

ギンリョウソウの画像は、多分シャクジョウソウではないかと思われます.紺の実はサンカヨウでしょうか.

私は前衛の滝まえの画像のテラス滑岩で滑って怪我をしました.

次に秋田に行く時は「二天ノ滝」も計画して下さい.百名瀑くそくらえの絶対お勧め!(笑)

まずは花の件、調べましたよ。確かに紺の実はサンカヨウの実のようで、ギンリョウソウに至っては、あの手のものをすべてギンリョウソウに思っていましたが、シャクゾウソウのようですね。ちょっと追記しておきます。ありがとうございます。

茶釜の滝の大場谷地ルートですが、踏み跡を失わない限りは問題はないのですが、沢音が聞こえるあたりから、かなり荒れてきますね。まずは踏み跡が大型の葉っぱに隠れているし、崩壊地そのものよりも、沢真上の崩壊地延長部分がかなりグズグズになっています。ネットで見ると、そこで10mほど(これは大げさでしょうが)滑落した人もいるようです。頼り気のないロープが垂れていますが、これを信用して下った方が無難です。

あのテラス岩で滑りましたか。私は上から下って乗ったし、帰路ではそのままトラバース気味に上流に向かいましたから、滑るといった感じはなかったのですが…。もし、自分があそこで負傷していたら、おそらくは戻れませんでしたね。

「二天ノ滝」は存じております。今回、下調べをしたら、雪田爺さんの記事も出てきて、拝見もしましたよ。しかし、自分の場合は実力越えでしょう。「中ノ滝」は何とか見に行けそうな気にはなっていたのですが。計画以前のレベルかと思いますよ。

それにしても、難問のルート、そしてあのハシゴ、見ただけで怖くなりました。熊との遭遇があっても、自力で逃げる他ない場所、会わなかっただけで幸運かも。

豪快な滝は、吸い込まれそうになりますよね。観光地ではない、自然、真っ只中。やはり、たそがれさんは東北があっていますよ。

本当に事故もなく、帰れて良かったです。

私、東北、似合っていますか(笑)。まぁ、東北の人間ですからね。本当は、旧友と会ったりと、もっとゆっくりしたかったのですが、結局はいつものようにあわただしいツアーになってしまいました。ゆっくりとブラブラできるのも、いつのことやらですよ。

50年に一度の豪雨ですか。それは知りませんでしたが、日本中、あちこちにそんな現象が起きているようで、沖縄よりも北海道の気温が高かったりと、異常な感じがしますよ。

豪快な滝も、見ていると、ほっとするようなところがありますね。まして、自分なりに苦労して出向いたところは。ただ、今回の滝は、いつもと勝手が違っていて、往路よりも復路の方に時間がかかりました。予想はしていたのですが、これが逆だったら、もっと楽しめたのじゃないかなとも思っています。これとは別に、沢沿いを登って来るルートをとっていれば、また違った感慨もあったのではと思ったりしているのですけど。

一区切りついての旅だったようで、長年の電車通勤お疲れさまでした。

梯子は、私も苦手です!マイナスイオンたっぷり浴びた旅だったようですね。この時期なのか、今年はなのか、ワタスゲが沢山のようですね。ふわふわワタスゲ好きです!

毎晩の温泉&お酒いいですねぇ。羨ましいです~!

豪雨の運転は、疲れたことでしょう。お疲れさまでした^^*

とくちゃんさんと違って、同じ東北ツアーでも、風情とか癒しといったものに触れることもなく過ごした3泊4日でした。

やはり、温泉につかって、ダラダラと酒を飲んでいるのが、自分には最高ですよ。その間に、ちょこっと歩いて汗をたっぷりと流す。それなりに楽しいものでした。

しかし、東北も暑いですねぇ。子供の頃、基本的に、午前中は涼しいので、しっかりお勉強して、午後からは暑くなるので、川に行って目いっぱい泳ぐ。これが夏休みの生活サイクルだったのですが、今は、朝から暑いですから、随分と気候も変わったものです。

茶釜の滝のハシゴ、えらい恐怖でしたわ。まして垂直に立てかけてありましたから。一番おぞましく感じたのは乗り移りでした。そのままつながっているわけではなく、隣に移動でしたし、これが3か所あったかと思います。

でも、登る時よりも、下りの時が怖かったですよ。絶対に見下ろさないようにしました。登りの時はそうでもなかったのですが、下って解放された時にはノドがカラカラになっていました。

八幡平は、この時期、確かにワタスゲが多かったようですが、見飽きるということもあるものですね。またか、これしかないのかといった感じで。

百滝の中の三大難攻は,今回の茶釜とか,天川村の双門とか,石鎚山の御来光とか,大杉谷の七ッ釜とか,早戸大滝(此方はど~ってこともありませんが。)とか言われていますが,茶釜と双門の二滝は安泰なので,たそがれオヤジさんが喉カラカラになられたのも,無理はありませんネ(笑)。

ナルホド,大場谷地からはこんな感じでしたか。昔,この滝を知った頃(だから25年前くらいになるかな。)には,夜明島渓谷からの情報しか無くて,大場谷地からのルートは,随分,後になって出て来た情報だったんですヨ。

当時,渓谷ルートが厳しかったこともあって,大場谷地ルートが開かれたんだと思っていたのですが,ブナに昭和の字が彫られていたところを見ると,少なくとも同じような時期には歩かれていたということなんでしょうネ。

茶釜は左右の岸壁に守られた滝壷を形容してのことでしょうネ。果たしてソウ見えるかは,疑問ではありますケド,やはり滝屋的には,この滝も下から仰ぎ見たいモノです。

それにしても,秋田の熊には困ったモノですネ。鹿角なんてマタギの本場,阿仁の近くなのに人喰い熊を駆除できていないようではネ。秋田に行く時には,スプレーを買うようカナ。

帰りの豪雨,いやはやギリギリセーフだったんですネ。御親類の方々は,大丈夫だったのでしょうか。

難攻滝とはいっても、私が思うに、夜明島渓谷を泊滝から行った場合、もしくは、難攻滝の形容が付いた時には、まだハシゴがかかっていなかった。といったところからではないでしょうか。ハシゴがなかったら、素人では無理ですよ。

大場谷地ルートですが、ブナの樹にはかなりの彫り物がありました。それから察するに、随分と以前から、ことに地元の方中心に利用されていたルートではないだろうかと思ったりしています。これが、近年行く人もいなくなり、道も廃れかけているのではないでしょうか。

この茶釜の滝、行くにあたって、ネットで調べると、滝壺に下りた人がいましたね。詳細ルートは記されていませんでしたが、おそらく、垂直ハシゴが終わり、前衛滝を越えたところから、降下したのではないかと思います。ただ、私のような場合、瀑泉さんと違って、滝壺から見上げるといった発想は出てきませんでしたから、チラリと下を覗き込み、ここからなら行けるかもなと思った程度のことでしたが。

クマの件、宿のオヤジさんから聞いたのですが、鹿角市そのものはかなりの面積なのですが、人喰い熊の本場は北東・大湯の方で、八幡平付近には凶暴なのはいないとのこと。

大湯といったら、チョイ滝巡りの方ですよ。そちらに行くようなら、スプレーは持って行った方がいいかなとも思います。

今回のツアー、阿仁の山も含め、あと2~3山ほど歩くつもりでいましたが、まさか、あれほどの豪雨になるとは思いませんでした。いずれ行くにしても、秋田は遠いですね。

それから、御親類の方々とはいっても、阿仁の方に、血縁の親類はもう3人しかいないんですわ。あとは幼なじみ程度のもので、もう遠くなってきていますね。

消えそうな踏み跡の道、小滝、はしごと中々大変そうで。熊がいつ出てくるかと言う疑心暗鬼であまり長時間は歩きたくない道ですね。ほぼ垂直な上に乗り換えが必要な梯子とか想像だけでめまいがします。

雲上の滝と茶釜の滝、どちらが好みかと言えば開けて明るい雲上の滝ですかね。足尾にあるならともかく私は秋田まで滝見に行くことはなさそうですが。

熊スプレー、実際遭遇時に使えるかどうかはともかく心の安定剤としてやっぱり持っていた方が良いんですかね。クマホイッスルの導入は近々しようかと検討してますが。

その三大難攻ですが、行くのが難しいということなのでしょうが、私が歩いたところの難攻は、沢に出るまでの、せいぜい標高差50m区間だけで、ハシゴもまた、ノドカラになったわりには難攻と形容するには無理があると思います。

おそらく、私とは反対に、沢伝いに登って来るルート、それも、林道がなく、延々と歩いてきて、さらに、垂直ハシゴもなかった頃の状況での難攻だったのではないでしょうか。

しかし、三大だの、百名山などと、何が基準なのでしょうか。

私も、好みは雲上の滝ですが、実のところ、茶釜の滝は、見ていてもあまり落ち着かず、さっさと下りたいといった気持ちの方が強くて、しげしげと時間をかけて眺めていたわけでもないのですよ。その点、雲上の滝の方は腰かけて見られたし。

クマ除け対策として、ホイッスルはお薦めですが、スプレーはどんなものでしょう。私、これ2本目ですが、1本目の賞味期限はすでに10年前に切れていて、手つかずのままに持っているのですが、それをいつか、だれもいない山の中でまき散らしてみたいなと思ってはいますけどね。これを部屋の中でいじっていて、つい噴射してしまい、気分が悪くなってえらいことになったと言っていたオッチャンがいましたけど。