◎2016年11月26日(土)

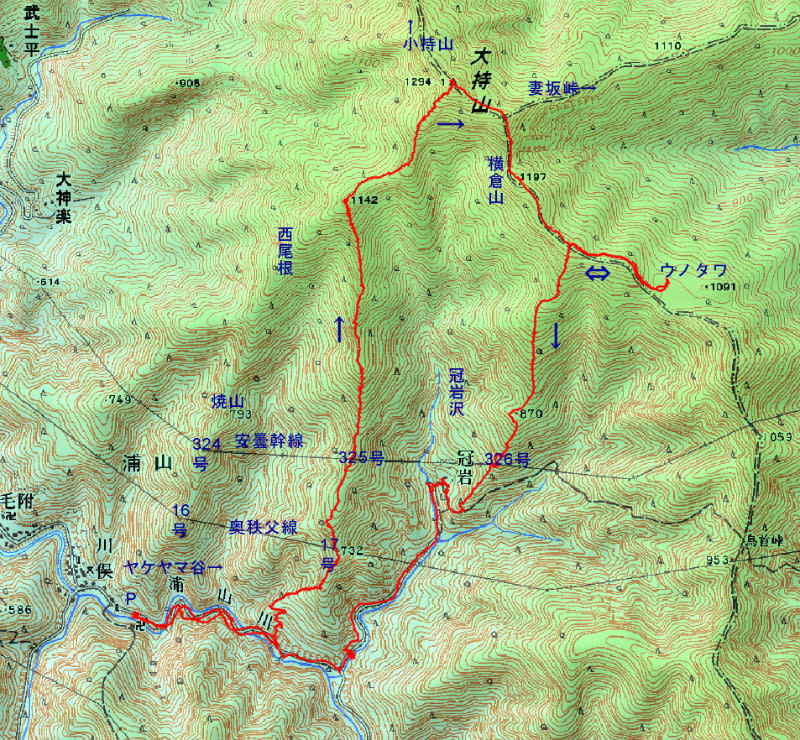

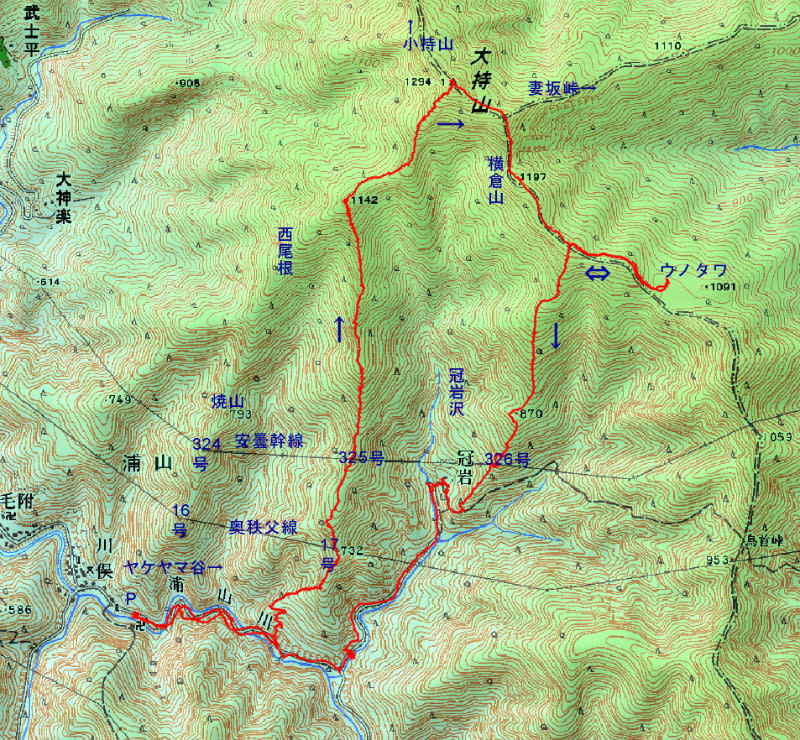

浦山大日堂前駐車場(7:45)……巡視路入口(7:54)……17号鉄塔732m標高点(8:35)……325号鉄塔(8:54)……1142m標高点西尾根合流(10:00~10:14)……大持山(10:47~10:55)……妻坂峠分岐(10:59)……横倉山1197m標高点(11:09)……ウノタワ(11:29)……左岸尾根分岐(11:51)……870m標高点付近(12:16)……326号鉄塔(12:24~12:35)……冠岩集落跡(12:46)……沢辺で食事(13:08~13:29)……駐車場(13:46)

今回の冠岩沢両岸尾根歩きは、そもそもぶなじろうさんの腹案のパクリである。大塚山に行った時のブログに、ぶなじろうさんから大持山の南尾根と東電ポール(巡視路)に関するコメントをいただき、自分にはまったくの発想外のルートであったため、えらく気になった。引き続き十津川村さんからもそのルートにつき、下り使用時の難儀さをコメントいただいた。それに関しては、行くとすれば上り時使用のつもりだから問題はないだろうと返信させていただいた。

大持山の南西尾根(通称「西尾根」)の1142m標高点から枝分かれして南下する南尾根。これを上りに使用したとして…。地図を良く見ると、稜線上1197m標高点(横倉山)の南東側に、870m標高点を通過して南西に向かう尾根が派生している。これを使えば、鳥首峠にわざわざ出なくとも冠岩集落跡に下れるのではないか。ここもまた送電線が通っているし、下部は巡視路を使えるかもしれない。

ネットで調べる。それらしき尾根を歩いた記録は数件あったが、どうも詳しくはない。しつこく調べると、地図の冠岩から北上する水線は「冠岩沢」という沢であることを知った。ここは滝も多く、その筋の方が結構入る沢らしく、冠岩沢の遡行後は大方が870m経由の尾根で下っているし、南尾根を下る方もいた。ただ、沢登りの方の記事は概して沢の状況は詳しくとも、尾根に関してはあっさりしたものだ。

いずれにしても、両尾根を歩けることはわかった。ぶなじろうさんには失礼とは思ったが、これもまた、ちゃっかりと先に歩かせていただくことにした。なお、両尾根については便宜上、冠岩沢両岸尾根(右岸尾根、左岸尾根)とさせていただく。

後日談ということになるが、実はこの冠岩沢左岸尾根、HIDEJIさんが20日に下られていた。まったく知らなかった。

浦山の方も結構な積雪だったようだ。路面に雪はなかったが、周囲の木々にはかなりの雪が残り、日陰ゆえ余計に寒々とした光景になっている。大日堂前のバス停脇の駐車場に車を置く。先に行ってもいいのだが、スペースがあるかどうかわからない。まして広河原逆川線の林道はずっと通行止めのままになっている。駐車場には、他に高崎ナンバーの車が一台だけ。すでにだれもいない。自分のことはさておき、雪の中ご苦労さまといったところだ。

雪を見て今日は革靴にする。いつもよりちょっと重い。というか、車に積んだ山荷物を整理した際に、軽い革靴は物置に入れてしまった。これは失敗。最後の車道歩きで足が痛くなることになる。防寒対策としては上下、中(パンツ)のヒートテックにフリースだ。スパッツは持参してはいるが、嫌いなのでつけない。結局、上で積雪になっていても、裾は濡れるがままにして歩いた。

(歩き出す。白い世界になっている)

(雪にモミジ。もう紅葉は終わりだろう)

(このポールから入る)

(巡視路は逆方向の北西に向かう)

路面は凍っているところもあって注意しながら歩く。10分も歩かずのうちに、左に巡視路入口が見えた。ポールには「奥秩父線17号、安曇幹線325号入口」とある。どうせ右岸尾根末端部は擁壁で、登れるとは思っていなかったから、この先、冠岩に分岐する林道側から入るつもりでいたが、ポールに記された鉄塔ナンバーは控えていた鉄塔と同じだし、ここからでも入れるのだろう。

いきなり薄暗い植林に入った。この辺の巡視路はこんなものだろう。踏み跡は明瞭で、一旦北西に、本尾根とは逆方向に向かったのであれれっと思ったが、この踏み跡、ジグザグになって南西に下る枝尾根に乗り上げた。巡視路はこの枝尾根を登るようだ。なるほど。

自然林になって明るくなったが傾斜はきつい。おまけに雪解けの土は緩く、積もった枯葉もまた滑る。早々にストックを出した。かなり楽になった。今日は最後までダブルストック歩きをすることになる。

(尾根に乗って)

(数週間前まではきれいだったろう)

(東側からの巡視路と合流)

一本調子の尾根だ。巡視路らしく、ところどころに土留めを兼ねた板立ての階段が続いている。足元のグズグズも、この好天でいずれすっきりするだろうなと思いながら急斜面を登っている。右手に南尾根の本尾根らしき尾根型が見え出した。そして合流。右岸尾根に乗った。

(17号鉄塔)

(大平山と三ツドッケを眺める)

やはり、予定の東側入口からも巡視路が続いていたようで、巡視路ポールがある。踏み跡も見える。巡視路もここで合流か。先が明るくなって、ちょっと行くと奥秩父17号鉄塔に出た。ここまで紛らわしい所はなかった。

展望は良好。南側の都県境の稜線がきれいに見えている。両神山もちらりと覗く。ふと気になった。南側の斜面、鉄塔はあるが送電線のない鉄塔がいくつか点在している。廃止になった幹線があるのだろうか。

ここでちょっと休憩したが、風が強くて一向に休まらない。先に行く。「安曇幹線325号に至る」のポールが引き続き尾根伝いに立っている。

(次は325号への巡視路)

(植林の中の登り)

(強い風が吹けば倒れそうな325号。電線はない)

(両神山が右端にちらり)

すぐに植林に入り、寒い植林の中の巡視路を登ると、左先に西尾根らしき尾根が見えてくる。まだ遠い。ほどなく鉄塔325号に着いた。あれっ、ひしゃげた感じの鉄塔には電線がない。ただの鉄骨のヤグラだけが残っている。安曇幹線はどうなったの? ぶなじろうさんの記事にも、鳥首峠あたりの鉄塔が取り払われていたという記載があって、気にはなっていた。安曇幹線は廃止か? 帰ってからネットで調べた。やはり、その筋の話題に詳しい方がいて、その記事には、西上武幹線とかが新設され、一部の安曇幹線(319~366号)が撤去されたとあった。いつのことなのかは記されていない。なるほどとは思ったが、撤去されたのは送電線だけで、この鉄骨のヤグラはどうするつもりでいるのか。東電の敷地内とはいえ、支えをなくした鉄塔が倒れるにまかすつもりなのだろうか。マイナー歩きのハイカーには、倒れた鉄骨が歩行の妨げにもなるだろう。ところで、撤去の送電線はどうやって移動、撤退したのだろう。やはりヘリでやったのだろうか。気になった。人力ではあるまい。

相変わらずの冷たい風で一服する気にもなれない。別に急ぐわけでもなかったが先に行く。実はここで見た展望が、結果的に本日最後のものとなる。

(引き続きの尾根。これでも急だ)

(それなりに変化はある尾根)

(シカ道で巻く)

この先、尾根幅が狭くなった分、明瞭な尾根型になっていく。赤い杭が尾根伝いに登っている。狭いとはいってもヤセでもなく普通の尾根だ。単調といえばそうかもしれない。ただ、左斜面は急になっていて、転んだら、かなり落とされてしまいそうだ。尾根は地図ではなだらかだが、気まぐれの急斜面が続いていたりする。ところどころにシカ道らしき跡が見え、これを尾根巻きに使えば比較的楽だ。尾根から離れそうになったら尾根に戻ればいい。ところどころで植林が入り込むが、長くは続かない。この先も展望はない。先ほど2か所の開けた鉄塔付近だけ。黙々歩きといったところだろう。だが、広葉樹の中の歩きは気持ちがよく、嫌いではない。

1020m付近で休憩。風が渦巻き状態になっている。基本は東から西。その風のせいで、樹についた雪がつぶてになって飛んでくる。幸いあたることはなかった。赤い杭は950m付近で消えてしまった。

(こうなることは予想していなかった)

(だが、雪の上は歩いていて気持ちがよい)

(西尾根に合流)

1040mあたりに来ると、雪が続き、尾根は雪ですっぽりと埋まってしまった。まだ11月末だ。雪国ならいざ知らず、奥武蔵の山でこうだ。積雪は5センチ程度だろうか。雪の上には色づいたモミジの葉が点々と続いている。雪の上だがいい気分で歩ける。右の稜線を見上げると、何だかガスが巻き出している。明日は雨だが、今日は晴れのはずだったが。

雪は一旦まばらになり、ようやく西尾根が左に迫ってくる。一気に登って西尾根に合流した。ここは1042m標高点付近だ。風がやわらぎ、休憩する。ここでようやく一服する。この先もまた雪の稜線の気配で、まさかこうとは予想もしなかったが、念のためチェーンスパイクを巻いた。チェーンパイクはいつも持ち歩いている。寒いのに変わりはないが、まだフリースのままでも歩けるだろう。15分ほど休む。

ここまでの右岸尾根、すんなりとは来たが、下り使用の場合、見下ろすと急斜面が続き、尾根の分岐も2つほどあって、その辺は要注意か。また、十津川村さんの記されていたように、下部の巡視路は踏み跡も入り乱れているので、とにかく先々の黄色のポールにできるだけ気をつけることだろうか。上り使用に関しては何ら問題ない。

(西尾根で大持山に向かう)

(大持山山頂)

とうとう雪道になってしまった。積雪は10センチ近くはありそうだ。シカの足跡と、ワカンクラスの大きさの窪みが続いている。ここにもやはりクマはいるのだろう。それでいて、この程度の積雪の上を歩いているのは楽しいもので、さっきまでの苦行に似た気分とは全然違った気分で歩ける。ただ、次第に視界が悪くなっているのがすっきりしない。

石がごろごろしたところを通って大持山山頂。だれもいない。ガスでぼんやりしている。雪で座る場所もなく、三角点に腰かけて地図を広げる。こんな天気では、このまま横倉山まで行って、さっさと左岸尾根を下ってもいいが、そこまで行って、ウノタワの雪の風景を見ないで帰るのもなぁ。まして、ウノタワといったら先ずはぶなじろうさんのイメージだ。輪をかけてぶなじろうさんに礼を失するのもなぁとも思ってしまう。ただ、等高線を追うと、ウノタワから左岸尾根分岐までほぼ100mの登り返しになる。これもまたなんだよなとも悩む。決めかねるままに先に行く。

(雪の上にはしっかりしたトレースがあった)

(妻坂峠分岐。ここは鳥首峠方面に直進)

(いやらしい下り。ここを登り返すことはないからいいが)

ガスの中を下る。昨日あたり歩いたハイカーが結構いるのか、雪の上の踏み跡は明瞭だ。妻坂峠方面への分岐手前で登って来る単独氏とすれ違う。分岐到着。妻坂峠ルートの方から複数の声が聞こえる。この先、鳥首峠方面は足跡はないかなと思ったが、こちらも歩いている。あっさり記してはいるが、ずっとガスの中の世界は続いている。

下る。この下りはいやらしい。とにかく長い。ここを登り返せとなると、この状況ではためらってしまう。雪が解けて、どろんこになり、かなり滑る。両ストックで支えながらヨチヨチ歩きで下っている。

(横倉山通過)

(ちょっと下って)

(これが左岸尾根へのマークか)

鞍部に出て、さほどの登り返しもなく横倉山(1197m標高点)に到着。横倉山には失礼だが、ここはあくまでも通過点のピークでしかない。その先に行くと、左岸尾根の分岐付近。目印があるのではと思って探すと、やはり細い樹に赤テープが巻かれていた。その先は尾根状になっている気配。下山ルートを確認してしまうと、安心してついウノタワまで行きたくなってしまう。ここまでずっとどうするか悩んだままだったが下る。100mの登り返しは後の祭りにしよう。

(ウノタワへ。ここの登り返しがつらかった)

(ウノタワその1)

(ウノタワその2)

ひどい泥んこ混じりの坂を下る。チェーンスパイクがなかったらズルズルだろう。下のウノタワの方から騒ぎ声が聞こえる。若い男女4人。道標を囲んで休んでいて、道標の写真は撮れない。異性がいると、ついはしゃいで騒がしくなるのは、高齢者グループとて同じだなとつい思ってしまう。男は男で、そこいらのジジィ、オニイチャンとオレは違うんだと主張もしたくなるものだろうて。

その肝心のウノタワだが、予想通りにガスで視界は悪い。ただの窪地の風景になっている。いろいろ煩悩はあったが、ここに来る程のことまでもなかったか。グルッと回ってさっと探索を終える。ここに、名栗の山中というところから直通でウノタワにつながっているルートがあって、そこから単独の青年が上がって来たが、休むこともなく大持山の方に登って行った。

(分岐に戻り、ここを左に下る)

さて、ここからの登り返しが、自分には本日一番の難所だった。予想はしていた。何度も休み、後ろから4人グループに追いつかれないか、つい気になって見下ろしてしまう。先行の青年を追いかけようと思っても距離は開く一方だ。前門のウルフ、後門の猫連中といったところか。

分岐に戻ってヤレヤレ。息を整えたところで地図を広げてコンパスをセットする。後ろを4人グループが通過する。入り込むところまで見られた。不審なオッサンと見られたろう。そんなことはどうでもいい。オッサンの後をついて来るかい?

(左岸尾根に入る)

(倒木が出てくる)

最初のうちは、なだらか、周囲が自然林、たまに大きな石が点在といったごくありふれた尾根だったが、そのうちに倒木が目立つようになる。荒れている。周囲を見ると、左右を小尾根が平行して下っている。今日は赤テープからストレートに下ったので迷うことはなかったが、自力で起点を見つけようとすれば、尾根を迷う可能性もあるだろう。

尾根はゆるりと右向きになる。ところどころで尾根先が見えず、その先が切れているのでは気をもんだところもあるが、手こずることもなく尾根型のままに下れる。

始末の悪いことに、雪混じりの枯葉の斜面を下って行くと、右足のチェーンスパイクにやたらと雪ダンゴができてしまう。高いものですぐに10センチ。これでは危ないので、しきりに落とすが、左足にダンゴがさっぱりできないのが何とも不思議。

(これがずっと続けばいいと思ったが)

(870m付近)

1000m付近で杉の植林が出てきた。この植林もまた深い。尾根は左植林、右雑木の中を下るが、これも70mも続かず、930m付近ではすっかり植林に吸収され、ひんやりとした歩きになってしまった。870m標高点付近は植林の平らなところにある。

(この辺りが尾根型不明瞭。ただ、植林側の左斜面は急になっているからわかりやすいかと)

(モンスターのような鉄塔残骸)

ここまで無事に下ったはいいが、ここから尾根型が不明瞭になっていく。斜面はだだっ広くなり、歩く方向を特定しづらい。つい右手に下ってしまいたくなる。870mからコンパスを鉄塔地点にセットしたので、それに合わせて下ったが、左が植林の急斜面になっているので、かろうじて尾根通しに歩いているようだ。GPSで確認しても問題はない。この辺はGPSがないと不安になってしまうかも。

突然、明るくなって鉄塔が現れた。これが安曇幹線326号。この鉄塔もまた骨組みだけになっている。鉄塔を通して見える南側の風景は、もうすでに低い雲が立ち込めている。鉄塔の周辺は荒れている。間伐が放り出され、切り株が無造作に並んでいる。周囲はバリケードを築いたようにもなっている。シートを広げ10分ほど休む。この先には巡視路があるだろう。ここまで来れば大丈夫だろうといった心持ちだ。

(巡視路を下る。踏み跡はしっかりしている)

一瞬、どちら方面に下ればいいのか混乱した。三方ともに植林だ。改めて尾根末端にコンパスをセットして疑心暗鬼に下ってみると、ほどなく巡視路が見つかった。巡視路は尾根伝い、もしくはそれを巻くように設置されている。

左からの巡視路と合流。ポールには「327号」方面と記されている。どうもしっかりした記憶はないが、これは鳥首峠に向かう登山道ではなかっただろうか。

(お堂の屋根が目に入った)

(冠岩集落跡の妙法地蔵と板碑)

(廃屋は3棟ほどか)

板碑と地蔵が置かれたところに出た。ここが冠岩の集落跡。確か妙法地蔵だ。お堂の屋根はそのまま脇にさらされている。この板碑を調べた人がいて、古いのは応永十年(1403年)の年号が刻まれているとか。この集落も平将門一族と関係があったらしい。集落跡にも寄ってみたが、心ない文言を記した落書きがあちこちにあった。

ここまで左岸尾根分岐から実質45分だった。2回目に下るとすればもっと早いだろうが、ここを上り使用で歩くと、地形が複雑なところがあって、迷うところがありそうだ。ことに鉄塔付近の上は尾根の判別がつかない状態になっている。今日の下り使用は正解だったかもしれない。

(冠岩沢。ここを見る限りはショボ沢だ)

(冠岩の標識)

(ここでランチ)

薄暗い道を通り、冠岩の道標を見て林道に出る。当初の予定の巡視路入口を確認。風はもう収まっている。ここまでちょくちょく休んでは菓子パンやらを口にしたがお腹が空いている。沢に出て小滝を眺めながら大休止。せっかく持参したポットの湯で味噌汁をつくって飲む。冷めかかっていたが身体が暖まった。

ここのところ東電巡視路がやたらと気になる。秩父あたりは、この巡視路をうまく活用すればおもしろい歩きもできる。沢の左岸側に鉄塔18号、19号の巡視路があった。地図を見る。これは鳥首峠の少し南に出る奥秩父線だが、マイナー歩きのハイカーにはあまり利用価値はなさそうだ。

(県道に出る)

(ここから右岸尾根に入った)

(浦山大日堂前の駐車場に帰還)

県道(秩父上名栗線)に出る。入口に地元ナンバーの車が一台。朝と違ってどんよりした空模様になってしまった。林道、県道沿いの紅葉はすっかり終わっている。舗装道に入ってから足の痛みが出てきた。久しぶりに履いた固い革靴だった。車置きの革靴は忘れないうちに交換しておこう。今朝の巡視路入口を改めて確認。

駐車場に到着。車は増えていない。高崎ナンバーの車はそのまま。どこを歩かれているのかちょっと気になった。ぬくもり号がやって来た。それに合わせて、どこからともなく単独ハイカーが現れた。バスに乗るのだろうが、運転士が乗客を待たせ、車のキィをかけて近所に使いに行ったので、バスの中に入れない様子だ。

今日のコース、両岸尾根歩きにばかり気にとられて歩きはしたが、やはり今回のように、上りは右岸尾根、下りは左岸尾根使用がいいだろう。西尾根もまた、大神楽に下る分岐尾根が気になったままだ。いずれ歩くつもりでいるが、今日の稜線の積雪からして、春過ぎといったところだろうか。

この時期、秩父に何があるのか知らないが、紅葉も過ぎたことだし、道も空いているだろうと思ったが、やはり市内通過には時間がかかってしまった。

※今回歩いた冠岩沢両岸尾根には、ハイカー向けのリボン、テープ等の目印になるものはありません。右岸尾根には、2つ目の鉄塔まで山林、電力関係者の目印が多々ありますが、その先に目印はなく、1142m直下に南尾根を識別するための古いテープが2本巻かれているだけです。また、左岸尾根には、記事内でも紹介した稜線上に入口を示すテープと、870m標高点にピンクテープがあるのみで、326号鉄塔に至るまで目印はありません。本記事を参考にして歩かれる奇特な方がいたとして、その点を含んで歩くようにしてください。

(本日の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

浦山大日堂前駐車場(7:45)……巡視路入口(7:54)……17号鉄塔732m標高点(8:35)……325号鉄塔(8:54)……1142m標高点西尾根合流(10:00~10:14)……大持山(10:47~10:55)……妻坂峠分岐(10:59)……横倉山1197m標高点(11:09)……ウノタワ(11:29)……左岸尾根分岐(11:51)……870m標高点付近(12:16)……326号鉄塔(12:24~12:35)……冠岩集落跡(12:46)……沢辺で食事(13:08~13:29)……駐車場(13:46)

今回の冠岩沢両岸尾根歩きは、そもそもぶなじろうさんの腹案のパクリである。大塚山に行った時のブログに、ぶなじろうさんから大持山の南尾根と東電ポール(巡視路)に関するコメントをいただき、自分にはまったくの発想外のルートであったため、えらく気になった。引き続き十津川村さんからもそのルートにつき、下り使用時の難儀さをコメントいただいた。それに関しては、行くとすれば上り時使用のつもりだから問題はないだろうと返信させていただいた。

大持山の南西尾根(通称「西尾根」)の1142m標高点から枝分かれして南下する南尾根。これを上りに使用したとして…。地図を良く見ると、稜線上1197m標高点(横倉山)の南東側に、870m標高点を通過して南西に向かう尾根が派生している。これを使えば、鳥首峠にわざわざ出なくとも冠岩集落跡に下れるのではないか。ここもまた送電線が通っているし、下部は巡視路を使えるかもしれない。

ネットで調べる。それらしき尾根を歩いた記録は数件あったが、どうも詳しくはない。しつこく調べると、地図の冠岩から北上する水線は「冠岩沢」という沢であることを知った。ここは滝も多く、その筋の方が結構入る沢らしく、冠岩沢の遡行後は大方が870m経由の尾根で下っているし、南尾根を下る方もいた。ただ、沢登りの方の記事は概して沢の状況は詳しくとも、尾根に関してはあっさりしたものだ。

いずれにしても、両尾根を歩けることはわかった。ぶなじろうさんには失礼とは思ったが、これもまた、ちゃっかりと先に歩かせていただくことにした。なお、両尾根については便宜上、冠岩沢両岸尾根(右岸尾根、左岸尾根)とさせていただく。

後日談ということになるが、実はこの冠岩沢左岸尾根、HIDEJIさんが20日に下られていた。まったく知らなかった。

浦山の方も結構な積雪だったようだ。路面に雪はなかったが、周囲の木々にはかなりの雪が残り、日陰ゆえ余計に寒々とした光景になっている。大日堂前のバス停脇の駐車場に車を置く。先に行ってもいいのだが、スペースがあるかどうかわからない。まして広河原逆川線の林道はずっと通行止めのままになっている。駐車場には、他に高崎ナンバーの車が一台だけ。すでにだれもいない。自分のことはさておき、雪の中ご苦労さまといったところだ。

雪を見て今日は革靴にする。いつもよりちょっと重い。というか、車に積んだ山荷物を整理した際に、軽い革靴は物置に入れてしまった。これは失敗。最後の車道歩きで足が痛くなることになる。防寒対策としては上下、中(パンツ)のヒートテックにフリースだ。スパッツは持参してはいるが、嫌いなのでつけない。結局、上で積雪になっていても、裾は濡れるがままにして歩いた。

(歩き出す。白い世界になっている)

(雪にモミジ。もう紅葉は終わりだろう)

(このポールから入る)

(巡視路は逆方向の北西に向かう)

路面は凍っているところもあって注意しながら歩く。10分も歩かずのうちに、左に巡視路入口が見えた。ポールには「奥秩父線17号、安曇幹線325号入口」とある。どうせ右岸尾根末端部は擁壁で、登れるとは思っていなかったから、この先、冠岩に分岐する林道側から入るつもりでいたが、ポールに記された鉄塔ナンバーは控えていた鉄塔と同じだし、ここからでも入れるのだろう。

いきなり薄暗い植林に入った。この辺の巡視路はこんなものだろう。踏み跡は明瞭で、一旦北西に、本尾根とは逆方向に向かったのであれれっと思ったが、この踏み跡、ジグザグになって南西に下る枝尾根に乗り上げた。巡視路はこの枝尾根を登るようだ。なるほど。

自然林になって明るくなったが傾斜はきつい。おまけに雪解けの土は緩く、積もった枯葉もまた滑る。早々にストックを出した。かなり楽になった。今日は最後までダブルストック歩きをすることになる。

(尾根に乗って)

(数週間前まではきれいだったろう)

(東側からの巡視路と合流)

一本調子の尾根だ。巡視路らしく、ところどころに土留めを兼ねた板立ての階段が続いている。足元のグズグズも、この好天でいずれすっきりするだろうなと思いながら急斜面を登っている。右手に南尾根の本尾根らしき尾根型が見え出した。そして合流。右岸尾根に乗った。

(17号鉄塔)

(大平山と三ツドッケを眺める)

やはり、予定の東側入口からも巡視路が続いていたようで、巡視路ポールがある。踏み跡も見える。巡視路もここで合流か。先が明るくなって、ちょっと行くと奥秩父17号鉄塔に出た。ここまで紛らわしい所はなかった。

展望は良好。南側の都県境の稜線がきれいに見えている。両神山もちらりと覗く。ふと気になった。南側の斜面、鉄塔はあるが送電線のない鉄塔がいくつか点在している。廃止になった幹線があるのだろうか。

ここでちょっと休憩したが、風が強くて一向に休まらない。先に行く。「安曇幹線325号に至る」のポールが引き続き尾根伝いに立っている。

(次は325号への巡視路)

(植林の中の登り)

(強い風が吹けば倒れそうな325号。電線はない)

(両神山が右端にちらり)

すぐに植林に入り、寒い植林の中の巡視路を登ると、左先に西尾根らしき尾根が見えてくる。まだ遠い。ほどなく鉄塔325号に着いた。あれっ、ひしゃげた感じの鉄塔には電線がない。ただの鉄骨のヤグラだけが残っている。安曇幹線はどうなったの? ぶなじろうさんの記事にも、鳥首峠あたりの鉄塔が取り払われていたという記載があって、気にはなっていた。安曇幹線は廃止か? 帰ってからネットで調べた。やはり、その筋の話題に詳しい方がいて、その記事には、西上武幹線とかが新設され、一部の安曇幹線(319~366号)が撤去されたとあった。いつのことなのかは記されていない。なるほどとは思ったが、撤去されたのは送電線だけで、この鉄骨のヤグラはどうするつもりでいるのか。東電の敷地内とはいえ、支えをなくした鉄塔が倒れるにまかすつもりなのだろうか。マイナー歩きのハイカーには、倒れた鉄骨が歩行の妨げにもなるだろう。ところで、撤去の送電線はどうやって移動、撤退したのだろう。やはりヘリでやったのだろうか。気になった。人力ではあるまい。

相変わらずの冷たい風で一服する気にもなれない。別に急ぐわけでもなかったが先に行く。実はここで見た展望が、結果的に本日最後のものとなる。

(引き続きの尾根。これでも急だ)

(それなりに変化はある尾根)

(シカ道で巻く)

この先、尾根幅が狭くなった分、明瞭な尾根型になっていく。赤い杭が尾根伝いに登っている。狭いとはいってもヤセでもなく普通の尾根だ。単調といえばそうかもしれない。ただ、左斜面は急になっていて、転んだら、かなり落とされてしまいそうだ。尾根は地図ではなだらかだが、気まぐれの急斜面が続いていたりする。ところどころにシカ道らしき跡が見え、これを尾根巻きに使えば比較的楽だ。尾根から離れそうになったら尾根に戻ればいい。ところどころで植林が入り込むが、長くは続かない。この先も展望はない。先ほど2か所の開けた鉄塔付近だけ。黙々歩きといったところだろう。だが、広葉樹の中の歩きは気持ちがよく、嫌いではない。

1020m付近で休憩。風が渦巻き状態になっている。基本は東から西。その風のせいで、樹についた雪がつぶてになって飛んでくる。幸いあたることはなかった。赤い杭は950m付近で消えてしまった。

(こうなることは予想していなかった)

(だが、雪の上は歩いていて気持ちがよい)

(西尾根に合流)

1040mあたりに来ると、雪が続き、尾根は雪ですっぽりと埋まってしまった。まだ11月末だ。雪国ならいざ知らず、奥武蔵の山でこうだ。積雪は5センチ程度だろうか。雪の上には色づいたモミジの葉が点々と続いている。雪の上だがいい気分で歩ける。右の稜線を見上げると、何だかガスが巻き出している。明日は雨だが、今日は晴れのはずだったが。

雪は一旦まばらになり、ようやく西尾根が左に迫ってくる。一気に登って西尾根に合流した。ここは1042m標高点付近だ。風がやわらぎ、休憩する。ここでようやく一服する。この先もまた雪の稜線の気配で、まさかこうとは予想もしなかったが、念のためチェーンスパイクを巻いた。チェーンパイクはいつも持ち歩いている。寒いのに変わりはないが、まだフリースのままでも歩けるだろう。15分ほど休む。

ここまでの右岸尾根、すんなりとは来たが、下り使用の場合、見下ろすと急斜面が続き、尾根の分岐も2つほどあって、その辺は要注意か。また、十津川村さんの記されていたように、下部の巡視路は踏み跡も入り乱れているので、とにかく先々の黄色のポールにできるだけ気をつけることだろうか。上り使用に関しては何ら問題ない。

(西尾根で大持山に向かう)

(大持山山頂)

とうとう雪道になってしまった。積雪は10センチ近くはありそうだ。シカの足跡と、ワカンクラスの大きさの窪みが続いている。ここにもやはりクマはいるのだろう。それでいて、この程度の積雪の上を歩いているのは楽しいもので、さっきまでの苦行に似た気分とは全然違った気分で歩ける。ただ、次第に視界が悪くなっているのがすっきりしない。

石がごろごろしたところを通って大持山山頂。だれもいない。ガスでぼんやりしている。雪で座る場所もなく、三角点に腰かけて地図を広げる。こんな天気では、このまま横倉山まで行って、さっさと左岸尾根を下ってもいいが、そこまで行って、ウノタワの雪の風景を見ないで帰るのもなぁ。まして、ウノタワといったら先ずはぶなじろうさんのイメージだ。輪をかけてぶなじろうさんに礼を失するのもなぁとも思ってしまう。ただ、等高線を追うと、ウノタワから左岸尾根分岐までほぼ100mの登り返しになる。これもまたなんだよなとも悩む。決めかねるままに先に行く。

(雪の上にはしっかりしたトレースがあった)

(妻坂峠分岐。ここは鳥首峠方面に直進)

(いやらしい下り。ここを登り返すことはないからいいが)

ガスの中を下る。昨日あたり歩いたハイカーが結構いるのか、雪の上の踏み跡は明瞭だ。妻坂峠方面への分岐手前で登って来る単独氏とすれ違う。分岐到着。妻坂峠ルートの方から複数の声が聞こえる。この先、鳥首峠方面は足跡はないかなと思ったが、こちらも歩いている。あっさり記してはいるが、ずっとガスの中の世界は続いている。

下る。この下りはいやらしい。とにかく長い。ここを登り返せとなると、この状況ではためらってしまう。雪が解けて、どろんこになり、かなり滑る。両ストックで支えながらヨチヨチ歩きで下っている。

(横倉山通過)

(ちょっと下って)

(これが左岸尾根へのマークか)

鞍部に出て、さほどの登り返しもなく横倉山(1197m標高点)に到着。横倉山には失礼だが、ここはあくまでも通過点のピークでしかない。その先に行くと、左岸尾根の分岐付近。目印があるのではと思って探すと、やはり細い樹に赤テープが巻かれていた。その先は尾根状になっている気配。下山ルートを確認してしまうと、安心してついウノタワまで行きたくなってしまう。ここまでずっとどうするか悩んだままだったが下る。100mの登り返しは後の祭りにしよう。

(ウノタワへ。ここの登り返しがつらかった)

(ウノタワその1)

(ウノタワその2)

ひどい泥んこ混じりの坂を下る。チェーンスパイクがなかったらズルズルだろう。下のウノタワの方から騒ぎ声が聞こえる。若い男女4人。道標を囲んで休んでいて、道標の写真は撮れない。異性がいると、ついはしゃいで騒がしくなるのは、高齢者グループとて同じだなとつい思ってしまう。男は男で、そこいらのジジィ、オニイチャンとオレは違うんだと主張もしたくなるものだろうて。

その肝心のウノタワだが、予想通りにガスで視界は悪い。ただの窪地の風景になっている。いろいろ煩悩はあったが、ここに来る程のことまでもなかったか。グルッと回ってさっと探索を終える。ここに、名栗の山中というところから直通でウノタワにつながっているルートがあって、そこから単独の青年が上がって来たが、休むこともなく大持山の方に登って行った。

(分岐に戻り、ここを左に下る)

さて、ここからの登り返しが、自分には本日一番の難所だった。予想はしていた。何度も休み、後ろから4人グループに追いつかれないか、つい気になって見下ろしてしまう。先行の青年を追いかけようと思っても距離は開く一方だ。前門のウルフ、後門の猫連中といったところか。

分岐に戻ってヤレヤレ。息を整えたところで地図を広げてコンパスをセットする。後ろを4人グループが通過する。入り込むところまで見られた。不審なオッサンと見られたろう。そんなことはどうでもいい。オッサンの後をついて来るかい?

(左岸尾根に入る)

(倒木が出てくる)

最初のうちは、なだらか、周囲が自然林、たまに大きな石が点在といったごくありふれた尾根だったが、そのうちに倒木が目立つようになる。荒れている。周囲を見ると、左右を小尾根が平行して下っている。今日は赤テープからストレートに下ったので迷うことはなかったが、自力で起点を見つけようとすれば、尾根を迷う可能性もあるだろう。

尾根はゆるりと右向きになる。ところどころで尾根先が見えず、その先が切れているのでは気をもんだところもあるが、手こずることもなく尾根型のままに下れる。

始末の悪いことに、雪混じりの枯葉の斜面を下って行くと、右足のチェーンスパイクにやたらと雪ダンゴができてしまう。高いものですぐに10センチ。これでは危ないので、しきりに落とすが、左足にダンゴがさっぱりできないのが何とも不思議。

(これがずっと続けばいいと思ったが)

(870m付近)

1000m付近で杉の植林が出てきた。この植林もまた深い。尾根は左植林、右雑木の中を下るが、これも70mも続かず、930m付近ではすっかり植林に吸収され、ひんやりとした歩きになってしまった。870m標高点付近は植林の平らなところにある。

(この辺りが尾根型不明瞭。ただ、植林側の左斜面は急になっているからわかりやすいかと)

(モンスターのような鉄塔残骸)

ここまで無事に下ったはいいが、ここから尾根型が不明瞭になっていく。斜面はだだっ広くなり、歩く方向を特定しづらい。つい右手に下ってしまいたくなる。870mからコンパスを鉄塔地点にセットしたので、それに合わせて下ったが、左が植林の急斜面になっているので、かろうじて尾根通しに歩いているようだ。GPSで確認しても問題はない。この辺はGPSがないと不安になってしまうかも。

突然、明るくなって鉄塔が現れた。これが安曇幹線326号。この鉄塔もまた骨組みだけになっている。鉄塔を通して見える南側の風景は、もうすでに低い雲が立ち込めている。鉄塔の周辺は荒れている。間伐が放り出され、切り株が無造作に並んでいる。周囲はバリケードを築いたようにもなっている。シートを広げ10分ほど休む。この先には巡視路があるだろう。ここまで来れば大丈夫だろうといった心持ちだ。

(巡視路を下る。踏み跡はしっかりしている)

一瞬、どちら方面に下ればいいのか混乱した。三方ともに植林だ。改めて尾根末端にコンパスをセットして疑心暗鬼に下ってみると、ほどなく巡視路が見つかった。巡視路は尾根伝い、もしくはそれを巻くように設置されている。

左からの巡視路と合流。ポールには「327号」方面と記されている。どうもしっかりした記憶はないが、これは鳥首峠に向かう登山道ではなかっただろうか。

(お堂の屋根が目に入った)

(冠岩集落跡の妙法地蔵と板碑)

(廃屋は3棟ほどか)

板碑と地蔵が置かれたところに出た。ここが冠岩の集落跡。確か妙法地蔵だ。お堂の屋根はそのまま脇にさらされている。この板碑を調べた人がいて、古いのは応永十年(1403年)の年号が刻まれているとか。この集落も平将門一族と関係があったらしい。集落跡にも寄ってみたが、心ない文言を記した落書きがあちこちにあった。

ここまで左岸尾根分岐から実質45分だった。2回目に下るとすればもっと早いだろうが、ここを上り使用で歩くと、地形が複雑なところがあって、迷うところがありそうだ。ことに鉄塔付近の上は尾根の判別がつかない状態になっている。今日の下り使用は正解だったかもしれない。

(冠岩沢。ここを見る限りはショボ沢だ)

(冠岩の標識)

(ここでランチ)

薄暗い道を通り、冠岩の道標を見て林道に出る。当初の予定の巡視路入口を確認。風はもう収まっている。ここまでちょくちょく休んでは菓子パンやらを口にしたがお腹が空いている。沢に出て小滝を眺めながら大休止。せっかく持参したポットの湯で味噌汁をつくって飲む。冷めかかっていたが身体が暖まった。

ここのところ東電巡視路がやたらと気になる。秩父あたりは、この巡視路をうまく活用すればおもしろい歩きもできる。沢の左岸側に鉄塔18号、19号の巡視路があった。地図を見る。これは鳥首峠の少し南に出る奥秩父線だが、マイナー歩きのハイカーにはあまり利用価値はなさそうだ。

(県道に出る)

(ここから右岸尾根に入った)

(浦山大日堂前の駐車場に帰還)

県道(秩父上名栗線)に出る。入口に地元ナンバーの車が一台。朝と違ってどんよりした空模様になってしまった。林道、県道沿いの紅葉はすっかり終わっている。舗装道に入ってから足の痛みが出てきた。久しぶりに履いた固い革靴だった。車置きの革靴は忘れないうちに交換しておこう。今朝の巡視路入口を改めて確認。

駐車場に到着。車は増えていない。高崎ナンバーの車はそのまま。どこを歩かれているのかちょっと気になった。ぬくもり号がやって来た。それに合わせて、どこからともなく単独ハイカーが現れた。バスに乗るのだろうが、運転士が乗客を待たせ、車のキィをかけて近所に使いに行ったので、バスの中に入れない様子だ。

今日のコース、両岸尾根歩きにばかり気にとられて歩きはしたが、やはり今回のように、上りは右岸尾根、下りは左岸尾根使用がいいだろう。西尾根もまた、大神楽に下る分岐尾根が気になったままだ。いずれ歩くつもりでいるが、今日の稜線の積雪からして、春過ぎといったところだろうか。

この時期、秩父に何があるのか知らないが、紅葉も過ぎたことだし、道も空いているだろうと思ったが、やはり市内通過には時間がかかってしまった。

※今回歩いた冠岩沢両岸尾根には、ハイカー向けのリボン、テープ等の目印になるものはありません。右岸尾根には、2つ目の鉄塔まで山林、電力関係者の目印が多々ありますが、その先に目印はなく、1142m直下に南尾根を識別するための古いテープが2本巻かれているだけです。また、左岸尾根には、記事内でも紹介した稜線上に入口を示すテープと、870m標高点にピンクテープがあるのみで、326号鉄塔に至るまで目印はありません。本記事を参考にして歩かれる奇特な方がいたとして、その点を含んで歩くようにしてください。

(本日の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

今回のマイナー尾根の往復は、やはり、順視路利用が正解かと思います。せっかくしっかりした踏み跡が期待できるのに、わざわざ危うい思いをして歩くこともないでしょう。

ウノタワといったら、やはりぶなじろうさんですよね。すぐに想起してしまいます。ウノタワも、四季を通じていい雰囲気のところのようですが、今回のようにガスガスではいただけませんね。ただ、積雪も場所によっては腰越えの体験はありますが、例年それほどのエリアではありません。

雪原のウノタワもよろしいかと思いますよ。そうですね。私のように南側から行けば暗いし、北側はしっかりしたハイキングコースも続いていて、明るいといったイメージですかね。みー猫さんのコース取り、期待したいところです。

紅葉と雪のコンビネーションが話題の今年ですが、すべてが極端になっていて、山に行く時の準備も、今までの経験値を超えてしまいそうですね。

鹿道を歩く山行、たそがれさんらしい!!

これからですね、雪山は、綺麗で見ていると、すっきりする気分になりますから。期待していますよ

暖冬化、地球温暖化ですか。どこの博士かは存じませんが、「なんとか化」と表現できるような顕著な傾向があるわけでもなく、ただの異常気象のような気がいたします。

秩父も、この辺は雪も積もるところですけど、11月末に10センチほどの雪を見るとは想像すらしませんでした。

ただ、このくらいの積雪の中を歩くのは気持ちがいいものです。これに紅葉が混じっていたら最高でしたでしょうけど、ガスの中では、紅葉がどうなったかもわかりませんでした。

雪山を期待されてもねぇ。さほど、そちらの歩きに精通しているわけでもないしねぇ。

さっそく冠岩沢の両岸尾根に出かけられましたか。

右岸尾根の下部――管見ですが、たそがれオヤジさんが取り付かれた地点から17号鉄塔までは、下りだと、二人に一人は巡視路をはずしてしまうのではないかとみていましたが、上りだと全く問題ないようですね。

左岸尾根分岐とウノタワを往復するに際しての逡巡には、失礼ながら笑ってしまいました。私ならとっとと左岸尾根を下ってしまいますよ。

それにしても、季節やコンディションを問わず、ウノタワの人気はすごいですね。

先日、オクスヤマ沢沿いに登って源頭(高ワラビ尾根上部)に出たところ、尾根を勢いよく下ってきた軽装のハイカーから、「このまま下っていけば、ウノタワに出ますか?」と尋ねられました。話を聞いてみると、名郷から妻坂峠を経由して大持山の肩(妻坂峠分岐)に出たところで、南下せずに北上、そのまま進んで小持山を越えたところで、高ワラビ尾根に入ったようでした。ガイドブックのみで、登山地図も持たない豪傑でした。

左岸尾根は、HIDEJIさんの記事にもありましたが、誰かがテープを掃除してくれたようですね。私が歩いたときは青や黄が10メートルおきにありましたから。

ここ一、二年で、奥武蔵辺りではテープが三倍ぐらいに増えたように思います。単なるマーキングだけでなく、地形的特徴のある場所に、○○ノ頭とか○○平と書かれたテープもやたらと多くなりました。「登山詳細図」の影響でしょうかね。

早速、行って来ましたよ。右岸尾根の17号鉄塔ですが、やはり下からだと問題なしですね。別に冷静な判断云々も必要もありません。せいぜい、あの南側の入口使用だと、尾根のある北東ではなく北西方向に向かうので、これでいいのかなと思うくらいのもので、枝尾根に乗ってしまえば、地図を見て安心もできます。ただ、下りで使用すると、東側からの巡視路が入ったところ(合流)にポールがありますので、大方は枝尾根の方ではなく本尾根に下りかけるのではないかと思います。東側の巡視路の様子がわかりませんので、その先はどう迷いそうなのかは判断しかねます。下りで南側の入口を目指すにしても、巡視路はクネクネしていますし、他の踏み跡もあって、迷うところかもしれませんね。

左岸尾根はテープだらけだったのですか。ちょっと信じがたいです。きれいなものでしたよ。静かな山好きの奇特な方がいらっしゃるのでしょう。尾根に乗ってしまえば、植林までは一本調子ですし、10mの間隔は大げさですよ。

このことと関連もしていますが、そのウノタワ見たさに高ワラビ尾根というのはお笑いですが、豪傑というよりも無鉄砲ですよ。普通、登山地図はともかく、頭の中に各スポットの配置図くらいはあってもいいと思うし、そのレベルで踏み跡も薄い高ワラビ尾根に迷い込んでも何とも感じなかったのが不思議です。テープや標識頼りに歩いているのと何ら変わらないと思いますけどね。まぁ、遭難予備軍としか言いようがありませんよ。

ウノタワ人気はすごいですね。このウノタワの地名から来るイメージではないでしょうか。これが何とか平だったら、それほどのものでもないような気がいたします。

この界隈が専門の十津川村さんにして、マーキングだらけになりましたか。やたらうるさいと余計なお世話という気にもなりますし、この辺が何とか頭だろうなと思っているのがむしろ歩きの楽しさといった感じはいたしますけどね。

オクスヤマ沢なるところがよくわからず、山と高原地図で確認しました。ネットの記事もちらっと確認してみました。手ごろな沢のようで、ちょっといい感じがいたしました。後でまたよく探ってみることにします。

もっと雪が深く積ってるかと思いきやそうでもないんですね。降った量は東の方とそんなに変わらないのかなあと。

ウノタワってなんで人気なのかなあと行ったことがない私はずっと思っているのですが地名から来るイメージですか。地形図に名前が書いてあるわけでもないし不思議に思っています。

登りの尾根は西尾根合流手前までずっと植林ですか。この辺りでアカヤシオを見るにはどこから登ればいいのかなと考えたことがありましたが大体地形図通りの植生みたいですね。冠岩沢上流二俣中間尾根とかが気になったりしますが。

下りはこの前HIDEJIさんが歩いていたような・・と思ったらやはりその尾根でしたか。雪で紅葉がきれいさっぱり落葉してしまったようですね。一週でこんなに変わってしまうのかとも思いますが。

冠岩沢、たそがれさんの写真で見て足尾の地味沢と変わらないのかなと思ってネットの記録を見ると意外と20mの滝とかあるんですね。沢登り方が興味を示されるくらいの沢だからそれはそうかと思いましたが。

登山詳細図、買っていないので内容知らないのですが作業道とか乗ってたりするんですかね。だとしたら多少高くても買いたくなるんですが。

さすがたそがれさん、行動が早いですネ!どうやら私でも歩けそうな雰囲気で、大変参考になりました。私の場合は登りでどちらかの尾根を使い、帰りはおとなしく鳥首峠の道を使う事になるでしょう。

これ以上雪が降らなければ、年内にもどちらかを歩きたいです。来年の紅葉時期にとっておく手もあるかな、とも思いますが。

冒頭の「霧のウノタワ」、小さな人影を含めて、とてもいい感じの写真です。ナイスです!

当日は、真っ青な空の下で歩きだしたのですが、大持山の稜線が見え出すと、知らぬ間にガスがかかっていたというところでしたが、むしろ、こうなら、雪が降ってくれていたほうがもっと雪山の気分が味わえたのにと少々残念なところもありました。ふみふみぃさんのブログではないですが、むしろ、前日に歩いたハイカーが勝組だったような気がいたしますよ。

ウノタワの響きからくる、何やら秘所めいたニュアンス。これはあくまでも私が勝手に想像しているだけのことで、それが人気スポットになりつつある理由になっているのかどうかはわかりません。ただですね、記事には記さず、コメント欄だから敢えて記しますが、ウノタワの風情と、北関東の山にひっそりとある広い窪地、具体的には井戸湿原や都沢湿原とかを比べたら、どうしても後者側をお薦めしたくなりますね。その代わり、プーさんの気配はあるかもしれませんが。

今回の右岸尾根、私の記述が弱かったのか、ふみふみぃさんの誤解が生じたようですが、基本的には自然林の中の歩きです。植林と接したり、部分的に植林の中の歩きもありますが、7~8割方は植林のうっとうしさはなく歩けます。ただ、鉄塔付近以外に展望地はありませんよということですね。左岸尾根は半分は植林の歩きですが、この尾根は時間的にもかからず、たいしたうっとうしさも感じませんね。

冠岩沢上流の二俣中間尾根ですか。それはそれでバリルートかもしれませんが、あの辺のことだからと思っても、冠岩沢は結構な沢のようですからどんなものでしょうか。むしろ、来年あたり、冠岩沢を覗いてきてくださいよ。

登山詳細図はHIDEJIさんは有効活用されているようですね。私も持ってはいますが、作業道、巡視路といったのは出ていません。ところどころの鉄塔番号は載っています。私はむしろ、ネットのバリエーションウォーキングの地図の方をお薦めしたいところです。

早速のパクリ歩きをさせていただきました。今回は未知尾根2本のダブルで往復しましたが、やはり、1本は知っているところの下りルートが理想でしょう。

ただ、結果として、左岸尾根もまた時間的には冠岩集落に一時間もかからずに下れ、さらに鳥首峠からのコースに合流でしたから、両方使っての歩きとて無理はないかと思います。

やはり、今回の私の歩きのように、右岸尾根は上り、左岸尾根は下り使用をお薦めいたします。逆にやると、迷うところも多くなるのではと思いますよ。

積雪の中の歩きを想定すると、右岸尾根の方は問題なく登れる感じでしたね。むしろ、尾根が明瞭になりそうな感じです。せめてプレートの付いた軽アイゼンとストックは必携でしょう。

一年後の紅葉の時期として、両尾根ともモミジ葉が随分と堆積していましたから、紅葉はそこそこきれいなのではと想像するところです。

ウノタワの写真ありがとうございます。残念ながら、ガスのウノタワになってしまい、苦し紛れの写真になってしまいましたが、HIDEJIさんの写真を見ると、数日前までは紅葉もきれいで、その辺は残念でした。

今回の樹脂路経由の歩き、ぶなじろうさんのヒントで味をしめ、早速、別のところで有効活用の歩きをしたいと思っていますよ。