◎2021年9月27日(月)

須川温泉駐車場(7:22)……苔花台(7:59)……三途の川・笊森避難小屋分岐(8:15)……産沼(8:45)……栗駒山山頂(9:29~9:34)……天狗平(10:14)……展望岩頭(10:32)……秣岳鞍部(11:28)……岩山(11:49~12:04)……秣岳(12:29)……秣岳登山口(13:14)……駐車場(14:07)

「秣岳」と書いて「まぐさだけ」と読む。おそらく、牛馬用のマグサに由来するのだろう。こんな山は最近まで知らなかった。秋田に住む又従弟に紅葉のきれいな山を教えてくれとメールすると、返信の中の一つに秣岳があった。調べると、栗駒山系の一つで、栗駒山は岩手、宮城、秋田県の接するところに位置するが、秣岳は秋田県東成瀬村にあり、須川温泉側から入れば、両山の縦走が出来ることを知った。栗駒山にいわかがみ平から登ったのは一昨年の9月27日。今回とちょうど同じ日になる。あの時はラッキーにもピークを迎えての晴天。栗駒の紅葉には大満足し、またいつか行きたいと思っていた。今度は反対側から登ることになる。

当初、須川温泉の宿に泊まるつもりでいたが高いので一ノ関駅前のビジネスホテルで我慢した(なぜか「一関市」でいて駅名は「一ノ関駅」だ)。一人旅で温泉に浸かって贅沢しても面白くも何ともない。ただ、ホテルから須川温泉までは46kmある。車で一時間少々。休日でもあるまいし、駐車場探しに苦労することはないだろう。まして須川温泉側からの歩きはマイナーのようだ。実際、信号も無い道が続き、一時間で着いてしまった。後になって失敗したなと思うのだが、歩き出し時刻は8時半頃にすればよかった。ただ、それをやると、翌日は仕事だし、かなり遅い帰宅でしんどいことになっていた。

マイナー側で平日とはいっても、ハイカーと車は多かった。さりとて駐車場探しに悩むことはなかった。この時点では空も青く朝日も昇っていて、絶好の紅葉日和かと期待したが、雲が白ではなく黒っぽいのが気になった。今日のメインはあくまでも静かそうな秣岳で、栗駒山はついでだ。それを考え、その気になれば軽く栗駒山を往復できそうな<須川コース>で登ることにしていたが、とぼけた話ながらも、このコースが通行止めになっていたことは栗駒山からの下山時に気づいた。

(登山口。標識にはここの標高が1126m「イイフロ」とあった)

(湯けむりの中を登って行く)

(あの岩峰がここの象徴らしい。大日岩とか)

(下の方の紅葉はこれからだろう。これで上がガスガスとは想定しづらい。むしろ、雲が徐々に消えていくと思ってしまう)

登山口がどこにあるのか知らずにしばらくうろうろし、探しついでに用もないのにトイレに寄ったりしたが、何だここにあったのかと登山口の標識を見つけ、入り込む。標識に記された栗駒山までの標高差を計算すると約500m。しばらく温泉の流れる沢が続く。手を入れると体温ほどだ。やがて階段になり山道へ。離れたところに蒸し風呂小屋があった。

(ナナカマド)

(名残ヶ原。向こうの雲が黒い。嫌~な感じ)

(地図では位置的に剣岳ということになるが)

ナナカマドの実が赤くなり、周囲の木々の葉は色づき始めている。ここで早速、ミスをする。分岐があり、「名残ヶ原」と「賽の蹟」となっているが、別に意味もなく右手の賽の蹟方向に行くと下り気味になり、引き返した。復帰して広い湿地帯を通る木道歩き。正面に見えるはずの栗駒山は厚い雲に覆われている。それでいて、雲下の逆光にさらされ、うまく撮れたつもりの写真の大方は黒くなっていた。紅葉をかなり感じて気持ちよく歩いている。右手になだらかな岩山が見える。地図を見れば剣岳というのがあるが、その丸味からして剣を冠するほどの岩峰ではない。

(案内図看板。中央の直線が須川コース。何も考えずに撮ったが、しっかりと通行止めとある)

(色も次第に濃くなる)

登山道案内図看板が置かれていた。この湿地帯は名残ヶ原というらしい。この先の苔花平の分岐を直進すれば須川コースのようだ。ここで、この看板をよく見ればわかったはずだが、須川コースには「有毒ガス噴出につき立入注意」とあり、さらに「立入禁止」と付記されている。看板の写真だけは撮っていた。ただ、その先はまったく何も意識せずに道のあるがままに歩いている。まさか、栗駒山山頂にそのまま出るとは思ってもいなかった。そこまで須川コースにこだわったのにはさほどに理由はない。須川コース経由で秣岳に行かれた方のネット記事の地図を刷り出して持参し、歩きネタにしただけのことで、ちなみに別途持参した昨年度版の『山と高原地図』には、登山道はそのままながらも苔花平と稜線上の天狗平それぞれに「通行止ゲート」と書かれていた。看板も含めて通行止めを知ったのは後のこと。

(苔花平の標識。写真を整理していて気づいた。この右道の先に黄色の看板があり、「危険 立入禁止」とある。この看板には気づかず、二俣の道が合流するだろうと、左道に入った)

(泥んこ道)

木道が終わると湿原も終わり、粘土質の泥道になった。苔花平到着。後で見る写真では苔花平の標柱を境に道が左右に二分している。その時、一瞬、迷ったようだが、左を選択している。何でそうしたのかは思い出せない。気分的なものだろう。ただ、ここでおかしなことに後で気づく。右が須川コースだとすれば、通行止めの看板がここになければならない。実際、上の天狗平にはバリケード状の立入禁止看板が置かれていた。選択に迷いもせずに左に行ったということは、おそらく、自分がここまで来た道は最初から須川コースで、他にコースはないと思っていたのだろうし、分岐を左に選んだのは、いずれ先で合流するだろうといった安易なものでしかなかったと思う。勝手な想像だが、右を選んで先に行けば、通行止めの看板で戻って左に行くことになったかもしれない。だから、こんなつまらないことにこだわっているのもおかしな話なのだが、当初からの勘違い歩きなのか、須川コースは本当に歩けないのか、どうも何も考えずに歩いていたということだろう。なお、この先の歩きは須川コースではなく産沼コースになっていた。

(栗駒山が見えた)

(だが、次第にガスが出てくる)

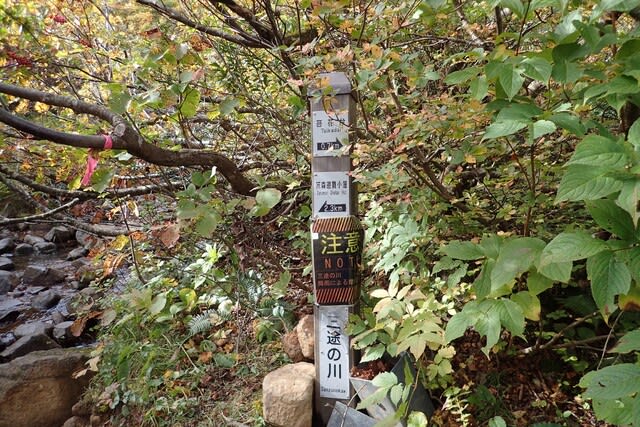

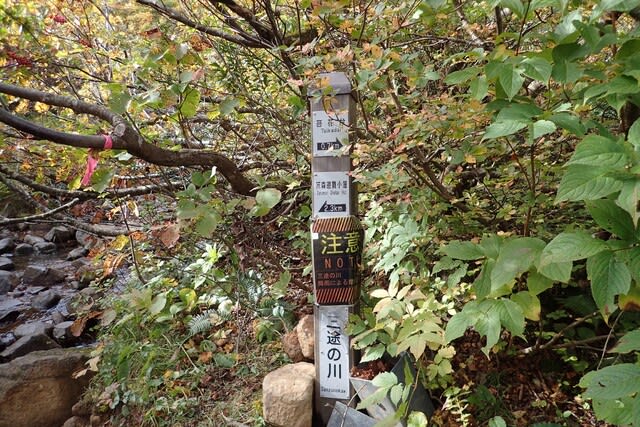

(三途の川の標識。その先はあの世ということになる。陽あたり次第で極楽と地獄に分かれるということか)

(陽が出ていればきれいなことは確実)

(チラリと秣岳方面)

(がっかりのため息が出る。ガスは次第に濃くなっている)

(同じくため息)

上がるに連れて葉の色彩が濃くなってきた。そして左手奥には栗駒山の山頂がチラリと見えた。首尾は上々といった感じだが、<三途の川>を渡るあたりから、雲は次第に降りてきて風も出てきた。その時は、ちょうど雲の中にいて、いずれ雲から出ればカラッとした中で紅葉を楽しめると思っていたが、この先、ガスはどんどん濃くなり、風も強くなる一方で、雨にはならないものの、寒くもなって、ウインドブレーカーを羽織り、間もなくフードまでかぶって歩くようになる。この時の気分は、この界隈の素晴らしいはずの紅葉を楽しめないことにがっかりで、このままでは、栗駒山に寄り道するのは無理だろうなというものだった。

先行者が何人か歩いている。栗駒山方面はだめだが、右手の西方面は青空が残っていて、あれが秣山だろうかといったピークも見えている。やがて、そのうちにそちらの青空も消えていった。

(産沼)

(もうこうなってしまった)

(オレンジと黄色。もっと鮮やかだろうが)

(先が見えない。斜面になっているのだろうが)

右に沼があった。標識には産沼とある。今、どの辺を歩いているのかと刷り出し地図をポケットから出して確認すると、昭和湖はあれど、産沼はおろか先ほどの三途の川すら掲載されていない。それもそのはず。須川コースの東側は載っていない。まぁいいか。いずれにしてもハイカーもいるし、栗駒山山頂方面には登っているのだからと気にも留めなかった。ただ残念なのは目先の紅葉だ。おそらくは盛りなのだろう。一瞬、雲が上がると、遠くまで鮮やかな赤、オレンジ、黄色、緑が広がり、続いている。カメラを構えようとすると、すぐに白い世界に戻ってしまう。

この頃から下山して来る人たちと行き交うようになる。おそらく薄暗いうちから登り、朝日を浴びた紅葉を楽しむべく訪れたのだろう。共通しておっしゃることは「ガスガスで何も見えなかった」だった。やはり、栗駒山にはわざわざ寄っても仕方がないようだ。2時間後には着くであろう秣岳の紅葉を見られればそれでいい。それを考えると、一段とノロ足になった。出がけにいろんなサイトで天気予報をチェックしたが、雨が降ることはあり得ない。陽があたらずにくすんだ色になっている葉を見ながらゆっくり登って行く。

(階段を登って行くと)

(賑やかな人影。この時、須川コースを歩く人がそんなにいるのだろうかと不思議だった)

(何ということはない。栗駒山山頂だった)

木の階段になった。何人か追い越す。上が平らになっている。あれが栗駒山に向かうか否かに分かれる須川分岐だろうか。ガスの中、人だかりの広場になっていた。落胆のため息があちこちから聞こえる。大きな標柱があった。近づくと三角点標石まである。標柱の正面に回ると、そこは栗駒山の山頂だった。しばらく、どういうことなのかわけがわからなかった。どこかで道を間違え、須川コースから外れてしまったことだけは確かだ。それを考えるのは後回しにし、せっかくだしと、ここからいわかがみ平に下る斜面の紅葉を見たかったが、視界が25mほどでは見えるわけがない。

実は、この日の栗駒山山頂付近の紅葉はピークを迎えていたようだ。後でネット記事やら地元ローカル放送のニュースでも配信していた。ただしそれは10時半以降のことで、今は9時半。だから、歩き出しを一時間遅くすればよかったかもなんて前述した。じっとしていると寒いので、さっさと山頂を後に秣岳方面に向かった。

(秣岳方面に向かう。この時はかなりの限界越えモードだった)

(ハイマツ帯が続く。あの電波塔だかが見えなくなるところまで行かないことには…)

体調(敢えて記せば腹)の異変は山頂が見えたあたりから感じていた。冷え込みでやられたようだ。ホテルを出るまでに2回済ませ、普通ならそれで終わりのはず。昨夜はコンビニで鳥から弁当とチクワを買い、350mlのビールとチューハイを各一本、部屋で飲み食いしただけだ。文庫本を持ってくるのを忘れたので、一ノ関駅まで行って買った西村京太郎を読んでいたら、あまりにつまらなく、すぐに寝てしまった。珍しく8時間近く寝た。出がけにおにぎり一個食べて味噌汁も飲んで出てきた。消化に悪い物は腹に入っていないはず。冷えによる急なさしこみだ。

いつもなら、ガス化して間を持たすことも可能だが、今の場合、ガスとともに本体も出てくる切迫感があった。だがどうにもならない。我慢の限界寸前。出口も意思から遠のきそうだ。場所が悪い。周囲が普通のヤブならともかくハイマツ帯だ。ハイマツは始末が悪い。かなり以前、高木に坤六峠から尾瀬の笠ヶ岳まで付き合わされたことがある。区間の半分以上が背丈超えのハイマツ歩きで、気がおかしくなるところだった。幹が太い場合、基本は枝の上を器用に歩ければいいが、サルでもあるまいに、跳ね返るので、どうしても足が地面に着いてしまって身が没する。こうなると今度は足が周囲の枝に絡んで出せなくなるし、もう一方の足もまた絡まる。結果はもがいている時間が長くてちっとも先に進まない。低いハイマツ帯でも理屈は同じだ。ヤブ漕ぎの感覚では先に行けないし、ガスに紛れたとしても50mは登山道から離れないと安心できまい。だが、ここで始末するしかない。前後にハイカーがいないのを確認してハイマツ帯に飛び込んだ。

足が枝に引っかかって転んでは体勢を整える。30mほど行って、ハイマツが疎になっている地点を見つけた。高さは不十分過ぎるが、濃いガスのおかげで視界からは届かないはず。入り込んだところに立っていた電波塔は見えなくなっている。あれを視界の目印にした。しゃがみこむとあっという間だった。ほっとした。そしてすっきりした。もう90%は大丈夫だろう。やはり固形ではなかった。疎のスポットとはいえ、周囲のハイマツから枝葉が伸びているので、次の後始末作業にはどうしても邪魔物になる。さりとて簡略で済ますわけにはいかない。先は長いし、出会う人もいる。ただ、土盛りはできなかった。同類がいたとしてもハイマツ慣れしていなけりゃ30mは無理。

以上、ストレートにならないように配慮して記したつもりだ。長い時間の山歩きにこんな失敗談は性別、年齢問わずの付き物かと思うが、みんなスマートな歩きをしているのが不思議だ。もっとも、そんなことをわざわざ記すのはアホかもしれない。

手間取りながらも登山道に復帰した。水筒の水で手を洗った。だれもいない。そもそも、秣岳方面に足を向ける奇特なハイカーは少ない。

(登山道に復帰して再び秣岳へ。もう期待はかなりしぼんでいる)

(これだもんな)

(視界がますます悪くなっているような気がする)

(須川分岐の看板)

(この辺が天狗平と呼ぶのだろう。見えんわ)

一時的に気もそぞろになっていた。ようやく、歩きに集中できる。自分とは反対回りに歩く人もいるようで、何人かと行き交う。視界は相変わらずに悪い。このまま秣岳まで続いたら、栗駒までわざわざ来た意味がない。昨年の月山と同じだ。

天狗平着。別名、須川分岐。本来、須川温泉からここに出て、栗駒山まで行くかどうか迷う場所であったが、温泉に下る道は立入禁止で閉鎖されていた。ここでようやく首を傾げながら『山と高原地図』を開き、自分は須川コースではない別コースを歩いて直接に栗駒山に登り上げたことを知った。お目出たい。さて、山頂から天狗平までの標準タイムは15分、距離は800mだが、自分は30分かけていた。余計なトラブルに足を引っ張られたとはいっても手馴れた作業にせいぜい10分もかかっていない。しかも下り道。かなりノロマになっている。

(展望岩頭かと思う。写真を撮っている人がいる)

(自分も撮ってみた)

自分がどこにいるのかもわからないままに歩いて行くと、後で調べると展望岩頭を過ぎたあたり、時間的には10時35分頃から明るくなり、天上の一角から青空が広がってきた。そして、目の前を覆ったガスはどんどん薄くなり、視界も遠くまで見えるようになった。今さらながらラッキーだ。だが、栗駒山を眺めると、一瞬見えたのでカメラを出す間に隠れてしまうといった間の悪さが続き、上空の雲はかなり動き回っている。どうにかしてくださいよと願わずにはいられない。

(陽が出てきたような気配)

(青空が見えてきた。秣岳方面。右下に須川湖)

(栗駒山方面)

(秣岳への道が見える)

(なんとか、すっきり紅葉を拝めそうだ。突端が秣岳かと思う)

(悪路がたまに続く)

(稜線がはっきり見えた)

(一時的に先の景色が見えなくなった。とはいってもこの時節、うっとうしさは感じない)

(滑った跡がかなりある)

また泥道が続くようになった。青空ではないものの、この先がすっきり見渡せた。右に湾曲した稜線(これは天馬尾根と呼ぶらしいが)の突端に秣岳らしきピークが見える。その間にコブが3つほどある。今、下る一方だが、栗駒山が見えやしないかと後ろを向いたが、この位置からは栗駒山は見えないのか、それともまだ雲の中なのか。下りかけで登り返しの斜面の紅葉がきれいだった。それを見ながらの下りと期待したのも束の間、左右は色づきではあるものの高いヤブが続き、前方の斜面は隠れてしまった。それよりも、泥道はたまに粘土質で、滑った跡がいくつもついていて、足元に注意して歩かないと滑って転びかねない。結構な段差のあるところもある。

(振り返って撮ったかと思うが…)

(栗駒山方面もガスが薄れてきた。右のガスのかかったコブが栗駒山かと思う)

(もう、こちら側の先は安心だろう)

(振り返るとまたガス)

(赤もようやく映えて見えるようになった)

(何度も同じところばかりだが栗駒山方面。きれいなものだからつい)

(栗駒山がようやく見えた)

(ちょっと引いて)

(いつまでも振り返ってばかりもいられない。気になってさっぱり進まない。先に行く)

上りになって小ピークに立つと視界が広がった。前を撮ったり後ろを撮ったりで、後になってから、どこを撮った写真なのか、さっぱりわからない。ただ、秣岳の位置からして、そちら方面はもうすっきりし、後方はまだ雲は切れていなかったようだくらいは判別できる。ようやく栗駒山らしき山が見えた。

緩やかな登りが続く。急なところはない。もはやガスの再来はあるまい。澄んだ青空が広がっていく。ササが出てきて、その先に見える牧草地のような斜面は牧歌的で静かな紅葉の世界だ。振り返れば、かなり賑やかな色彩になっていて、薄赤の栗駒山が見えた。ここまでの紅葉見物、今でこそ楽しめるが、それまでの紅葉はまったく残念で、やはり遅いスタートが賢明だった。とはいえ、出発時は青空だったから、今さら嘆いても致し方ない。同じような写真を何枚も撮ってしまった。これでは時間もかかって先に進まない。右手にはもう須川温泉郷が見えてきている。

(広い斜面の草紅葉。しろがね湿原?)

(栗駒山はまた隠れた)

(稜線から南側を望む)

(どうしても気になる栗駒山。沼があるから、ここがしろがね湿原だろうか)

(遠くに須川温泉)

(途中の岩山。岩峰ではない)

(何度もどうでもいいことだが、これがしろがね湿原か?)

(岩山)

(岩山の南側)

(岩山から秣岳)

(栗駒山方面はまたガス)

木道が出て来て湿原の中の歩きになる。これが「しろがね湿原」というのは後で知った。その先に岩峰というか、ごつごつした小さな岩山が見える。それに遮られ、先は見えないから、あれが秣岳かと思ったが、近づくとただの岩山小ピークだった。ちょっとがっかりした。というのも、ここのところ、滝見メインで、標高差も稼げないような歩きばかりしていて、正直のところ今回の秣岳は歩けるのかなとは危惧していた。栗駒山だけは意識もせずに登ったから少なくも500mは登っている。だが、この岩山に隠れていたこの先を見ると、秣岳まではまだ先があって、その間にまだ小ピークが2つほどある。果たして、その先が秣岳だとも限らない。とにかく、最後のピークであることは確かだ。道のりはまだまだのようだ。ここで少々休んだ。グループを含め10人くらい休んでいたり、昼食をとってもいた。間もなく立ち去ったが、大方が栗駒山方面に向かって行った。

アイコスを吸いながら、改めて『高原地図』を広げた。予定外コース歩きも通行止めも納得した。歩けないのではいつまでもこだわっていても意味がない。ここまで来たからには休んでゆっくり下ろう。あとは、出来るだけ紅葉の写真を多く撮ればいい。何枚かはきれいに写っているだろう。天気が崩れる心配もないし、この先もなだらかな起伏の歩きのようだ。栗駒山方面を眺める。また雲がかかって、栗駒山も隠れている。どうも来し方の方面はいまだに不安定のようだ。

(こちらも一瞬ガスった)

(すぐにすっきり)

(栗駒山方面はダメ押しでダメだね)

下りながら暑苦しくなり、ウインドブレーカーは脱いだ。栗駒山よりもかなり標高は低くなってはいるが、すごい紅葉が続いている。秣山との間にピークがもう一つある。その間に木道が続いている。湿原はまだ続くようだ。この先から意識しはじめたが、岩山で二人連れを追い越してから、ずっと、等間隔で先行者が二人いる。いずれもオッサンだが、同じような歩程で歩いている。それぞれに無理に追い越そうとすることもなく、自分も含めて同じ意識なのか、この並びと間隔は、この先も県道に出るまでずっと一緒だった。自分はずっと三番目歩き。

つい振り返ることが多くなる。栗駒山の紅葉への未練だろうし、秣岳からの下りに入れば、栗駒山も見えなくなるだろう。その栗駒山は見えたり見えなかったりしている。まだまだこちらと違って上空も不安定のようだ。

気持ちよく歩いているが、突然、ガスが視界を妨げることもあり、こちらもまだ不安定のようだ。ガスは一瞬にして去る。もう一つピークを越えれば秣岳だ。ここでヘリの音。救助ヘリだろうか。一回かと思ったら、その後もしばらく飛んでいた。

(秣岳が近づく)

(左下は台地状になっている)

(秣岳山頂はすぐそこ)

(ここまで来ると、須川湖も近くなる)

(さっきの台地)

(秣岳山頂。しつこ過ぎるほどに栗駒山方面をバックにした)

遠方の山々が見渡せるようになった。ただ、それぞれの山頂は隠れていて、どれが何山なのか特定できない。おそらく、鳥海山や月山、森吉山なんかも見えているのだろうが、そもそも山座固定が、方向音痴の自分には苦手なのだ。

秣岳到着。山頂はさほどに広くはなく、残念ながら栗駒山方面には雲。だれもいないのを幸いにセルフ撮影の準備をしていると、オニイチャンがやって来て、三角点標石を踏んづけてそのまま立ち去った。彼の歩きの流儀なのだろう。写真を撮ったり、休憩をするわけでもなかった。

(おそらく、あのバンドのようなところを歩いて行くのだろう)

(振り返って秣岳。右にヘリコプターが見える)

(バンド歩きというほどでもなく、ただのトラバース道)

(ずっと、この二人といっしょだった。お仲間ではない)

(車道に出た)

(登山口)

ラストの下り。真下に須川湖と長々と歩くことになる県道が見えている。そして、北側の台地状のピークの山肌にトラバース道が長く続いている。おそらくあれを通って下るのかと思う。では下りましょう。途中で振り返ると、秣岳は三角錐の形をしていた。

長い下りだった。トラバース道まではよかったが、その先から視界は消え、左右高いヤブが続く。これが紅葉にでもなっていれば少しは楽しいが、この辺の紅葉もまだ先だ。ようやく県道に出た。つい、先行の二人にお疲れさまでしたと声をかけてしまった。さて、先頭のオッサンというよりもオッチャンだが、この方が<秣岳登山口⇒>の標識を指差し、「この山何と読むんだい?」と聞いてきた。「マグサダケと言うんですよ」と教えてやったが、せめて山の名前くらい調べて登るものではないだろうか。

(栗駒方面には雲がかかったまま)

(須川湖)

(車道から見かけた2mほどの小滝)

予想どおり、上り調子の車道歩きだった。須川温泉が県境の峠だとすれば、上りになるのも当たり前。4kmほどあったろうか。たまに下りもあった。こちら側から登る人は須川湖の駐車場利用か路肩駐車をしているようだし、自転車も2台見かけた。

山中でまともな休憩はとっていなかった。あのトラブルがあったので、口には水すらも入れていない。須川湖の駐車場の縁石に腰かけておにぎりを食べ、アイコスを吸った。それとて5分くらいの休憩。

右手に沢が流れていた。先を見ると小滝もある。行ってみようか迷ったが、滝があるとは思えず、少し入り込んで終わり。反対から歩いて来るハイカー数人と行き会った。自分とは反対歩きだろうが、お互い、長い車道歩きに、つい苦笑いをしてしまう。

(秋田県から岩手県に入って須川温泉)

(駐車場)

駐車場到着。車は増えている。ただ、ほとんどが付近の探索が目的のようだ。着替えをして紙巻タバコを一本深く吸って2時半になった。では帰りましょうか。明日は仕事だし、グズグズしてもいられない。

ちょっと半端な紅葉見物だった。前半はガスガス、後半の紅葉には一応は満足。昨年の月山よりはマシだったが、ガスの中とはいっても垣間見た紅葉はすごいことは想像できる。もっと遠望で下に広がった紅葉を楽しみたかった。ことに栗駒山は何とも残念だ。また来年か。おそらく、どこから登っても素晴らしい紅葉かと思う。別のコースで歩いてみたい。

帰路は慌ただしい。早いとこ家に着きたい。帰ってから、犬の散歩もあるし、洗濯もある。仕事はヒマ続きとはいっても、睡眠時間次第でヒマつぶしのやり方も変わる。途中、コンビニでコーヒーを買い、高速はノンストップ。帰着時間は8時だった。

(今回の歩き)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

須川温泉駐車場(7:22)……苔花台(7:59)……三途の川・笊森避難小屋分岐(8:15)……産沼(8:45)……栗駒山山頂(9:29~9:34)……天狗平(10:14)……展望岩頭(10:32)……秣岳鞍部(11:28)……岩山(11:49~12:04)……秣岳(12:29)……秣岳登山口(13:14)……駐車場(14:07)

「秣岳」と書いて「まぐさだけ」と読む。おそらく、牛馬用のマグサに由来するのだろう。こんな山は最近まで知らなかった。秋田に住む又従弟に紅葉のきれいな山を教えてくれとメールすると、返信の中の一つに秣岳があった。調べると、栗駒山系の一つで、栗駒山は岩手、宮城、秋田県の接するところに位置するが、秣岳は秋田県東成瀬村にあり、須川温泉側から入れば、両山の縦走が出来ることを知った。栗駒山にいわかがみ平から登ったのは一昨年の9月27日。今回とちょうど同じ日になる。あの時はラッキーにもピークを迎えての晴天。栗駒の紅葉には大満足し、またいつか行きたいと思っていた。今度は反対側から登ることになる。

当初、須川温泉の宿に泊まるつもりでいたが高いので一ノ関駅前のビジネスホテルで我慢した(なぜか「一関市」でいて駅名は「一ノ関駅」だ)。一人旅で温泉に浸かって贅沢しても面白くも何ともない。ただ、ホテルから須川温泉までは46kmある。車で一時間少々。休日でもあるまいし、駐車場探しに苦労することはないだろう。まして須川温泉側からの歩きはマイナーのようだ。実際、信号も無い道が続き、一時間で着いてしまった。後になって失敗したなと思うのだが、歩き出し時刻は8時半頃にすればよかった。ただ、それをやると、翌日は仕事だし、かなり遅い帰宅でしんどいことになっていた。

マイナー側で平日とはいっても、ハイカーと車は多かった。さりとて駐車場探しに悩むことはなかった。この時点では空も青く朝日も昇っていて、絶好の紅葉日和かと期待したが、雲が白ではなく黒っぽいのが気になった。今日のメインはあくまでも静かそうな秣岳で、栗駒山はついでだ。それを考え、その気になれば軽く栗駒山を往復できそうな<須川コース>で登ることにしていたが、とぼけた話ながらも、このコースが通行止めになっていたことは栗駒山からの下山時に気づいた。

(登山口。標識にはここの標高が1126m「イイフロ」とあった)

(湯けむりの中を登って行く)

(あの岩峰がここの象徴らしい。大日岩とか)

(下の方の紅葉はこれからだろう。これで上がガスガスとは想定しづらい。むしろ、雲が徐々に消えていくと思ってしまう)

登山口がどこにあるのか知らずにしばらくうろうろし、探しついでに用もないのにトイレに寄ったりしたが、何だここにあったのかと登山口の標識を見つけ、入り込む。標識に記された栗駒山までの標高差を計算すると約500m。しばらく温泉の流れる沢が続く。手を入れると体温ほどだ。やがて階段になり山道へ。離れたところに蒸し風呂小屋があった。

(ナナカマド)

(名残ヶ原。向こうの雲が黒い。嫌~な感じ)

(地図では位置的に剣岳ということになるが)

ナナカマドの実が赤くなり、周囲の木々の葉は色づき始めている。ここで早速、ミスをする。分岐があり、「名残ヶ原」と「賽の蹟」となっているが、別に意味もなく右手の賽の蹟方向に行くと下り気味になり、引き返した。復帰して広い湿地帯を通る木道歩き。正面に見えるはずの栗駒山は厚い雲に覆われている。それでいて、雲下の逆光にさらされ、うまく撮れたつもりの写真の大方は黒くなっていた。紅葉をかなり感じて気持ちよく歩いている。右手になだらかな岩山が見える。地図を見れば剣岳というのがあるが、その丸味からして剣を冠するほどの岩峰ではない。

(案内図看板。中央の直線が須川コース。何も考えずに撮ったが、しっかりと通行止めとある)

(色も次第に濃くなる)

登山道案内図看板が置かれていた。この湿地帯は名残ヶ原というらしい。この先の苔花平の分岐を直進すれば須川コースのようだ。ここで、この看板をよく見ればわかったはずだが、須川コースには「有毒ガス噴出につき立入注意」とあり、さらに「立入禁止」と付記されている。看板の写真だけは撮っていた。ただ、その先はまったく何も意識せずに道のあるがままに歩いている。まさか、栗駒山山頂にそのまま出るとは思ってもいなかった。そこまで須川コースにこだわったのにはさほどに理由はない。須川コース経由で秣岳に行かれた方のネット記事の地図を刷り出して持参し、歩きネタにしただけのことで、ちなみに別途持参した昨年度版の『山と高原地図』には、登山道はそのままながらも苔花平と稜線上の天狗平それぞれに「通行止ゲート」と書かれていた。看板も含めて通行止めを知ったのは後のこと。

(苔花平の標識。写真を整理していて気づいた。この右道の先に黄色の看板があり、「危険 立入禁止」とある。この看板には気づかず、二俣の道が合流するだろうと、左道に入った)

(泥んこ道)

木道が終わると湿原も終わり、粘土質の泥道になった。苔花平到着。後で見る写真では苔花平の標柱を境に道が左右に二分している。その時、一瞬、迷ったようだが、左を選択している。何でそうしたのかは思い出せない。気分的なものだろう。ただ、ここでおかしなことに後で気づく。右が須川コースだとすれば、通行止めの看板がここになければならない。実際、上の天狗平にはバリケード状の立入禁止看板が置かれていた。選択に迷いもせずに左に行ったということは、おそらく、自分がここまで来た道は最初から須川コースで、他にコースはないと思っていたのだろうし、分岐を左に選んだのは、いずれ先で合流するだろうといった安易なものでしかなかったと思う。勝手な想像だが、右を選んで先に行けば、通行止めの看板で戻って左に行くことになったかもしれない。だから、こんなつまらないことにこだわっているのもおかしな話なのだが、当初からの勘違い歩きなのか、須川コースは本当に歩けないのか、どうも何も考えずに歩いていたということだろう。なお、この先の歩きは須川コースではなく産沼コースになっていた。

(栗駒山が見えた)

(だが、次第にガスが出てくる)

(三途の川の標識。その先はあの世ということになる。陽あたり次第で極楽と地獄に分かれるということか)

(陽が出ていればきれいなことは確実)

(チラリと秣岳方面)

(がっかりのため息が出る。ガスは次第に濃くなっている)

(同じくため息)

上がるに連れて葉の色彩が濃くなってきた。そして左手奥には栗駒山の山頂がチラリと見えた。首尾は上々といった感じだが、<三途の川>を渡るあたりから、雲は次第に降りてきて風も出てきた。その時は、ちょうど雲の中にいて、いずれ雲から出ればカラッとした中で紅葉を楽しめると思っていたが、この先、ガスはどんどん濃くなり、風も強くなる一方で、雨にはならないものの、寒くもなって、ウインドブレーカーを羽織り、間もなくフードまでかぶって歩くようになる。この時の気分は、この界隈の素晴らしいはずの紅葉を楽しめないことにがっかりで、このままでは、栗駒山に寄り道するのは無理だろうなというものだった。

先行者が何人か歩いている。栗駒山方面はだめだが、右手の西方面は青空が残っていて、あれが秣山だろうかといったピークも見えている。やがて、そのうちにそちらの青空も消えていった。

(産沼)

(もうこうなってしまった)

(オレンジと黄色。もっと鮮やかだろうが)

(先が見えない。斜面になっているのだろうが)

右に沼があった。標識には産沼とある。今、どの辺を歩いているのかと刷り出し地図をポケットから出して確認すると、昭和湖はあれど、産沼はおろか先ほどの三途の川すら掲載されていない。それもそのはず。須川コースの東側は載っていない。まぁいいか。いずれにしてもハイカーもいるし、栗駒山山頂方面には登っているのだからと気にも留めなかった。ただ残念なのは目先の紅葉だ。おそらくは盛りなのだろう。一瞬、雲が上がると、遠くまで鮮やかな赤、オレンジ、黄色、緑が広がり、続いている。カメラを構えようとすると、すぐに白い世界に戻ってしまう。

この頃から下山して来る人たちと行き交うようになる。おそらく薄暗いうちから登り、朝日を浴びた紅葉を楽しむべく訪れたのだろう。共通しておっしゃることは「ガスガスで何も見えなかった」だった。やはり、栗駒山にはわざわざ寄っても仕方がないようだ。2時間後には着くであろう秣岳の紅葉を見られればそれでいい。それを考えると、一段とノロ足になった。出がけにいろんなサイトで天気予報をチェックしたが、雨が降ることはあり得ない。陽があたらずにくすんだ色になっている葉を見ながらゆっくり登って行く。

(階段を登って行くと)

(賑やかな人影。この時、須川コースを歩く人がそんなにいるのだろうかと不思議だった)

(何ということはない。栗駒山山頂だった)

木の階段になった。何人か追い越す。上が平らになっている。あれが栗駒山に向かうか否かに分かれる須川分岐だろうか。ガスの中、人だかりの広場になっていた。落胆のため息があちこちから聞こえる。大きな標柱があった。近づくと三角点標石まである。標柱の正面に回ると、そこは栗駒山の山頂だった。しばらく、どういうことなのかわけがわからなかった。どこかで道を間違え、須川コースから外れてしまったことだけは確かだ。それを考えるのは後回しにし、せっかくだしと、ここからいわかがみ平に下る斜面の紅葉を見たかったが、視界が25mほどでは見えるわけがない。

実は、この日の栗駒山山頂付近の紅葉はピークを迎えていたようだ。後でネット記事やら地元ローカル放送のニュースでも配信していた。ただしそれは10時半以降のことで、今は9時半。だから、歩き出しを一時間遅くすればよかったかもなんて前述した。じっとしていると寒いので、さっさと山頂を後に秣岳方面に向かった。

(秣岳方面に向かう。この時はかなりの限界越えモードだった)

(ハイマツ帯が続く。あの電波塔だかが見えなくなるところまで行かないことには…)

体調(敢えて記せば腹)の異変は山頂が見えたあたりから感じていた。冷え込みでやられたようだ。ホテルを出るまでに2回済ませ、普通ならそれで終わりのはず。昨夜はコンビニで鳥から弁当とチクワを買い、350mlのビールとチューハイを各一本、部屋で飲み食いしただけだ。文庫本を持ってくるのを忘れたので、一ノ関駅まで行って買った西村京太郎を読んでいたら、あまりにつまらなく、すぐに寝てしまった。珍しく8時間近く寝た。出がけにおにぎり一個食べて味噌汁も飲んで出てきた。消化に悪い物は腹に入っていないはず。冷えによる急なさしこみだ。

いつもなら、ガス化して間を持たすことも可能だが、今の場合、ガスとともに本体も出てくる切迫感があった。だがどうにもならない。我慢の限界寸前。出口も意思から遠のきそうだ。場所が悪い。周囲が普通のヤブならともかくハイマツ帯だ。ハイマツは始末が悪い。かなり以前、高木に坤六峠から尾瀬の笠ヶ岳まで付き合わされたことがある。区間の半分以上が背丈超えのハイマツ歩きで、気がおかしくなるところだった。幹が太い場合、基本は枝の上を器用に歩ければいいが、サルでもあるまいに、跳ね返るので、どうしても足が地面に着いてしまって身が没する。こうなると今度は足が周囲の枝に絡んで出せなくなるし、もう一方の足もまた絡まる。結果はもがいている時間が長くてちっとも先に進まない。低いハイマツ帯でも理屈は同じだ。ヤブ漕ぎの感覚では先に行けないし、ガスに紛れたとしても50mは登山道から離れないと安心できまい。だが、ここで始末するしかない。前後にハイカーがいないのを確認してハイマツ帯に飛び込んだ。

足が枝に引っかかって転んでは体勢を整える。30mほど行って、ハイマツが疎になっている地点を見つけた。高さは不十分過ぎるが、濃いガスのおかげで視界からは届かないはず。入り込んだところに立っていた電波塔は見えなくなっている。あれを視界の目印にした。しゃがみこむとあっという間だった。ほっとした。そしてすっきりした。もう90%は大丈夫だろう。やはり固形ではなかった。疎のスポットとはいえ、周囲のハイマツから枝葉が伸びているので、次の後始末作業にはどうしても邪魔物になる。さりとて簡略で済ますわけにはいかない。先は長いし、出会う人もいる。ただ、土盛りはできなかった。同類がいたとしてもハイマツ慣れしていなけりゃ30mは無理。

以上、ストレートにならないように配慮して記したつもりだ。長い時間の山歩きにこんな失敗談は性別、年齢問わずの付き物かと思うが、みんなスマートな歩きをしているのが不思議だ。もっとも、そんなことをわざわざ記すのはアホかもしれない。

手間取りながらも登山道に復帰した。水筒の水で手を洗った。だれもいない。そもそも、秣岳方面に足を向ける奇特なハイカーは少ない。

(登山道に復帰して再び秣岳へ。もう期待はかなりしぼんでいる)

(これだもんな)

(視界がますます悪くなっているような気がする)

(須川分岐の看板)

(この辺が天狗平と呼ぶのだろう。見えんわ)

一時的に気もそぞろになっていた。ようやく、歩きに集中できる。自分とは反対回りに歩く人もいるようで、何人かと行き交う。視界は相変わらずに悪い。このまま秣岳まで続いたら、栗駒までわざわざ来た意味がない。昨年の月山と同じだ。

天狗平着。別名、須川分岐。本来、須川温泉からここに出て、栗駒山まで行くかどうか迷う場所であったが、温泉に下る道は立入禁止で閉鎖されていた。ここでようやく首を傾げながら『山と高原地図』を開き、自分は須川コースではない別コースを歩いて直接に栗駒山に登り上げたことを知った。お目出たい。さて、山頂から天狗平までの標準タイムは15分、距離は800mだが、自分は30分かけていた。余計なトラブルに足を引っ張られたとはいっても手馴れた作業にせいぜい10分もかかっていない。しかも下り道。かなりノロマになっている。

(展望岩頭かと思う。写真を撮っている人がいる)

(自分も撮ってみた)

自分がどこにいるのかもわからないままに歩いて行くと、後で調べると展望岩頭を過ぎたあたり、時間的には10時35分頃から明るくなり、天上の一角から青空が広がってきた。そして、目の前を覆ったガスはどんどん薄くなり、視界も遠くまで見えるようになった。今さらながらラッキーだ。だが、栗駒山を眺めると、一瞬見えたのでカメラを出す間に隠れてしまうといった間の悪さが続き、上空の雲はかなり動き回っている。どうにかしてくださいよと願わずにはいられない。

(陽が出てきたような気配)

(青空が見えてきた。秣岳方面。右下に須川湖)

(栗駒山方面)

(秣岳への道が見える)

(なんとか、すっきり紅葉を拝めそうだ。突端が秣岳かと思う)

(悪路がたまに続く)

(稜線がはっきり見えた)

(一時的に先の景色が見えなくなった。とはいってもこの時節、うっとうしさは感じない)

(滑った跡がかなりある)

また泥道が続くようになった。青空ではないものの、この先がすっきり見渡せた。右に湾曲した稜線(これは天馬尾根と呼ぶらしいが)の突端に秣岳らしきピークが見える。その間にコブが3つほどある。今、下る一方だが、栗駒山が見えやしないかと後ろを向いたが、この位置からは栗駒山は見えないのか、それともまだ雲の中なのか。下りかけで登り返しの斜面の紅葉がきれいだった。それを見ながらの下りと期待したのも束の間、左右は色づきではあるものの高いヤブが続き、前方の斜面は隠れてしまった。それよりも、泥道はたまに粘土質で、滑った跡がいくつもついていて、足元に注意して歩かないと滑って転びかねない。結構な段差のあるところもある。

(振り返って撮ったかと思うが…)

(栗駒山方面もガスが薄れてきた。右のガスのかかったコブが栗駒山かと思う)

(もう、こちら側の先は安心だろう)

(振り返るとまたガス)

(赤もようやく映えて見えるようになった)

(何度も同じところばかりだが栗駒山方面。きれいなものだからつい)

(栗駒山がようやく見えた)

(ちょっと引いて)

(いつまでも振り返ってばかりもいられない。気になってさっぱり進まない。先に行く)

上りになって小ピークに立つと視界が広がった。前を撮ったり後ろを撮ったりで、後になってから、どこを撮った写真なのか、さっぱりわからない。ただ、秣岳の位置からして、そちら方面はもうすっきりし、後方はまだ雲は切れていなかったようだくらいは判別できる。ようやく栗駒山らしき山が見えた。

緩やかな登りが続く。急なところはない。もはやガスの再来はあるまい。澄んだ青空が広がっていく。ササが出てきて、その先に見える牧草地のような斜面は牧歌的で静かな紅葉の世界だ。振り返れば、かなり賑やかな色彩になっていて、薄赤の栗駒山が見えた。ここまでの紅葉見物、今でこそ楽しめるが、それまでの紅葉はまったく残念で、やはり遅いスタートが賢明だった。とはいえ、出発時は青空だったから、今さら嘆いても致し方ない。同じような写真を何枚も撮ってしまった。これでは時間もかかって先に進まない。右手にはもう須川温泉郷が見えてきている。

(広い斜面の草紅葉。しろがね湿原?)

(栗駒山はまた隠れた)

(稜線から南側を望む)

(どうしても気になる栗駒山。沼があるから、ここがしろがね湿原だろうか)

(遠くに須川温泉)

(途中の岩山。岩峰ではない)

(何度もどうでもいいことだが、これがしろがね湿原か?)

(岩山)

(岩山の南側)

(岩山から秣岳)

(栗駒山方面はまたガス)

木道が出て来て湿原の中の歩きになる。これが「しろがね湿原」というのは後で知った。その先に岩峰というか、ごつごつした小さな岩山が見える。それに遮られ、先は見えないから、あれが秣岳かと思ったが、近づくとただの岩山小ピークだった。ちょっとがっかりした。というのも、ここのところ、滝見メインで、標高差も稼げないような歩きばかりしていて、正直のところ今回の秣岳は歩けるのかなとは危惧していた。栗駒山だけは意識もせずに登ったから少なくも500mは登っている。だが、この岩山に隠れていたこの先を見ると、秣岳まではまだ先があって、その間にまだ小ピークが2つほどある。果たして、その先が秣岳だとも限らない。とにかく、最後のピークであることは確かだ。道のりはまだまだのようだ。ここで少々休んだ。グループを含め10人くらい休んでいたり、昼食をとってもいた。間もなく立ち去ったが、大方が栗駒山方面に向かって行った。

アイコスを吸いながら、改めて『高原地図』を広げた。予定外コース歩きも通行止めも納得した。歩けないのではいつまでもこだわっていても意味がない。ここまで来たからには休んでゆっくり下ろう。あとは、出来るだけ紅葉の写真を多く撮ればいい。何枚かはきれいに写っているだろう。天気が崩れる心配もないし、この先もなだらかな起伏の歩きのようだ。栗駒山方面を眺める。また雲がかかって、栗駒山も隠れている。どうも来し方の方面はいまだに不安定のようだ。

(こちらも一瞬ガスった)

(すぐにすっきり)

(栗駒山方面はダメ押しでダメだね)

下りながら暑苦しくなり、ウインドブレーカーは脱いだ。栗駒山よりもかなり標高は低くなってはいるが、すごい紅葉が続いている。秣山との間にピークがもう一つある。その間に木道が続いている。湿原はまだ続くようだ。この先から意識しはじめたが、岩山で二人連れを追い越してから、ずっと、等間隔で先行者が二人いる。いずれもオッサンだが、同じような歩程で歩いている。それぞれに無理に追い越そうとすることもなく、自分も含めて同じ意識なのか、この並びと間隔は、この先も県道に出るまでずっと一緒だった。自分はずっと三番目歩き。

つい振り返ることが多くなる。栗駒山の紅葉への未練だろうし、秣岳からの下りに入れば、栗駒山も見えなくなるだろう。その栗駒山は見えたり見えなかったりしている。まだまだこちらと違って上空も不安定のようだ。

気持ちよく歩いているが、突然、ガスが視界を妨げることもあり、こちらもまだ不安定のようだ。ガスは一瞬にして去る。もう一つピークを越えれば秣岳だ。ここでヘリの音。救助ヘリだろうか。一回かと思ったら、その後もしばらく飛んでいた。

(秣岳が近づく)

(左下は台地状になっている)

(秣岳山頂はすぐそこ)

(ここまで来ると、須川湖も近くなる)

(さっきの台地)

(秣岳山頂。しつこ過ぎるほどに栗駒山方面をバックにした)

遠方の山々が見渡せるようになった。ただ、それぞれの山頂は隠れていて、どれが何山なのか特定できない。おそらく、鳥海山や月山、森吉山なんかも見えているのだろうが、そもそも山座固定が、方向音痴の自分には苦手なのだ。

秣岳到着。山頂はさほどに広くはなく、残念ながら栗駒山方面には雲。だれもいないのを幸いにセルフ撮影の準備をしていると、オニイチャンがやって来て、三角点標石を踏んづけてそのまま立ち去った。彼の歩きの流儀なのだろう。写真を撮ったり、休憩をするわけでもなかった。

(おそらく、あのバンドのようなところを歩いて行くのだろう)

(振り返って秣岳。右にヘリコプターが見える)

(バンド歩きというほどでもなく、ただのトラバース道)

(ずっと、この二人といっしょだった。お仲間ではない)

(車道に出た)

(登山口)

ラストの下り。真下に須川湖と長々と歩くことになる県道が見えている。そして、北側の台地状のピークの山肌にトラバース道が長く続いている。おそらくあれを通って下るのかと思う。では下りましょう。途中で振り返ると、秣岳は三角錐の形をしていた。

長い下りだった。トラバース道まではよかったが、その先から視界は消え、左右高いヤブが続く。これが紅葉にでもなっていれば少しは楽しいが、この辺の紅葉もまだ先だ。ようやく県道に出た。つい、先行の二人にお疲れさまでしたと声をかけてしまった。さて、先頭のオッサンというよりもオッチャンだが、この方が<秣岳登山口⇒>の標識を指差し、「この山何と読むんだい?」と聞いてきた。「マグサダケと言うんですよ」と教えてやったが、せめて山の名前くらい調べて登るものではないだろうか。

(栗駒方面には雲がかかったまま)

(須川湖)

(車道から見かけた2mほどの小滝)

予想どおり、上り調子の車道歩きだった。須川温泉が県境の峠だとすれば、上りになるのも当たり前。4kmほどあったろうか。たまに下りもあった。こちら側から登る人は須川湖の駐車場利用か路肩駐車をしているようだし、自転車も2台見かけた。

山中でまともな休憩はとっていなかった。あのトラブルがあったので、口には水すらも入れていない。須川湖の駐車場の縁石に腰かけておにぎりを食べ、アイコスを吸った。それとて5分くらいの休憩。

右手に沢が流れていた。先を見ると小滝もある。行ってみようか迷ったが、滝があるとは思えず、少し入り込んで終わり。反対から歩いて来るハイカー数人と行き会った。自分とは反対歩きだろうが、お互い、長い車道歩きに、つい苦笑いをしてしまう。

(秋田県から岩手県に入って須川温泉)

(駐車場)

駐車場到着。車は増えている。ただ、ほとんどが付近の探索が目的のようだ。着替えをして紙巻タバコを一本深く吸って2時半になった。では帰りましょうか。明日は仕事だし、グズグズしてもいられない。

ちょっと半端な紅葉見物だった。前半はガスガス、後半の紅葉には一応は満足。昨年の月山よりはマシだったが、ガスの中とはいっても垣間見た紅葉はすごいことは想像できる。もっと遠望で下に広がった紅葉を楽しみたかった。ことに栗駒山は何とも残念だ。また来年か。おそらく、どこから登っても素晴らしい紅葉かと思う。別のコースで歩いてみたい。

帰路は慌ただしい。早いとこ家に着きたい。帰ってから、犬の散歩もあるし、洗濯もある。仕事はヒマ続きとはいっても、睡眠時間次第でヒマつぶしのやり方も変わる。途中、コンビニでコーヒーを買い、高速はノンストップ。帰着時間は8時だった。

(今回の歩き)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」