◎2022年4月17日(日)

西上州の大屋山(1080m)という地味な山にいずれ登ってみたいと思っていた。アカヤシオの名所かどうかは知らないが、時期的には少なからず見られるかもしれないし、昨年の4月10日に行った三ッ岩岳(標高1032m)はタイミングを逃したが、今年の開花は遅いらしく(15日あたりに満開になったようだ)、大屋山で見られたらラッキーだろう。だが、それだけでは物足りない。その辺のエリアを調べると、「ひとぼし山」という標高801mの山がアカヤシオの隠れた名所らしいと知った。地図を見ると、ひとぼし山から大屋山(標高1080m)まで尾根通しで行けそうだ。数件ながらも歩かれた方のネット記事も拝見した。見頃かもしれないひとぼし山を経由して大屋山まで歩いてみることにした。

ここでそれぞれに標高を記したのは、アカヤシオの開花は同じ山域では標高に準じるようだからで、三ッ岩岳が満開だった日に、それを知らずに200mも低いひとぼし山に期待して登ったのは、無理からぬことだった。結果として10日は遅かったようだ。

路肩に駐車して舗装林道を歩き出したのは7時50分。他に車は見あたらない。岩場歩きもあるだろうと、今回は久しぶりにノンスパイクの地下タビを履いた。ピンは岩に引っかけたら危ない。出発早々に、アカヤシオはもう終わったような気配にやはりかなぁとがっかりした。周囲が谷合いのようになっている陽の当たる地形の中で、高く聳える岩壁を見ても、ピンクになっているところはまったくない。ここまで来て確実そうな三ッ岩岳に転じるわけにも行かない。昨年行って、あんな混んでいる山は嫌だなと思っていたし。

(早速、石仏を見る。南牧村は馬頭観音碑が多かった)

(ひとぼし山の登山口案内板)

林道(林道とはいっても知ったのは後のことで生活圏は続いていて、村道か県道だとばかりに思っていた)を先に行くと、左に登山口の標識があった。古い、素朴な手書きの標識。目立たず、気持ちが和む。山名のイメージからやさしい山のような気がするが、手こずるまではないにせよ、なかなかそうでもなかった。ちなみに、標識があったのはここだけで、後はあちこちに散らばって離れて行く踏み跡とテープが頼りだった。途中の「ひとぼし岩」も含めて標識はいくつかあったらしいが、それらには気づかなかった。というか、ひとぼし岩は通っていないのかもしれない。

(登って行くと)

(植林帯に入り込む。今日は結果的に植林歩きが多かった)

狭い道を登って行くと早々に杉の植林に入り込んだ。ここもまた壁のような斜面になっているようで、ストックをダブルで出したが、踏み跡はやさしくカーブしながら続いていて、息切れをさほどに感じることはなかった。それもそのはず。いつもなら、車を運転しながらタバコを吸い続けるが、今日は、起きぬけの一本と車内で一本しか吸っていない。これが影響しているはずだ。

(岩場コース)

(ここからアカヤシオの落ちた花が点々と続き、上に行くに連れ目立ち出す)

植林の真上に空が見えてきた。尾根が通っている。あれを右に行けばひとぼし山につながるようだが、ここで、踏み跡が大きく二分するが左手側が濃い。左は岩場に向かっている。ここを左ではなく直登すれば無駄な苦労と時間もかけずともに尾根に行けるくらいの想像がつく。岩場を経由してみたくて左に行った。おそらく、何も迷わず、太い踏み跡に合わせ、

岩場を経由して尾根に出る人が多いのではないだろうか。

大回りの岩場とはいってもたいしたものではないが、昨日の朝までは雨降りだったようで、濡れた土と岩に足をとられかねないので両手が自由に使えるように用心してストックは収納し、以降はストックなしになった。

(大方の花が落ちている)

(一週間から10日は遅かったか。可憐やらけなげには相応しいが)

(ひとぼし山。山頂下のこちら向き北斜面にわずかに色付きが見えた)

ズルっとはしたが、問題なく岩場を通過して尾根に出た。その間、ミツバツツジが咲いているのは見たが、アカヤシオの花は岩場の狭い回廊にいくつも落ちていた。枝に残った花すらなかった。やはり遅過ぎだったようだ。尾根は植林から抜け出ていて、からっとした展望はいいが、ツツジはおろか色づきの花はまったくない。先に見えるひとぼし山らしきピークにも、かろうじて北斜面に淡いピンクが見えるくらいで、まさにダメモトで終わりそうだ。それなら、陽春の山歩きを楽しめばいい。どうせ歩く人もまれなコースのようだし。

(大岩を下ったところで。これがひとぼし岩かと思うが)

(ミツバツツジ。これも元気がない)

岩混じりの歩きになり、目の前に、高くはないが越えるのに難儀しそうな岩が出てきた。当然、巻きがあると思ったが、左右を見てもそれはない。ということは直登か。おそるおそる登って下った。詳しい前調べもなく登ったが、今にして思えば、これがひとぼし岩だったようだ。見るはずの標識は確認もしていない。

(山頂へ。緩い登り)

(ロープ場があった)

(ここでようやく何とか見られるアカヤシオ)

緩い雑木の中の歩きになった。上がるに連れてアカヤシオを見かける。大方の花は落ち、枝に数輪が残っている。それも間もなく落ちそうな具合だ。せめて一週間前なら楽しめただろう。仕方がない。富士山ばかり気になって、アカヤシオを思い出したのは先週のことだったし、ひとぼし山の存在を知ってから一週間も経っていない。

ロープ場を過ぎると、アカヤシオもいくらか見るに耐えられる状態になってきた。とはいっても花が何とか半分残っているといったところだが、ここに至るまでの様子に比べると満足の域だ。残り花はしおれかけていてアップにはきついが遠くから見ている分には十分。

(山頂。石祠があった)

山頂に到着した。8時48分。出発から一時間も経っていない。山頂には石祠が一基祀られていた。ここで気になる。山名の「ひとぼし」とは何を意味するのだろう。2004年版の『日本山名事典』に由来は記されていない。「火点し」という説があるらしい。となると、南牧村には城がいくつかあったようだし、狼煙場ととらえられることも可能なわけだが、確証も何もない勝手な想像で、だったら大屋山は何なのかということになる。一つ一つの山名に由来を求めていたらきりがない。

(展望岩)

(大屋山)

(展望岩から)

休まずに展望岩に行く。山頂から若干下ると、ピンクの花びらの絨毯の先に岩峰の突端らしきものが見えた。ここが展望岩だろう。先まで行くと、西上州の山々がパノラマに広がっていた。見える一つ一つの山の名前を知っていれば、この展望もまた楽しかろうが、残念ながら自分の関心事はここからの大屋山でしかなく、特異な山容の荒船山だけはわかったが、写真を撮ったつもりで撮っていなかったのが残念だ。岩峰からの眺めだったからのゆえか、大屋山まではかなり下って、かなり登り上げる歩きになりそうだということだけはわかった。どうでもいいことだが、先ほどの山名の件、狼煙台があったとすればこの展望岩だろう。

山頂に戻って一服する。お腹が空いているわけでもないので水を一口。では大屋山に参りましょうかと、コンパスを出し、北西尾根の最初の鞍部の先にある730m小ピークにセットする。

(まさにヒトツバナの名前が似合っている)

(もったいない)

(北側斜面で1)

(同じく2)

(同じく3)

(同じく4。これ以上は恐くて下れなかった)

(同じく5)

(同じく6)

何をぼんやりしていたのか、せっかくコンパスをセットしたのに、それも見ず、勘だけで真北に下った。理由は踏み跡があったからだけのことで、当然行きづまる。間もなく下が見えないところに出てしまった。どうも、このひとぼし山、来る途中で眺めた際には気づかなかったが、山そのものが雑木に覆われた岩峰のようだ。ただ、その行きづまったところのアカヤシオはまだ花残りが群れているスポットで、下には行けないが、左に行ったり、右に行ったりして楽しめた。おそらく、途中で見えた、かすかに残っていた色づきのところだろう。ここでコンパスを見直して、何だこりゃともとに戻る。

(北西尾根に出るにはここを直進して下るらしいが先が見えない。写真を見る限り、左上を安全に渡れそうだが、結果としてそうしなかったのは、その場では安心できなかった何かがあったからかと思う)

何ということはない。コンパスの指示先は、展望岩の右下だった。行けるのかなと思いながらも様子を見ると、確かに踏み跡らしきものはあったが、右下は切れかけていて、足場は不安定。左上は歩けそうだが、どっちにしても、その先の下が見えない。立木につかまって崩れかけをクリアできたとしても、その先は切れていましたで元に戻るのはつらそうだ。山頂にまた戻った。かなり臆病になっていた。雨後で地盤も緩くなっていると思った。

(展望岩の下からトラバースをしかける)

(この先、自分にはとても、とても…)

(展望岩を見上げる)

あきらめてはいない。展望岩を南→北→北西尾根と巻くことを考えた。南に下るのは楽だった。右上に展望岩の岩壁が見えている。ここを北にトラバースするつもりが、急斜面になっていて、トラバースには不向き。こけたらかなり流される。それ以上に、肝心の北西尾根がどこにあるのか見分けがつかない。コンパスの方向矢印だけは、左先45度方向を指している。結局は戻って、南下りの小尾根の先に咲いているアカヤシオを見ていたら、大屋山に行くのはもうどうでもよくなった。やはり、展望岩の脇を下った方が意外に安全だったかもしれない。

(大屋山行きはあきらめ南に下る。もう帰り道になってしまった)

(本日の見納め)

(もうこんな状態だし)

こうして、北西尾根を登って大屋山に行くのはあきらめたわけだが、30分ほどのさまよいで、精神的にはかなりぐったりした。北西尾根とは見当違いの南に下る尾根上には踏み跡らしきものもあったので、そのまま下ることにした。行き着くところはどこになるのか不明ながら、林道なり、車道に出られれば、2時間歩きになったところで結構だ。とにかく、里に出られればそれでいい。シカ道とは違うらしき踏み跡もあるし、どこか道には出られだろう。岩場にぶつかって行けなくなったら、ひとぼし山に登り直して、来た道を下ればいい。あきらめ後の気持ちは投げやりだ。

(やはり行き詰った)

(植林帯に向かう)

(目を凝らすと左右に道が通っているようだ)

(林道だった)

のんびり下る。貧相なアカヤシオはやがてミツバツツジに代わり、そのうちに消えた。同時に、案の定、岩場にぶつかった。周囲は植林帯に入り込んでいる。左の植林帯に逃げて迂回しようとしたら、ここの植林帯は段差が続き、それぞれの段差には石垣が積まれている。近くに作業道でもあるのかと見下ろすと、かすかに道のようなものが帯状に白く見えた。滑りながら下って行くと、林道に出た。作業道ではない。未舗装ながらも均された林道だった。あるいは簡易舗装されていたのかもしれない。

さて、この林道を歩いてみよう。地図を見ても、この林道は記されていない。先ずは左に行くか右にするかを決めないといけないが、右は西に向かっていて、駐車地からは離れていくので左にする。

(間もなく林道終点)

(また急な植林下り)

林道はそのうちに荒れてきた。こういった場合、大方は林道終点になり、その先は作業道が続くといったスタイルになるものだが、やはり終点になったものの、続きの作業道はなかった。

再び植林帯に入り込む。そのまま東に下れば底瀬川沿いの車道に出られるはずだ。

さっきよりも急な植林だった。また転んだ。ズボンにはかなり泥がついている。ほどなく、植林は切れ、その先に広場のようなものが見えた。「これで助かった」といった意識はまったくない。山中で迷ったわけでもないし、「いずれ車道に出られはず」が少し早まっただけのことだから。

(ここに出たのはいいが、目の前にフェンス)

(ここから抜けた)

広場には集会所のような建屋があり、周辺は整備されている。人の姿は見えない。そこにさっさと行きたいが、運の悪いことにぐるりと鹿除けのフェンスが張られていて、抜け出すことができない。しばらくフェンスに沿って下った。出口が見つからない。もうこうなったら、今日は地下タビだし、フェンスの網目に足をかけて越えるしかないなと、適当なところを探した。登山靴だったら、裸足になるしかない。そんな時、フェンスの出口をようやく見つけた。クサリやらフックではない、目立たない針金巻きで、もしかしたら、ここに至るまでにもあったのかもしれない。ようやく外に出られた。10時16分。

(活性化の意味がわからない。周囲には何もなく、ポツンと一軒家だった)

平屋の建屋には「子母山活性化施設」の看板がかかっていた。新しい建物のようで、ここからはきれいな舗装道が続いている。おそらく、駐車した車道につながっているだろう。石に腰かけて、ため息をつきながらアイコスを吸った。今日の、こんな見事な歩きはいったい何だったのだろう。満開のアカヤシオを愛でて、満足したうえでこんな結果ならまだしも、そうではなかったから情けない気分にすらなった。ひとぼし山をピストンし、車移動で次は大屋山ピストン。ついでに鷹ノ巣山ピストンという手もあった。ただ、そんな歩き方を選ぶ自分ではない。とにかく失敗歩きであることは確かで、展望岩の脇を躊躇せずに行ってみてもよかったと後悔した。以前の自分なら深慮もせずにやっていた。

(ゲートがあった。二重のガードはシカの被害が多いからだろう)

(「天空の花畑」とあるから、活性化は花の公園なのだろうが、これからの整備事業なのか、少なくとも菜の花以外に花は目に入らなかった)

駐車地に向かう。地図上では等高線の幅もあり、適当に下っても車道に出られそうだがフェンスラインは地図に載っていない。フェンスはずっと続いていた。出来合いの道を歩くしかない。軽ワゴンに乗ってやって来たジイちゃんが噴霧器で何かを散布していた。声をかけたが、別に不思議そうな顔で見られはしなかった。今度はゲートがあった。「鹿の立入禁止」と警告されているが、この辺のシカは賢いようだ。字面としてはシカ向けだ。人間がシカの群れを連れて入って来るとは思えない。

(駐車地に向かう)

(ここにも馬頭観音碑)

(神社に寄ってみる)

(ユーモラスな狛犬)

(こちらの相方は口を開いている)

(寛政の石灯籠)

(3mほどの滝が見えた)

(何でこうも多いのか)

(これはヤマザクラでしょう)

(林道で自動車ラリーだそうな。村おこしのネタがないのだろうか。何も山奥で騒音を立てなくてもよさそうだが)

(石仏を見て)

(終点)

車道に出た。来る際に車で通った車道だ。地味に登っている。この車道、県道か村道かと思っていたが林道だった。奥山六車線。林道というと集落もない道のイメージが強いが、この林道沿いには人家が続いている。

車道を歩いたのは30分ほどだったが、道沿いには石仏やら馬頭観音碑が置かれ、さらに右手に見えた神社に入ってみると、江戸期の年号が入った石灯籠やらを見つけ、飽きることはなかった。

駐車地に着いたのは11時10分。路肩の駐車スペースには、自分の車以外に3台の車があり、うち一台にはひとぼし山から下山して来たらしい3、4人のグループが乗り込み大屋山の方に向かって行った。おそらく二山ねらいだろう。そんな気にもなれず、そのまま帰ることにした。

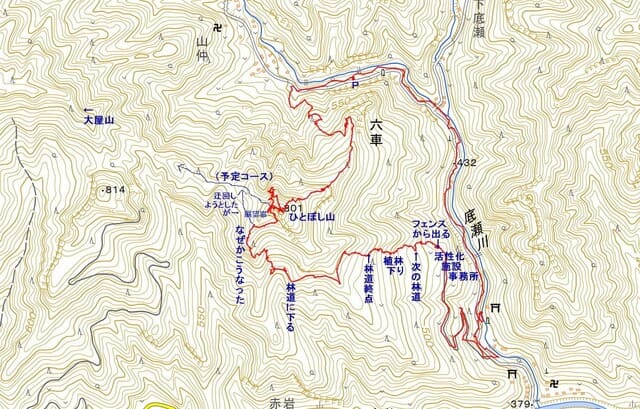

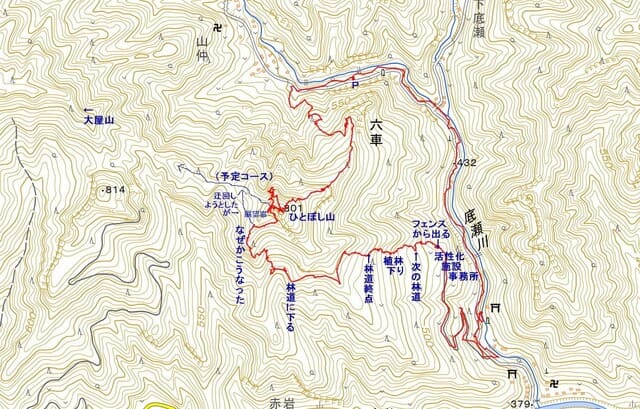

(今回の歩き。稚拙な文章を読まずとも、これで十分かと思う)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

西上州の大屋山(1080m)という地味な山にいずれ登ってみたいと思っていた。アカヤシオの名所かどうかは知らないが、時期的には少なからず見られるかもしれないし、昨年の4月10日に行った三ッ岩岳(標高1032m)はタイミングを逃したが、今年の開花は遅いらしく(15日あたりに満開になったようだ)、大屋山で見られたらラッキーだろう。だが、それだけでは物足りない。その辺のエリアを調べると、「ひとぼし山」という標高801mの山がアカヤシオの隠れた名所らしいと知った。地図を見ると、ひとぼし山から大屋山(標高1080m)まで尾根通しで行けそうだ。数件ながらも歩かれた方のネット記事も拝見した。見頃かもしれないひとぼし山を経由して大屋山まで歩いてみることにした。

ここでそれぞれに標高を記したのは、アカヤシオの開花は同じ山域では標高に準じるようだからで、三ッ岩岳が満開だった日に、それを知らずに200mも低いひとぼし山に期待して登ったのは、無理からぬことだった。結果として10日は遅かったようだ。

路肩に駐車して舗装林道を歩き出したのは7時50分。他に車は見あたらない。岩場歩きもあるだろうと、今回は久しぶりにノンスパイクの地下タビを履いた。ピンは岩に引っかけたら危ない。出発早々に、アカヤシオはもう終わったような気配にやはりかなぁとがっかりした。周囲が谷合いのようになっている陽の当たる地形の中で、高く聳える岩壁を見ても、ピンクになっているところはまったくない。ここまで来て確実そうな三ッ岩岳に転じるわけにも行かない。昨年行って、あんな混んでいる山は嫌だなと思っていたし。

(早速、石仏を見る。南牧村は馬頭観音碑が多かった)

(ひとぼし山の登山口案内板)

林道(林道とはいっても知ったのは後のことで生活圏は続いていて、村道か県道だとばかりに思っていた)を先に行くと、左に登山口の標識があった。古い、素朴な手書きの標識。目立たず、気持ちが和む。山名のイメージからやさしい山のような気がするが、手こずるまではないにせよ、なかなかそうでもなかった。ちなみに、標識があったのはここだけで、後はあちこちに散らばって離れて行く踏み跡とテープが頼りだった。途中の「ひとぼし岩」も含めて標識はいくつかあったらしいが、それらには気づかなかった。というか、ひとぼし岩は通っていないのかもしれない。

(登って行くと)

(植林帯に入り込む。今日は結果的に植林歩きが多かった)

狭い道を登って行くと早々に杉の植林に入り込んだ。ここもまた壁のような斜面になっているようで、ストックをダブルで出したが、踏み跡はやさしくカーブしながら続いていて、息切れをさほどに感じることはなかった。それもそのはず。いつもなら、車を運転しながらタバコを吸い続けるが、今日は、起きぬけの一本と車内で一本しか吸っていない。これが影響しているはずだ。

(岩場コース)

(ここからアカヤシオの落ちた花が点々と続き、上に行くに連れ目立ち出す)

植林の真上に空が見えてきた。尾根が通っている。あれを右に行けばひとぼし山につながるようだが、ここで、踏み跡が大きく二分するが左手側が濃い。左は岩場に向かっている。ここを左ではなく直登すれば無駄な苦労と時間もかけずともに尾根に行けるくらいの想像がつく。岩場を経由してみたくて左に行った。おそらく、何も迷わず、太い踏み跡に合わせ、

岩場を経由して尾根に出る人が多いのではないだろうか。

大回りの岩場とはいってもたいしたものではないが、昨日の朝までは雨降りだったようで、濡れた土と岩に足をとられかねないので両手が自由に使えるように用心してストックは収納し、以降はストックなしになった。

(大方の花が落ちている)

(一週間から10日は遅かったか。可憐やらけなげには相応しいが)

(ひとぼし山。山頂下のこちら向き北斜面にわずかに色付きが見えた)

ズルっとはしたが、問題なく岩場を通過して尾根に出た。その間、ミツバツツジが咲いているのは見たが、アカヤシオの花は岩場の狭い回廊にいくつも落ちていた。枝に残った花すらなかった。やはり遅過ぎだったようだ。尾根は植林から抜け出ていて、からっとした展望はいいが、ツツジはおろか色づきの花はまったくない。先に見えるひとぼし山らしきピークにも、かろうじて北斜面に淡いピンクが見えるくらいで、まさにダメモトで終わりそうだ。それなら、陽春の山歩きを楽しめばいい。どうせ歩く人もまれなコースのようだし。

(大岩を下ったところで。これがひとぼし岩かと思うが)

(ミツバツツジ。これも元気がない)

岩混じりの歩きになり、目の前に、高くはないが越えるのに難儀しそうな岩が出てきた。当然、巻きがあると思ったが、左右を見てもそれはない。ということは直登か。おそるおそる登って下った。詳しい前調べもなく登ったが、今にして思えば、これがひとぼし岩だったようだ。見るはずの標識は確認もしていない。

(山頂へ。緩い登り)

(ロープ場があった)

(ここでようやく何とか見られるアカヤシオ)

緩い雑木の中の歩きになった。上がるに連れてアカヤシオを見かける。大方の花は落ち、枝に数輪が残っている。それも間もなく落ちそうな具合だ。せめて一週間前なら楽しめただろう。仕方がない。富士山ばかり気になって、アカヤシオを思い出したのは先週のことだったし、ひとぼし山の存在を知ってから一週間も経っていない。

ロープ場を過ぎると、アカヤシオもいくらか見るに耐えられる状態になってきた。とはいっても花が何とか半分残っているといったところだが、ここに至るまでの様子に比べると満足の域だ。残り花はしおれかけていてアップにはきついが遠くから見ている分には十分。

(山頂。石祠があった)

山頂に到着した。8時48分。出発から一時間も経っていない。山頂には石祠が一基祀られていた。ここで気になる。山名の「ひとぼし」とは何を意味するのだろう。2004年版の『日本山名事典』に由来は記されていない。「火点し」という説があるらしい。となると、南牧村には城がいくつかあったようだし、狼煙場ととらえられることも可能なわけだが、確証も何もない勝手な想像で、だったら大屋山は何なのかということになる。一つ一つの山名に由来を求めていたらきりがない。

(展望岩)

(大屋山)

(展望岩から)

休まずに展望岩に行く。山頂から若干下ると、ピンクの花びらの絨毯の先に岩峰の突端らしきものが見えた。ここが展望岩だろう。先まで行くと、西上州の山々がパノラマに広がっていた。見える一つ一つの山の名前を知っていれば、この展望もまた楽しかろうが、残念ながら自分の関心事はここからの大屋山でしかなく、特異な山容の荒船山だけはわかったが、写真を撮ったつもりで撮っていなかったのが残念だ。岩峰からの眺めだったからのゆえか、大屋山まではかなり下って、かなり登り上げる歩きになりそうだということだけはわかった。どうでもいいことだが、先ほどの山名の件、狼煙台があったとすればこの展望岩だろう。

山頂に戻って一服する。お腹が空いているわけでもないので水を一口。では大屋山に参りましょうかと、コンパスを出し、北西尾根の最初の鞍部の先にある730m小ピークにセットする。

(まさにヒトツバナの名前が似合っている)

(もったいない)

(北側斜面で1)

(同じく2)

(同じく3)

(同じく4。これ以上は恐くて下れなかった)

(同じく5)

(同じく6)

何をぼんやりしていたのか、せっかくコンパスをセットしたのに、それも見ず、勘だけで真北に下った。理由は踏み跡があったからだけのことで、当然行きづまる。間もなく下が見えないところに出てしまった。どうも、このひとぼし山、来る途中で眺めた際には気づかなかったが、山そのものが雑木に覆われた岩峰のようだ。ただ、その行きづまったところのアカヤシオはまだ花残りが群れているスポットで、下には行けないが、左に行ったり、右に行ったりして楽しめた。おそらく、途中で見えた、かすかに残っていた色づきのところだろう。ここでコンパスを見直して、何だこりゃともとに戻る。

(北西尾根に出るにはここを直進して下るらしいが先が見えない。写真を見る限り、左上を安全に渡れそうだが、結果としてそうしなかったのは、その場では安心できなかった何かがあったからかと思う)

何ということはない。コンパスの指示先は、展望岩の右下だった。行けるのかなと思いながらも様子を見ると、確かに踏み跡らしきものはあったが、右下は切れかけていて、足場は不安定。左上は歩けそうだが、どっちにしても、その先の下が見えない。立木につかまって崩れかけをクリアできたとしても、その先は切れていましたで元に戻るのはつらそうだ。山頂にまた戻った。かなり臆病になっていた。雨後で地盤も緩くなっていると思った。

(展望岩の下からトラバースをしかける)

(この先、自分にはとても、とても…)

(展望岩を見上げる)

あきらめてはいない。展望岩を南→北→北西尾根と巻くことを考えた。南に下るのは楽だった。右上に展望岩の岩壁が見えている。ここを北にトラバースするつもりが、急斜面になっていて、トラバースには不向き。こけたらかなり流される。それ以上に、肝心の北西尾根がどこにあるのか見分けがつかない。コンパスの方向矢印だけは、左先45度方向を指している。結局は戻って、南下りの小尾根の先に咲いているアカヤシオを見ていたら、大屋山に行くのはもうどうでもよくなった。やはり、展望岩の脇を下った方が意外に安全だったかもしれない。

(大屋山行きはあきらめ南に下る。もう帰り道になってしまった)

(本日の見納め)

(もうこんな状態だし)

こうして、北西尾根を登って大屋山に行くのはあきらめたわけだが、30分ほどのさまよいで、精神的にはかなりぐったりした。北西尾根とは見当違いの南に下る尾根上には踏み跡らしきものもあったので、そのまま下ることにした。行き着くところはどこになるのか不明ながら、林道なり、車道に出られれば、2時間歩きになったところで結構だ。とにかく、里に出られればそれでいい。シカ道とは違うらしき踏み跡もあるし、どこか道には出られだろう。岩場にぶつかって行けなくなったら、ひとぼし山に登り直して、来た道を下ればいい。あきらめ後の気持ちは投げやりだ。

(やはり行き詰った)

(植林帯に向かう)

(目を凝らすと左右に道が通っているようだ)

(林道だった)

のんびり下る。貧相なアカヤシオはやがてミツバツツジに代わり、そのうちに消えた。同時に、案の定、岩場にぶつかった。周囲は植林帯に入り込んでいる。左の植林帯に逃げて迂回しようとしたら、ここの植林帯は段差が続き、それぞれの段差には石垣が積まれている。近くに作業道でもあるのかと見下ろすと、かすかに道のようなものが帯状に白く見えた。滑りながら下って行くと、林道に出た。作業道ではない。未舗装ながらも均された林道だった。あるいは簡易舗装されていたのかもしれない。

さて、この林道を歩いてみよう。地図を見ても、この林道は記されていない。先ずは左に行くか右にするかを決めないといけないが、右は西に向かっていて、駐車地からは離れていくので左にする。

(間もなく林道終点)

(また急な植林下り)

林道はそのうちに荒れてきた。こういった場合、大方は林道終点になり、その先は作業道が続くといったスタイルになるものだが、やはり終点になったものの、続きの作業道はなかった。

再び植林帯に入り込む。そのまま東に下れば底瀬川沿いの車道に出られるはずだ。

さっきよりも急な植林だった。また転んだ。ズボンにはかなり泥がついている。ほどなく、植林は切れ、その先に広場のようなものが見えた。「これで助かった」といった意識はまったくない。山中で迷ったわけでもないし、「いずれ車道に出られはず」が少し早まっただけのことだから。

(ここに出たのはいいが、目の前にフェンス)

(ここから抜けた)

広場には集会所のような建屋があり、周辺は整備されている。人の姿は見えない。そこにさっさと行きたいが、運の悪いことにぐるりと鹿除けのフェンスが張られていて、抜け出すことができない。しばらくフェンスに沿って下った。出口が見つからない。もうこうなったら、今日は地下タビだし、フェンスの網目に足をかけて越えるしかないなと、適当なところを探した。登山靴だったら、裸足になるしかない。そんな時、フェンスの出口をようやく見つけた。クサリやらフックではない、目立たない針金巻きで、もしかしたら、ここに至るまでにもあったのかもしれない。ようやく外に出られた。10時16分。

(活性化の意味がわからない。周囲には何もなく、ポツンと一軒家だった)

平屋の建屋には「子母山活性化施設」の看板がかかっていた。新しい建物のようで、ここからはきれいな舗装道が続いている。おそらく、駐車した車道につながっているだろう。石に腰かけて、ため息をつきながらアイコスを吸った。今日の、こんな見事な歩きはいったい何だったのだろう。満開のアカヤシオを愛でて、満足したうえでこんな結果ならまだしも、そうではなかったから情けない気分にすらなった。ひとぼし山をピストンし、車移動で次は大屋山ピストン。ついでに鷹ノ巣山ピストンという手もあった。ただ、そんな歩き方を選ぶ自分ではない。とにかく失敗歩きであることは確かで、展望岩の脇を躊躇せずに行ってみてもよかったと後悔した。以前の自分なら深慮もせずにやっていた。

(ゲートがあった。二重のガードはシカの被害が多いからだろう)

(「天空の花畑」とあるから、活性化は花の公園なのだろうが、これからの整備事業なのか、少なくとも菜の花以外に花は目に入らなかった)

駐車地に向かう。地図上では等高線の幅もあり、適当に下っても車道に出られそうだがフェンスラインは地図に載っていない。フェンスはずっと続いていた。出来合いの道を歩くしかない。軽ワゴンに乗ってやって来たジイちゃんが噴霧器で何かを散布していた。声をかけたが、別に不思議そうな顔で見られはしなかった。今度はゲートがあった。「鹿の立入禁止」と警告されているが、この辺のシカは賢いようだ。字面としてはシカ向けだ。人間がシカの群れを連れて入って来るとは思えない。

(駐車地に向かう)

(ここにも馬頭観音碑)

(神社に寄ってみる)

(ユーモラスな狛犬)

(こちらの相方は口を開いている)

(寛政の石灯籠)

(3mほどの滝が見えた)

(何でこうも多いのか)

(これはヤマザクラでしょう)

(林道で自動車ラリーだそうな。村おこしのネタがないのだろうか。何も山奥で騒音を立てなくてもよさそうだが)

(石仏を見て)

(終点)

車道に出た。来る際に車で通った車道だ。地味に登っている。この車道、県道か村道かと思っていたが林道だった。奥山六車線。林道というと集落もない道のイメージが強いが、この林道沿いには人家が続いている。

車道を歩いたのは30分ほどだったが、道沿いには石仏やら馬頭観音碑が置かれ、さらに右手に見えた神社に入ってみると、江戸期の年号が入った石灯籠やらを見つけ、飽きることはなかった。

駐車地に着いたのは11時10分。路肩の駐車スペースには、自分の車以外に3台の車があり、うち一台にはひとぼし山から下山して来たらしい3、4人のグループが乗り込み大屋山の方に向かって行った。おそらく二山ねらいだろう。そんな気にもなれず、そのまま帰ることにした。

(今回の歩き。稚拙な文章を読まずとも、これで十分かと思う)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

ひとぼし山、お疲れさまでした。

アカヤシオの状態におナゲキのようですが、そこそこの散り残りで空振りに比べたらかなりいいように感じました。

たそがれさんとはレベルが異なりますが、「臆病になった」は分かるような気がします。自分も昨日一般道の鎖場が怖くて迂回してしまいました。

それにしても、帰りのルート取りには驚きました。「踏み跡があったから」とは言え、スタート地点とはおよそ方向違いの向きに下り始めるとは、あまりに大胆ですよ。ああっ、やっぱりたそがれさんらしいなぁと感じ入りました。自分(もちろんもう少し若かった頃)には絶対真似できない芸当だなと。

大胆というよりもただのアホですよ。時間つぶしといったところもあります。大屋山には行けないことがはっきりしたし、戻るのもなんだし、下なら岩場もなく、トラバースで行けると思ってほっつき歩いた結果といったところです。何も得るものはありませんでした。

こんな無駄な歩きはしたくもありませんが、次第に、こんなやるせない歩きが増えていくような気がしてなりません。

臆病になった。ぶなじろうさんも同じですか。今は、ちょっとでも恐いと感じたところは、一か八かの歩きを選択したりはせず、かなり慎重になりました。今回の歩きはその慎重さが裏目になった歩きともいえますけどね。