◎2019年4月7日(日)

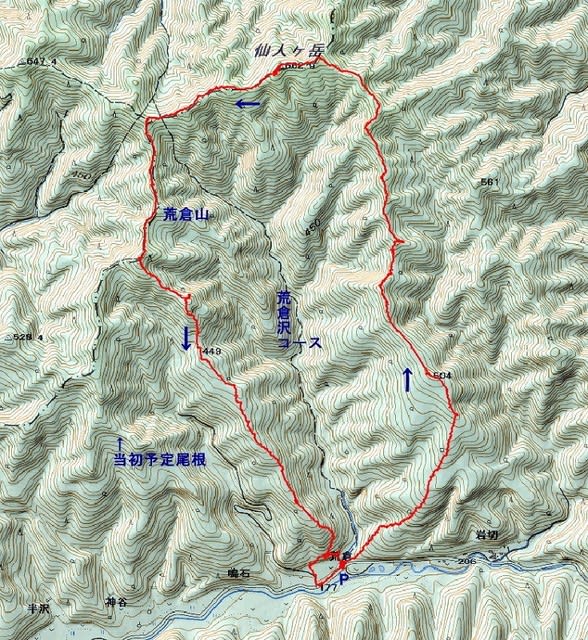

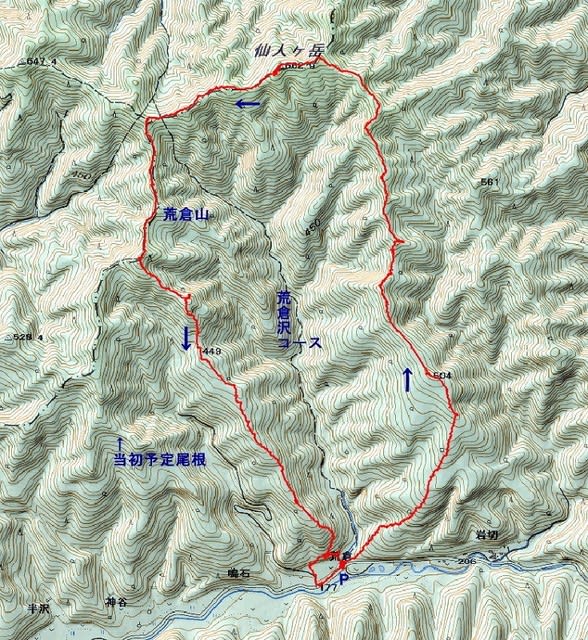

荒倉沢コース入口駐車地(7:40)……504m標高点付近(8:35~8:44)……登山道合流(9:50)……仙人ヶ岳(10:03~10:23)……荒倉山(10:45)……登山道離れる(11:20)……449m標高点付近(11:45)……車道(12:45)……駐車地(12:49)

朝起きたら足の傷口が痛かった。これでは歩けない。さりとてアカヤシオはここのところの陽気でどんどん標高を上げているに違いない。先週のヤシオ山ですら終わりかけだった。痛みを紛らわせるべく朝から酒を飲んで休日を過ごしている状況ではない。去年のアカヤシオは塔の峰だけで終わっているから余計にあせる。骨折後に地元の整形外科から処方された痛み止めのロキソニンが残っていたので一錠服用した。現地に着くまでに痛みが治まらなかったら山行は中止にしよう。そして、40分後の現地。痛みは消えていた。これで問題が根本的に解決したわけではない。痛みを引っ込めただけのこと。そんなことは他人様に言われずともにわかっている。今、歩ければそれでいい。何とも刹那的。

11月に仙人ヶ岳に普通のコースで登った際に犬帰りのある尾根の西隣の尾根が気になっていた。ハイトスさんからコメントをいただいた。荒倉沢の「両岸尾根」(ここでは便宜的にそう記す)を歩いたことがあるとのこと。可もなく不可もない尾根らしい。当然、縦横無尽の瀑泉さんも歩かれているはずだが、ここで迷った。瀑泉さん記事で読んだ荒倉沢の破線ルートも歩いてみたいと思っていた。だが、日陰の沢沿いではアカヤシオはおろかただのツツジも山桜も期待できないのではないのか。まして、沢の状況によっては、足場の不安定さへの不安もある。別に今の時期に歩かずともいいか…。結局、ハイトスさんの後追いでは芸もないので、左岸尾根を上りに使用し、下りは449m標高点経由の右岸尾根ではなく、さらに西側の尾根を鳴石まで下ることにしよう。

(地図では尾根型明瞭だがそうでもない。道路側から入ってみる。左は民家に接している)

(こんな尾根)

(道が横切る)

荒倉バス停の神社だかお堂なのかわかりかねるが、その前の空地に車を置く。小俣フィッシングセンターへの道が分岐しているところだ。準備をして歩き出そうとしたら、トレラングループが駆けて来る。こちらはおかしなところから取り付くわけだから、彼らの姿が視界から消えてから歩き出す。本当は左から巻いて登りたいところだがそちらには民家がある。道路脇からささっと入り込む。

ヤブめいた尾根だ。疎らな杉の植林と竹が共生し、それを抜けるとやがて完全なヤブになった。不思議なことに、その間を、かつては使われていたであろう幅広の荒れた道が横切っている。あるいは車も通っていたのか。思い出した。ハイトスさんはこれを使って下ったのだ。ヤブも次第に薄くなりかけていたので道は無視してそのまま登る。道は何度も横切りながら、次第に細くなっていった。

(ヤブ越え)

(右に方向転換)

(振り返る。左に石尊山)

尾根筋に歩いていたと思っていたが、どうも左寄りに登っていたらしい。右手に明瞭な尾根型が見え、そちらに移動する。植林に入り込み、ヤブも気にならなくなった。振り返って見える山は姥穴山と城山か。左手には石尊山に登り上げるヒダ尾根。遠くの山肌にはピンクの塊がポツリポツリとある。あれは山桜だろう。この辺にアカヤシオの樹があるとは思えない。あっても枝木だ。作業道はいつしか消えてしまった。

(うるさい感じだがうっとうしくはない)

(そして第一号)

(尾根上の目印は意味もなく豊富)

(ちょっとした広場のようなところもあったり。可もなく不可もなくというより、自分には良い感じだが)

周囲は植林だからと気にも留めていなかったが、ピンク色が目に入った。たいした色艶ではないが、間違いなくアカヤシオ。本日の第一号。花は落ちてはいないものの、間近に見ると部分的に茶色に変色しつつある。この先を楽しみにしたい。だが、アカヤシオはしばらく出てこなかった。

植林が終わり、雑木が続くようになった。明るい尾根だ。シノ竹の薄いヤブは続く。うっとうしさは感じない。確かに可もなく不可もなしだ。尾根の幅は広い。標高430mあたりから古いテープが出てくるようになる。これが先までずっと続く。テープにこれまで気づくことはなかった。想像するに、岩切から北東、北西に向かって途中切れの実線路がこの尾根に出るように誘導でもしているのか。他人様のエリアだからテープ外しはしないが、目ざわりだ。こんな尾根を歩くハイカーは、それなりの心構えで歩くものだし、こんなに目印は要らんだろう。まして明瞭な一本尾根伝いだ。これは上り使用だから無責任に言っている。下りなら安心感も出てくるかもしれないが。

(ゴールデンコースの尾根。犬帰りピークはどこだ?)

(標高504m付近)

(標高板)

途中、たまにツツジらしきいツボミをいくつか見かける。大きいところからしてヤマツツジじゃないのか。アカヤシオは第一号以来なしのまま。犬帰り尾根にすればよかったかなぁ。だが、賑やかなゴールデンコースの歩きは一度歩けば十分だ。いや二度だったか。地味な尾根を歩き、ひっそりと咲いているアカヤシオを楽しみたかった。ただ、今のところひっそりそのものが見あたらない。もっと先に行けばあるのかねぇ。

標高504mに到着。古い標高板が樹に結わえられている。右手には犬帰りのピークが見えているはずだが凸凹が多くて特定できない。ここまで一時間もかからなかった。仙人ヶ岳までの区間の1/3は終えたが、残りの単純標高差は160m。むしろここまで300mは上がった。あと一時間もかからずに仙人ヶ岳に着けそうだ。これまでの経過で、この先に歩行を妨げるようなピンク色が出てくる気配はないままだ。ついため息が出る。ここで10分ほど休憩し、汗もかいたし、シャツ一枚になった。

(アカヤシオツボミではないでしょう)

(赤雪山かと思うが)

(改めてのヒダ尾根ということにはなるが)

(窪んでいるところが荒倉沢でしょう)

またツボミを見る。ここはアカヤシオではなくヤマツツジの尾根なのか。ヤマツツジならこれからはどこでも見られるだろう。それに満足できるわけがない。ましてヤマツツジとてツボミだ。尾根幅が狭くなり倒木が出てきた。東の展望は開け、奥に赤雪山らしき山が見える。あくまでもすっきりした景色ではない。樹間越しなのが残念。すっきりしているのは後方の石尊山方面で、手持ち無沙汰に歩きがいのありげな次のヒダ尾根候補を物色したりする。荒倉沢の斜面に点々とアカヤシオが咲いているのが見える。そこに行くには骨折だけでは済みそうもない。それもまた群れてはいずまばらだ。

(岩尾根になった)

(下ることになった尾根。予定ではアレのはずではなかった)

(ピークに出てがっかりしている。ピンク系を見ることはなかった。向こうに仙人ヶ岳の県境稜線)

(下りでようやく…)

(直近に行くにはつらいことになる)

(まばらだがようやくほっとしている)

(尾根上でも見る。アップ撮りはしたがここで出すのはやめておく)

尾根が岩がちになってきた。自分の体験からして岩とアカヤシオはセットのケースが多い。もしかして…と期待した。何事もなく岩場のピークに着いてしまった。無感情のままに下りかけるとようやくアカヤシオが現れた。二号、三号、…と続く。小ぶりだが、そこいら中に散らばって咲いている。遅々として先に進まなくなった。尾根の上で咲いてくれればいいものを、その下斜面で、見たけりゃここまでおいでと言いだけに咲いているからやっかいだ。岩尾根だから狭いし、下は急だ。安全な範囲内で下って見に行くが、下に行くほどにきりがなくなりそうだから、適当なところで尾根に戻ってはまた斜面に入り込む。この繰り返しになった。見事なアカヤシオには程遠いが、どうしてもガツガツしてしまう。

ようやく尾根上で直に見られるようになってくれた。もう危ない思いはせずともよい。気づいたら、犬帰り尾根が近くに見えている。そろそろ合流だ。今のうちにすべてのアカヤシオを見ておきたい。終盤であせってくる。合流してしまったら、その先は今日のゴールデンコース歩きで仙人ヶ岳を通過するハイカーみんなが見るアカヤシオでしかなくなる。

(しつこく出す)

(仙人ヶ岳をバックに。寂しい咲き具合)

(人気コースをバックにして)

(どんなでも撮ってしまう)

(青空が欲しかった)

(これ以上の接近はがっかりする)

しかし、くどいがちんまりとしたアカヤシオばかりだ。わざわざ写真に撮るまでもないようなアカヤシオ。ヤシオ山のレベル未満。この辺になっても茶色がついていたりする。どう見ても終わりかけで、来週来ていたら、地面に落ちた花びらばかりを見ることになるだろう。芽吹きつつあるのはヤマツツジらしき種類だ。それでも、見上げる距離にあるアカヤシオは新鮮に見える。遠目で見る限りは初々しいピンクだ。アップで見ると精彩を欠いている。

(メインコースに近づいてくる)

(あせっている1)

(あせっている2)

(未練たらしく左岸尾根のラスト)

(この先を登れば合流)

(犬帰り尾根)

(合流。「ハイキ」の板の裏から登って来た)

ヤマツツジのツボミが主体になった。岩場が復活するとピンクはまた下斜面に遠のき、焼けた木株が目に入る。何というのか知らないが、モミだかシラビソに似た低い群生の間を通り、真下に犬帰り尾根が見えるようになると登山コースに合流した。そしてアカヤシオは視界から消えた。

一応、前半部はこれで終わりだ。見事とはいえないまでもアカヤシオを見られただけでも満足だ。アカヤシオに関し、今季は質よりも回数ということに目標を据えていたが、こうなると、やはり質量感を重視したくなってしまう。きりがない。

(もうアカヤシオは消えている)

(山頂)

登山道を登りかけると、疲れ切った感じのオッサンが石に腰かけていた。もう色づきの物はない。山頂付近にツツジは咲かないのか。斜面にも見あたらない。単独のネエチャンが下って来る。ふと、右手にロープが見えたのでヤブを下ってみると、赤雪山に向かう登山道だった。今日あたりはあちらの方の咲きがいいかもしれないなぁ。

また下りの三人。賑やかだと思っていた仙人ヶ岳山頂には三人しかいず、あとは桐生寄りで休んでいる二人のニイチャンだけ。左岸尾根を登りながら犬帰り尾根の方から賑わいの声が聞こえていたが、山頂の人出のピークは過ぎたようだ。倒木に腰かけて休み。腹を満たす。

(下る)

(次第に樹もまばらになってくる)

(石尊山と深高山の稜線。手前に黒くこげた樹々)

(生き残っていたようだ)

ニイチャンたちが下っていくと、ポツンと一人残されてしまった。こうなると人気の山でも寂しいものだ。下るとするか。これまで使っていたストックは収納した。あると却って危ない。

のんびり下っていられたのは最初のうちだけだった。次第に火事跡の風景が広がってきた。山火事からちょうど5年になる。考えてみれば、花が咲き乱れていた頃だったのだ。燃えた樹の撤去も一応は済み、植林も開始されたのだろうが、この風景の中を歩いていると、足尾の山を歩いている錯覚になる。その中にアカヤシオが復活してくれたので、荒みかけの気分も少しは和らぐが、ここのアカヤシオは結構危ういところに咲いている。樹が少ないから余計にそう感じる。わざわざの斜面下りでの鑑賞はやめておく。総じて、こちら側のアカヤシオは少ない。それ以前に、往路で十分に満喫したという気分からは遠いが、何だかさっきまでのガツガツ感が失せつつある。

(これを先に行くのだが、荒涼とした風景になっている)

(そんな中にもけなげに咲いている)

(少しはアップにたえられた)

(荒倉沢に下る鞍部)

(これでは下るには構えてしまう)

オジチャン、オバチャン各一名の単独と行き交ったところで例の荒倉沢ルートの分岐鞍部に出た。いつか登って来ることもあるだろうと思いながら覗き込むと、えらい急斜面で、道型そのものが見えていない。ここは下りでは使えないなぁ。上りでもチェーンスパイクを巻いた方が無難かもしれない。

(荒倉山)

(桐生の街並み)

(この景色に気が滅入ってくる)

前仙人ヶ岳には向かわず、そのまま県境稜線を下る。荒倉山に到着。ここは山火事の一か月前に歩いているが、山名板があった。それも燃えちまったのか。新しい標識はある。

起伏が続く。先に続く尾根を見ながら歩いていると恐い感じが出てくる。やはり、足尾のもろい尾根を歩いている気分だ。そこに桐生の町が見え、右下には植林作業用の道路が蛇行して見えていて、携帯もつながらないようなかなり奥深いところを歩いているわけでもないのに、樹がなくなると、山も気持ちはこうも変化するものなのか。

(ここで下る。予定では右手を回って、あの緑の象の頭のようなところから下るつもりでいた)

右岸尾根分岐に立った。気が変わった。ここを下ろう。このはげ山の光景を見ながら歩いているのが嫌になり、さらに、ここから見える当初の下り予定のさらに南の尾根の取り付き部分がやけに急に見えたからだ。地図の等高線が狭まっているわけではない。ここから見えるその尾根が火災から逃れて緑色のままになっているからだろうか。

結局はハイトスさんの後追い逆コースになってしまった。もっとも、ハイトスさんが歩かれたのは火災の前のこと。尾根の様相も今とは違っているだろう。

(倒木が歩行の邪魔になる)

(こんなところでも)

(これはいくらかましにアップできる)

樹が横倒しになっていたところを越える。バリケードかと思ったら、大量の倒木が続いている。これもまた山火事の関係だろうか。黒こげの倒木ではない。歩きづらいところを鞍部に出てようやく落ち着いた。振り返ると、上からハイカーが覗き込んでいる。おそらく、間違ったコースを歩いてどこに行くつもりだろうとでも思っているのだろうか。鞍部の左斜面にはアカヤシオが数株あった。今日接したアカヤシオの中では上物クラスだが、よく見ると、これも花びらが欠けたり、茶色になったりしている。素人判断では、仙人ヶ岳のアカヤシオの見ごろは2~3日前で終わりだったようだ。

(倒木地帯は続く)

(普通の風景では伐採地だが、ここは焼け跡)

(449m標高点付近)

明瞭な尾根ながらも、右手斜面の火災エリアのブル道はすぐ真下まできていて、プレハブの事務所も見えている。その仕切りでフェンスも設置されている。尾根上には黒く焼けた樹やら半焦げの樹もそのまま突っ立っている。複雑な心境のままに449m標高点に着いた。

(この尾根はヤマツツジが主流)

(まずはこんなのが)

(そして牽引したのだろう)

(そして往年のサニー号。かつて自分も乗っていたが、ありきたりのカローラよりも名車と思っていた。この当時は金まみれのゴーンとは無関係)

ここから、これもまた古いテープが出てくる。こうなったら、左に荒倉沢に下って行きたいが、急斜面で今の自分にはとても無理。骨折前なら無理にでも下ったかもしれない。

傾斜は緩くなり、今度は見るからにヤマツツジが開花している。今日はこれまでにツボミは見ていたが開花は初めてだ。ヤマツツジもまたいいなぁとのんびり歩いていると、金属類がやたらと出てきた。ワイヤー、ウィンチ装具、タイヤ、あげくは乗用車。何で乗用車なのか。その下に行くと、ボンネットだけのサニーがあった。自力で乗用車がここまで上がって来られるわけはない。何かで引き揚げて、もしかしたら、発動機として使ったのか。

その間に散見するツツジはヤマツツジ。下からサイレンが聞こえてきた。時計を見ると正午の時報だった。錆びたワイヤー類はまだ続く。そして開花のヤマツツジも続く。もうアカヤシオを見ることはない。

(気分は悪くはない)

(こんなのも咲いているし)

(ヤマツツジもなかなかのものだなと思う)

(これがずっと続くと思っていたら)

(林道が横切った)

倒木がまた出てくる。これは腐った自然林の大木。斜面が広くなり、尾根型がすっきりしなくなったので、449mで合わせたコンパス頼りに下る。しばらくはヤマツツジを眺めながら下っていたが、次第に急斜面になってきた。そういえば、さっき見かけた古い目印テープはどこに消えたのか。自分はセオリーな歩きで下っていないのか。そんな心配をしていたら、右下に明らかな林道が見えた。タイヤ痕ありの現役の林道だ。これを下って行けば、車道に出られるようになってはいるのだろうが、そんな歩きは避けたい。

(あそこを下る予定だった)

削られた尾根の一部はかろうじて残っているが、細々としてその上を歩くのは無理。横にある林道を一時的に歩いた。すぐに林道が逸れて尾根が復活したところで尾根に復帰。すぐ右になだらかな尾根が見えた。当初の下り予定尾根だ。まぁ、そんなものだ。見た目で判断すると方針転換もいさぎよいものだが、往々にして結果として不運に終わることが多い。この先、お笑いマーク付きの歩きになるとは思いもしなかった。逆向きとはいえ、ハイトスさんはラストは林道だか作業道を使ったが、自分も、この場合は林道をそのままに下ればよかったのだ。

(もう本当にラストにしておこう)

(次第に急になった)

(ここは右に逃げる)

ここでまた石尊山のヒダ尾根を間近に見て、あれしかないかなと眺めたりしては下る。広くなった尾根にはまたヤマツツジ。ぼんやりと歩いていると、次第に急斜面になってきた。ここは落葉が深くて滑る。左に植林がある。そこに入り込もうかと思ったが、近づくと、例外なく半端ではない急斜面。植林から離れて右のヤブを木につかまりながら下った。落葉で滑って何度か尻もちをついた。

(ようやく終点と思っていたら)

(フェンス)

(さらにフェンス)

(ようやく逃げられた。最初から右に行っていればあっさりだった)

ラストの植林はどうにも避けられない。その先に民家の屋根が見えている。緩いところを選んで下る。間伐が邪魔で歩きづらい。ようやく植林のへりに出た。フェンスがあって、越えるのは不可。運よくフェンス沿いに踏み跡が続いていたので左に行ってみると突破口。やれやれと思いながらフェンスを抜けるとまたフェンス。フェンスは二重になっていた。さらに左に向かうと民家の敷地につながっていて針金を結わえた出口があった。だが、この出口は民家の庭先に直結していて、目の前には軽トラが置かれている。すごすごと戻り、また最初のフェンスに戻って、今度は反対側の右に行ってみた。

すんなりと林道に出られた。これまでの経験からしてこのパターンは結構ある。林道から下って来た軽トラの運転手が車を止めてこちらをじっと見ている。何か言われそうだなと思い、撮ってもしょうがないような桜を撮るポーズをとったら、下って行った。車道に出るまでにかなり迂回したことになる。

(駐車地に到着)

(この辺の桜は盛りだ)

(その下に庚申塔と石仏が並ぶ。看板が邪魔)

(駐車地の脇にもあった。寛政年間の文字が見えた)

車道に出てちょっと歩いて駐車地。地図どおりだとドンピシャだったはずだ。いくらかずれてしまった。それはともかく、このコース、逆向きとはいえハイトスさんは4時間弱で歩き、自分は5時間超で歩いた形になった。一時間以上もアカヤシオにうつつを抜かしていたとは思えない。往路はともかくとして、復路のアカヤシオ見物には少々飽きてきていた。あまりにちまっとしたアカヤシオが続き、盛りのアカヤシオレベルにはくたびれていた。今はつなぎの時期と思えばいい。そのうちに…を期待して。

駐車地に張り紙があった。今日は岩切山生満不動尊のお祭りだそうだが、例の生不動のことだろうか。

(本日の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

今日10日の雨。外に出て震えながら車内で読書をしていたら、雨はみぞれ、雪に変化し、暖かいだろう図書館に避難した。テレビのニュースを見ていると日光あたりでも10センチ以上の積雪があったようだ。この積雪の影響、ツツジの開花も標高の高いところでは一時停止になってしまうのだろうか。

荒倉沢コース入口駐車地(7:40)……504m標高点付近(8:35~8:44)……登山道合流(9:50)……仙人ヶ岳(10:03~10:23)……荒倉山(10:45)……登山道離れる(11:20)……449m標高点付近(11:45)……車道(12:45)……駐車地(12:49)

朝起きたら足の傷口が痛かった。これでは歩けない。さりとてアカヤシオはここのところの陽気でどんどん標高を上げているに違いない。先週のヤシオ山ですら終わりかけだった。痛みを紛らわせるべく朝から酒を飲んで休日を過ごしている状況ではない。去年のアカヤシオは塔の峰だけで終わっているから余計にあせる。骨折後に地元の整形外科から処方された痛み止めのロキソニンが残っていたので一錠服用した。現地に着くまでに痛みが治まらなかったら山行は中止にしよう。そして、40分後の現地。痛みは消えていた。これで問題が根本的に解決したわけではない。痛みを引っ込めただけのこと。そんなことは他人様に言われずともにわかっている。今、歩ければそれでいい。何とも刹那的。

11月に仙人ヶ岳に普通のコースで登った際に犬帰りのある尾根の西隣の尾根が気になっていた。ハイトスさんからコメントをいただいた。荒倉沢の「両岸尾根」(ここでは便宜的にそう記す)を歩いたことがあるとのこと。可もなく不可もない尾根らしい。当然、縦横無尽の瀑泉さんも歩かれているはずだが、ここで迷った。瀑泉さん記事で読んだ荒倉沢の破線ルートも歩いてみたいと思っていた。だが、日陰の沢沿いではアカヤシオはおろかただのツツジも山桜も期待できないのではないのか。まして、沢の状況によっては、足場の不安定さへの不安もある。別に今の時期に歩かずともいいか…。結局、ハイトスさんの後追いでは芸もないので、左岸尾根を上りに使用し、下りは449m標高点経由の右岸尾根ではなく、さらに西側の尾根を鳴石まで下ることにしよう。

(地図では尾根型明瞭だがそうでもない。道路側から入ってみる。左は民家に接している)

(こんな尾根)

(道が横切る)

荒倉バス停の神社だかお堂なのかわかりかねるが、その前の空地に車を置く。小俣フィッシングセンターへの道が分岐しているところだ。準備をして歩き出そうとしたら、トレラングループが駆けて来る。こちらはおかしなところから取り付くわけだから、彼らの姿が視界から消えてから歩き出す。本当は左から巻いて登りたいところだがそちらには民家がある。道路脇からささっと入り込む。

ヤブめいた尾根だ。疎らな杉の植林と竹が共生し、それを抜けるとやがて完全なヤブになった。不思議なことに、その間を、かつては使われていたであろう幅広の荒れた道が横切っている。あるいは車も通っていたのか。思い出した。ハイトスさんはこれを使って下ったのだ。ヤブも次第に薄くなりかけていたので道は無視してそのまま登る。道は何度も横切りながら、次第に細くなっていった。

(ヤブ越え)

(右に方向転換)

(振り返る。左に石尊山)

尾根筋に歩いていたと思っていたが、どうも左寄りに登っていたらしい。右手に明瞭な尾根型が見え、そちらに移動する。植林に入り込み、ヤブも気にならなくなった。振り返って見える山は姥穴山と城山か。左手には石尊山に登り上げるヒダ尾根。遠くの山肌にはピンクの塊がポツリポツリとある。あれは山桜だろう。この辺にアカヤシオの樹があるとは思えない。あっても枝木だ。作業道はいつしか消えてしまった。

(うるさい感じだがうっとうしくはない)

(そして第一号)

(尾根上の目印は意味もなく豊富)

(ちょっとした広場のようなところもあったり。可もなく不可もなくというより、自分には良い感じだが)

周囲は植林だからと気にも留めていなかったが、ピンク色が目に入った。たいした色艶ではないが、間違いなくアカヤシオ。本日の第一号。花は落ちてはいないものの、間近に見ると部分的に茶色に変色しつつある。この先を楽しみにしたい。だが、アカヤシオはしばらく出てこなかった。

植林が終わり、雑木が続くようになった。明るい尾根だ。シノ竹の薄いヤブは続く。うっとうしさは感じない。確かに可もなく不可もなしだ。尾根の幅は広い。標高430mあたりから古いテープが出てくるようになる。これが先までずっと続く。テープにこれまで気づくことはなかった。想像するに、岩切から北東、北西に向かって途中切れの実線路がこの尾根に出るように誘導でもしているのか。他人様のエリアだからテープ外しはしないが、目ざわりだ。こんな尾根を歩くハイカーは、それなりの心構えで歩くものだし、こんなに目印は要らんだろう。まして明瞭な一本尾根伝いだ。これは上り使用だから無責任に言っている。下りなら安心感も出てくるかもしれないが。

(ゴールデンコースの尾根。犬帰りピークはどこだ?)

(標高504m付近)

(標高板)

途中、たまにツツジらしきいツボミをいくつか見かける。大きいところからしてヤマツツジじゃないのか。アカヤシオは第一号以来なしのまま。犬帰り尾根にすればよかったかなぁ。だが、賑やかなゴールデンコースの歩きは一度歩けば十分だ。いや二度だったか。地味な尾根を歩き、ひっそりと咲いているアカヤシオを楽しみたかった。ただ、今のところひっそりそのものが見あたらない。もっと先に行けばあるのかねぇ。

標高504mに到着。古い標高板が樹に結わえられている。右手には犬帰りのピークが見えているはずだが凸凹が多くて特定できない。ここまで一時間もかからなかった。仙人ヶ岳までの区間の1/3は終えたが、残りの単純標高差は160m。むしろここまで300mは上がった。あと一時間もかからずに仙人ヶ岳に着けそうだ。これまでの経過で、この先に歩行を妨げるようなピンク色が出てくる気配はないままだ。ついため息が出る。ここで10分ほど休憩し、汗もかいたし、シャツ一枚になった。

(アカヤシオツボミではないでしょう)

(赤雪山かと思うが)

(改めてのヒダ尾根ということにはなるが)

(窪んでいるところが荒倉沢でしょう)

またツボミを見る。ここはアカヤシオではなくヤマツツジの尾根なのか。ヤマツツジならこれからはどこでも見られるだろう。それに満足できるわけがない。ましてヤマツツジとてツボミだ。尾根幅が狭くなり倒木が出てきた。東の展望は開け、奥に赤雪山らしき山が見える。あくまでもすっきりした景色ではない。樹間越しなのが残念。すっきりしているのは後方の石尊山方面で、手持ち無沙汰に歩きがいのありげな次のヒダ尾根候補を物色したりする。荒倉沢の斜面に点々とアカヤシオが咲いているのが見える。そこに行くには骨折だけでは済みそうもない。それもまた群れてはいずまばらだ。

(岩尾根になった)

(下ることになった尾根。予定ではアレのはずではなかった)

(ピークに出てがっかりしている。ピンク系を見ることはなかった。向こうに仙人ヶ岳の県境稜線)

(下りでようやく…)

(直近に行くにはつらいことになる)

(まばらだがようやくほっとしている)

(尾根上でも見る。アップ撮りはしたがここで出すのはやめておく)

尾根が岩がちになってきた。自分の体験からして岩とアカヤシオはセットのケースが多い。もしかして…と期待した。何事もなく岩場のピークに着いてしまった。無感情のままに下りかけるとようやくアカヤシオが現れた。二号、三号、…と続く。小ぶりだが、そこいら中に散らばって咲いている。遅々として先に進まなくなった。尾根の上で咲いてくれればいいものを、その下斜面で、見たけりゃここまでおいでと言いだけに咲いているからやっかいだ。岩尾根だから狭いし、下は急だ。安全な範囲内で下って見に行くが、下に行くほどにきりがなくなりそうだから、適当なところで尾根に戻ってはまた斜面に入り込む。この繰り返しになった。見事なアカヤシオには程遠いが、どうしてもガツガツしてしまう。

ようやく尾根上で直に見られるようになってくれた。もう危ない思いはせずともよい。気づいたら、犬帰り尾根が近くに見えている。そろそろ合流だ。今のうちにすべてのアカヤシオを見ておきたい。終盤であせってくる。合流してしまったら、その先は今日のゴールデンコース歩きで仙人ヶ岳を通過するハイカーみんなが見るアカヤシオでしかなくなる。

(しつこく出す)

(仙人ヶ岳をバックに。寂しい咲き具合)

(人気コースをバックにして)

(どんなでも撮ってしまう)

(青空が欲しかった)

(これ以上の接近はがっかりする)

しかし、くどいがちんまりとしたアカヤシオばかりだ。わざわざ写真に撮るまでもないようなアカヤシオ。ヤシオ山のレベル未満。この辺になっても茶色がついていたりする。どう見ても終わりかけで、来週来ていたら、地面に落ちた花びらばかりを見ることになるだろう。芽吹きつつあるのはヤマツツジらしき種類だ。それでも、見上げる距離にあるアカヤシオは新鮮に見える。遠目で見る限りは初々しいピンクだ。アップで見ると精彩を欠いている。

(メインコースに近づいてくる)

(あせっている1)

(あせっている2)

(未練たらしく左岸尾根のラスト)

(この先を登れば合流)

(犬帰り尾根)

(合流。「ハイキ」の板の裏から登って来た)

ヤマツツジのツボミが主体になった。岩場が復活するとピンクはまた下斜面に遠のき、焼けた木株が目に入る。何というのか知らないが、モミだかシラビソに似た低い群生の間を通り、真下に犬帰り尾根が見えるようになると登山コースに合流した。そしてアカヤシオは視界から消えた。

一応、前半部はこれで終わりだ。見事とはいえないまでもアカヤシオを見られただけでも満足だ。アカヤシオに関し、今季は質よりも回数ということに目標を据えていたが、こうなると、やはり質量感を重視したくなってしまう。きりがない。

(もうアカヤシオは消えている)

(山頂)

登山道を登りかけると、疲れ切った感じのオッサンが石に腰かけていた。もう色づきの物はない。山頂付近にツツジは咲かないのか。斜面にも見あたらない。単独のネエチャンが下って来る。ふと、右手にロープが見えたのでヤブを下ってみると、赤雪山に向かう登山道だった。今日あたりはあちらの方の咲きがいいかもしれないなぁ。

また下りの三人。賑やかだと思っていた仙人ヶ岳山頂には三人しかいず、あとは桐生寄りで休んでいる二人のニイチャンだけ。左岸尾根を登りながら犬帰り尾根の方から賑わいの声が聞こえていたが、山頂の人出のピークは過ぎたようだ。倒木に腰かけて休み。腹を満たす。

(下る)

(次第に樹もまばらになってくる)

(石尊山と深高山の稜線。手前に黒くこげた樹々)

(生き残っていたようだ)

ニイチャンたちが下っていくと、ポツンと一人残されてしまった。こうなると人気の山でも寂しいものだ。下るとするか。これまで使っていたストックは収納した。あると却って危ない。

のんびり下っていられたのは最初のうちだけだった。次第に火事跡の風景が広がってきた。山火事からちょうど5年になる。考えてみれば、花が咲き乱れていた頃だったのだ。燃えた樹の撤去も一応は済み、植林も開始されたのだろうが、この風景の中を歩いていると、足尾の山を歩いている錯覚になる。その中にアカヤシオが復活してくれたので、荒みかけの気分も少しは和らぐが、ここのアカヤシオは結構危ういところに咲いている。樹が少ないから余計にそう感じる。わざわざの斜面下りでの鑑賞はやめておく。総じて、こちら側のアカヤシオは少ない。それ以前に、往路で十分に満喫したという気分からは遠いが、何だかさっきまでのガツガツ感が失せつつある。

(これを先に行くのだが、荒涼とした風景になっている)

(そんな中にもけなげに咲いている)

(少しはアップにたえられた)

(荒倉沢に下る鞍部)

(これでは下るには構えてしまう)

オジチャン、オバチャン各一名の単独と行き交ったところで例の荒倉沢ルートの分岐鞍部に出た。いつか登って来ることもあるだろうと思いながら覗き込むと、えらい急斜面で、道型そのものが見えていない。ここは下りでは使えないなぁ。上りでもチェーンスパイクを巻いた方が無難かもしれない。

(荒倉山)

(桐生の街並み)

(この景色に気が滅入ってくる)

前仙人ヶ岳には向かわず、そのまま県境稜線を下る。荒倉山に到着。ここは山火事の一か月前に歩いているが、山名板があった。それも燃えちまったのか。新しい標識はある。

起伏が続く。先に続く尾根を見ながら歩いていると恐い感じが出てくる。やはり、足尾のもろい尾根を歩いている気分だ。そこに桐生の町が見え、右下には植林作業用の道路が蛇行して見えていて、携帯もつながらないようなかなり奥深いところを歩いているわけでもないのに、樹がなくなると、山も気持ちはこうも変化するものなのか。

(ここで下る。予定では右手を回って、あの緑の象の頭のようなところから下るつもりでいた)

右岸尾根分岐に立った。気が変わった。ここを下ろう。このはげ山の光景を見ながら歩いているのが嫌になり、さらに、ここから見える当初の下り予定のさらに南の尾根の取り付き部分がやけに急に見えたからだ。地図の等高線が狭まっているわけではない。ここから見えるその尾根が火災から逃れて緑色のままになっているからだろうか。

結局はハイトスさんの後追い逆コースになってしまった。もっとも、ハイトスさんが歩かれたのは火災の前のこと。尾根の様相も今とは違っているだろう。

(倒木が歩行の邪魔になる)

(こんなところでも)

(これはいくらかましにアップできる)

樹が横倒しになっていたところを越える。バリケードかと思ったら、大量の倒木が続いている。これもまた山火事の関係だろうか。黒こげの倒木ではない。歩きづらいところを鞍部に出てようやく落ち着いた。振り返ると、上からハイカーが覗き込んでいる。おそらく、間違ったコースを歩いてどこに行くつもりだろうとでも思っているのだろうか。鞍部の左斜面にはアカヤシオが数株あった。今日接したアカヤシオの中では上物クラスだが、よく見ると、これも花びらが欠けたり、茶色になったりしている。素人判断では、仙人ヶ岳のアカヤシオの見ごろは2~3日前で終わりだったようだ。

(倒木地帯は続く)

(普通の風景では伐採地だが、ここは焼け跡)

(449m標高点付近)

明瞭な尾根ながらも、右手斜面の火災エリアのブル道はすぐ真下まできていて、プレハブの事務所も見えている。その仕切りでフェンスも設置されている。尾根上には黒く焼けた樹やら半焦げの樹もそのまま突っ立っている。複雑な心境のままに449m標高点に着いた。

(この尾根はヤマツツジが主流)

(まずはこんなのが)

(そして牽引したのだろう)

(そして往年のサニー号。かつて自分も乗っていたが、ありきたりのカローラよりも名車と思っていた。この当時は金まみれのゴーンとは無関係)

ここから、これもまた古いテープが出てくる。こうなったら、左に荒倉沢に下って行きたいが、急斜面で今の自分にはとても無理。骨折前なら無理にでも下ったかもしれない。

傾斜は緩くなり、今度は見るからにヤマツツジが開花している。今日はこれまでにツボミは見ていたが開花は初めてだ。ヤマツツジもまたいいなぁとのんびり歩いていると、金属類がやたらと出てきた。ワイヤー、ウィンチ装具、タイヤ、あげくは乗用車。何で乗用車なのか。その下に行くと、ボンネットだけのサニーがあった。自力で乗用車がここまで上がって来られるわけはない。何かで引き揚げて、もしかしたら、発動機として使ったのか。

その間に散見するツツジはヤマツツジ。下からサイレンが聞こえてきた。時計を見ると正午の時報だった。錆びたワイヤー類はまだ続く。そして開花のヤマツツジも続く。もうアカヤシオを見ることはない。

(気分は悪くはない)

(こんなのも咲いているし)

(ヤマツツジもなかなかのものだなと思う)

(これがずっと続くと思っていたら)

(林道が横切った)

倒木がまた出てくる。これは腐った自然林の大木。斜面が広くなり、尾根型がすっきりしなくなったので、449mで合わせたコンパス頼りに下る。しばらくはヤマツツジを眺めながら下っていたが、次第に急斜面になってきた。そういえば、さっき見かけた古い目印テープはどこに消えたのか。自分はセオリーな歩きで下っていないのか。そんな心配をしていたら、右下に明らかな林道が見えた。タイヤ痕ありの現役の林道だ。これを下って行けば、車道に出られるようになってはいるのだろうが、そんな歩きは避けたい。

(あそこを下る予定だった)

削られた尾根の一部はかろうじて残っているが、細々としてその上を歩くのは無理。横にある林道を一時的に歩いた。すぐに林道が逸れて尾根が復活したところで尾根に復帰。すぐ右になだらかな尾根が見えた。当初の下り予定尾根だ。まぁ、そんなものだ。見た目で判断すると方針転換もいさぎよいものだが、往々にして結果として不運に終わることが多い。この先、お笑いマーク付きの歩きになるとは思いもしなかった。逆向きとはいえ、ハイトスさんはラストは林道だか作業道を使ったが、自分も、この場合は林道をそのままに下ればよかったのだ。

(もう本当にラストにしておこう)

(次第に急になった)

(ここは右に逃げる)

ここでまた石尊山のヒダ尾根を間近に見て、あれしかないかなと眺めたりしては下る。広くなった尾根にはまたヤマツツジ。ぼんやりと歩いていると、次第に急斜面になってきた。ここは落葉が深くて滑る。左に植林がある。そこに入り込もうかと思ったが、近づくと、例外なく半端ではない急斜面。植林から離れて右のヤブを木につかまりながら下った。落葉で滑って何度か尻もちをついた。

(ようやく終点と思っていたら)

(フェンス)

(さらにフェンス)

(ようやく逃げられた。最初から右に行っていればあっさりだった)

ラストの植林はどうにも避けられない。その先に民家の屋根が見えている。緩いところを選んで下る。間伐が邪魔で歩きづらい。ようやく植林のへりに出た。フェンスがあって、越えるのは不可。運よくフェンス沿いに踏み跡が続いていたので左に行ってみると突破口。やれやれと思いながらフェンスを抜けるとまたフェンス。フェンスは二重になっていた。さらに左に向かうと民家の敷地につながっていて針金を結わえた出口があった。だが、この出口は民家の庭先に直結していて、目の前には軽トラが置かれている。すごすごと戻り、また最初のフェンスに戻って、今度は反対側の右に行ってみた。

すんなりと林道に出られた。これまでの経験からしてこのパターンは結構ある。林道から下って来た軽トラの運転手が車を止めてこちらをじっと見ている。何か言われそうだなと思い、撮ってもしょうがないような桜を撮るポーズをとったら、下って行った。車道に出るまでにかなり迂回したことになる。

(駐車地に到着)

(この辺の桜は盛りだ)

(その下に庚申塔と石仏が並ぶ。看板が邪魔)

(駐車地の脇にもあった。寛政年間の文字が見えた)

車道に出てちょっと歩いて駐車地。地図どおりだとドンピシャだったはずだ。いくらかずれてしまった。それはともかく、このコース、逆向きとはいえハイトスさんは4時間弱で歩き、自分は5時間超で歩いた形になった。一時間以上もアカヤシオにうつつを抜かしていたとは思えない。往路はともかくとして、復路のアカヤシオ見物には少々飽きてきていた。あまりにちまっとしたアカヤシオが続き、盛りのアカヤシオレベルにはくたびれていた。今はつなぎの時期と思えばいい。そのうちに…を期待して。

駐車地に張り紙があった。今日は岩切山生満不動尊のお祭りだそうだが、例の生不動のことだろうか。

(本日の軌跡)

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000(地図画像)、数値地図25000(地図画像)、数値地図25000(地名・公共施設)、数値地図250mメッシュ(標高)、数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平24情使、 第921号)」

今日10日の雨。外に出て震えながら車内で読書をしていたら、雨はみぞれ、雪に変化し、暖かいだろう図書館に避難した。テレビのニュースを見ていると日光あたりでも10センチ以上の積雪があったようだ。この積雪の影響、ツツジの開花も標高の高いところでは一時停止になってしまうのだろうか。

荒倉沢両岸尾根ですね。

わかりやすいですよ。

多分人に目に触れないであろうポツリポツリと咲いているヤシオがけなげですね。

荒倉沢の破線ルートも歩いてみたいですね。

そのときは戻りは今回のたそがれさんの当初予定の尾根で下ることになりましょうか。

前回の仙人ヶ岳の、ハイトスさんからいただいたコメントがなかったら、まずはこれからも両岸尾根を歩くことはなかったでしょう。瀑泉さんのように、仙人ヶ岳の全沢、全尾根といったこだわりはさほどにありませんから。その点、感謝しておりますよ。

荒倉沢も先で破線の左俣と手前で山頂近くに達する右俣があるようで、状況次第での歩きになるでしょうが、その際は前仙人ヶ岳にでも立ち寄って、当初予定尾根下りになるでしょう。

ただ、どうも火事場跡の尾根歩きは気分が滅入りますので、すぐというわけにもいきません。ネタなしのときでしょうが、気になって仕方かないアカヤシオの時季は避けますよ。

自分は,この日,松田川ダムの奥から山頂に登って熊ノ分岐から沢コースを降りて,犬帰り尾根の511m峰に登り返す変則歩きをしておりましたが,かなりニアミスだったみたいで。ちなみに,山頂には9時20分から30分頃まで居りましたヨ。

ところで,荒倉沢左岸尾根の取り付き,しばらく見ないうちに,歩けるようになったみたいですネ。以前,下りで使って,ハイトスさん同様,作業道で逃げたのですが,伐採木が尾根上を塞いでいて,とても尾根通しに下れなかったんですケドね。それと,今回下ろうとしていた尾根。整地された処を抜けると岩混じりのヤセ尾根で展望は良いのですが,300m付近にツツジの群落は有るモノのヤマツツジだから,荒倉沢右岸尾根の下りで正解だったと思いますヨ。

それにしても,仙人ヶ岳のアカヤシオ。

アレは,遅い早いの問題では無いですネ。犬帰り尾根では,満開かと思えば,まったく咲いていない蕾状態も多かったし。咲いている花は,総じて傷み切っているし。だいたい,落花もしていないのに,痛み切っていることが不思議でしたヨ。

おそらく,3月後半の寒さで,霜にでもやられたような気がしますが,今年の低山は諦めるしか無さそうです。

瀑泉さんの仙人ヶ岳歩きは先ほど拝見いたしました。まぁ、何と申しますか、こちらは相撲でいえば序ノ口みたいなもので、取りあえずはメイン的な尾根をつぶすことにして、次は荒倉沢ルートということになりましょうか。ただ、縦横無尽のうえにまだかまだかはとてもとてもです。

しかし、誤差としては45分程度のものですが、瀑泉さんにお会いできなかったことは何とも残念です。いずれ、こんなところをよく歩くものだとお互いに感心するようなところでバッタリを期待しています。

左岸尾根の取り付き付近、以前は間伐だらけでしたか。片づけたのでしょうか。間伐を見ることはなかったですよ。ただ、その代わりといっては何ですが、自然に復帰しつつあるようで、あるいはルートを間違えていたのか、ヤブは濃かったですよ。ただ、その先は自分には雰囲気の良い尾根でした。下り予定尾根については、岩混じりのヤセ尾根ですか。荒倉沢ルートを歩いた際にでも利用してみます。地図で目立つ、気になるところだけは片づけたいですよ。

アカヤシオの低山徘徊は今年はダメですか。低山だけに限らないような気がします。先日の雪が結構、影響してくるのではないでしょうかね。赤城山ですら、今日あたりもかなり雪が残っているようですし、昨日の三境山から見た中禅寺湖南岸尾根なんかは真っ白でしたよ。高い山でも期待はできないんじゃないでしょうかね。

瀑泉さんは低山のアカヤシオに悲観的な模様ですが遅めに咲きだしている場所はまだ捨てたものではないと思いますよ。

私は先週歩いた鹿沼のダム水没予定地周辺×2、昨日歩いたみどり市の地味尾根は悪くなかったです。鹿沼やみどり市は足利より開花が遅いので蕾の状態で寒気を食らうのを免れたのではないかと。

荒倉沢両岸尾根は落葉樹の部分が多くて晴れなら雰囲気は良さそうですね。ただ一度に両岸尾根を歩くとリハビリには良さそうですが普段なら物足りないかなあと。瀑泉さんほど虱つぶしではないですがも薄腰この辺りの尾根を細かく歩きたいのでどう他の尾根と絡めるかですが。

ゴールデンコースに合流前にいいアカヤシオが無くて焦る気持ち分かります。どこのアカヤシオだろうと同じアカヤシオなのに、やっぱり他の人が見てない場所のアカヤシオが見たい心理が働きます。

もう、10日の雪で開花スケジュールはかなり狂ったのではないでしょうか。800m超えでは積雪がありますよ。現に、13日に行った三境山では雪が結構ありました。あれを見て、順当なアカヤシオの開花を今季は期待できなくなったような気がします。

期待できるとすれば、現時点でまだ固いツボミのままのツツジじゃないでしょうか。

ふみふみぃさんが歩かれたみどり市の地味尾根とは小平方面ですか。記事は拝見しましたが、「悪くなかった」どころか、自分なら、あれだけ見られればもういいじゃないかといった感じがしますよ。私の歩いた同じみどり市の地味尾根はさっぱりでしたけど。チマチマとしたアカヤシオを見てもねぇ。

今回の両岸尾根については、確かに物足りないものがあります。下りで使った尾根は火事場跡を通る関係で景色に変化はありますが、上り尾根の方はかなり地味ですね。犬帰り尾根から眺めた時は魅力も感じたのですが、実際にはそうでもなかった。もしアカヤシオすら見ることがなかったら、退屈な尾根で終わりです。まぁ、おっしゃるように、おそらくはだれにも見られないままだったアカヤシオが、物好きな歩きをしたオッサンに見られてうれしかった。そんなところですかね。