◎2012年11月24日(土)―ハイトスさん、みー猫さんと

細尾町・国道122号高架橋下駐車地(7:32)……主尾根合流(9:40)……薬師岳(9:55)……<昼食>……丸山(12:07)……大木戸山(12:37)……三ノ宿山(13:17)……林道(14:20)……駐車地(14:50)

この3連休に、秩父の矢岳に行くつもりでいたが、初日の天気予報は芳しくない。手強そうな矢岳だ。これでは気分も落ち着かないので見送った。代案として浮上したのが、足尾の大平山の南尾根と、日足トンネルの上を歩く細尾からの薬師岳ルートである。後者のコースは、「日光稜線紀行」のstarion氏と烏ケ森の住人さんが歩かれていて、記事を拝見し、いつか、晩秋の頃に歩いてみたいと思っていたルートだ。いずれにするかは、足尾に着いてから決めるつもりでいた。ところが、金曜日の夜、ハイトスさんからメールをいただいた。明日、同行山行しませんかといった内容で、こちらが歩くつもりでいるコースで構わないようだ。さては、奥方のご都合が悪くなったのかなと思ったが、やはりそうで、こういう時はヤブ系が好ましかろう。しかし、こんな時間での手持ちの駒は冴えないコースが2つ。誘い合って行ってまで、感動を分かち合うようなものではない。コースを提示するのに気後れもしたが、選択をハイトスさんにお任せし、細尾コースとなった。実は、後でハイトスさんから伺った話によると、件の社山の南東尾根か、烏ケ森さんの長平沢コースを歩きたかったようだ。それならそうと、その場でお知らせいただきかった。ダブルで歩けたし、平石沢ルートは歩いてもみたかったのに(最終的に、これは次回のテーマとなった)。

そうと決まったら、お誘いをしながら、そのままになっている、ななころびさんにメールした。その間、ハイトスさんは、でしたら、みー猫さんもお誘いしましょうとなって、みー猫さんとの連絡はハイトスさんにお任せした。結局、ななころびさんには連絡がとれず、ご快諾いただいたみー猫さんを含めた3人での急ごしらえの山行となった。しかし、薬師岳から三ノ宿山とは何とも冴えない歩きだ。一人で歩くには、何も問題はないのだが…。

ハイトスさんと歩くのは4回目になる。一年前の閑馬岩峰群以来だ。みー猫さんとはお初だが、ブログを拝見している限り、山岳会出身で、基礎からオールマイティにやられているらしく、おそらく、私とハイトスさんがくっついていく形になるだろう。みー猫さん、後はヨロシクのスタイルかねぇ。

※ハイトスさんからご指摘をいただいた。ご同行は「5回目」でした。12月の備前楯山の北尾根がありました。誤記訂正。

(あの橋を渡って、左下の河原に下りる)

旧大間々町役場でハイトスさん号に乗り換えて足尾に向かう。みー猫さんとの待ち合わせは細尾峠旧道の日光側出口で7時15分。オンタイムで到着したが、みー猫さんにはしばらくお待たせしてしまったようだ。みー猫さんの第一印象は、やさしそうな方といったところ。ブログ記事の文体イメージそのままだが、たまにやられる過激なお歩きはどこから出てくるだろうか。ちょっと不思議。我々よりも10歳以上はお若いだろう。背格好は自分とほぼ同じようだが、体重はかなりありそう。みー猫さんも、私の先日の姿見の写真アップがあったせいか、デブのイメージをお持ちだったようだが、現物が典型的な中肉中背のオヤジだったので、多少、驚かれたご様子。ハイトスさんのお姿に至っては、まさか、180cm越えの大男とは想像もされていなかったようだ。

この辺の地理にみー猫さんは意外に詳しいらしく、地図をお見せして、本日のコース予定を提示したところ、先導して、すんなりと、細尾町に入って行かれた。手頃な駐車地がなく、国道122号線の高架橋の下に車を置いた。もっと手前にしたかったが、バラック風の建物に人が出入りし、煙突から煙が出ていたので遠慮した。何かの作業だろうか、それともハンター?路面は濡れていて、さっきまで雨が降っていたような雰囲気。

早速、忘れないうちにと、記事に記憶があった、みー猫さん号のバンパー下の破損部分を拝見させていただく。ガムテープで補強し、色を付けていらっしゃる。遠目ではまったく分からない。本当に器用な方だ。

今のうちにタバコを吸っておく。タバコをやめて久しいお2人に、この先、ご迷惑をおかけするわけにもいくまい。

(尾根から国道を見下ろす)

河原に下りる。地形図では、沢2つの間から派生する尾根に乗ればいいだけのことだが、地形がどうも読み取れない。周囲は植林帯。まぁ、適当に歩いてみましょうよということで、沢を渡って、植林帯に続く踏み跡に足を向ける。しっかりした踏み跡だ。天気は曇り。みー猫さん情報によれば、10時過ぎに晴れ出すようだ。それに合わせてゆっくり歩くことにする。しばらく歩いていると、向かっている方向がちょっと違う感じがする。北側の向かいの尾根が正解ではないのかと、また沢を渡る。その間のやり取りはハイトスさんとみー猫さんで、自分は、コースを決めておきながらの金魚のフン状態。こちらにも、尾根の裾を巻くように、踏み跡が続いている。尾根に上がるには、伐採跡の障害物も多く、傾斜もありそうなので、そのまま進む。踏み跡はじわりじわりと尾根に上がっている。ようやく、目的の尾根に出る。右下に国道が見える。その時の写真をアップで見ると、国道の先、日光方面で、旧道が高架になり、本道が下を走っていた。

(最初はこんな尾根だったが)

(こんな気持ちの良い尾根になる)

(沢の方は、ついこの間まで紅葉がきれいだったろう)

この尾根ルート、意外にも歩いている人は多いようだ。テープを結構見かける。最初は作業用のものかと思ったが、植林帯はすでに抜けている。次第に傾斜は増し、左手・南側から、尾根がいくつか入り込む。やはり、みー猫さんがスタスタと先を行き、ぜいぜいしながら、私とハイトスさんが追う、当初の予想したスタイルになっていた。何だか、今日は足が重い。この時は、昨夜の深酒と睡眠不足、さらに便秘が原因かと思っていた。熊棚を見かける。やはり、ここにもいるんだ。車の音が聞こえて落ち着かないだろうに。みー猫さんとハイトスさんの熊遭遇話を改めてお聞きする。自分が、遠くない将来、シカではなく熊に接近してしまうような感じになってしまう。蛇足だが、シカ救出劇をお読みになり、みー猫さんは、私をマッチョかムッキーと思われていた気配がある。

落葉が堆積した斜面はところどころ歩きづらい。踏み跡は、高みの部分はしっかりと巻いていたりする。低いササが出てきて、気持ちの良い尾根歩きになった。ちょっとヤセ気味か。この下を日足トンネルが通っているはず。車の音はもう聞こえない。尾根筋に紅葉の居残りはないが、下の沢筋は褪せた紅葉が広がっている。この辺、盛りの時はきれいだったろう。ガスがかかって、何となく幻想的ではある。汗をかき、フリースを脱いだ。みなさんも同じ。

(やがて、急なササ尾根に)

1124m標高点を過ぎると、尾根は南西向きから南にカーブする。やがて、広がり出した。そして、膝高のササ。ハイトスさんのズボンの裾はびっしょり。振り返ると、男体山らしきシルエット。上は見えない。ところどころで、陽が射し込んでいるところがあって、その部分だけは明るいが、全体としては白の風景。これでは10時回復も無理ではないのか。傾斜が急になり、社山の南東尾根の上部を思い出した。感じも似ている。大石もところどころにある。つい、先頭になってしまったが、なかなかきついわ。さっさと先に行き、お二人を待ちながらゼーゼーしながらの休憩。これを繰り返す。

薬師岳と三ノ宿山を結ぶ稜線に出た。まだガスの中の状態だが、ここからは、明瞭な道が付いている。ここまでを振り返る。なかなかいい尾根だったが、いい気分の持続がもう少し長かったらなとも思う。ただ、日和の良い時に歩いたら、気分も違ってはいたろう。特別、危険そうなところは感じない、おとなしい尾根だった。少なくとも、細尾峠からの直登よりは楽しめる。

(本尾根に合流して薬師岳に向かう)

いつもの錯覚を起こす。稜線に出て、薬師岳は左だと思い込む。正解は右だ。一人だったら、薬師岳に寄らず、そのまま三ノ宿山に向かっていたろう。一旦下り、薬師岳への登り返し。ここから先、登り部分はみー猫さんが先行し、私とハイトスさんがえっちらほっちらの形が定着した。さすがに強い方だ。呼吸も乱れない。みー猫さんに一番感心したことは、その奥ゆかしさである。この先も、ピーク、ピークの手前で、必ず、我々の到着を待ち、絶対に、先行してピークに行かれないのである。今では希少価値の、女性のような繊細さをお持ちの方だ。誇張ではなく、こういう方も今時珍しい。失礼ながら、高齢者相手の福祉関係のお仕事でもなさっているのだろうかと思ってしまった。非常に恐縮。自分の職場の、みー猫さんと同じくらいの年齢の、まったく気の回らない部下とつい比較してしまうからそうなのだろうか。

(薬師岳。ガスが薄くかかっている)

(西側の展望。遠くに皇海山)

薬師岳でしばらく休憩。コーヒーを飲む。みー猫さんからチョコをいただく。今日のみー猫さんのザックは小型。その中から、さっきから塩昆布やら、いろいろなものが出てくる。お助けロープも入っているとのこと。方やハイトスさん荷物は相変わらず重そうだ。みー猫さんがびっくりしていた。男体山は残念ながらはっきりしない。西側の眺望は良い。皇海山も覗く。皇海山も、見る方向からいろいろと姿を変えてくれるからうれしい山だ。ピラミッド型だったり、今日のはコブ付きだ。前の半月山から北側の展望はダメ。もうこの頃になると、タバコ吸いの悪いクセ。お二人の目の前で吸うようになってしまっていた。以前はヘビースモーカーだったというお二人。つい、それほどの喫煙アレルギーもなかろうと、気安く吸ったのはいいが、後で考えると、大変、失礼なことをしたし、下ってからも、目の前で平然と吸っていた。

さて、この先、どういうルートをとるか。予定では、三ノ宿山方面手前の1221m標高点から北に下るつもりでいたが、天気がすっきりしないものの、雨の気配はない。回復を待ちながら、その先の1242m(丸山)までゆっくりと歩いて、そこから下ってもいいかとなった。ただ、確認すると、ハイトスさんもみー猫さんも、薬師岳と三ノ宿山との稜線を歩かれたことはないようだ。それどころか、三ノ宿山にも行かれたことはないとのこと。だったら、場合によっては、三ノ宿山まで行ってもいいのではないか。とりあえず、三ノ宿山方面に向かう。春先は、ここを歩くハイカーも多いが、今日は最後まで、だれにも会うことはなかった。まして、旧道は足尾側、日光側ともに通行止めが続いている。変則的なルートで歩いている、我々くらいしかいないのも当然だ。

(夕日岳。手前の尾根が気になった)

(ヒノキガタァーの象徴。いつも癒される)

のどかな稜線を下る。とはいっても、この稜線、アップダウンが多い。登り部分になると、下り先行のハイトスさんからみー猫さんに交代する。1221m付近を通過。当初予定の下り尾根は、ここではまだ形状がはっきりしない。右手・南側斜面に広大な伐採地跡。その先に夕日岳がど-んと構えている。山頂は見えてはいるがガス巻きだろうな。ぶなじろうさんが、この辺に上がって来ていたよねという話題がハイトスさんから出た。確かにそうだ。以前、ここを歩いた際、どこを歩かれたのか、しかと分からないままにしていたところだ。やはり、実際に歩いてみなきゃ分からないというのが結論。手前の緩やかな尾根が気になった。写真を見ながら、後で調べたが、1365mと1406mの間にある尾根だろう。棒滝かナル滝に向かう尾根のようだが、地形図を見ると、すんなりと林道に下りられそうにはない。一応、課題にしておこう。ヒノキガタァーに到着。自分の好きなスポットだ。石祠が2基と壊れたのが1基。ここにくると、いつも気分が落ち着く。

(丸山に方面に向かう)

そろそろお腹が空いてきた。実は、さっきから腹がグーグー鳴っていた。自分の歩きに調子が出ないのは、どうもシャリバテではなかったのか。「たそがれさん、今日は調子が悪いね」と言われてもいた。これが仮の姿なのか現実なのかは知らない。みー猫さんを前にしての歩きはこんなものなのかもしれない。小ピークで食事をする。やはり、じっとする時間が長いと寒くなる。薬師岳で着込み、下りで脱いだフリースをまた着込む。ハイトスさんはコンロ持参で、生麺調のラ王に定番の生卵入れ。みー猫さんはおにぎり。少食なのかなぁ(実はみー猫さんもカップラーメンを食されたようだが、以下の事情で頭の中がパニック状態になっていたため、気づかなかった)。そのみー猫さんが、ノンアルコールをふるまってくれたが、寒いので辞退し、ご相伴はハイトスさんだけ。自分はカップラーメンに湯を注ぎ、手袋をフタの上にあてがったものの、知らずに傾いでしまい、中の湯はすべて外に流れ出し、手袋まで汚してしまった。ポットの湯はすでになし。気づくのが遅れたばかりに、固い、汁なしラーメンをかじって食べる始末だった。おにぎりを食べもしたが、身体は冷え込むばかり。とんだ失態だった。手袋は替えがあったからまだいい。

たまに陽が出てきたりするが、相変わらずどんよりしていて、男体山も上は相変わらずの雲だ。

(取りあえず腹に物を収めたためか、元気づいて先行してしまった)

(丸山)

(そして大木戸山。お二人ともに地図を広げてチェック。その間、こちらは三角点を探し回っていた)

丸山に向かう。歩きぶりを見て、途中、ハイトスさんから、「やはり、たそがれさん、シャリバテだったんだね」と言われたが、固いカップ麺を食べたおかげで、ますます体調はおかしくなっていたのが実情で、すぐにでも、ヤブの中に駆け込みたい状態だった。ただ、空腹がいやされたことだけは確か。いつものように歩けるようになった。これとて、みー猫さんに追いつける程度のものだ。丸山に到着。

ここから、下る、下らないの論点があやふやになりながら、そのまま三ノ宿山に向かう。自分が、強引に三ノ宿山まで足を向かわせといったところが正直なところ。先ほどの伐採地あたりから、右手に、錆びた有刺鉄線が延びている。これがどうも気になる。右手に六郎地山が見える。あの稜線をずっと歩いてみたいというのは共通の感心事でもあった。

鞍部には石祠が2基。1基はドアオープン形状で、中に石仏が鎮座していたが、もう1基の方は格子ドアのようで、中が見えない。屋根部を持ち上げてみると、やはり、こちらも中に石仏。元に戻す際、親指を挟めてしまい、痛い思いをした。鞍部からは、すでに雪の付いた白根山が見えた。

痛いといえば、ハイトスさんは足を痛めたようで、さっきから、足に乳酸が溜まってきているとこぼしていらした。何とかごまかしていただいて大木戸山に着いた。以前、大滝からこの稜線に上がった際(いわゆる大小松尾根経由)、この大木戸山に直登した。その先を見ると、テープが見えた。やはり、ここを歩いている方もいらっしゃるようだ。三角点は分かりづらくも足元にあった。

(北側の崩壊地に陽があたり、一瞬、山火事かと思ってしまった)

(この石祠の屋根を外し、中を覗いたら親指を挟め、バチがあたってしまった)

(日光白根山遠望)

(三ノ宿山への道はヤブ化しつつある)

(三ノ宿山)

(こんなところにサルノコシカケが。接着剤使用ではなかった)

大木戸山からの下りがすごい。とにかく急なため、落葉で滑る。尻餅をついた。先行して下ったが、上を振り返ると、やはり、滑って往生されている。鞍部からの登りはやはり、みー猫さんヨロシクだ。金網デスマッチへの道を右に分け、最終目的地の三ノ宿山に到着した。ようやく、登りはもうない。しかし、途中のアップダウンを含めると、標高差で下から1,000m近くの上りにはなったのではあるまいか。ひとまず休む。

ハイトスさんからおもしろい事をお聞きした。自分では、この山の名前を「サンノヤドヤマ」と勝手に解釈していたが、「サンノジュクヤマ」が正しい読み方だそうだ。これは気になって、帰宅後に山名事典を調べてみると、「サンノシュクヤマ」とあった。濁点の有無はあまり斟酌するまい。山頂は、最近、あまりハイカーも入らなくなっているのか、山頂周辺のササの密度が濃い。

(下り時に見た男体山と左奥に白根山)

(1188mを目指して下る)

(1188mピーク。だったかなぁ?)

(見かけたきれいなモミジはこれだけ)

(急な植林を下り)

(林道に出た)

三ノ宿山からの下りは、真北に1188mピークを目指し、北西の尾根に入ることにする。山頂に「ヤシオの湯→」の古い案内板を見つけ、ここを歩いた記憶が蘇った。ヤシオの湯の近くに車を置き、尾根伝いにここを往復した。確か、1188mから北東に向かう尾根を歩いた。山頂から北東方面に向かう踏み跡もあり、なかなか紛らわしいので、真北にコンパスをあてる。踏み入れると、その先、しっかりした道型が続いていた。途中、足元の危なげなところで男体山と白根山を眺める。男体山も、平べったく見えながらも、ここから見ると、複雑な山ヒダが入りくんでいる。しばらく、男体山を左に見ながらの下りになった。

尾根幅が広がり、1188mピーク。ここから右側は、道型もしっかりしていてやしおの湯に至る尾根。正面の尾根をそのまま下って行けるのかもしれないが、ここは、諸先輩の後追いで左の尾根に入る。次第に急になっていく。途中、本日、唯一の真っ赤なモミジに出会う。今のところ、雰囲気は悪くない雑木の尾根だ。右下に、あれはスケートリンクだろうか。街並みと、建物がはっきり見えるようになってきた。

檜の植林帯に入った。ここからはさらに急降下。尾根型は消えた。ここを登るのは勘弁だなぁ。慎重に下りながら、林道に出た。後で確認すると、結局、これは烏ケ森さんルートであった。荒れた林道を下って、車道に出た。

(駐車地に向かう)

(街中の紅葉はまだ残っている)

(そして駐車地。上は国道)

国道を横切り、旧道を歩く。下は陽があたってのどかな感じだ。上もこうだったらなぁと残念な気分。左手に下りルートを眺めながら駐車地に向かう。つい、悪いクセが出て、歩きタバコになっていた。

よもやま(山)のおしゃべりしながら駐車地に到着。ここで、みー猫さんとお別れするのは心残りがある。打ち上げをしたいところだ。しかし、帰路の方向がここから違うのでは致し方がない。お互い、握手をして別れる。

お二人にはいい歩きを楽しませていただき感謝しているが、みー猫さんは、どうだったのだろう。お荷物の二人になってしまい、もう二度とご免だとならなきゃいいが。明日もどこか歩かれる予定でいらしたが、精神的にぐったりとなったのではあるまいか。

今日の心残りは、お二人に、今回のコースをお付き合いいただいてしまったこと。手持ちの駒が多かったら、こんなしょぼいコースを体験させなかったのに。もっと気のきいたヤブ有りのバリエーションルートでも考案したのになぁ。後悔。次回はいつになることやら。すべて、ハイトスさんの奥方のご用事次第ということだろうな。

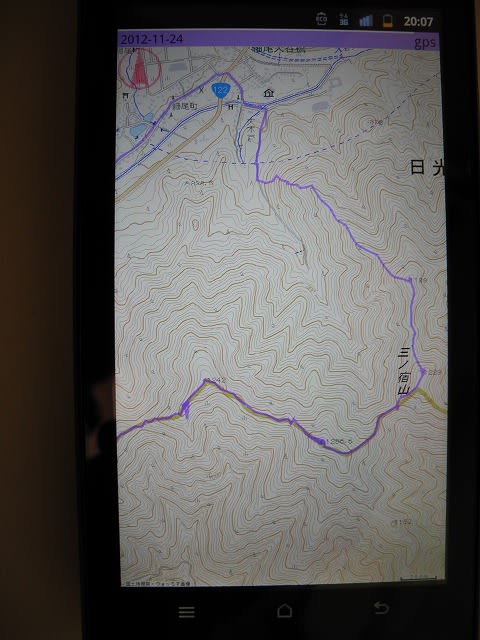

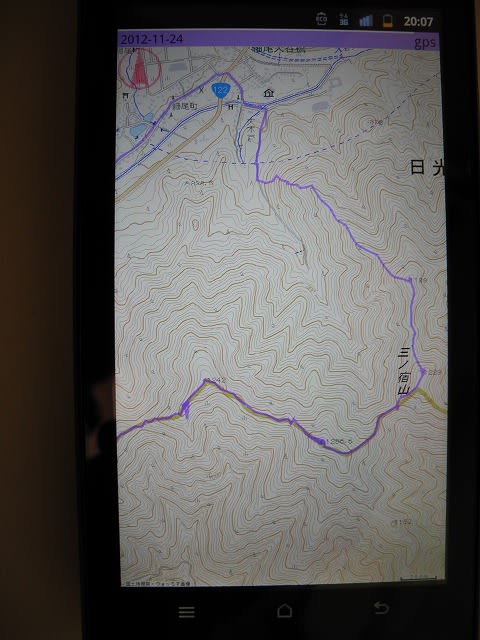

(スマホが記録したGPS軌跡)

※今回の山行、GPSを持参はしたものの、お二方の方向感覚の鋭さで、まったく必要はなかった。GPS軌跡のアップはお二方にお任せしよう。現に、みー猫さんブログでは軌跡がアップされていた。さて、今回、初めて、スマホのGPSを試してみた。気づくのが遅く、オンにしたのは途中からではあったが、ザックの中で二重の袋に入れていながらも、しっかりと軌跡を残していた。iPhoneのように使い勝手のよいものではない。docomoのスマホで、TrekkingMapというソフトで運用した。この軌跡を、どういう形でパソコンに取り込むのか、まったく分からない。そのうち、ネットでマニュアルを見つけてみよう。問題は、バッテリーの持続だが、これは、2.5倍の容量の交換バッテリーをアマゾンで購入して解消した。36時間以上充電なしでまだ残っている。使えそうではあるが、用心のためにGPS専用器を持っていたら、GPSだらけになってしまうので、あくまでも予備として使うにはいいだろう。

→その後、マニュアルなしで、試行錯誤してカシミールにGPS軌跡を取り込んでみた。結果の比較は下記のとおり。スマホについては、途中からのスイッチオンになっているため、半端なのは致し方ない。これまで、スマホのGPSは、携帯通話の圏外ではGPS電波も受けないのかなと思っていたが、GPS機能そのものは単独で動くので、重宝はするようだ。

(スマホGPS)

(専用機)

細尾町・国道122号高架橋下駐車地(7:32)……主尾根合流(9:40)……薬師岳(9:55)……<昼食>……丸山(12:07)……大木戸山(12:37)……三ノ宿山(13:17)……林道(14:20)……駐車地(14:50)

この3連休に、秩父の矢岳に行くつもりでいたが、初日の天気予報は芳しくない。手強そうな矢岳だ。これでは気分も落ち着かないので見送った。代案として浮上したのが、足尾の大平山の南尾根と、日足トンネルの上を歩く細尾からの薬師岳ルートである。後者のコースは、「日光稜線紀行」のstarion氏と烏ケ森の住人さんが歩かれていて、記事を拝見し、いつか、晩秋の頃に歩いてみたいと思っていたルートだ。いずれにするかは、足尾に着いてから決めるつもりでいた。ところが、金曜日の夜、ハイトスさんからメールをいただいた。明日、同行山行しませんかといった内容で、こちらが歩くつもりでいるコースで構わないようだ。さては、奥方のご都合が悪くなったのかなと思ったが、やはりそうで、こういう時はヤブ系が好ましかろう。しかし、こんな時間での手持ちの駒は冴えないコースが2つ。誘い合って行ってまで、感動を分かち合うようなものではない。コースを提示するのに気後れもしたが、選択をハイトスさんにお任せし、細尾コースとなった。実は、後でハイトスさんから伺った話によると、件の社山の南東尾根か、烏ケ森さんの長平沢コースを歩きたかったようだ。それならそうと、その場でお知らせいただきかった。ダブルで歩けたし、平石沢ルートは歩いてもみたかったのに(最終的に、これは次回のテーマとなった)。

そうと決まったら、お誘いをしながら、そのままになっている、ななころびさんにメールした。その間、ハイトスさんは、でしたら、みー猫さんもお誘いしましょうとなって、みー猫さんとの連絡はハイトスさんにお任せした。結局、ななころびさんには連絡がとれず、ご快諾いただいたみー猫さんを含めた3人での急ごしらえの山行となった。しかし、薬師岳から三ノ宿山とは何とも冴えない歩きだ。一人で歩くには、何も問題はないのだが…。

ハイトスさんと歩くのは4回目になる。一年前の閑馬岩峰群以来だ。みー猫さんとはお初だが、ブログを拝見している限り、山岳会出身で、基礎からオールマイティにやられているらしく、おそらく、私とハイトスさんがくっついていく形になるだろう。みー猫さん、後はヨロシクのスタイルかねぇ。

※ハイトスさんからご指摘をいただいた。ご同行は「5回目」でした。12月の備前楯山の北尾根がありました。誤記訂正。

(あの橋を渡って、左下の河原に下りる)

旧大間々町役場でハイトスさん号に乗り換えて足尾に向かう。みー猫さんとの待ち合わせは細尾峠旧道の日光側出口で7時15分。オンタイムで到着したが、みー猫さんにはしばらくお待たせしてしまったようだ。みー猫さんの第一印象は、やさしそうな方といったところ。ブログ記事の文体イメージそのままだが、たまにやられる過激なお歩きはどこから出てくるだろうか。ちょっと不思議。我々よりも10歳以上はお若いだろう。背格好は自分とほぼ同じようだが、体重はかなりありそう。みー猫さんも、私の先日の姿見の写真アップがあったせいか、デブのイメージをお持ちだったようだが、現物が典型的な中肉中背のオヤジだったので、多少、驚かれたご様子。ハイトスさんのお姿に至っては、まさか、180cm越えの大男とは想像もされていなかったようだ。

この辺の地理にみー猫さんは意外に詳しいらしく、地図をお見せして、本日のコース予定を提示したところ、先導して、すんなりと、細尾町に入って行かれた。手頃な駐車地がなく、国道122号線の高架橋の下に車を置いた。もっと手前にしたかったが、バラック風の建物に人が出入りし、煙突から煙が出ていたので遠慮した。何かの作業だろうか、それともハンター?路面は濡れていて、さっきまで雨が降っていたような雰囲気。

早速、忘れないうちにと、記事に記憶があった、みー猫さん号のバンパー下の破損部分を拝見させていただく。ガムテープで補強し、色を付けていらっしゃる。遠目ではまったく分からない。本当に器用な方だ。

今のうちにタバコを吸っておく。タバコをやめて久しいお2人に、この先、ご迷惑をおかけするわけにもいくまい。

(尾根から国道を見下ろす)

河原に下りる。地形図では、沢2つの間から派生する尾根に乗ればいいだけのことだが、地形がどうも読み取れない。周囲は植林帯。まぁ、適当に歩いてみましょうよということで、沢を渡って、植林帯に続く踏み跡に足を向ける。しっかりした踏み跡だ。天気は曇り。みー猫さん情報によれば、10時過ぎに晴れ出すようだ。それに合わせてゆっくり歩くことにする。しばらく歩いていると、向かっている方向がちょっと違う感じがする。北側の向かいの尾根が正解ではないのかと、また沢を渡る。その間のやり取りはハイトスさんとみー猫さんで、自分は、コースを決めておきながらの金魚のフン状態。こちらにも、尾根の裾を巻くように、踏み跡が続いている。尾根に上がるには、伐採跡の障害物も多く、傾斜もありそうなので、そのまま進む。踏み跡はじわりじわりと尾根に上がっている。ようやく、目的の尾根に出る。右下に国道が見える。その時の写真をアップで見ると、国道の先、日光方面で、旧道が高架になり、本道が下を走っていた。

(最初はこんな尾根だったが)

(こんな気持ちの良い尾根になる)

(沢の方は、ついこの間まで紅葉がきれいだったろう)

この尾根ルート、意外にも歩いている人は多いようだ。テープを結構見かける。最初は作業用のものかと思ったが、植林帯はすでに抜けている。次第に傾斜は増し、左手・南側から、尾根がいくつか入り込む。やはり、みー猫さんがスタスタと先を行き、ぜいぜいしながら、私とハイトスさんが追う、当初の予想したスタイルになっていた。何だか、今日は足が重い。この時は、昨夜の深酒と睡眠不足、さらに便秘が原因かと思っていた。熊棚を見かける。やはり、ここにもいるんだ。車の音が聞こえて落ち着かないだろうに。みー猫さんとハイトスさんの熊遭遇話を改めてお聞きする。自分が、遠くない将来、シカではなく熊に接近してしまうような感じになってしまう。蛇足だが、シカ救出劇をお読みになり、みー猫さんは、私をマッチョかムッキーと思われていた気配がある。

落葉が堆積した斜面はところどころ歩きづらい。踏み跡は、高みの部分はしっかりと巻いていたりする。低いササが出てきて、気持ちの良い尾根歩きになった。ちょっとヤセ気味か。この下を日足トンネルが通っているはず。車の音はもう聞こえない。尾根筋に紅葉の居残りはないが、下の沢筋は褪せた紅葉が広がっている。この辺、盛りの時はきれいだったろう。ガスがかかって、何となく幻想的ではある。汗をかき、フリースを脱いだ。みなさんも同じ。

(やがて、急なササ尾根に)

1124m標高点を過ぎると、尾根は南西向きから南にカーブする。やがて、広がり出した。そして、膝高のササ。ハイトスさんのズボンの裾はびっしょり。振り返ると、男体山らしきシルエット。上は見えない。ところどころで、陽が射し込んでいるところがあって、その部分だけは明るいが、全体としては白の風景。これでは10時回復も無理ではないのか。傾斜が急になり、社山の南東尾根の上部を思い出した。感じも似ている。大石もところどころにある。つい、先頭になってしまったが、なかなかきついわ。さっさと先に行き、お二人を待ちながらゼーゼーしながらの休憩。これを繰り返す。

薬師岳と三ノ宿山を結ぶ稜線に出た。まだガスの中の状態だが、ここからは、明瞭な道が付いている。ここまでを振り返る。なかなかいい尾根だったが、いい気分の持続がもう少し長かったらなとも思う。ただ、日和の良い時に歩いたら、気分も違ってはいたろう。特別、危険そうなところは感じない、おとなしい尾根だった。少なくとも、細尾峠からの直登よりは楽しめる。

(本尾根に合流して薬師岳に向かう)

いつもの錯覚を起こす。稜線に出て、薬師岳は左だと思い込む。正解は右だ。一人だったら、薬師岳に寄らず、そのまま三ノ宿山に向かっていたろう。一旦下り、薬師岳への登り返し。ここから先、登り部分はみー猫さんが先行し、私とハイトスさんがえっちらほっちらの形が定着した。さすがに強い方だ。呼吸も乱れない。みー猫さんに一番感心したことは、その奥ゆかしさである。この先も、ピーク、ピークの手前で、必ず、我々の到着を待ち、絶対に、先行してピークに行かれないのである。今では希少価値の、女性のような繊細さをお持ちの方だ。誇張ではなく、こういう方も今時珍しい。失礼ながら、高齢者相手の福祉関係のお仕事でもなさっているのだろうかと思ってしまった。非常に恐縮。自分の職場の、みー猫さんと同じくらいの年齢の、まったく気の回らない部下とつい比較してしまうからそうなのだろうか。

(薬師岳。ガスが薄くかかっている)

(西側の展望。遠くに皇海山)

薬師岳でしばらく休憩。コーヒーを飲む。みー猫さんからチョコをいただく。今日のみー猫さんのザックは小型。その中から、さっきから塩昆布やら、いろいろなものが出てくる。お助けロープも入っているとのこと。方やハイトスさん荷物は相変わらず重そうだ。みー猫さんがびっくりしていた。男体山は残念ながらはっきりしない。西側の眺望は良い。皇海山も覗く。皇海山も、見る方向からいろいろと姿を変えてくれるからうれしい山だ。ピラミッド型だったり、今日のはコブ付きだ。前の半月山から北側の展望はダメ。もうこの頃になると、タバコ吸いの悪いクセ。お二人の目の前で吸うようになってしまっていた。以前はヘビースモーカーだったというお二人。つい、それほどの喫煙アレルギーもなかろうと、気安く吸ったのはいいが、後で考えると、大変、失礼なことをしたし、下ってからも、目の前で平然と吸っていた。

さて、この先、どういうルートをとるか。予定では、三ノ宿山方面手前の1221m標高点から北に下るつもりでいたが、天気がすっきりしないものの、雨の気配はない。回復を待ちながら、その先の1242m(丸山)までゆっくりと歩いて、そこから下ってもいいかとなった。ただ、確認すると、ハイトスさんもみー猫さんも、薬師岳と三ノ宿山との稜線を歩かれたことはないようだ。それどころか、三ノ宿山にも行かれたことはないとのこと。だったら、場合によっては、三ノ宿山まで行ってもいいのではないか。とりあえず、三ノ宿山方面に向かう。春先は、ここを歩くハイカーも多いが、今日は最後まで、だれにも会うことはなかった。まして、旧道は足尾側、日光側ともに通行止めが続いている。変則的なルートで歩いている、我々くらいしかいないのも当然だ。

(夕日岳。手前の尾根が気になった)

(ヒノキガタァーの象徴。いつも癒される)

のどかな稜線を下る。とはいっても、この稜線、アップダウンが多い。登り部分になると、下り先行のハイトスさんからみー猫さんに交代する。1221m付近を通過。当初予定の下り尾根は、ここではまだ形状がはっきりしない。右手・南側斜面に広大な伐採地跡。その先に夕日岳がど-んと構えている。山頂は見えてはいるがガス巻きだろうな。ぶなじろうさんが、この辺に上がって来ていたよねという話題がハイトスさんから出た。確かにそうだ。以前、ここを歩いた際、どこを歩かれたのか、しかと分からないままにしていたところだ。やはり、実際に歩いてみなきゃ分からないというのが結論。手前の緩やかな尾根が気になった。写真を見ながら、後で調べたが、1365mと1406mの間にある尾根だろう。棒滝かナル滝に向かう尾根のようだが、地形図を見ると、すんなりと林道に下りられそうにはない。一応、課題にしておこう。ヒノキガタァーに到着。自分の好きなスポットだ。石祠が2基と壊れたのが1基。ここにくると、いつも気分が落ち着く。

(丸山に方面に向かう)

そろそろお腹が空いてきた。実は、さっきから腹がグーグー鳴っていた。自分の歩きに調子が出ないのは、どうもシャリバテではなかったのか。「たそがれさん、今日は調子が悪いね」と言われてもいた。これが仮の姿なのか現実なのかは知らない。みー猫さんを前にしての歩きはこんなものなのかもしれない。小ピークで食事をする。やはり、じっとする時間が長いと寒くなる。薬師岳で着込み、下りで脱いだフリースをまた着込む。ハイトスさんはコンロ持参で、生麺調のラ王に定番の生卵入れ。みー猫さんはおにぎり。少食なのかなぁ(実はみー猫さんもカップラーメンを食されたようだが、以下の事情で頭の中がパニック状態になっていたため、気づかなかった)。そのみー猫さんが、ノンアルコールをふるまってくれたが、寒いので辞退し、ご相伴はハイトスさんだけ。自分はカップラーメンに湯を注ぎ、手袋をフタの上にあてがったものの、知らずに傾いでしまい、中の湯はすべて外に流れ出し、手袋まで汚してしまった。ポットの湯はすでになし。気づくのが遅れたばかりに、固い、汁なしラーメンをかじって食べる始末だった。おにぎりを食べもしたが、身体は冷え込むばかり。とんだ失態だった。手袋は替えがあったからまだいい。

たまに陽が出てきたりするが、相変わらずどんよりしていて、男体山も上は相変わらずの雲だ。

(取りあえず腹に物を収めたためか、元気づいて先行してしまった)

(丸山)

(そして大木戸山。お二人ともに地図を広げてチェック。その間、こちらは三角点を探し回っていた)

丸山に向かう。歩きぶりを見て、途中、ハイトスさんから、「やはり、たそがれさん、シャリバテだったんだね」と言われたが、固いカップ麺を食べたおかげで、ますます体調はおかしくなっていたのが実情で、すぐにでも、ヤブの中に駆け込みたい状態だった。ただ、空腹がいやされたことだけは確か。いつものように歩けるようになった。これとて、みー猫さんに追いつける程度のものだ。丸山に到着。

ここから、下る、下らないの論点があやふやになりながら、そのまま三ノ宿山に向かう。自分が、強引に三ノ宿山まで足を向かわせといったところが正直なところ。先ほどの伐採地あたりから、右手に、錆びた有刺鉄線が延びている。これがどうも気になる。右手に六郎地山が見える。あの稜線をずっと歩いてみたいというのは共通の感心事でもあった。

鞍部には石祠が2基。1基はドアオープン形状で、中に石仏が鎮座していたが、もう1基の方は格子ドアのようで、中が見えない。屋根部を持ち上げてみると、やはり、こちらも中に石仏。元に戻す際、親指を挟めてしまい、痛い思いをした。鞍部からは、すでに雪の付いた白根山が見えた。

痛いといえば、ハイトスさんは足を痛めたようで、さっきから、足に乳酸が溜まってきているとこぼしていらした。何とかごまかしていただいて大木戸山に着いた。以前、大滝からこの稜線に上がった際(いわゆる大小松尾根経由)、この大木戸山に直登した。その先を見ると、テープが見えた。やはり、ここを歩いている方もいらっしゃるようだ。三角点は分かりづらくも足元にあった。

(北側の崩壊地に陽があたり、一瞬、山火事かと思ってしまった)

(この石祠の屋根を外し、中を覗いたら親指を挟め、バチがあたってしまった)

(日光白根山遠望)

(三ノ宿山への道はヤブ化しつつある)

(三ノ宿山)

(こんなところにサルノコシカケが。接着剤使用ではなかった)

大木戸山からの下りがすごい。とにかく急なため、落葉で滑る。尻餅をついた。先行して下ったが、上を振り返ると、やはり、滑って往生されている。鞍部からの登りはやはり、みー猫さんヨロシクだ。金網デスマッチへの道を右に分け、最終目的地の三ノ宿山に到着した。ようやく、登りはもうない。しかし、途中のアップダウンを含めると、標高差で下から1,000m近くの上りにはなったのではあるまいか。ひとまず休む。

ハイトスさんからおもしろい事をお聞きした。自分では、この山の名前を「サンノヤドヤマ」と勝手に解釈していたが、「サンノジュクヤマ」が正しい読み方だそうだ。これは気になって、帰宅後に山名事典を調べてみると、「サンノシュクヤマ」とあった。濁点の有無はあまり斟酌するまい。山頂は、最近、あまりハイカーも入らなくなっているのか、山頂周辺のササの密度が濃い。

(下り時に見た男体山と左奥に白根山)

(1188mを目指して下る)

(1188mピーク。だったかなぁ?)

(見かけたきれいなモミジはこれだけ)

(急な植林を下り)

(林道に出た)

三ノ宿山からの下りは、真北に1188mピークを目指し、北西の尾根に入ることにする。山頂に「ヤシオの湯→」の古い案内板を見つけ、ここを歩いた記憶が蘇った。ヤシオの湯の近くに車を置き、尾根伝いにここを往復した。確か、1188mから北東に向かう尾根を歩いた。山頂から北東方面に向かう踏み跡もあり、なかなか紛らわしいので、真北にコンパスをあてる。踏み入れると、その先、しっかりした道型が続いていた。途中、足元の危なげなところで男体山と白根山を眺める。男体山も、平べったく見えながらも、ここから見ると、複雑な山ヒダが入りくんでいる。しばらく、男体山を左に見ながらの下りになった。

尾根幅が広がり、1188mピーク。ここから右側は、道型もしっかりしていてやしおの湯に至る尾根。正面の尾根をそのまま下って行けるのかもしれないが、ここは、諸先輩の後追いで左の尾根に入る。次第に急になっていく。途中、本日、唯一の真っ赤なモミジに出会う。今のところ、雰囲気は悪くない雑木の尾根だ。右下に、あれはスケートリンクだろうか。街並みと、建物がはっきり見えるようになってきた。

檜の植林帯に入った。ここからはさらに急降下。尾根型は消えた。ここを登るのは勘弁だなぁ。慎重に下りながら、林道に出た。後で確認すると、結局、これは烏ケ森さんルートであった。荒れた林道を下って、車道に出た。

(駐車地に向かう)

(街中の紅葉はまだ残っている)

(そして駐車地。上は国道)

国道を横切り、旧道を歩く。下は陽があたってのどかな感じだ。上もこうだったらなぁと残念な気分。左手に下りルートを眺めながら駐車地に向かう。つい、悪いクセが出て、歩きタバコになっていた。

よもやま(山)のおしゃべりしながら駐車地に到着。ここで、みー猫さんとお別れするのは心残りがある。打ち上げをしたいところだ。しかし、帰路の方向がここから違うのでは致し方がない。お互い、握手をして別れる。

お二人にはいい歩きを楽しませていただき感謝しているが、みー猫さんは、どうだったのだろう。お荷物の二人になってしまい、もう二度とご免だとならなきゃいいが。明日もどこか歩かれる予定でいらしたが、精神的にぐったりとなったのではあるまいか。

今日の心残りは、お二人に、今回のコースをお付き合いいただいてしまったこと。手持ちの駒が多かったら、こんなしょぼいコースを体験させなかったのに。もっと気のきいたヤブ有りのバリエーションルートでも考案したのになぁ。後悔。次回はいつになることやら。すべて、ハイトスさんの奥方のご用事次第ということだろうな。

(スマホが記録したGPS軌跡)

※今回の山行、GPSを持参はしたものの、お二方の方向感覚の鋭さで、まったく必要はなかった。GPS軌跡のアップはお二方にお任せしよう。現に、みー猫さんブログでは軌跡がアップされていた。さて、今回、初めて、スマホのGPSを試してみた。気づくのが遅く、オンにしたのは途中からではあったが、ザックの中で二重の袋に入れていながらも、しっかりと軌跡を残していた。iPhoneのように使い勝手のよいものではない。docomoのスマホで、TrekkingMapというソフトで運用した。この軌跡を、どういう形でパソコンに取り込むのか、まったく分からない。そのうち、ネットでマニュアルを見つけてみよう。問題は、バッテリーの持続だが、これは、2.5倍の容量の交換バッテリーをアマゾンで購入して解消した。36時間以上充電なしでまだ残っている。使えそうではあるが、用心のためにGPS専用器を持っていたら、GPSだらけになってしまうので、あくまでも予備として使うにはいいだろう。

→その後、マニュアルなしで、試行錯誤してカシミールにGPS軌跡を取り込んでみた。結果の比較は下記のとおり。スマホについては、途中からのスイッチオンになっているため、半端なのは致し方ない。これまで、スマホのGPSは、携帯通話の圏外ではGPS電波も受けないのかなと思っていたが、GPS機能そのものは単独で動くので、重宝はするようだ。

(スマホGPS)

(専用機)

御心配はまったく無用です。山の会には、わずかな間の在籍でしたしそんなに経験があるわけでは無いのですよ。今は違うところにも興味ありますからね。たそがれさんレベルのバリエーションをこなすにはもっともっと身を軽くしなくてはなりませんが、これからの季節、多少のラッセルならば、おそらくは少しは役にはたつと思いますのでお呼びください。ハイトスさんのように身長を延ばすのは(リーチを得る)まず出来ませんけどね(笑)お湯の件、分かってればお分けできたのに~てっきり注ぎ足しされたものと思っとりましたので・・・。それほどこだわりも無いと思ってます。ルートと季節と天気の数だけ、発見があると思ってますので、今後もお気兼ねなくお誘いください。打ち上げみたいなの必ずどこかでやりましょう(笑)

感心しますよ。

今回は同行した記事ですので余計に面白い。

もう既に自分が忘れている事まで思い出させてくれます。

さて、山名の件ですが、自分も気になってそうはいってみたものの記憶が古いものなので心配になって調べてみたら、御指摘の通り「さんのしゅくやま」が正しいようですね。

左ノ宿で金剛堂の屋根を持ち上げたときにそんなことがあったのですか。

いてぇとも何とも言われなかったので気がつきませんでしたよ。

最も気がついたとて痛みが無くなるわけではありませんがね。

お湯の件も自分は余計に水もコンロも持っていたので今後はご遠慮無く。

多少のラッセルながらも、ですか。心強いですね。その節は、多少ではなく、全部お任せしますよ。

ハイトスさんとの帰り道、庚申山荘あたりで、忘年会でもやりましょうかねなんて話が出ましたけど、機会ができることを楽しみにしております。

みー猫さんは、当日のお帰りの際に城山に寄られ、さらに昨日は大倉山だったと。それだけではなく前日にも歩かれていたんでしょ。まるで化け物ですね。真似できませんよ。そのスタミナとパワーとどこから来るのですか?

時間があるものですから、ついタラタラと駄文を連ねてしまいました。ご容赦ください。そのためか、細かいところの誤記もあるかもしれません。

お湯の件は、このままでも食べられるからいいやと思いもしましたし、目の前のハイトスさんのお湯をいただこうにもラ王麺を入れてしまった後だったので、つい言い出せませんでした。

山の名前は、結構、自己流の解釈も多いですよ。後袈裟をウシロケサで覚えていた始末ですから。

またのお誘いを楽しみにしております。

御三方の記事楽しく読ませて頂きました。

たそがれさんとは、ニアミスあるようです。大平山では挨拶したかも。

旧道ゲートは鎖を外せば入れます。入ったら閉めてくださいね--);

大平山でニアミスですか?

足尾の大平山でしたら、かれこれ8年ほど行ってませんから、先日の太平山でしたでしょうか。もしくは、秩父の大平山、てことはないでしょうね。

おかしなもので、大と太、点が取れれば、あっという間にヤブ山になってしまいますよね。

旧道ゲートの開閉が出来ることは、最近行かれた方のネット記事で知ってはいましたが、今回はあまり関係がなかったものですから、関心も向きませんでしたが、やはりそうだったのですね。

実は、地形図に、旧道の足尾側南に延びる実線があって、そこを辿って、1151mの三角点に行ってみたいものだなと考えております。その際には、ゲートを開けて入り込むようになるでしょう。

今後とも、コメントもよろしくお願いいたします。

私は細尾峠から三ノ宿への歩きを意識していましたが、細尾峠への戻りのアクセスが思いつかず実行を躊躇していました。今回の周回コース、途中ルーファンを思案するポイントも有りそうで、トライしてみたくなってきました。

次回の機会に備えて、今後も体調管理など引き締めていこうと思っています。

お気遣いのごあいさつありがとうございます。早寝早起きの私ですから、確かに、ななころびさんにコメント入れていただいた時間は、もう布団の中で本を読んでおりました。

さて、今回の山行、それほど恐縮されることでもありませんよ。次回(とはいっても、また直前でしょうが)までに早めに携帯メールやら、教えておいてくださいな。

それから、我々も、高薙山ツァーのような、大物ではありませんし、しがない足尾のルートですから、それ程の意気込みもなさらないように。

ところで、ななころびさんの登頂以来、俄然、スポットを浴びだした今市の城山ですが、私も、えらく興味を持ちだしています。近いうちに歩いてみますよ。

改めて見ると中々いいですね。写真に撮って後でPC で見てみたんですがどうもたそがれオヤジさんの様な鮮やかさがでて無いんですよね。やはりカメラと腕の違いでしょうか。

二週連続でお仲間さんとの歩きの様でしたが、一週間足らずでというよりは、標高の違いでしょうかまったく様子が違いますね。

でもさすがに今回はベテラン揃いですね、三ノ宿山と薬師岳って結構な距離と思いますが普通にこなしてしまうものなんですね。皆さんのそれぞれの思いを楽しめて、又ブログの楽しみ方が増えました。

新参者さんが太平山に行かれたのかなと思ってしまいましたが、私のお粗末なブログの写真でしたか。

カメラなんて、ただのありきたりの代物ですよ。腕なんか、さらに何もなしです。

紅葉も、もうおしまいでしょう。山を歩いていても、じっとしていると、すぐに寒くなってしまいますからね。これからは、ちょっと標高が高いところに登れば、雪も珍しくない光景になってしまうんじゃないですか。

何だか、今年の秋はあっという間で、その時期に着る物なんて、出したはいいが着ない状態でしたね。

ここのところ、複数での歩きが多くなってしまいましたが、次回からまた、晩秋の景色のように、黙々の一人歩きです。寂しい気がしないのでもないですが。