◎2024年10月31日(木)

ここのところ、用事がある日には天気が良く、ヒマな時には天気が悪いといった悪循環が続いている。すべて30分か1時間で済むような用事だが、相手がいるから変更もできない。そのために、陽が出ている丸一日を無駄にすることになる。こんな用事がこの先もぽつぽつとある。天気次第でもあるが、今季の紅葉見物は半ばあきらめている。せいぜい、さほどきれいとも思えそうにもない紅葉を、近場の低山で間に合わせで眺めて終わりそうだ。

31日は意外だった。ラッキーとも言える。先方から用事の日付をずらして欲しいと言ってきた。前日のことだったから慌しくなる。晴れた日には日光とは思っていたが、竜頭の滝にまで紅葉が下って来ているのでは、奥日光の山は期待できそうにもない。なぜか山梨の西沢渓谷を思い出した。行ったことはなく、スポット名としては知っていた。調べたら、西沢渓谷のハイキングは距離も長く(実際に自分のGPS計測では11kmオーバーだった)、滝が続いているらしい。最新のYAMAP記事を見ると、紅葉は真っ盛りまではいかずとも寸前のようだ。西沢渓谷に行くことにした。

太田からでは、407号線から140号線を一直線。時間は2時間半弱。8時少し前に市営(山梨市になる)駐車場に着いた。分散しての話なのかは知らないが、公称60台収容の駐車場に空きは5、6台分で危ういところだった。満車だったら、道の駅からということになる。晴れているからそういうことなのだろうが、見かける顔ぶれの大方は、自分と同様にヒマを持て余して過ごしていそうなジイサン、バアサンだった。中には若いのもいるが、そのほとんどは単独だ。

渓谷周回の遊歩道は、整備されているわりには悪路のところもあるが、標識が豊富で、間違えることもなかったし、前後に必ずだれかが歩いている。最後の不動滝を観終えた帰路の道は、昔の軌道跡で、しっかりした道になっていて、地図を広げたり、首をかしげるところはなかった。

期待した滝と紅葉のコラボだが、紅葉は少し早かったようだし、それでいて、すでに終わったらしき葉もあり、おっ見事というほどの紅葉に出会うことはなかった。数日前の雨で、滝の水量は多く、それだけでも楽しめた。ここは、半端な紅葉というか、当たり外れのあるこの時季よりも、新緑の頃が確実にきれいで、期待外れにならないような気がする。

(市営駐車場。上は140号線の陸橋)

(西沢ゲート)

(山肌の色づきはかなり濃い)

(遊歩道歩き。こちらに紅葉の気配はない)

(早速、なれいの滝)

(なれいの滝。枝葉でよく見えなかった)

(山神様。大嶽山那賀宮神社。戻りの遊歩道にも祀られていた)

(沢側はきれいなのだが)

(こちらはまだまだ)

(戸渡尾根入口。甲武信ヶ岳に通じている)

(ずっとこうなら歩いていても楽しいのだが。そうはいかなかった。黄色はかなり焼けている)

(こちらは徳ちゃん新道入口。これもまた甲武信へ)

(田部重治文学碑。お名前しか知らない。読んだことはない)

(二俣吊り橋を渡ると)

(鶏冠山が見えた)

(紅葉盛りなら絵になりそうな場所だった)

(沢側は相変わらず)

(道は次第に細くなってきた)

(あそこから大久保の滝が見えるようだ。ここは急登になっている。こういうところが何か所かあるが、さほどに長くはない)

(大久保の滝。ここもすっきり見えない)

(これは三重の滝の下流だが、水路のようになっている。両サイドが鋭く削られている)

(三重の滝)

(エメラルドグリーンといったところか)

(西沢の流れ。右上に歩道。ハイカーの姿が見える)

(看板には「ウナギの床」とあったが?)

(きれいな小滝。それだけと思ったが)

(この奥の岸壁に向けて「人面洞」とあった)

(アップで撮ったが、どれが人の顔なのかわかりづらかった)

(こんな小滝には名前はないのだろうね)

(ここは泥濘もあった)

(これを見る限りは、渓谷の紅葉もこれからといった雰囲気だが)

(竜神の滝)

(紅葉を入れてみようとしたが、あまり冴えなかった)

(恋糸の滝。これは別沢からの落ち)

(貞泉の滝)

(少しアップで縦にして)

(貞泉の滝の落ち込み)

(ここはグラついて不安定な歩きを強いられた。むしろ、ビールケースはない方がよいかも)

(西沢沿いの歩きはまだ続く)

(陽あたりの関係だろうか。歩き出しから気になっていたが、黄色が目立って目に入る)

(母胎淵)

(すっきり紅葉だったらさぞきれいだろう)

(こんな標識があった。10km区間の、まだ3.5km地点ということだろう)

(右手から沢が流れ込む)

(一週間後ならどうだろうか。惜しい風景)

(これだとまだまだになるが)

(ヘルメットをかぶったお二人。巡回されている方だった)

(カエル岩)

(方杖橋から、七ツ釜五段の滝の最下段らしきものが見えた。上に歩道。歩いているハイカー4人)

(滝見の前に。ついきれいだったので撮ってみた)

(七ツ釜五段の滝。日本の滝百選にもなっているらしい。強いて数えれば五段に見えなくもないが、全景と記す自信はない。というのも、あちこちから何枚も撮ったから、頭の中で混乱してつながらなかった。)

(四段目から上と記すしかない)

(改めて五段目。前掲の写真は、向こうに見える橋から撮っていた)

(淵は色からしてかなり深そうだ)

(アップで撮ってみたが、興奮しているせいかボケてしまった)

(五段滝の上の流れ)

(ラストの不動滝。クサリで降りられないようになっていたが、少しばかり越えて撮った)

(西沢「渓谷」はこの標識の先で終わる)

(この樹のことと思うが)

(山肌の紅葉を眺めて)

(帰路となる。左下から登って来た。後ろにはベンチのある休憩地。鉄のレールが一本)

(しっかりした道の歩きになっている)

(随分と賑やかな赤だった。陽があたればどういう色合いになるのだろう)

(ここで半分? 後半部が長いようだ)

(ここの軌道跡、正式には旧森林軌道というらしいが、左が急峻な谷になっていて、「ころばし」という、人馬が転落する事故が多かったらしい。看板にそう書いてあった。ここもレールが谷側にはみ出している)

(ずっと日陰なのか湿っぽい道)

(普通なら、これは9月末の色づきではなかろうか)

(「大展望台」から1)

(同じく右に2)

(同じく3)

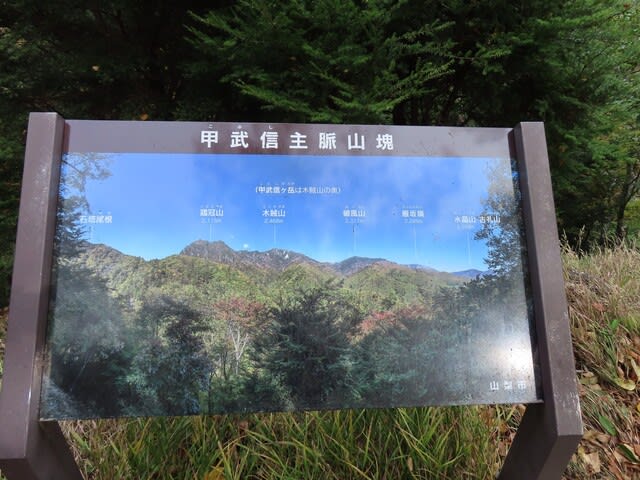

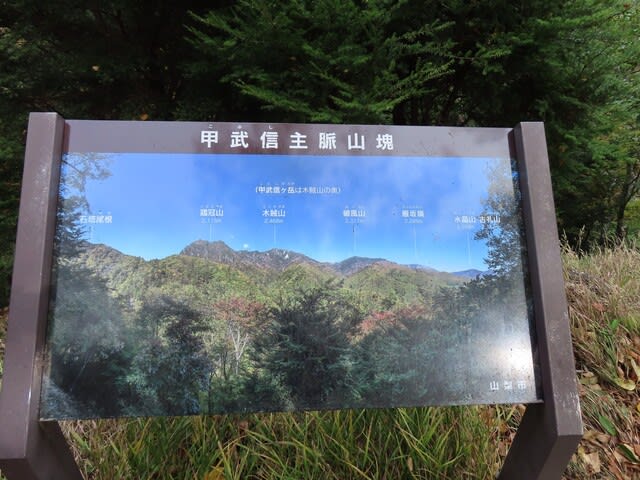

(山並みの山名はこれ)

(自分には、このレベルが好み)

(どぎつい赤もあった)

(大久保沢。この下流に、最初に見かけた大久保の滝があるのだろう)

(このままなのか、さらに進むのかわからないが、好みなので)

(軌道がそのままにあったが、不思議にこの区間の軌道幅は狭い。廃止後に寄せたのだろうか)

(帰り道には、こんな橋がいくつもあった。見た目は安心だが、渡しの部分が網目になっているので、少し不安にはなる)

(ここにもあった山神様)

(ここは、雨が続けば池になるのでしょう。興味本位で×印まで行ってみると)

(乾徳山林道とあった。乾徳山に通じているのかよくわからないが、かなりの距離があると思う。山名からマイナーに感じて行くことはなかったが、知人の薦めもあり、20年前に期待しないで登った乾徳山はなかなかの山だった)

(鶏冠山が正面に大きく見えた)

(あれっ、記憶にある風景だなと思ったら、往路とここで合流していた)

(時刻は11時30分。これから探索する方も結構いる。お手軽周回コースと言えなくもないが、泥濘を気にしなければ、スニーカーでも歩けるかとは思う。サンダル履きはやめた方がいい)

(ダメ押し)

(ゲート)

(駐車場到着。少しは空いたか)

(今回の歩き)歩行距離は11.6km、累積標高差は670m、周回した時間は3時間30分弱だった。

(この地図は電子地形図25000(国土地理院)を加工して使用しています(令和元年手続改正により申請適用外)

まだ昼前。帰路にどこか、紅葉を楽しめるところはないだろうか。スマホで調べる。秩父の中津峡あたりはどうだろうと思っていたが、「まだ緑」とのこと。秩父に一か所、「見頃」があった。ただ、これはイチョウの見頃。秩父ミューズパーク。そのまま帰るよりはまだよいかと寄り道することにした。

とてつもなく長いイチョウ並木通りだった。観光客やら散歩している方も多かった。足も疲れて途中で切り上げたが、見頃はもう一週間先かなと思った。目の保養にはなった。

これは写真を並べるだけにした。

ここのところ、用事がある日には天気が良く、ヒマな時には天気が悪いといった悪循環が続いている。すべて30分か1時間で済むような用事だが、相手がいるから変更もできない。そのために、陽が出ている丸一日を無駄にすることになる。こんな用事がこの先もぽつぽつとある。天気次第でもあるが、今季の紅葉見物は半ばあきらめている。せいぜい、さほどきれいとも思えそうにもない紅葉を、近場の低山で間に合わせで眺めて終わりそうだ。

31日は意外だった。ラッキーとも言える。先方から用事の日付をずらして欲しいと言ってきた。前日のことだったから慌しくなる。晴れた日には日光とは思っていたが、竜頭の滝にまで紅葉が下って来ているのでは、奥日光の山は期待できそうにもない。なぜか山梨の西沢渓谷を思い出した。行ったことはなく、スポット名としては知っていた。調べたら、西沢渓谷のハイキングは距離も長く(実際に自分のGPS計測では11kmオーバーだった)、滝が続いているらしい。最新のYAMAP記事を見ると、紅葉は真っ盛りまではいかずとも寸前のようだ。西沢渓谷に行くことにした。

太田からでは、407号線から140号線を一直線。時間は2時間半弱。8時少し前に市営(山梨市になる)駐車場に着いた。分散しての話なのかは知らないが、公称60台収容の駐車場に空きは5、6台分で危ういところだった。満車だったら、道の駅からということになる。晴れているからそういうことなのだろうが、見かける顔ぶれの大方は、自分と同様にヒマを持て余して過ごしていそうなジイサン、バアサンだった。中には若いのもいるが、そのほとんどは単独だ。

渓谷周回の遊歩道は、整備されているわりには悪路のところもあるが、標識が豊富で、間違えることもなかったし、前後に必ずだれかが歩いている。最後の不動滝を観終えた帰路の道は、昔の軌道跡で、しっかりした道になっていて、地図を広げたり、首をかしげるところはなかった。

期待した滝と紅葉のコラボだが、紅葉は少し早かったようだし、それでいて、すでに終わったらしき葉もあり、おっ見事というほどの紅葉に出会うことはなかった。数日前の雨で、滝の水量は多く、それだけでも楽しめた。ここは、半端な紅葉というか、当たり外れのあるこの時季よりも、新緑の頃が確実にきれいで、期待外れにならないような気がする。

(市営駐車場。上は140号線の陸橋)

(西沢ゲート)

(山肌の色づきはかなり濃い)

(遊歩道歩き。こちらに紅葉の気配はない)

(早速、なれいの滝)

(なれいの滝。枝葉でよく見えなかった)

(山神様。大嶽山那賀宮神社。戻りの遊歩道にも祀られていた)

(沢側はきれいなのだが)

(こちらはまだまだ)

(戸渡尾根入口。甲武信ヶ岳に通じている)

(ずっとこうなら歩いていても楽しいのだが。そうはいかなかった。黄色はかなり焼けている)

(こちらは徳ちゃん新道入口。これもまた甲武信へ)

(田部重治文学碑。お名前しか知らない。読んだことはない)

(二俣吊り橋を渡ると)

(鶏冠山が見えた)

(紅葉盛りなら絵になりそうな場所だった)

(沢側は相変わらず)

(道は次第に細くなってきた)

(あそこから大久保の滝が見えるようだ。ここは急登になっている。こういうところが何か所かあるが、さほどに長くはない)

(大久保の滝。ここもすっきり見えない)

(これは三重の滝の下流だが、水路のようになっている。両サイドが鋭く削られている)

(三重の滝)

(エメラルドグリーンといったところか)

(西沢の流れ。右上に歩道。ハイカーの姿が見える)

(看板には「ウナギの床」とあったが?)

(きれいな小滝。それだけと思ったが)

(この奥の岸壁に向けて「人面洞」とあった)

(アップで撮ったが、どれが人の顔なのかわかりづらかった)

(こんな小滝には名前はないのだろうね)

(ここは泥濘もあった)

(これを見る限りは、渓谷の紅葉もこれからといった雰囲気だが)

(竜神の滝)

(紅葉を入れてみようとしたが、あまり冴えなかった)

(恋糸の滝。これは別沢からの落ち)

(貞泉の滝)

(少しアップで縦にして)

(貞泉の滝の落ち込み)

(ここはグラついて不安定な歩きを強いられた。むしろ、ビールケースはない方がよいかも)

(西沢沿いの歩きはまだ続く)

(陽あたりの関係だろうか。歩き出しから気になっていたが、黄色が目立って目に入る)

(母胎淵)

(すっきり紅葉だったらさぞきれいだろう)

(こんな標識があった。10km区間の、まだ3.5km地点ということだろう)

(右手から沢が流れ込む)

(一週間後ならどうだろうか。惜しい風景)

(これだとまだまだになるが)

(ヘルメットをかぶったお二人。巡回されている方だった)

(カエル岩)

(方杖橋から、七ツ釜五段の滝の最下段らしきものが見えた。上に歩道。歩いているハイカー4人)

(滝見の前に。ついきれいだったので撮ってみた)

(七ツ釜五段の滝。日本の滝百選にもなっているらしい。強いて数えれば五段に見えなくもないが、全景と記す自信はない。というのも、あちこちから何枚も撮ったから、頭の中で混乱してつながらなかった。)

(四段目から上と記すしかない)

(改めて五段目。前掲の写真は、向こうに見える橋から撮っていた)

(淵は色からしてかなり深そうだ)

(アップで撮ってみたが、興奮しているせいかボケてしまった)

(五段滝の上の流れ)

(ラストの不動滝。クサリで降りられないようになっていたが、少しばかり越えて撮った)

(西沢「渓谷」はこの標識の先で終わる)

(この樹のことと思うが)

(山肌の紅葉を眺めて)

(帰路となる。左下から登って来た。後ろにはベンチのある休憩地。鉄のレールが一本)

(しっかりした道の歩きになっている)

(随分と賑やかな赤だった。陽があたればどういう色合いになるのだろう)

(ここで半分? 後半部が長いようだ)

(ここの軌道跡、正式には旧森林軌道というらしいが、左が急峻な谷になっていて、「ころばし」という、人馬が転落する事故が多かったらしい。看板にそう書いてあった。ここもレールが谷側にはみ出している)

(ずっと日陰なのか湿っぽい道)

(普通なら、これは9月末の色づきではなかろうか)

(「大展望台」から1)

(同じく右に2)

(同じく3)

(山並みの山名はこれ)

(自分には、このレベルが好み)

(どぎつい赤もあった)

(大久保沢。この下流に、最初に見かけた大久保の滝があるのだろう)

(このままなのか、さらに進むのかわからないが、好みなので)

(軌道がそのままにあったが、不思議にこの区間の軌道幅は狭い。廃止後に寄せたのだろうか)

(帰り道には、こんな橋がいくつもあった。見た目は安心だが、渡しの部分が網目になっているので、少し不安にはなる)

(ここにもあった山神様)

(ここは、雨が続けば池になるのでしょう。興味本位で×印まで行ってみると)

(乾徳山林道とあった。乾徳山に通じているのかよくわからないが、かなりの距離があると思う。山名からマイナーに感じて行くことはなかったが、知人の薦めもあり、20年前に期待しないで登った乾徳山はなかなかの山だった)

(鶏冠山が正面に大きく見えた)

(あれっ、記憶にある風景だなと思ったら、往路とここで合流していた)

(時刻は11時30分。これから探索する方も結構いる。お手軽周回コースと言えなくもないが、泥濘を気にしなければ、スニーカーでも歩けるかとは思う。サンダル履きはやめた方がいい)

(ダメ押し)

(ゲート)

(駐車場到着。少しは空いたか)

(今回の歩き)歩行距離は11.6km、累積標高差は670m、周回した時間は3時間30分弱だった。

(この地図は電子地形図25000(国土地理院)を加工して使用しています(令和元年手続改正により申請適用外)

まだ昼前。帰路にどこか、紅葉を楽しめるところはないだろうか。スマホで調べる。秩父の中津峡あたりはどうだろうと思っていたが、「まだ緑」とのこと。秩父に一か所、「見頃」があった。ただ、これはイチョウの見頃。秩父ミューズパーク。そのまま帰るよりはまだよいかと寄り道することにした。

とてつもなく長いイチョウ並木通りだった。観光客やら散歩している方も多かった。足も疲れて途中で切り上げたが、見頃はもう一週間先かなと思った。目の保養にはなった。

これは写真を並べるだけにした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます